Итальянские детали

Италия давно стала синонимом слова «искусство». Однако насколько хорошо мы понимаем смыслы, которые старые мастера закладывали в свои работы? Ведь эти произведения полны необычных деталей, нуждающихся в дешифровке. Зачем Мадонне яйцо страуса? Откуда на луне буквы? Почему у пастуха такая странная шея? И причем тут Владимир Набоков? Главный редактор «Артгида» Мария Кравцова и искусствовед Дмитрий Янчогло выбрали десять итальянских картин с причудливыми деталями и историями.

Лоренцо Лотто. Портрет Лучины Брембати. 1521–1523. Дерево, масло. Академия Каррара, Бергамо. Коллаж: «Артгид»

Лоренцо Лотто. Портрет Лучины Брембати. 1521–1523. Дерево, масло. Академия Каррара, Бергамо. Коллаж: «Артгид»

Лоренцо Лотто оставался малоизвестным художником до выхода в 1895 году посвященной ему монографии искусствоведа и критика Бернара Беренсона. Вскоре после этого венецианский живописец, который в поиске клиентов переехал сначала в Бергамо, а затем в Марке, где сейчас находится большинство его шедевров, вошел в культурный канон. Мастер шифров и каламбуров, Лотто оставил нам один из самых интересных портретов-головоломок. Долгое время женщина в шляпе-мухоморе из коллекции Академии Каррара в Бергамо считалась «неизвестной», пока на изображении молодой луны (весьма романтический антураж) в правом верхнем углу не рассмотрели буквы C и I, и тогда героиня получила имя Lu-ci-na. А потом в кадастрах и городских документах нашли даму с таким именем, и теперь мы знаем чуть больше о бергамских модницах на портретах мастера.

Ковер Лоренцо Лотто

Лотто оставил и удивительный редкий документ — тетрадь с учетом его доходов и расходов, Il Libro di spese diverse («Книга различных расходов»). Особое место в ней занимал вожделенный предмет роскоши — турецкий ковер, который художнику приходилось иногда закладывать. Затененный, он свешивается из оконного проема на работе из Бергамо, изображающей мистическое обручение Екатерины Александрийской и Христа в присутствии донатора, стоящего за спиной Девы. Над ковром — восстановленная лакуна на месте вырезанного наполеоновским солдатом пейзажа. Но ковер не просто деталь. Стиль больших алтарных работ Лотто складывается из пристрастия к ковровому, орнаментальному заполнению пространства, симметрии, когда каждая фигура напоминает завиток на том самом ковре, который он так любил изображать, а также из ангелов (тоже похожих на виньетки), из любви к киновари, лазуриту, разбеленному азуриту. И еще один любопытный факт: когда в начале прошлого века музейщики пытались систематизировать ковры, построить их типологию по орнаменту, они использовали изображения Лотто, которые дали название одному из типов ковров, современных его работам.

Непростое яйцо

В конхе апсиды над головой отрешенной Мадонны с алтаря Монтефельтро появляется предмет, который мы никак не ожидаем увидеть в сцене поклонения младенцу Христу. Его же находим у Монтаньи, Джованни Беллини и других художников Возрождения. Это яйцо. Но яйцо гигантское, точно не от обыкновенной несушки. Meraviglia — чудо, которое привезли из опасных путешествий в Африку, где водятся удивительные страусы. В Средние века и в эпоху Возрождения эти пернатые имели неоднозначную репутацию. Было не совсем понятно, к какому виду живых существ они относятся — к птицам, потому что откладывают яйца, или к животным, потому что не летают и имеют «ноги верблюда» (это отразилось в латинском названии страуса struthio camelus)? Страусы не нравились и мрачному пророку Исайе, который считал их поселившимися на руинах Вавилона «нечистыми тварями». Зато они были симпатичны авторам средневековых бестиариев, где эта птица символизировала ни много ни мало праведного христианина: «Летом, когда на небосклоне восходит звезда Плеяды, страус откладывает яйца, но тут же забывает о них, также и человек, отрекшийся от всего мирского, предается помыслам о божественном».

Несмотря на эти противоречивые, а порой и взаимоисключающие характеристики самой птицы, яйцо страуса признавалось идеальнейшим творением природы. Само по себе или его фарфоровую копию можно встретить в коптских, армянских, несторианских и греческих храмах. А богослов XIII века Альберт Великий полагал, что, оставленное страусом в песке, оно оплодотворяется солнцем и потому символизирует непорочное зачатие — собственно, в таком значении яйцо и появляется на работах делла Франчески, Монтаньи и Беллини.

Домашние средства

Еще одной примечательной деталью «Мадонны Монтефельтро» являются свисающие с груди младенца Христа коралловые бусы (на самом деле это четки) с подвесками в виде веточки коралла и сферы из горного хрусталя. Похожие украшения мы видим на шейках и пухлых ручках маленького Христа на алтарных изображениях и фресках XV и XVI веков (и даже раньше), а также на детских портретах более позднего времени, включая малышей с рисунков Рубенса. Кораллы и другие «редкости» природного происхождения были буквально незаменимы в хозяйстве. Среди них можно упомянуть безоары — камни, которые иногда находили в желудках жвачных животных, или «змеиные языки» (на самом деле зубы акулы). Первые использовали как средство от меланхолии и противоядие, вторые держали в домашней «аптечке» на случай необходимости проверить еду и напитки на наличие яда. Что касается кораллов — итальянские (и не только) мамаши были уверены: коралловые четки или подвески сберегут ребенка от дурного глаза (malocchio). Но подвешенный под ажурными сводами «Мадонны делла Витториа» огромный куст коралла другого символического свойства: вплетенный в «торжество красок» Мантеньи, работа которого знаменует победу Италийской лиги во главе с маркизом Монтуанским Франческо II Гонзагой над войсками французского короля Карла VIII в 1495 году (а посему Мадонна здесь Победительница), он символизирует кровь Христа и его победу.

Вредная диета

Итальянских северян принято называть polentone, поскольку их традиционная кухня, особенно в территориях, некогда бывших под властью Венеции, включает незнакомую южанам поленту — кукурузную кашу, которая в не знавшую маиса эпоху Ренессанса готовилась из злаков. Последствием диеты бедняков, включавшей исключительно эту кашу, был эндемический зоб. Как у одного из пастухов на «Поклонении» брешианца Моретто. В соседнем с Брешией Бергамо (где Моретто тоже успел поработать), на родине Арлекино, есть традиционная карнавальная маска Gioppino, наделенная тем же физическим изъяном.

Таинственный странник

Другая работа Моретто, мастера, значительно повлиявшего на Караваджо, способна поставить иконографа в тупик. На картине «Ужин в Эммаусе» мужчина, сидящий в центре, носит широкополую шляпу и плащ, украшенный ракушками. Обычно такими атрибутами наделялся не Христос, а святой Рох, покровитель паломников, которые носили ракушки как знак паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Но почему тогда «Ужин в Эммаусе»? Ключом к образу стало Евангелие от Луки (24:13–32), которое повествует о том, как Спаситель после воскрешения явился к ученикам, но оставался неузнанным, пока не благословил и не преломил с ними хлеб. И Моретто изображает именно Христа как универсального странника и паломника, собеседникам которого еще только предстоит распознать своего Учителя. Кстати, об итальянской гастрономии: там моллюск, известный нам как гребешок, называется cappasanta (cappa — венецианское слово для моллюска, а santa — указание на его святость).

Юмор Тициана

На первый взгляд работа Тициана из Пинакотеки Амброзиана не вызывает удивления. Фризообразная композиция включает в себя пестрые фигуры волхвов, направляющихся к расположившемуся слева Святому семейству. Один из волхвов подозрительно похож на бюст римского императора Вителлия из собрания венецианской семьи Гримани. Правый край полотна занимает свита волхвов, в которую входит всадник в турецком тюрбане на лошади, «смотрящей» на зрителя своим крупом. Но на этом курьезы не заканчиваются. На переднем плане картины зритель может различить алебарду, которую будут цитировать все мастера Венецианской Республики вплоть до Тьеполо в «Короновании терновым венцом» в церкви Сант-Альвизе. А в самом центре можно, к своему удивлению, обнаружить писающую болонку. Курьезные собачки часто сопровождают венецианок на картинах. Так, одна из них радостно приветствует зрителя на берлинской версии тициановской «Венеры с органистом». Можно искать иконологическое толкование этой детали, но наиболее убедительная ее трактовка — юмор, который собачки могут привнести даже в такие серьезные темы, как Священная история.

Заклятый кот

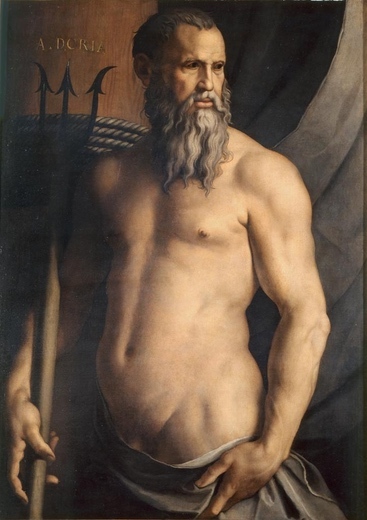

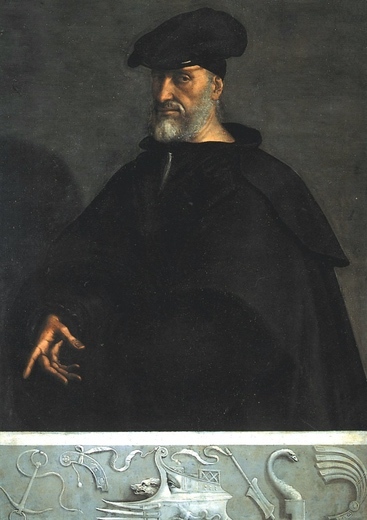

Генуэзский патриций, адмирал Андреа Дориа оставил три своих портрета. У Бронзино он предстает мускулистым Нептуном, а у Себастьяно дель Пьомбо — загадочным человеком в черном, стоящим в тени, из которой выступает полупрофиль и хищная рука. Эта же хищная рука присутствует и на портрете, сделанным заезжим фламандцем (чье имя из истории искусства, вероятно, смыли волны Тирренского моря[1]). Здесь Дориа изображен как всесильный адмирал, с диктатуры которого начинается то, что французский историк Фернан Бродель назвал «Век Генуи» — короткий миг экономического расцвета. Фламандец выписал ухо и руки старика с той же педантичной подробностью и аккуратностью, что и гигантского черепахового кота, которого назвали Драгут в честь османского адмирала и врага Дориа Тургут-реи́са, с которым генуэзец не раз встречался в бою.

Искусство ругаться

В Риме начала XVII века жили два брата, оба — генуэзцы, оба — патриции, представители знатного рода Джустиниани. Старший, Бенедетто, кардинал и младший, Винченцо, банкир Ватикана. Оба были страстными поклонниками Микеланджедо Меризи, известного как Караваджо. Именно ему Винченцо заказал «Амура-победителя», который сегодня украшает Берлинскую картинную галерею. С этим произведением связана история агона (соревнования в духе публичных древнегреческих споров художников Зевксиса и Паррасия), которое затеяли братья Джустиниани. Бенедетто поручил Джованни Бальоне, подражателю и врагу Караваджо, написать «Победу любви небесной над любовью земной». Одну из авторских версий этой работы можно видеть в том же зале, что и «Амура», а вторую — в римском Палаццо Барберини. На версии из Барберини сатир повернут лицом к зрителю и… представляет собой карикатуру на ненавистного Бальоне Караваджо! Тут следует отдать должное тому, как в былые времена художники умели изящно собачиться друг с другом (не то что нынче). Версия из Рима, несомненно, более маньеристская, как, впрочем, и работа Гвидо Рени на тот же сюжет из генуэзского Палаццо Спиньола, которая в свою очередь цитирует расхожую иконографию Кайроса — бога случая.

Набоков и венецианка

У Владимира Набокова есть рассказ «Венецианка», немного похожий в своей макабричности на «Портрет» Гоголя. По сюжету, один из героев владеет картиной Пьомбо, в которой другой герой оказывается заперт: «И Симпсон, глубоко вздохнув, двинулся к ней и без усилия вступил в картину. Сразу закружилась голова от дивной прохлады. Пахло миртом и воском и чуть-чуть лимоном. Он стоял в какой-то голой черной комнате, у вечернего открытого окна, и совсем рядом с ним стояла венецианская настоящая Морийн — одна из героинь рассказа, допельгангер женщины Пьомбо — высокая, прелестная, вся изнутри освещенная. Он понял, что чудо случилось, и медленно потянулся к ней. Венецианка искоса улыбнулась, тихо поправила мех и, опустив руку в свою корзину, подала ему небольшой лимон. Не сводя глаз с ее заигравших глаз, он взял из ее руки желтый плод — и как только он ощутил его шероховатый твердый холодок и сухой жар ее длинных пальцев, невероятное блаженство вскипело в нем, сладко заклокотало». Далее следует не совсем точное описание пейзажа за окном внутри картины. Как бы то ни было, картина хороша, хотя Пьомбо и не магистральный художник (да и Набоков — не магистральный автор). Кстати, венецианская красотка, которая так понравилась Набокову, находится в экспозиции Берлинской картинной галереи, в углу напротив работы Тициана, также изображающей девушку с натюрмортом с примерно тем же составом фруктов.

Примечания

- ^ Возможно, автором картины является Виллем Кей.