Два века Академии художеств

Учрежденная указом Сената 1757 года, Императорская Академия художеств выросла в институт, на протяжении веков игравший ключевую роль в формировании и развитии русского изобразительного искусства. Подводя итоги второму столетию работы Академии (теперь уже Академии художеств СССР), ее выпускник и действительный член Сергей Тимофеевич Конёнков поет оду своей альма-матер и определяет задачи, стоящие перед ней в эпоху социалистического реализма.

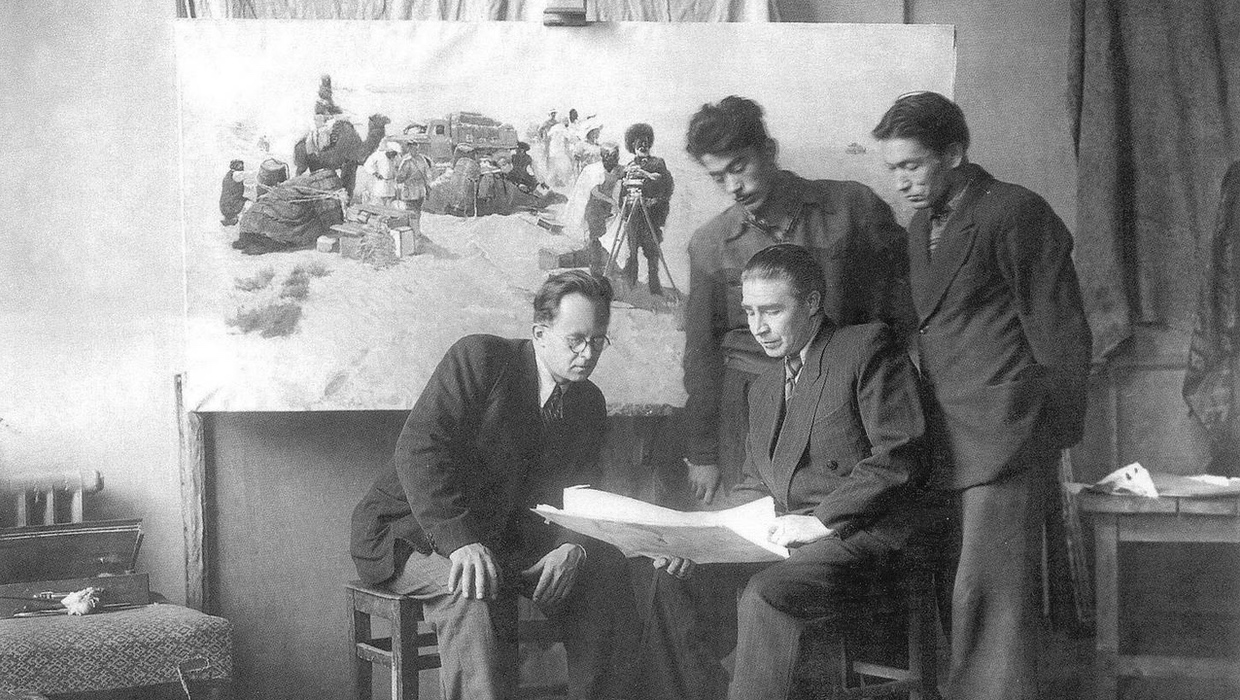

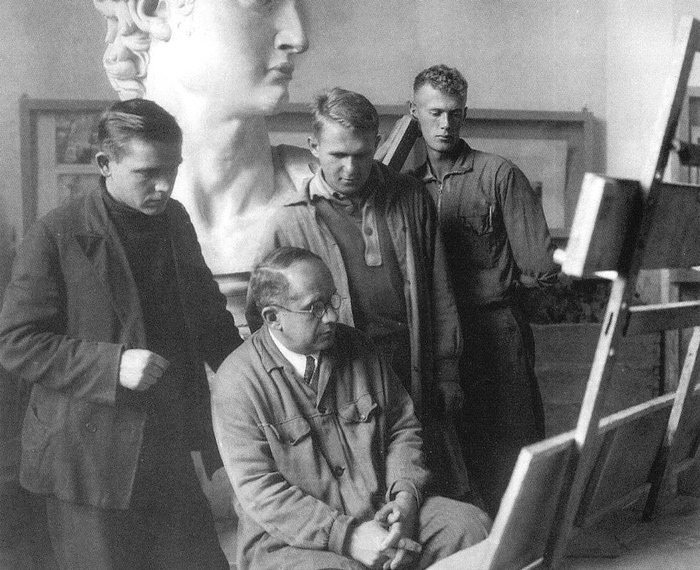

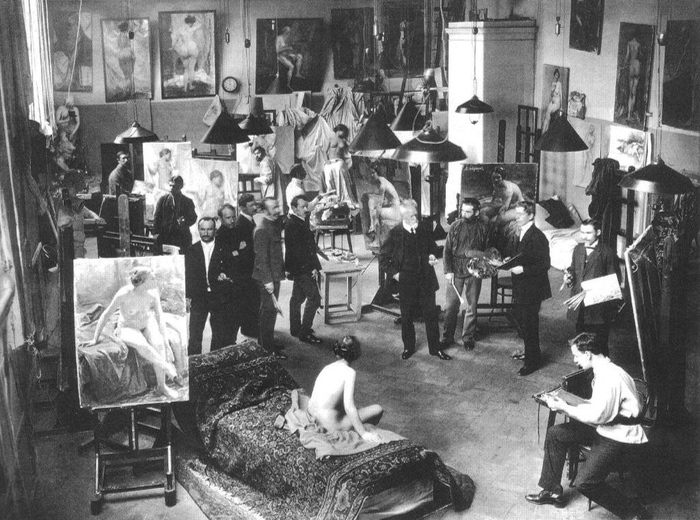

Живописный факультет Академии художеств. Мастерская профессора В.М. Орешникова (сидят А.А. Мыльников и В.М. Орешников). 1950-е. Фото: Сергей Гасилов. Источник: grigoriew.ru

Живописный факультет Академии художеств. Мастерская профессора В.М. Орешникова (сидят А.А. Мыльников и В.М. Орешников). 1950-е. Фото: Сергей Гасилов. Источник: grigoriew.ru

Двести лет тому назад указом Правительственного сената в России была учреждена Академия художеств: «Академию художеств здесь в С.-Петербурге учредить».

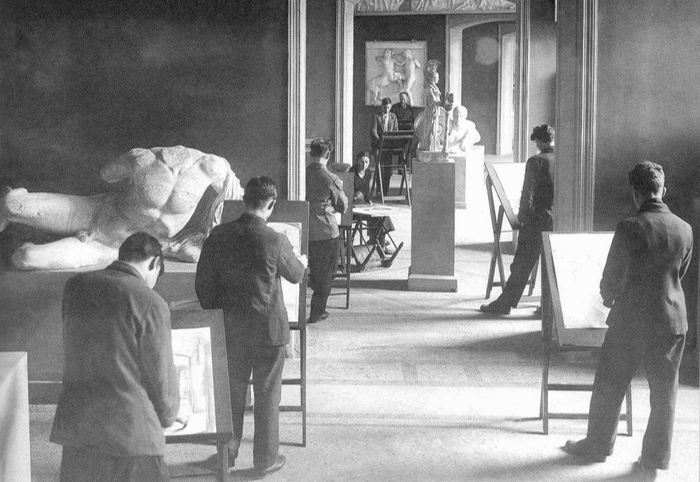

Долгие годы Академия художеств была первым и единственным художественным учебным заведением России. Именно в ее просторных залах впервые в стране устраивались открытые художественные выставки, и народ мог видеть произведения изобразительного искусства.

Да! Можно написать тома о рутинерах и бездарных чиновниках от искусства, о насаждавшемся холодном псевдоклассическом стиле, о тех, кто услужливо подчинял искусство царскому двору и императорской династии. Но было бы чрезвычайно несправедливо помнить только это и замалчивать огромную положительную роль Академии художеств в развитии передового реалистического русского искусства.

Когда советский художник Михаил Нестеров узнал о том, что М.В. Алтаева-Ямщикова собирается работать над биографическим романом о художнике Агине, он написал писательнице: «Эпоха, которую Вы избрали для Вашей книги о нашей Академии художеств начала прошлого века, — богатая эпоха: из недр Академии тех лет вышли двое Ивановых, причем сын стал гордостью и славой нашей. Вышли братья Брюлловы, ряд других живописцев и зодчих»[1].

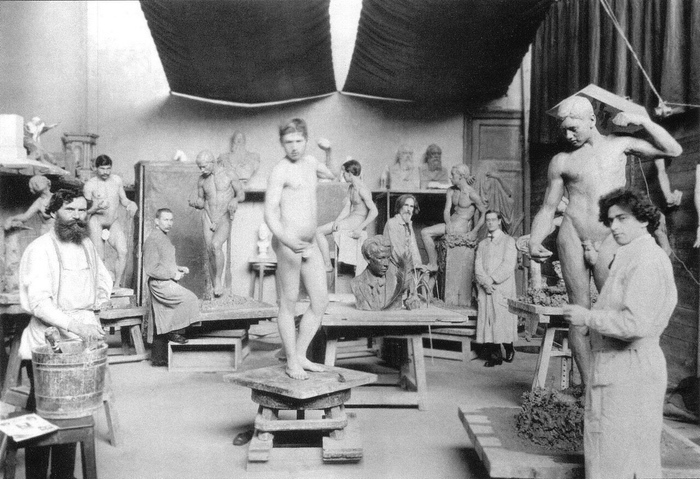

Академия художеств всегда была подлинным храмом искусства. Ее школа была необходима и поучительна. Большинство воспитанников Академии художеств отлично владели рисунком. Здесь тщательно и даже придирчиво изучались перспектива и анатомия. Ученики Академии воспитывались на высоких образцах античности, а многим будущим замечательным русским художникам Академия предоставляла шестилетние командировки в Грецию и Италию.

Так развивалась русская школа художественного мастерства.

В борьбе с рутиной и так называемым академизмом только крепли и мужали наши таланты. Знания и общая культура помогали им выходить на собственную творческую стезю.

По собственному примеру я могу судить о благотворной роли Академии художеств. Мне сразу полюбилась дивная столица, ее дымчатые туманы и фантастические ночи. Я дышал здесь атмосферой искусства. Мы учились не только у профессоров, но и друг у друга. Сокровища Эрмитажа также были нашими лучшими наставниками и советчиками.

Мы были строги, не знали лицеприятия, радовались успехам товарища. Художественная среда необычайно помогала раскрыть свои способности.

Раз в неделю доступ в Академию был открыт для всех желающих. Какие разгорались тогда оживленные, бесконечные споры! Как прекрасны были наши студенческие веселые вечера! Они заканчивались песнями и пляской. По субботам мы могли посещать квартиры-мастерские всех профессоров Академии и художников — действительных членов Академии. Это традиционное гостеприимство Васильевского острова дало мне возможность общаться с Репиным, Куинджи, Ковалевским, прислушиваться к их мнениям и оценкам.

Многие профессора Академии содействовали самостоятельной и свободной работе молодых художников, и это приносило свои плоды.

Мои отношения, к примеру, с профессором скульптором В. Беклемишевым не отличались близостью и душевностью. Но, несмотря на то, что я просил его не посещать мою мастерскую во время работы над дипломной статуей, В. Беклемишев на художественном совете голосовал за моего «Самсона». Интересы искусства он ставил выше личных отношений.

Я не могу забыть, как внимательно и чутко относился Беклемишев к моему творчеству, когда я вышел из стен Академии. Он посещал все мои московские выставки, а когда в 1916 году я был избран академиком, Беклемишев приехал из Петрограда в Москву, чтобы лично горячо и искренне меня поздравить.

Мы отмечаем двухсотлетний юбилей Академии художеств в дни, когда непрерывной вереницей зрители посещают юбилейную художественную выставку, открытую к 40-летию Великого Октября.

Историческое здание Манежа у стен Кремля превращено в Центральный выставочный зал.

За свою жизнь я посетил немало выставок и в Европе, и в Америке, но никогда я не видел такой выставки, как эта. Какой плодотворный труд!

Здесь все увлекает — и ширина охвата тем, проникновение в современность, чувство истории. Советские художники впервые так глубоко воссоздали героический образ советского народа и образ гениального Ленина, раскрытый через народ. Эта большая победа рождена искусством социалистического реализма. Какие огромные возможности открыты перед нами. Как великолепна и солнечна будет будущая галерея советского искусства. Все это требует обобщения и анализа, чтобы закрепить достигнутое и уверенно идти вперед. И здесь нельзя не сказать о роли Академии художеств СССР. Надо крепко подумать, и именно в юбилейные дни, как всячески укрепить связь нашей Академии с жизнью народа, с практикой творчества.

Роль Академии художеств СССР в нашей поступательной художественной жизни должна быть усилена. Еще недостаточно помогает Академия молодым художникам, народным умельцам, скульптурно-монументальному убранству советских городов, оформлению быта и воспитанию художественного вкуса.

Академии художеств СССР, ее институтам, печатным изданиям должны быть чужды самоуспокоенность и всяческие «тишь да гладь».

Нашему растущему искусству как воздух необходимы горение, накал творческой мысли — мысли подлинно партийной, устремленной к высшим целям служения народу и Отечеству.

Пусть славная дата 200-летия Академии художеств будет памятна нам не только юбилейной торжественностью, но прежде всего как новый взлет к вершинам советского искусства эры коммунизма!

Примечания

- ^ Нестеров М.В. Из писем. Л., 1968. С. 364.