Команда Чувашской биеннале: «Важный невозвратный момент уже случился»

В 2022 году на культурной карте России, в Чебоксарах, появилась новая точка притяжения — Чувашская биеннале современного искусства. В рамках темы «Икс историй: память о будущем» первая биеннале предлагала обратиться к культурному наследию — мифам, поверьям, народному творчеству — и прошлому Чувашии, чтобы сформулировать новые образы будущего. И если разговор о днях ушедших и грядущих можно вести бесконечно, то влияние проекта на современность вполне измеримо. Для местного художественного сообщества первый выпуск стал точкой знакомства друг с другом и профессионализации, для посетителей — местом столкновения с непривычным искусством и самими собой. О восприятии биеннале, поисках чувашской идентичности и миссии культурных проектов «Артгид» поговорил с организаторами и идеологами биеннале Юлией Константиновой и Александрой Никитиной.

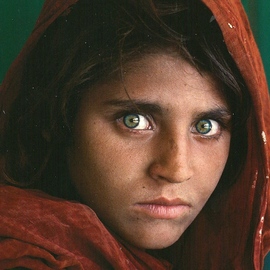

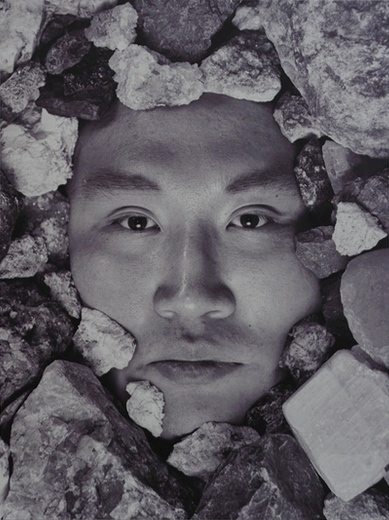

Юлия Константинова и Александра Никитина. Фото: YURUBYSU

Юлия Константинова и Александра Никитина. Фото: YURUBYSU

Настя Дергоусова: Чувашская биеннале появилась, как показалось многим, из ниоткуда. Прежде чем мы перейдем к обсуждению самого проекта, я хочу поговорить о предпосылках его возникновения. Начнем с личных: как появилась идея?

Юлия Константинова: Я жила в Чебоксарах до 17 лет, потом поступила на истфак Высшей школы экономики и уехала учиться в Москву. Оказавшись в окружении преподавателей гуманитарной науки, людей с академическим складом ума, я тоже начала по-другому смотреть на мир, стала задаваться вопросами об истории того места, откуда я родом.

Позже, спустя почти семь лет, я поступила на арт-менеджмент (Юлия окончила магистратуру «Управление в арт-бизнесе» ИОН РАНХиГС. — Артгид). Со времен истфака у меня было желание сделать проект в Чувашии, и первоначально я задумывалась о полноценном центре современного искусства, который мог бы последовательно создавать условия для формирования системы искусства в регионе. Но в магистратуре нас просили «приземлять» проекты и, поскольку к тому моменту у меня уже был опыт в организации мероприятий, я решила рассмотреть разные варианты культурных событий. Так, Чувашская биеннале начиналась как учебный проект, но после защиты в рамках предмета моя преподавательница Анна Швец сказала: «Юля, смотри, появился такой фонд (Президентский фонд культурных инициатив, основанный в 2021 году. — Артгид), не хочешь подать заявку?» Я подумала: «А действительно, не хочу ли?»

Каждый раз возвращаясь домой, я несколько романтично представляла, как было бы здорово, если бы в Чебоксарах случился «эффект Бильбао». Тогда (да и сейчас) думать об этом было очень сюрреалистично: в городе, где преобладает декоративно-прикладное и традиционное искусство не ожидаешь увидеть современное искусство. Я же считаю, что любая форма современной культуры расширяет границы того, что является нормой в том или ином обществе, не дает ему застыть в своем состоянии. Я представляла, как могла бы идти по городу и видеть муралы, паблик-арт, а в центре города, посреди залива — проект местных Христо и Жан-Клод. Мне казалось, что Чувашская биеннале способна дать толчок, создать импульс для изменений.

Александра Никитина: Я познакомилась с Юлей после запуска проекта, когда были выбраны кураторы и обозначена тема выставки. Юле порекомендовали встретиться со мной, но еще до этого я знала о биеннале. Мне было интересно познакомиться с человеком, который затеял это важное дело. Просветительской деятельностью я занималась давно, преподавала в университете историю искусств и вела ряд прикладных курсов в области культуры и искусства, открыла Центр изучения видеоигр (game studies) и всегда поддерживала культурные инициативы, особенно касающиеся современного искусства, поскольку уверена в том, что культура должна обновляться и использовать новые языки для самовыражения.

Настя Дергоусова: Теперь я хочу обратиться к предпосылкам локальным, обозначить мизансцену. В каком состоянии находилась художественная среда Чебоксар и Чувашии к моменту проектирования биеннале?

Юлия Константинова: Особенность моего восприятия заключалась в том, что я одновременно делала проект и знакомилась с местными институциями и, соответственно, сообществом. Это было причиной свежего и непредвзятого взгляда, но и некоего недоверия к биеннале как инициативе. И мне кажется, что такая оторванность от локального контекста дала возможность сделать биеннале площадкой для диалога между разными представителями местной сцены.

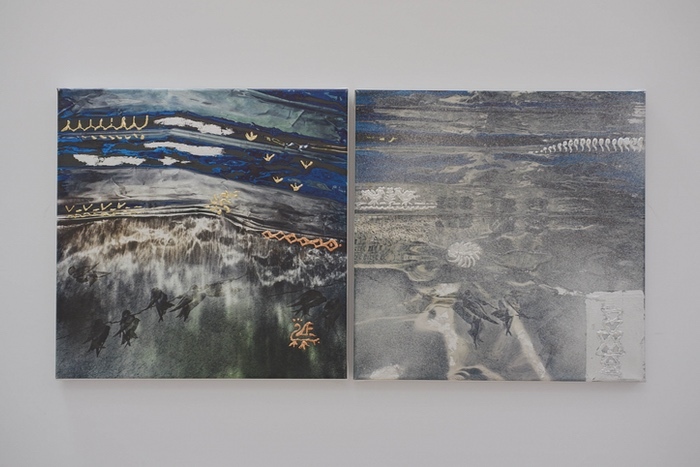

Александра Никитина: Когда мы делали первую биеннале, с художественной средой все было довольно сложно. Мы стали искать художников, занимающихся современным искусством в Чувашии, и таких оказалось один-два человека. Большинство местных авторов, которые мыслили свое развитие в рамках современного искусства, уезжали работать в Москву или за границу, потому что в Чебоксарах для этого не было возможностей. В Чебоксарах много традиционного искусства, много выставочных проектов, инициируемых Союзом художников.

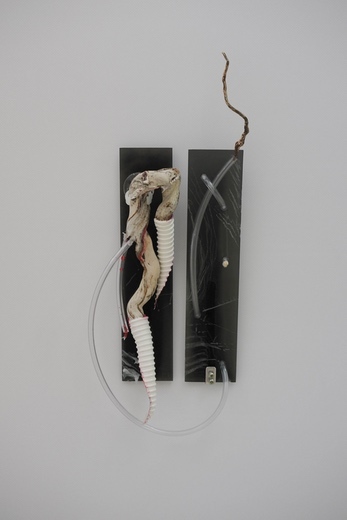

Наша задача заключалась в том, чтобы либо найти таких художников-чувашей, которые уже занимались современным искусством, но были неизвестны художественному сообществу, либо сформировать пространство, где «традиционные» художники смогли бы обнаружить себя в новых медиа. В каком-то плане задача первой Чувашской биеннале состояла как раз в том, чтобы инициировать и стимулировать развитие художественной среды. Нельзя сказать, что в начале нашего пути она была готова, но она ожидала изменений и новых действующих лиц.

Настя Дергоусова: Почему вы сделали ставку на современное искусство и поиск именно современных художников?

Александра Никитина: Современное искусство говорит о нашем времени, и для выражения всей сложности этого времени нужен особый язык. Язык условно «традиционного», «профессионального» искусства может быть довольно прямым и номинативным. Как мне кажется, в рамках него репрезентация чувашской культуры уже прошла, а ее главные проблемы были освещены. По-другому раскрыть их или обнаружить новые темы — например, наследие, идентичность, исчезновение определенных элементов культуры, — можно только в рамках современного искусства.

Юлия Константинова: Ориентация на современное искусство заложена в самом названии проекта: его можно было назвать и просто Чувашской биеннале или не привязывать к локации. Важно понимать, что это был осознанный выбор, причем к таким рассуждениям приводил и местный контекст. В 2015 году я оказалась в чебоксарском Центре современного искусства на выставке молодых художников — кажется, выпускников художественного училища, — и уже тогда было очевидно, что они находятся в поиске своего художественного языка, готовы к экспериментам, но для полноценного становления не хватало среды.

Настя Дергоусова: Я поясню, чем вызван мой вопрос. Вы поднимаете довольно сложные темы, о которых задумывается далеко не каждый. Сегодня мы видим много проектов, которые выбирают современное искусство как язык если не более доступный, то интерактивный, способный увлечь зрителя, но часто получают обратный эффект. Выходит, что на сложные темы наслаивается еще и сложный медиум, сложная форма разговора. Насколько удачным выбор оказался в вашем случае? Была ли эта форма разговора понятна зрителям?

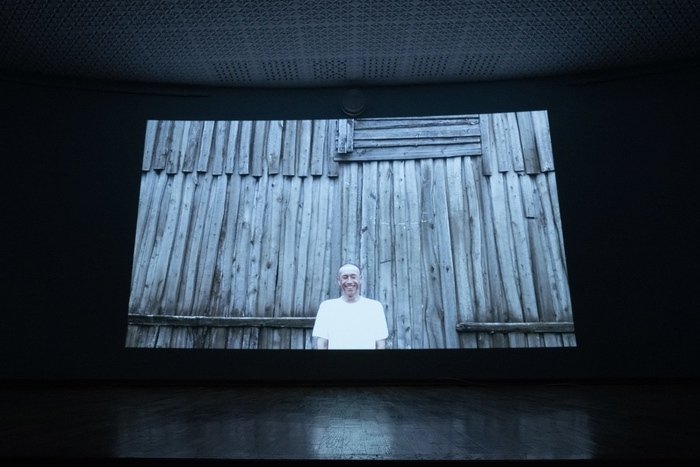

Александра Никитина: Мы сразу понимали, что нам будут нужны медиаторы. Публика хоть и ожидала появления современного искусства, однако опыта взаимодействия с ним у нее почти не было. Ближайшие точки, где мы можем с ним столкнуться, — Нижний Новгород, Казань или Москва, но для этого нужно интересоваться, специально ездить и смотреть.

Это была первая биеннале, первая за долгое время выставка современного искусства в Чебоксарах. К предыдущим можно отнести серию мероприятий «Чебоксары — культурная столица Поволжья» 2003 года, включавших выставки современного искусства и разного рода творческие проекты, которые существовали в нарративе актуальных художественных практик. Поэтому медиаторы играли особенно важную роль. Хотя, надо сказать, к ним посетители тоже не были готовы и сначала воспринимали их как экскурсоводов, требовали готовых ответов, диктатуры мысли.

В нашем случае медиаторы — люди, которые понимают и современное искусство, и локальные особенности, а потому могут проложить посетителям дорогу от субъективных ощущений, взглядов на город или культуру до современного искусства. Показать, как та или иная работа говорит о том же, о чем думает зритель, о боли, которая есть у всех представителей чувашской культуры.

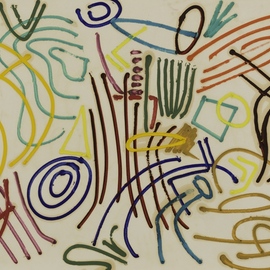

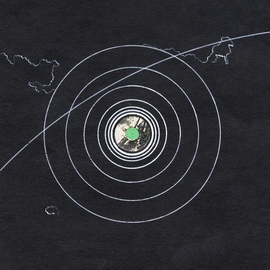

У нас были и другие способы взаимодействия с аудиторией: йога в пространстве биеннале, представление объектов выставки с помощью танца в проекте Татьяны Пуховской, игры в «Вупāр» — адаптацию «Мафии», разработанную художницей Татьяной Андреевой по мотивам чувашской мифологии.

Юлия Константинова: Несмотря на все перечисленное Сашей, я хотела бы подчеркнуть: того, что делается в рамках биеннале, конечно, недостаточно. Это действительно ничтожно мало по сравнению с общими тенденциями. Возможно, я скажу очевидные вещи, но у нас нет системного образования, нет оборудованных выставочных площадок, нет культуры покупать искусство — ни одной галереи современного искусства или ярмарок и аукционов, которые бы проводились на постоянной основе.

В реальности говорить о современном искусстве и тем более делать проект в этой области очень сложно. Современное искусство — все еще маргинальная территория, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Поэтому я не люблю, когда романтизируют регионы: во-первых, они разные, а во-вторых, за конкретным проектом здесь стоит огромный труд команды.

Настя Дергоусова: Вот эти сквозные темы — наследие, идентичность, сохранение языка, осмысление семейной историй — насколько зрителю хотелось поговорить об этом? Или вы его воспитываете?

Александра Никитина: Многим было интересно просто посмотреть, как художники интерпретируют эти вопросы в рамках заданной темы. Проблема восприятия самих себя в истории и мире волнует не только нас. Однако наша ситуация усложняется тем, что не существует точной версии происхождения чувашского народа: есть ряд точек зрения, признанных научным сообществом, но есть и много других, происходящих из народной этимологии и мифологии.

В связи с этим лично я во время первой биеннале опасалась, что ряд зрителей станет жестко критиковать то, как чувашская история и образы чувашской культуры представлены в рамках выставки. Но благодаря нашему нежному, осторожному подходу и работе медиаторов никто, кажется, не остался разочарованным.

Настя Дергоусова: Если зрители негодуют по поводу того, как представлена их культура, значит, у них есть мнение на этот счет и, соответственно, чувство принадлежности к этой культуре. А это не рядовая ситуация, она присуща даже не всем регионам с сильной национальной или этнической идентичностью.

Александра Никитина: Мне кажется, сейчас идет какая-то пересборка чувашской культуры. Многие говорят о ее ренессансе, хотя такие громкие слова я бы не использовала. Но люди, которые до сих пор росли вне этого культурного контекста, сегодня открывают его для себя, ищут себя и формулируют личную историю именно внутри больших нарративов, связанных с чувашской историей и мифологической образностью.

Настя Дергоусова: А с чем вы связываете эту пересборку?

Александра Никитина: Наверное, это просто желание быть другим, найти свою уникальность, определить свое место в мире. Ну и определенная «мода» на этничность тоже есть.

Настя Дергоусова: А когда интерес к осмыслению своей идентичности возник лично у вас?

Александра Никитина: Он появился достаточно поздно — с воспоминаний о бабушке, о детстве, о песнях, которые мы пели с детства, и вырос в интерес к своему роду в целом. Я ходила в архив, составляла генеалогическое древо, мои родственники рассказывали истории о нашем прошлом и том, как мы сформировались.

В школе мое поколение чувашскую культуру заставляли любить: гнали на какие-то выставки, в театр — обязательно на чувашском языке, — и нам это как бы должно было нравиться, потому что мы чуваши. Но такое принуждение вызывало неприятие. В какой-то момент было даже стыдно признавать, что ты чуваш. Мои друзья заметили, что я долгое время не рассказывала, что приехала из деревни и говорю по-чувашски.

А однажды я осознала, что люди других национальностей знают чувашский язык лучше меня, хотя первые 14 лет своей жизни я только на нем и разговаривала. Это распространенное явление: чувашский забывается и сегодня внесен на карту исчезающих языков («Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО. — Артгид). Может быть, из-за того, что мы как будто исчезаем, чуваши и начали больше говорить о себе, вспоминать свое прошлое.

Юлия Константинова: У меня противоположная история. Я росла в очень русской среде. У меня не было поездок в деревню, в семье со мной говорили на русском. Осознание своей идентичности происходило уже на истфаке. Особенно хорошо я запомнила момент, когда ездила в археологическую экспедицию под Ростов-на-Дону и меня спросили, откуда я, отметив мой разрез глаз. В школе, где все были в однородной среде, такого вопроса не возникало — а тут вдруг оказалось, что я про что-то другое, мне открылся целый пласт чувашской истории и культуры, о которой я ничего не знаю. Тогда я в впервые осознанно пошла в Чувашский национальный музей. Позже, когда открылся Музей чувашской вышивки, я всем подряд рассказывала про эту традицию: «А вы знаете, что чувашская вышивка особенная? Она вот такая-то, у нее нет узелков с другой стороны». Я даже не знала про Кереметь (в чувашской традиционной религии священное место поклонения духам предков. — Артгид).

То есть у меня вообще не было понимания того, что такое чувашская культура. Знания, для кого-то почти врожденные, я собирала по крупицам. Мой опыт познания чувашской культуры был, скорее, как у человека извне — исследовательским, книжным, музейным — я его не проживала на чувственном уровне.

В первый год подготовки биеннале было особенно сложно: я ощущала себя абсолютно чужой в родном городе и к тому же одинокой в своих стремлениях. Было непонятно, где искать единомышленников.

Александра Никитина: Выходит, что ответ на вопрос «Кто я такой как чуваш, какие у меня корни?» у каждого будет разный. Отчасти сопротивление среды нашему проекту шло именно отсюда.

С другой стороны, конечно, вначале люди просто нас не знали и боялись довериться. Нам приходилось действовать самыми разными способами, чтобы показать, что мы не просто люди со стороны, но искренне болеем за чувашскую культуру и искусство. Так происходит и сейчас: ощущение, что ты тыкаешься в разные углы и каждый раз пытаешься понять, насколько тот или иной человек, институция или организация готовы с тобой взаимодействовать, рискнуть и действовать непривычными способами.

Настя Дергоусова: Есть ли партнеры, чье доверие было завоевано успехом первой биеннале и кто сам пришел к с предложением о сотрудничестве во втором выпуске?

Александра Никитина: Да. Например, Чувашский драмтеатр — основная площадка будущей биеннале — сам предложил разместить проект у себя. Это пространство дает нам интересный взгляд на современное искусство. С одной стороны, здесь зародилась чувашская интеллектуальная культура: первый театр появился в Казани в 1918 году, а после переехал в Чебоксары. Его создали такие же люди, как мы, которые болели городом, культурой и думали об их развитии. С другой, нас объединяет важность перформативного опыта: для создателей театра тогда, для театра вообще и для нас сейчас.

Юлия Константинова: И сами художники стали доверять больше. Я ощутила серьезную разницу между презентацией темы первой Чувашской биеннале «Икс историй: память о будущем» летом 2022 года и недавней презентацией темы второго выпуска, в конце ноября 2024-го. В первый раз аудитория казалась очень разношерстной, не было ощущения сообщества, вопросы задавались острые, с неким вызовом, никто не понимал, чего ждать. Это напряжение чувствовалось в течение всей встречи. Я и сейчас морально готовилась к той же атмосфере, но встретила только благодарность и восторженные отзывы. Публика изменилась: уже нет отдельных маленьких сообществ, которые настороженно относятся друг к другу, все плюс-минус понимают, кто есть кто.

Александра Никитина: Если на первой биеннале с нами было поколение 20-летних, то сейчас к нам пришли 30- и 40-летние. Это тоже, как мне кажется, говорит о высоком уровне доверия к нам.

Настя Дергоусова: Мы проговорили, почему была сделана ставка на современное искусство, а почему был выбран формат биеннале?

Юлия Константинова: Это вопрос жанра. В моем представлении, биеннале не идентична, например, фестивалю. Фестиваль может переезжать из города в город, но каждый раз он повторятся в содержании. Биеннале же призвана изучать локальный контекст и не может просто вычеркнуть то место, в котором проходит. В нашем случае очень важно, что это именно Чувашия, хотя некоторые периодически называют биеннале Чебоксарской. Хочется верить, что дальше география будет только расширяться. Например, сейчас мы сотрудничаем с Посольством Музея современного искусства ZAMAN в Уфе — делаем в Чувашии совместную арт-резиденцию «Стоянка».

Кроме того, биеннале — хороший инструмент для продвижения региона вовне. Мы очень серьезно подошли к составлению «гида» для туристов на сайте: где остановиться, куда сходить, что привезти с собой в качестве сувенира.

Что касается сложности термина, в рамках первой биеннале мы действительно получали много вопросов, но я не вижу здесь ничего плохого. Это тот формат, который знаком арт-индустрии, и он показывает наши амбиции: делать действительно масштабный проект, проводить его регулярно, привлекать больше новых площадок и институций, расширять параллельную программу.

Настя Дергоусова: Давайте поговорим о том, как устроена Чувашская биеннале: кто придумывает тему, выбирает куратора и художников? Изменилась ли эта механика с первого выпуска? На чей опыт вы опирались при проектировании?

Александра Никитина: Конечно, мы смотрели на опыт других российских биеннале, но, поскольку ситуация уникальна для нашего региона, готовые шаблоны не подходили. В начале первой биеннале у нас были приглашенные кураторы — Наталья Серкова и Анна Заведий, но позже они отказались от участия. Тогда в команду кураторов вошли сразу пять человек — Юля и тот круг людей, который к тому моменту сложился вокруг нее: я, Евгения Анцупова, Мария Андреева, Екатерина Смелова.

Для выбора куратора второй биеннале мы запустили open call и предложили участникам либо прислать свое видение темы и концепцию выставки, либо просто заявиться, оставив обсуждение конкретных идей до личного интервью. Мы получили около сорока заявок, из которых командно выбрали самые интересные проекты и кураторов, наиболее интересных по опыту работы. На интервью мы задавали друг другу вопросы, смотрели, насколько хорошо можем взаимодействовать, и совпадаем ли по механизмам работы. Так мы выбрали Иру Конюхову, которая предложила поразмышлять о понятии дома в культуре Чувашии в рамках темы «Дом о семи крыльях».

Настя Дергоусова: Кто отбирает художников и какими принципами вы руководствуетесь в этом отборе? Проявляете ли вы больше симпатии к местным художникам?

Александра Никитина: Нет, мы смотрим только на сам проект, его совместимость с темой и площадкой биеннале. Последнее слово за куратором, ведь именно она определяет, как все будет работать вместе. Естественно, нам бы хотелось видеть больше заявок от чувашских художников, но пока в процентном соотношении их не так много по сравнению с другими.

Настя Дергоусова: Те местные художники, которые сейчас подают заявки, — уже известны вам с прошлой биеннале, или есть новые лица?

Александра Никитина: Прирост определенно есть. Более того, пришли те художники, которые во время первой биеннале относились к нам очень настороженно. Другой момент, который мне кажется важным отметить: многие чувашские художники перед первой биеннале просто не понимали, как правильно оформлять портфолио или CV, и это останавливало их от подачи заявки. Перед первой биеннале мы проводили два мастер-класса — по оформлению CV и портфолио. Перед второй у нас прошло портфолио-ревю вместе с куратором, то есть обратную связь можно было получить публично. Для меня это важный момент: внимательный подход к своему CV показывает отношение автора и к собственным работам, и к проекту. Хотя, конечно, это вопрос опыта и практики.

Настя Дергоусова: Напоследок давайте поговорим про будущее Чувашской биеннале. Как вы мыслите ее развитие?

Юлия Константинова: Чем больше таких проектов делаешь, тем меньше хочется так далеко загадывать. Раньше я думала о четвертой, пятой, пятидесятой биеннале, а сейчас мне кажется, что это не играет особой роли. Какой-то важный невозвратный момент уже случился. Мы теперь не такие обособленные, как раньше, знаем друг друга в лицо и можем создавать новые совместные истории, не обязательно связанные с биеннале. Это объединение творческих сил — самое важное.

Александра Никитина: Мое идеальное видение: чтобы биеннале имела эффект для дальнейшего развития современного искусства Чувашии. Пусть это будет не в рамках биеннале, пусть это будут новые имена и новые выставки, новые чувашские художники, участвующие в других проектах, появление галереи современного искусства, арт-рынка. Сейчас это, конечно, очень смелые мечты…

Юлия Константинова: …но еще недавно мы сами были своего рода самоорганизацией. На самом деле, для того чтобы художественная среда существовала, ничего, кроме художников, не нужно — выставку можно сделать и у себя в квартире. Важно делать и не бояться ошибаться. И мне кажется, наше художественное сообщество стало гораздо смелее в своих шагах.