Интернет как холст

В конце XX века интернет стал пространством без жестких ограничений, но с огромными возможностями, меняющими прежние представления о коммуникации и обмене информацией между людьми. Это новое и совершенно не исследованное пространство, в котором нет ни авторской подписи, ни установленных цен на произведения, ни выставок в их привычном виде, привлекало художников во всем мире, став для них подобием холста. Работы российских представителей нет-арта сегодня можно увидеть в экспозиции «Открытого хранения» музея «Гараж», а о том, как это направление развивалось и какие вопросы поднимали художники, рассказал Даниил Токарев.

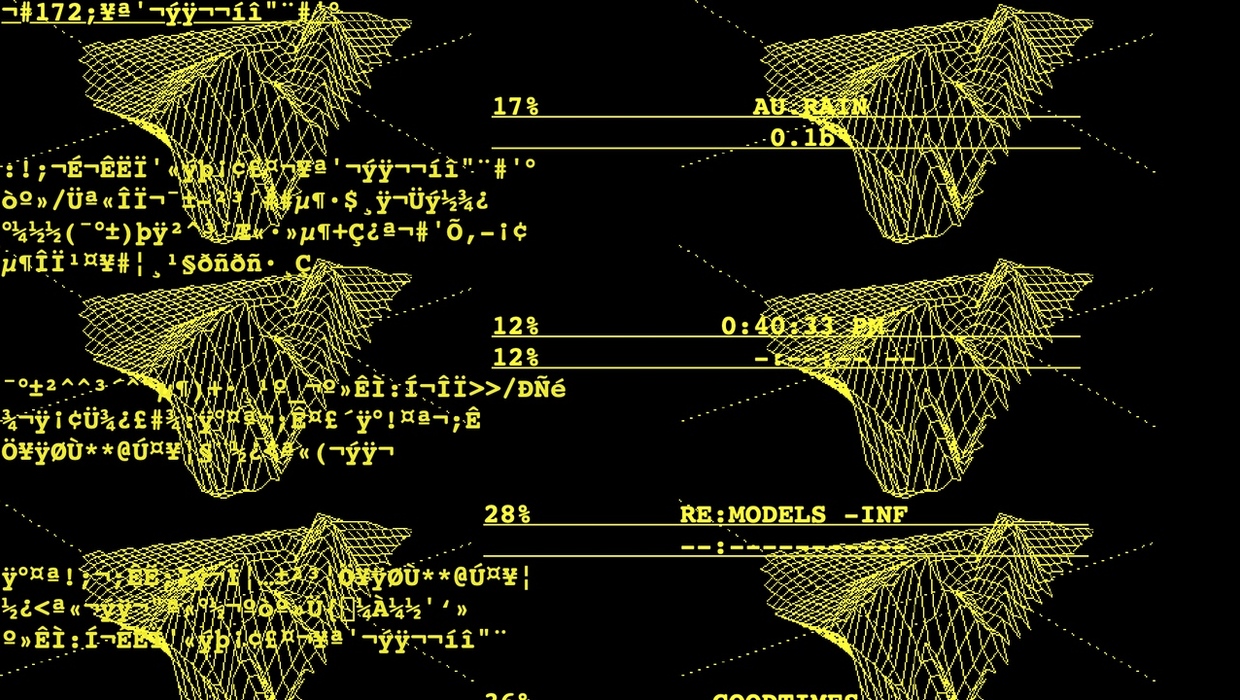

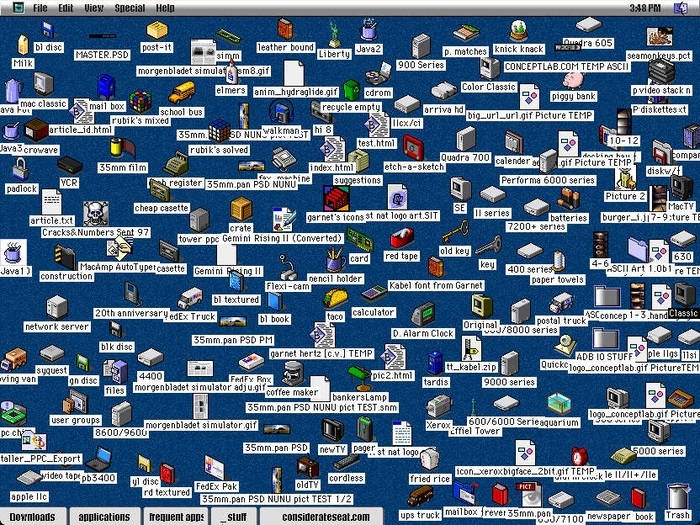

Скриншот одной из страниц сайта jodi.org

Скриншот одной из страниц сайта jodi.org

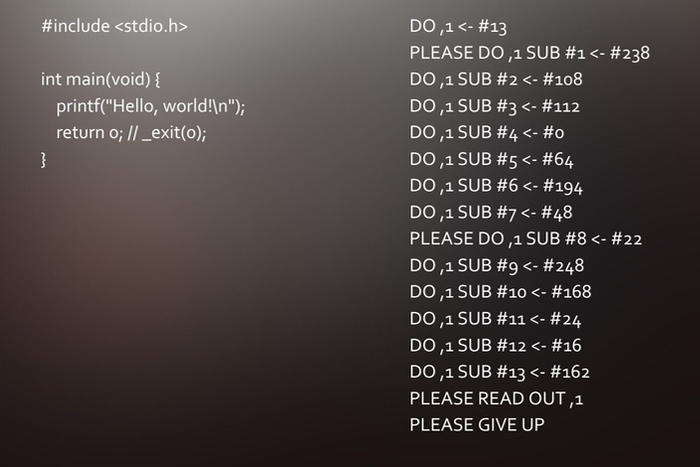

Hello, world!

Появлению нет-арта способствовало распространение персональных компьютеров в середине 1980-х годов и создание первой версии Всемирной паутины (Web 1.0). Возникло «новое пространство для творчества и самовыражения, которое поначалу выглядело аскетично, но манило возможностью быстрого общения с людьми по всему миру»[1]. Первыми шагами в развитии нет-арта стали экспериментальные работы, для которых появившиеся технологии были важны не как возможность создать стейтмент, но как источник новой свободы в развитии способов коммуникации. Например, возникли так называемые «эзотерические языки программирования»[2], не столько выполняющие прикладные функции, сколько представляющие попытки вырваться из жесткой системы двоичного кода и технических ограничений. Языки программирования начали обрастать творческими концепциями: вместо эргономичности и удобства их использования на первый план вышли юмор и намеренная нелогичность. Так, в некоторых командах языка INTERCAL, созданном в 1972 году Джеймсом Лионом и Доном Вудсом, встречались конструкции вроде FORGET («ЗАБУДЬ») или PLEASE ABSTAIN FROM CALCULATING («ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗДЕРЖИСЬ ОТ РАСЧЕТОВ»), а язык Malbolge был намеренно придуман Беном Олмстедом в 1998 году как самый сложный для понимания и использования. В эзотерическом языке важной характеристикой становится «попытка сделать форму (а не функцию!) смыслообразующей точкой, сам канал (в данном случае — язык) становится сообщением»[3].

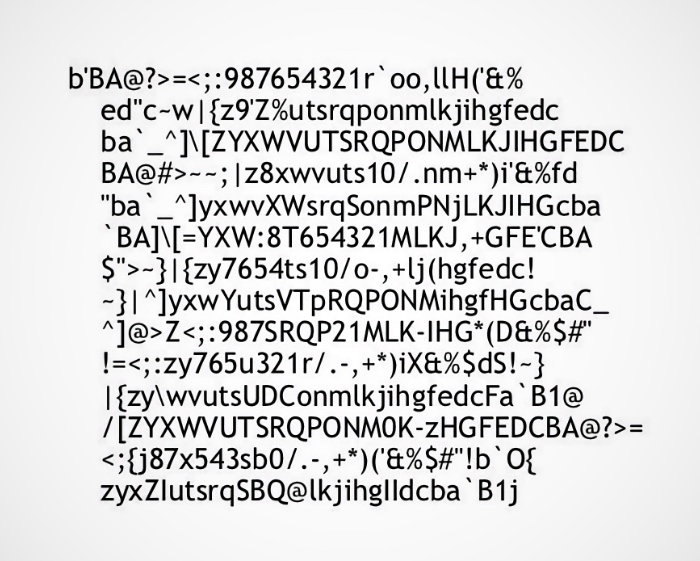

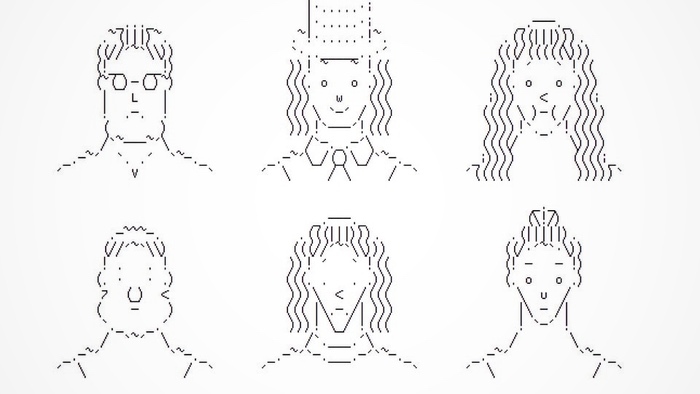

В 1980-е, на заре развития веб-сети, огромную популярность получила ASCII-графика — простейшие изображения из комбинаций 95 символов. Подобные изображения появились намного раньше, примерно в XIX веке: речь идет о фигурных стихах и рисунках, созданных на печатных машинках. С распространением BBS (Bulletin Board Systems) — текстовых форумов, где пользователи обменивались документами и общались друг с другом, ASCII-графика стала удобной и простой возможностью создавать изображения из символов. Из-за ограничений в компьютерных мощностях и сложности в загрузке аудио- и видеофайлов она оказалась практически единственным способом обмена визуальной информацией. Одной из самых известных представительниц ASCII стала Джоан Старк, создающая графику под псевдонимом jgs. В своей статье The History of ASCII (Text) Art — краткой истории символьной графики — она предсказала, что в текстуальной природе интернета «ASCII-искусство продолжит оставаться актуальным и будет часто использоваться»[4]. И действительно, примеры символьной графики встречаются и сегодня.

Название «нет-арт» возникло в 1995 году, хотя направление появилось гораздо раньше. Однажды словенский художник и пионер нет-арта Вук Чосич получил анонимное электронное письмо. Оно оказалось повреждено и превратилось в набор случайных символов. В его отрывке — «J8~g#|\;Net. Art{-^s1» Чосич увидел идеальное название для нового цифрового движения, объединяющего искусство и интернет. Но есть и другая версия: немецкий веб-активист и медиахудожник Пит Шульц также использовал этот термин примерно в то же время и мог ввести его в обиход, обсуждая нет-арт с другими авторами.

Group.com: появление первых коллективов

С ускоренным развитием связи и большей доступностью персональных компьютеров, а следовательно, и ростом числа интернет-пользователей художники изменили направление своих проектов: от создания особых, ранее не существовавших, но все еще основанных только на символах произведений они перешли к развитию комплексных проектов с использованием визуальных и звуковых файлов. Все чаще работы создавались не на персональном компьютере автора, а в сети, — так расширялось пространство для общения со зрителем.

Группа JODI, в которую входили Джоан Химскерк и Дирк Паесманс, появилась в начале 1990-х, когда два арт-энтузиаста начали экспериментировать с интернетом не как с набором правил и языков, а как с холстом, пытаясь разрушить привычный пользователю веб-интерфейс и показать скрытую «красоту» кода. Во многих проектах дуэта код предстает хаотичной и неоднородной текстурой, не поддающейся контролю, несмотря на все большее проникновение в нашу жизнь. Такой подход в работе с веб-текстурой и попытка вырваться за установленные в ней правила стали фундаментом для сайта jodi.org, появившегося в 1995 году. Главная его особенность заключается в отсутствии привязки домена к домашней странице — пользователей забрасывает на совершенно разные страницы внутри домена, большая часть которых представляет собой набор несвязных символов и файлов, а нажатие на них приводит к переходу на другую, не менее запутанную страницу. Эта «кроличья нора» на самом деле является скрупулезно прописанным кодом, срежиссированной деконструкцией, создающей искусственные границы между пользователем и интернет-пространством.

К моменту создания jodi.org сообщество медиахудожников уже начало заниматься документацией и популяризацией нет-арта. Так, в 1996 году появилась некоммерческая организация Rhizome для поддержки нового искусства. Начавший свое существование как email-рассылка, в 2003 году проект стал частью Нового музея современного искусства в Нью-Йорке и получил институциональную поддержку. Сайт проекта предлагает пользователям, например, несколько экскурсий по важнейшим работам, публикации о художниках и истории нет-арта и архив из более чем 2000 произведений, первые из которых были созданы в начале 1980-х.

Примерно в то же время появилась рассылка nettime, созданная Питом Шульцем и Гертом Ловинком и ставшая альтернативным пространством для обсуждения сети как культурного и политического феномена. Рассылка включала в себя обсуждения коммерциализации интернета, киберфеминизма и хактивизма (политизированного использования технологий), а также являлась важной платформой для таких художников, как JODI, Алексей Шульгин и Оля Лялина.

Визуальный стиль, присущий нет-арту, кристаллизовался не только с развитием виртуальной среды и ее способности передавать все более комплексные файлы, но и с формированием большого комьюнити, где художники обменивались идеями и наработками.

Art.JPG: формирование визуального стиля

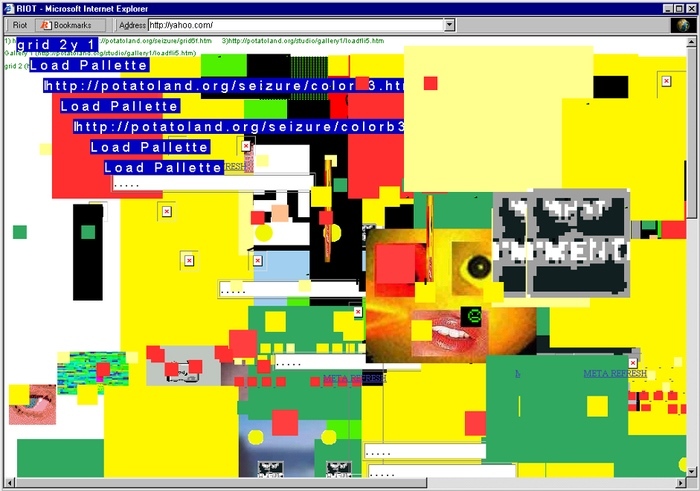

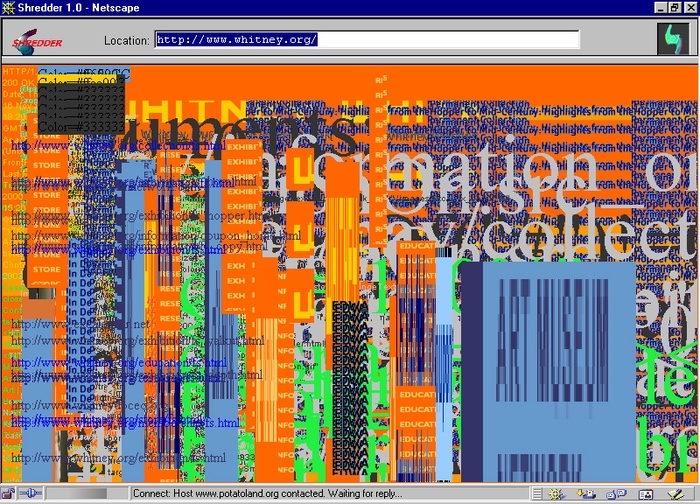

Нет-арт обладает сильным визуальным ядром, о котором сразу вспоминаешь при обсуждении этого направления. В начале 1990-х, с появлением поддержки графических файлов на веб-сайтах, художники получили большую свободу для создания цифровых работ. Несмотря на разнообразие художественных подходов, у раннего нет-арта стал появляться узнаваемый визуальный стиль. Даже сейчас, спустя тридцать лет, образ раннего интернета знаком даже тем, кто его не застал: низкое качество изображений, наслаивающиеся друг на друга элементы интерфейсов, обилие шрифтов и ссылок. Для современных пользователей это пространство кажется лиминальным и зловещим — во многом благодаря первым нет-арт-художникам, сформировавшим его визуальный код.Вместе с разнообразием стилей увеличивался и масштаб дискурса, с которым выступали художники. От искусства как вида коммуникации они перешли к разговору о вебе как о месте, свободном от влияния институций и политики; месте, в котором не существовало авторства, а анонимность доминировала над идентичностью. Критике и сомнению подвергалась сама структура Web 1.0 — работы Марка Напьера стали лучшей визуализацией деконструкции интернета. В созданном им браузере Riot (1999) изображения и ссылки разных пользователей и владельцев доменов перемешиваются, образуя визуальную какофонию. Несмотря на этот хаос, сайт полностью функционирует — переходя по случайным ссылкам, пользователь попадает на такие же «перемолотые» страницы. Еще большей степени деконструкции Напьер достиг чуть раньше в браузере Shredder (1998), пытаясь обличить «сырой материал», из которого состоит интернет-среда.

Произведения нет-арта не воспринимаются нами как срежиссированное художником действие. В вебе важную роль играет именно спонтанность и случайность взаимодействия, а «человек, общаясь в интернет-среде, сам конструирует образ-маску, под которой он общается… образ вовсе не обязательно соотносится с реальной личностью»[5]. Так, в швейцарском коллективе etoy художники выступали от лица фиктивной корпорации, которая стала своеобразным «отпечатком» политики больших компаний в 1990-х и нулевых. Например, они продавали акции etoy.SHARES, подчеркивая коммерциализацию современного искусства, а их самым известным проектом стал TOYWAR — битва с настоящей компанией. Ритейлер игрушек с доменом eToys подал в суд на художников, требуя, чтобы они отказались от своего веб-адреса. Суд одобрил иск, после чего сайт арт-группы был отключен. В ответ на это etoy призвали к бойкоту eToys: перегружали серверы ритейлера, оставляли негативные отзывы и делали рассылки с критикой действий компании. К борьбе подключились тысячи художников, программистов и активистов. Давление стало настолько сильным, что eToys отозвала иск и художники смогли вернуть свой домен.

Помимо конструирования новой личности интернет-художники пробовали подрывать представления о цифровой идентичности и концепции авторства под влиянием новейших технологий. Ярким представителем этого направления деконструкции стал Алексей Шульгин — художник, музыкант и исследователь цифровой культуры. Начав свою практику как фотограф, в 1990-е он полностью погрузился в интернет и стал одним из пионеров сетевого искусства. Его проект 1998 года «386 DX» — по определению художника, «первая в мире киберпанк-рок-группа», «солистом» которой стал старый компьютер с голосовым синтезатором. «386 DX» исполнял культовые рок-хиты, такие как California Dreamin’ и Smells Like Teen Spirit, роботизированным, холодным голосом. Он пародировал как машинное воспроизведение искусства, так и коммерциализацию музыки, и являлся редким примером нет-арта, который можно было увидеть офлайн: Шульгин проводил концерты, где подпевал компьютеру и, используя компьютерную клавиатуру, выступал в качестве виджея.

В работе Шульгина Desktop is (1998) можно увидеть, как художник взаимодействует с интернет-пользователями. Проект представляет собой серию скриншотов рабочих столов разных пользователей. Работа исследовала личное и публичное в цифровой среде, демонстрируя, как организованное цифровое пространство отражает идентичность человека.

Стоит добавить, что в 1995 году Алексей Шульгин основал Moscow WWWArt Centre — одну из первых европейских интернет-галереей, которая представляла в основном российских художников, использующих интернет как художественное пространство.

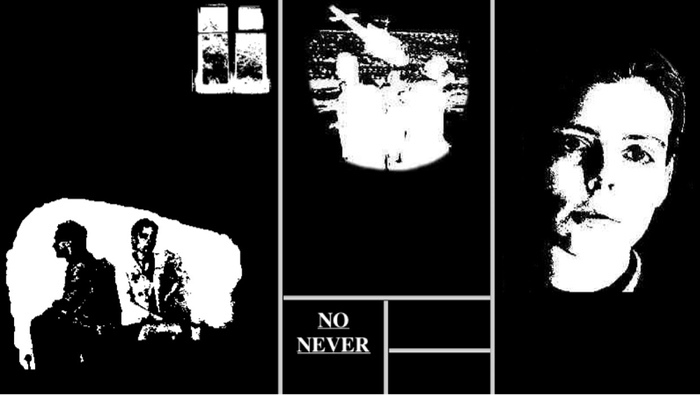

Важным произведением сетевого искусства стало My Boyfriend Came Back from the War (1996) Оли Лялиной, в котором перед посетителем сайта предстает интерактивная история о встрече бывшего военного со своей возлюбленной. Здесь технические особенности интернета, такие как медленная загрузка изображений или отсутствие анимации и эффектов, сочетаются с планированием пользовательского пути и становятся ярким средством художественного выражения. Диалог персонажей разбит на фрагменты, разделенные гиперссылками, и по ходу развития действия экран дробится на все большее количество окон. Разговор героев — напряженный, наполненный недосказанностями: война, нанесшая собеседникам психологические раны, создала дистанцию и непонимание между ними.

Сейчас Оля Лялина продолжает свою практику как художник и теоретик новых медиа. Так, ее работа под названием Best Effort Network (2015–2020) представлена в Открытом хранении Музея современного искусства «Гараж». Проект визуализирует обычно невидимый процесс передачи данных в интернете. В нем Лялина крутится на карусели, и если она исчезает, значит, сайт best.effort.network загружен в другом браузере на другом устройстве. Художница появляется, когда ваш запрос возвращается на вершину очереди пользовательских запросов.

Web 2.0

С появлением новых браузеров и социальных сетей в 2000-х виртуальное пространство стало более структурированным и контролируемым. Свобода, присущая раннему нет-арту, начала исчезать: интернет-платформы ввели жесткие модерационные ограничения, не позволяющие слишком радикальные, острые формы самовыражения; системы фильтрации перестали открывать многие намеренно «битые» страницы; из-за обновления конфигураций поисковых систем веб-сайты пропали в фильтрационных алгоритмах. Хотя интернет-художники критиковали гегемонию институций в современном искусстве, выступая против превращения художественных проектов в музейные экспонаты, в итоге многие их работы все равно оказались представлены в постоянных экспозициях или на выставках.

Но можно ли сказать, что нет-арт остался в прошлом, а его идеи не нашли отражения в настоящем? Скорее нет: сейчас веб-пространство 90-х обрело второе дыхание, став источником вдохновения для создателей фильмов, компьютерных игр и digital-контента. Направление по-прежнему существует, изменив объекты своей критики и подстроившись под новые условия интернет-пространства.

Нет-арт стал фундаментом для развития культуры пост-интернета, появления NFT и новых способов взаимодействия пользователей с веб-страницами. Он также повлиял на критику сетевых технологий, медиаактивизм и изучение коллективного действия в сети. Пусть его во многом хаотичная история с обилием неизвестных художников и навсегда утерянных работ осталась законсервированной в web 1.0, влияние произведений, разработок и концепций нет-арта остается сильным и сегодня.

Примечания

- ^ Сковородников П.Ю. Искусство нет-арт в глобальной сети: попытка определения периодов. URL: https://www.hse.ru/data/2021/01/03/1490432638/skovorodnikov.pdf.

- ^ Эзотерический язык программирования разрабатывается для исследования границ возможностей разработки таких языков и для доказательства возможности реализации определенной идеи.

- ^ Дрига А.А. Феномен net-art в современной культуре // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2013. Вып. 2. С. 241–254. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-net-art-v-sovremennoy-kulture.

- ^ Stark J.G. The History of ASCII (Text) Art. URL: https://github.com/khrome/ascii-art-docs/blob/master/History.md.

- ^ Дрига А.А. Феномен net-art в современной культуре.