Выставки недели в России: выбор «Артгида». Июнь 2024

Не месяц, а праздник: в Нижнем рассказывают о ярмарочных гуляньях, в Самаре — о еде, а в Дмитрове отмечают 870-летие города выставкой археологических находок. Подробнее — в нашем дайджесте.

Алексей Боголюбов. Нижегородская ярмарка. Колокольный ряд. 1862. Холст, масло. Нижегородский художественный музей

Алексей Боголюбов. Нижегородская ярмарка. Колокольный ряд. 1862. Холст, масло. Нижегородский художественный музей

Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган

Пакгаузы, Нижний Новгород

В Российской империи ярмарка — одно из ярчайших и старейших явлений городской культуры — больше походила на фестиваль, чем на современные ярмарки. Играя важную роль в развитии экономических и политических отношений, она была не только местом заключения сделок, но и большим представлением с музыкой, шуточными соревнованиями, кукольными спектаклями и прочим. Скоморохи зазывали покупателей, купцы рассказывали байки о своих путешествиях, а народ делился новостями.

Именно этому явлению посвящен масштабный выставочный проект в Пакгаузах. Примечательно, что выставочная площадка находится практически на том же месте, где когда-то проходила Нижегородская ярмарка — крупнейшая в Российской империи. По географическому охвату и количеству участников выставка почти не уступает разнообразию реальной Нижегородской ярмарки: в экспозицию вошли произведения иконописи, живописи и графики из более чем тридцати государственных и частных собраний России. Среди них — работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Филиппа Малявина, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и, конечно, Бориса Кустодиева — автора колоритных образов купцов и купчих, любившего обращаться к сюжетам народных гуляний и многолюдных праздников. В числе ключевых экспонатов выставки — икона Макария Желтоводского, покровителя Нижегородской ярмарки, созданная иконописцем Симоном Ушаковым в 1661 году.

История русской святости. Памятники XVI–XX веков из собрания Музея имени Андрея Рублева

Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

Выставочный проект, посвященный тысячелетней истории русской святости, рассказанной с помощью предметов церковного искусства из собрания Музея имени Андрея Рублева, объехал уже несколько российских регионов. Теперь его можно увидеть в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Каждый раз проект редактируется в соответствии с местным контекстом, и нынешняя выставка не исключение: экспозиция, посвященная образам наиболее известных русских святых (Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского), дополнена иконами с изображением «местных» святых, в числе которых, например, Василий Рязанский, явивший чудо жителям Мурома, поплыв на своей мантии против течения реки Оки с иконой Богоматери в руках. В экспозицию вошло более 120 предметов русского церковного искусства XVI — начала XX века: иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства.

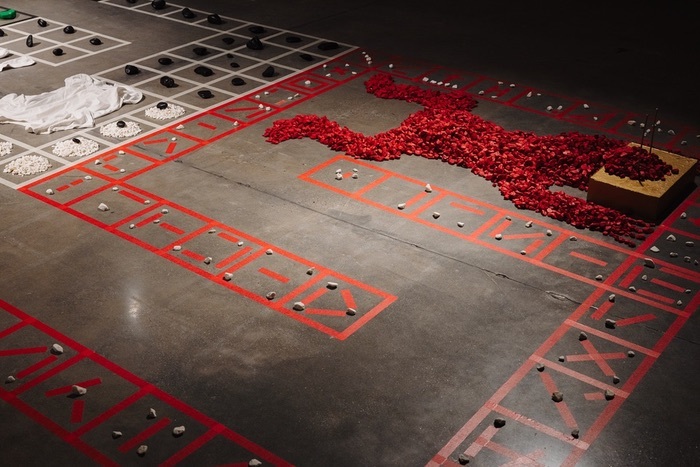

Сердце не камень

Арт-галерея Ельцин Центра, Екатеринбург

Выставочный проект «Сердце не камень» знакомит зрителей с молодыми красноярскими художниками и Музейным центром «Площадь Мира». Это полноценное путешествие по географическим и паранормальным явлениям, запущенным трапповым магматизмом и пермско-триассовым вымиранием, которые на выставке становятся исходной точкой рефлексии на тему «сибирского». Искусство здесь — чувственный способ познания мира и неотчужденного контакта с гиперобъектами: лесом, ветром, тунгусским метеоритом, базальтовыми скалами, угольными разрезами и редкими минералами. Экспозиция, в которую вошли произведения тридцати авторов, не только предлагает взглянуть на современное искусство через призму постгуманизма, темной экологии Тимоти Мортона и объектно-ориентированной онтологии Грэма Хармана, но и расчерчивает новую карту отношений человека с природой, обращаясь к самым разным медиумам: здесь нашлось место и зину, посвященному научному фольклору о метеоритах и полтергейстах, и исследованию звуков Енисея с помощью полевых записей, и работе с научными архивами, и даже трэп-композициям, в которых начинают звучать камни.

Археологические открытия Подмосковья

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

Выставка, приуроченная к 870-летию основания Дмитрова и подготовленная Институтом археологии РАН совместно с Музеем-заповедником «Дмитровский кремль», — результат археологических исследований на территориях Дмитровского городища, Троице-Сергиевой Лавры и Вереи, которые велись последние несколько лет. В экспозицию вошли артефакты, найденные в ходе этих раскопок: стеклянная гемма XVIII века с изображением Георгия со змием, поясная пряжка XVI века с замком московского типа и изображением символа «Зверь лютый», предметы духовной жизни насельников Троице-Сергиева монастыря (нательные кресты, иконки, книжные застежки) и многие другие вещи, относящиеся к раннему периоду существования Дмитрова и ко времени удельного княжества XIV–XVI веков. Экспозиция предлагает не только встретиться с прошлым Подмосковья, увидев его своими глазами, но и взглянуть на него через объектив фотокамеры Андрея Бронникова, сделавшего снимки представленных находок в режиме макросъемки.

На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве

Филиал Третьяковской галереи в Самаре

Выставка, открывающая филиал Третьяковской галереи в Самаре, посвящена еде неслучайно: филиал создан в восстановленной Фабрике-кухне — шедевре конструктивизма, построенном Екатериной Максимовой, одной из первых женщин-архитекторов в стране. Фабрики-кухни — «бомбы, брошенные в старый быт», были апофеозом советской системы общественного питания 1920-х годов. Но уже в 1931 году ЦК ВКП(б) принял решение свернуть проект в пользу перехода к столовым на предприятиях — и самарская Фабрика-кухня превратилась в столовую завода имени Масленникова. В 90-е она пришла в упадок, а в 2008-м у нее появился новый собственник, планировавший снести здание. Горожане сумели отстоять памятник, и теперь в стены утопического пищевого конвейера, призванного освободить женщину из цепей домашнего хозяйства, снова возвращается еда — но уже как художественный образ и универсальная метафора человеческого опыта. В основе экспозиции — образ трапезы как цикла, состоящего из первого, второго и третьего блюд, с сопутствующим любой трапезе ритмом смены состояний, от предвкушения к насыщению.

В экспозиции представлены работы художников, охватывающие период с 1820-х годов до наших дней. Среди них — Виктор Васнецов, Нико Пиросмани, Наталия Гончарова, Владимир Татлин, Давид Штеренберг, Кузьма Петров-Водкин, Владимир Вейсберг, Константин Звездочетов, Михаил Рогинский, Илья Кабаков, Владимир Козин и Виктор Пивоваров. Но никакой линейной истории еды в отечественной живописи посетители не увидят: работы выстроены не в хронологическом порядке, а сгруппированы в своего рода ассоциативные ансамбли, соответствующие определенному циклу трапезы. Это кураторское решение превращает прогулку по выставке в путешествие из точки аскезы в точку гипертрофии — путешествие, в котором «путь тела» и «путь духа» становятся сообщающимися сосудами.