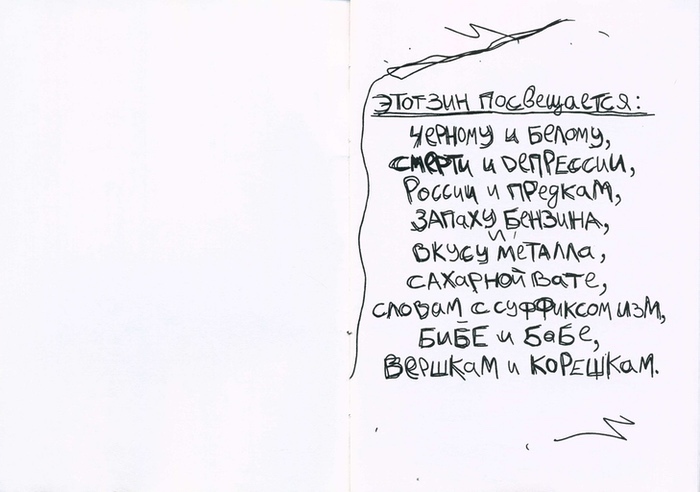

Независимо

Эксперименты с книжной формой проводятся в России уже много десятилетий. В начале ХХ столетия футуристы популяризировали свое искусство и поэзию в том числе через малотиражные литографские книжечки. В советское время вопреки монополии Госкомиздата на производство и распространение печатной продукции авторская инициатива продолжила существование в форме самиздата. Даже с приходом интернета и ежегодными похоронам книги как физического объекта глобальное издательское дело продолжает жить. И параллельно ему живет неутихающее желание авторов и издателей самостоятельно разрабатывать и распространять бумажные харáктерные издания. Примерно с конца 1990-х годов в Россию из других стран начинают привозить то, что сегодня мы называем «зин». На протяжении двух последних десятилетий этот термин встраивался в культуру. Но откуда он пришел и что конкретно обозначает? Старший библиотекарь Музея современного искусства «Гараж» Виталий Сидоров рассказывает об истории этого феномена и демонстрирует современные авторские зины из собрания библиотеки.

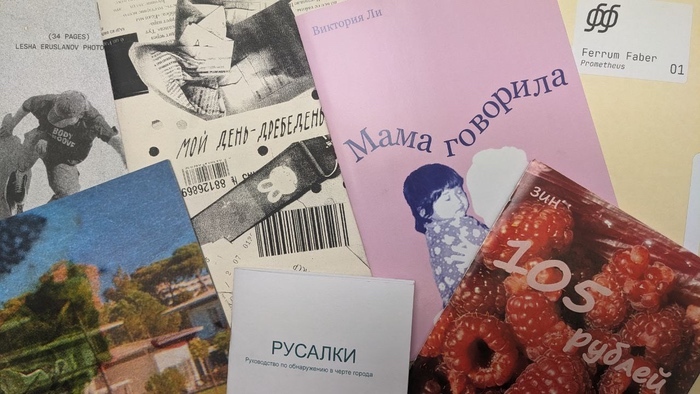

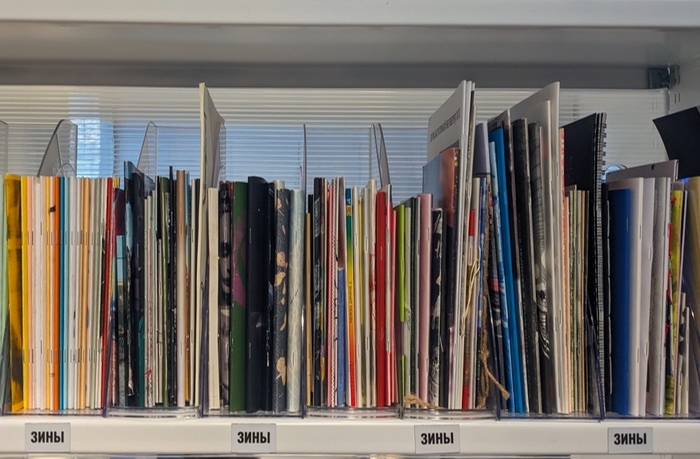

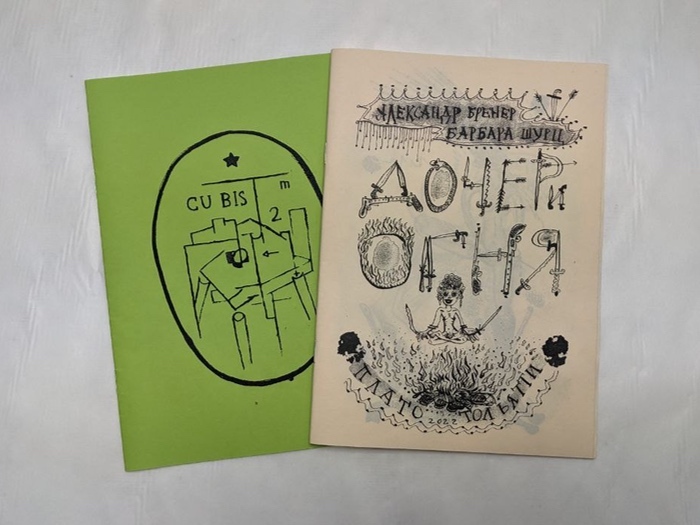

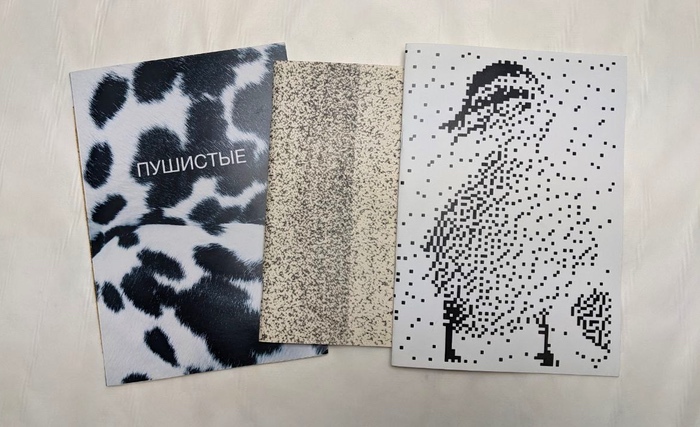

Обложки зинов из коллекции Музея современного искусства «Гараж». Фото: Виталий Сидоров

Обложки зинов из коллекции Музея современного искусства «Гараж». Фото: Виталий Сидоров

Что такое фэнзин и зин?

Историю бытования подобной формы печатного авторского высказывания можно вольно отсчитывать от памфлетов Нового времени, то есть с XVI столетия. Однако как направление независимого коллективного и индивидуального творчества зины сформировались и обрели характер именно в XX веке.

Самодельные фанатские и авторские журналы — фэнзины и зины (zine — сокращение английского слова magazine — «журнал», приставка fan — от англ. «фанат») — появились в начале XX века и развивались параллельно бурному росту индустрии массовой прессы. Постепенное «одомашнивание» средств печати позволило независимым авторам самостоятельно производить, тиражировать и распространять издания. С помощью зинов молодые энтузиасты, которых игнорировали культурные институции и крупные медиа, получали публичность и находили тех, кто разделял их интересы. Дешевизна зина, его доступность и емкость высказывания стали безусловными достоинствами этой формы, позволив авторам не только самоутверждаться в кругу единомышленников, но и выходить за рамки существующих информационных пузырей.

1920–1930-е годы: фэнзины фанатов фантастики

Первые фэнзины появились в 1920–1930-х годах в Америке в среде любителей научно-фантастической литературы. Американский лингвист Брюс Саутард в статье «Язык научно-фантастических фанатских журналов»[1] писал, что, несмотря на организованность этого сообщества и усилия по продвижению жанра, литературные и научные критики скорее игнорировали явление — для первых оно было недостаточно литературно, для вторых недостаточно научно. Таким образом, разговор о научных открытиях и произведениях фантастов инициировали сами читатели.

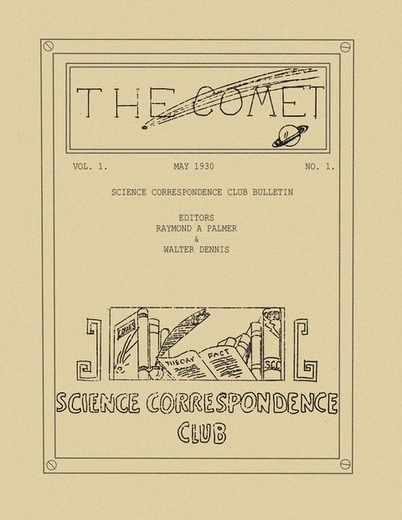

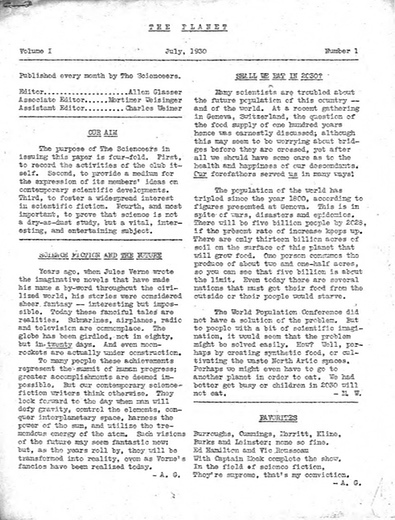

Совместные обсуждения проходили на встречах в клубах фанатов науки и литературы. Они отмечались выходом фэнзинов самого разнообразного содержания: манифесты, статьи о научных открытиях и их прикладных аспектах, обзоры литературных новинок, стихи, кроссворды, короткие рассказы. В числе первых таких изданий были The Comet («Комета»), который с 1930 года выпускал Science Correspondence Club в Чикаго, и The Planet («Планета») нью-йоркского клуба научной фантастики The Scienceers. С этого момента фэнзин становится форумом для самовыражения и публичной дискуссии. Созданные коллективно или единолично зины распространялись как внутри сообществ и по почте, так и по подписке посредством ассоциаций любительской печати (amateur press associations). Связи между клубами позволили распространять подобные издания далеко за пределы мест их появления, расширяя круг авторов и читателей. Культура независимой печати начала набирать обороты.

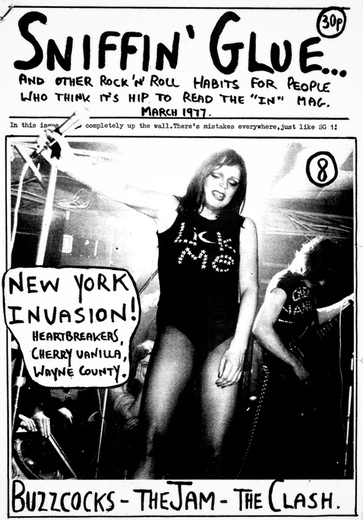

1970–1980-е годы: панки украли ксерокс

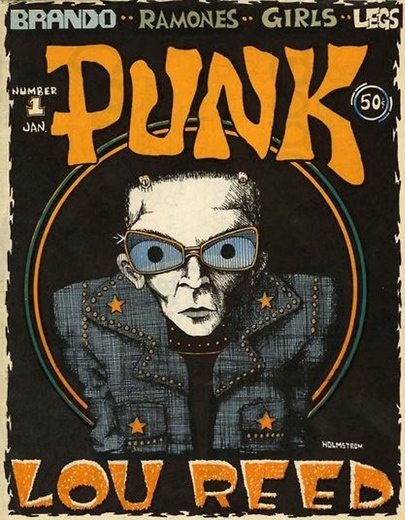

Настоящий подъем культуры зинов начался в конце 1970-х годов и во многом был связан с распространением фотокопировального аппарата компании Xerox. Изначально технология предназначалась для облегчения ведения документооборота в организациях, но именно с ее помощью получилось вдохнуть жизнь в деятельность прямых антагонистов корпоративной культуры — фанатов панк-рок-музыки, которые стали зиноделами. Так, в 1976 году британский писатель и музыкант Марк Пэрри начал выпускать знаменитый Sniffin’ Glue (продержался всего год), а андеграундный карикатурист из Нью-Йорка Джон Холмстром — фэнзин Punk (выходил до 1979 года).

Ксерокс не только открыл огромное количество возможностей для тиражирования зинов, но и положил начало экспериментам с изобразительностью. С этого момента в зинах тексты и изображения наслаиваются друг на друга, образуя мешанину из интервью с местными музыкальными группами, обзоров на альбомы и концерты, новостей, отзывов читателей и броских, аляповатых коллажей. Спектр тем, которые затрагивались в таких изданиях, был максимально широк: рассуждения о бытии панка, политике и массовой культуре, моде, кулинарии и прочем. Демонстративно дискомфортная, некоммерционализируемая эстетика зинов позволила фанатам панк-музыки визуально дистанцироваться от стерильного мира массовой культуры и глянцевой полиграфии, что несомненно соотносилось с протестным кодом самого сообщества.

Панк-зиноделы стремились к вовлечению аудитории и аккумулированию ее энергии. Они призывали откликаться на текущие выпуски, издавать и распространять собственные зины, а также демонстрировали максимальную открытость любым мнениям. Распространение таких изданий осуществлялась по почте и через «дистро» — точки продажи в музыкальных магазинах и на концертах, в числе прочего торговавшие мерчем и кассетами.

С тех пор производство зинов распространилось далеко за пределы субкультурных сообществ. Сегодня издатели, художники и энтузиасты организуют ярмарки и выставки зинов, появляются все новые и новые микроиздательства и даже журналы с ревью на зины. Они становятся частью глобальной культуры, процветающей параллельно рынку мейнстрима.

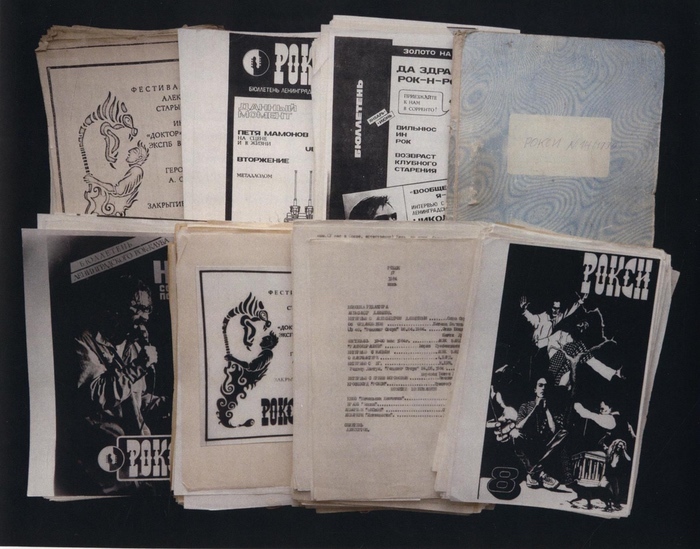

Зин и самиздат — родственники по духу

Нельзя утверждать, что в советском и постсоветском пространстве зин заменил самиздат как радикально новая форма. Оба феномена возникли и развивались в схожих обстоятельствах отчужденности автора от производственных ресурсов и публичности. Сопоставляя панк-зин и рок-самиздат одного периода (например, рок-издание «Ухо», которое выходило в Москве в 1982–1983 годах, или ленинградское «Рокси», просуществовавшее с 1977 по 1990 год), мы заметим схожие стремление к визуальной эклектике, содержание и характерную кустарность. Однако жизнь самиздата ограничивалась действующим законодательством, низким уровнем технической базы и слабым потенциалом к вовлечению новых людей в коллективную деятельность. Поэтому большинство изданий выходило скромным тиражом до тридцати экземпляров и циркулировало в основном среди «своих».

Можно считать, что в 90-е годы стали выходить визуально близкие западным фэн-публикациям издания вроде Kiss Revenge (Новосибирск, 1993), «Подробности взрыва» (Москва, 1993) и Pentagramm (Казань, 1992). В 2000-е продолжается активный выпуск образцовых андеграундных панк-зинов Rod-Svart Punk (Пермь), «Мы всё еще там?» (город Окуловка, Новгородская область), Xerotica (Минск, Беларусь) и многих других.

Зин с картинками

Феномен зина развивается в России на благодатной почве, вспаханной рокерами прошлых десятилетий. Он отмечает собой новую веху, обусловленную скорее не бесконечными ограничениями, а безграничными возможностями. Примерно с 2010-х годов зиноделие осваивают авторы, работающие с визуальностью: графические дизайнеры, иллюстраторы и художники. Зин постепенно становится альтернативным способом для искусства достигать зрителя, не дожидаясь (или не ожидая в принципе) признания со стороны художественных институций. К удобной и не затратной в производстве форме обращаются преподаватели и студенты художественных вузов и школ, где практика создания малотиражных изданий входит в учебный процесс.

Возможность путешествовать и посещать ярмарки зинов дала творческому человеку представление о разнообразии произведений и вновь открыла горизонты для экспериментов. Художница и преподаватель курсов авторской книги Елена Холкина делится воспоминаниями: «В 2013 году в Латвии во время прохождения курса по созданию фотокниг в International Summer School of Photography я впервые начала знакомиться с зинами и фотокнигами. Затем, после посещения букмаркета на фотоярмарке Unseen в Амстердаме и ярмарки Paris Photo, собрала портфолио, куда вошли зин с моими фотографиями и пара сделанных мной книг. С этим портфолио я смогла поступить в Институт проблем современного искусства Иосифа Бакштейна. Это и мое имя в шорт-листе премии Unseen ощущалось как прорыв в моей фотографической практике. В целом я разделяла и продолжаю разделять зин и книгу как форматы. Зин — как более свободная, легкая и интуитивная форма, книга как многослойный проект, сложносочиненная форма».

Зины приживаются в художественной среде и сегодня создаются как произведения тиражного искусства, что сближает их с печатной графикой и отпечатанной фотографией. Вопреки идеалам первопроходцев, зин помещают в систему ценностей, в которой превалируют эксклюзивность, уникальность, сложность и утонченность. Кажется, будто арт-зин не предназначен широкой аудитории.

Наблюдая за процессом адаптации зина к нуждам художественной среды, можно вспомнить статью критика Люси Липпард «Демонстративное потребление: новые книги художников»[2], где автор делится наблюдениями за жизнью изданий художников начиная с 1960-х годов. Липпард указывает на ловушку, в которой оказались подобные произведения. С одной стороны, они могут восприниматься как очередной пример эскапизма и элитизма, с другой — отражают растущую необходимость прямого обмена и коммуникации с аудиторией. Вслед за Липпард я тоже думаю, что современным авторам необходимо избегать опасных сближений как с тривиальным продуктом мейнстрима, так и с зачастую сложным для понимания концептуальным искусством.

Сегодня формат зина и его потенциал нуждаются в переосмыслении. Попытки транслировать тонкие материи, усложнение производства, избегание прямой речи в издании приводят к тому, что легкая, летучая форма становится требовательной к зрителю и утяжеляет опыт знакомства как с произведением, так и с автором. Зины получаются лучше, когда автор не хватает звезд с неба. Сфокусированное наблюдение и интригующая визуализация способны заинтересовать, но именно доступная речь задает тон персонализированному обращению к читателю. Как ни парадоксально, но в культуре, построенной на человеческих отношениях, не хватает понятных зрителю процессов. И когда автор щедро делится обстоятельствами создания произведения и ходом своей мысли, вновь возникает забытое понимание того, как начинается творчество — часто со случайности, простой затеи или искреннего желания поделиться опытом.

Где живет зин?

Автономность автора при создании зина не отменяет необходимость в инфраструктуре, которая позволяла бы находить своего читателя. Сейчас зины можно встретить в книжных магазинах (например, в Москве это «Книжный в клубе» и «Граунд зин магазин», в Санкт-Петербурге — «Порядок слов», «ФотоДепартамент»), в дистро (Soyapress) и на зин-маркетплейсе в телеграм-канале «дзинь».

Благодаря энтузиастам независимого издательского дела, в разных городах России проводятся зин-фестивали и выставки. Амбассадорами зин-культуры можно считать платформу NIZINA — совместный проект художниц Кристины Шкилёвой и Кристины Сергеевой. С 2022 года NIZINA проводит одноименный фестиваль-ярмарку, а в своих телеграм- и ютуб-каналах публикует видеозаписи лекций, встреч с художниками и обзоры новинок изданий. По словам Кристины Сергеевой, ориентируясь на международный опыт, NIZINA ставит перед собой задачу «собрать всех в одном месте и посмотреть, как поживает печатная культура в России, про что говорят авторы, как они делают зины, и понять, актуальна ли вне нашего сообщества (сообщества издателей зинов. — Артгид) печатная форма».

Помимо NIZINA в 2023 году прошли фестивали «Жердёла» в Ростове-на-Дону (куратор — Валерия Круглова), «Зин-Зин!» в Хабаровске (организаторы — Виктор Степанцов и Дарья Пянзина), «Разворот» в Воронеже (самоорганизация «ФотоСинтез») и многие другие. Организаторы этих событий зачастую находятся в плотном контакте друг с другом и взаимно делятся опытом.

Сохранить нельзя упустить

Но цикл жизни зина не долог — он существует, пока есть в доступе и его можно полистать. Поэтому малотиражное издание имеет ограниченный запас прочности и требует сохранения. В мировой практике давно осознали значимость зинов и как свидетельств времени, и как самодостаточных художественных произведений: своими коллекциями обладают библиотека галереи Тейт, Asia Art Archive, библиотека Томаса Дж. Уотсона при Музее Метрополитен и многие другие культурные институции.

Для сотрудников библиотеки Музея «Гараж» в 2019 году решение собирать коллекцию зинов стало более чем органичным. В архиве музея хранится самиздат художников-нонконформистов, а с 2017-го музей инициировал проект «В единственном экземпляре», в рамках которого создаются книги художника. Таким образом, в музее складывается собрание произведений, позволяющее ретроспективно рассмотреть особенности феномена художественного издания. Сегодня в библиотеке музея насчитывается более 1500 зинов, изданных с 1990-х годов по настоящее время. Познакомимся с некоторыми недавними изданиями.

Зины издательства Plateau Togliatti

Основанное в 1997 году художником Александром Верёвкиным, издательство только с 2018 года выпустило 131 произведение художников и поэтов. В 2022-м вышли два зина авторов, знаковых для российской художественной культуры, — зин Авдея Тер-Оганьяна и «Дочери огня» Александра Бренера и Барбары Шурц.

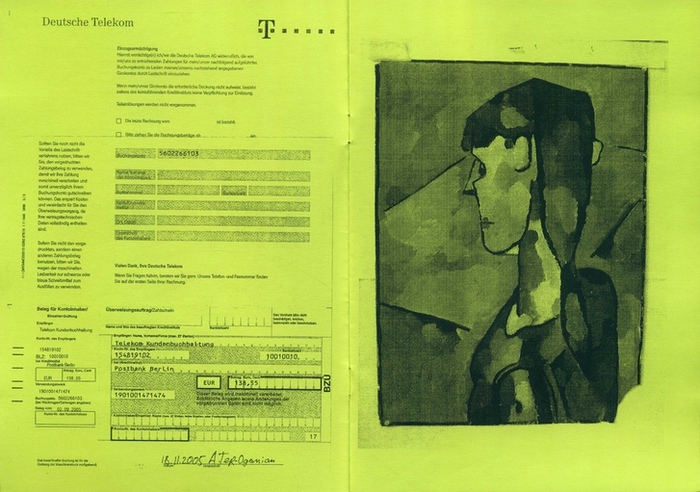

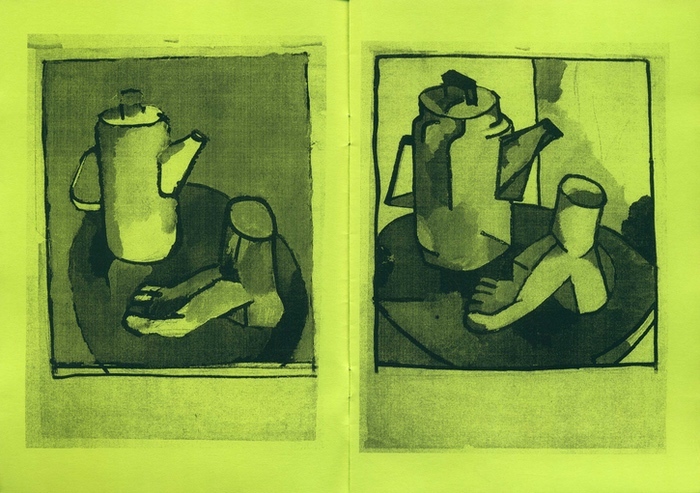

Верёвкин рассказывал, что снимки 2008 года цветных гуашей Тер-Оганьяна — единственное, что осталось у художника от самих работ, разошедшихся по разным коллекциям. Изображения плохого качества не напечатаешь в альбоме, но в формате зина эти «картинки» обрели вторую жизнь. К тому же где как не в самодельных изданиях место «самодельному» модернизму художника.

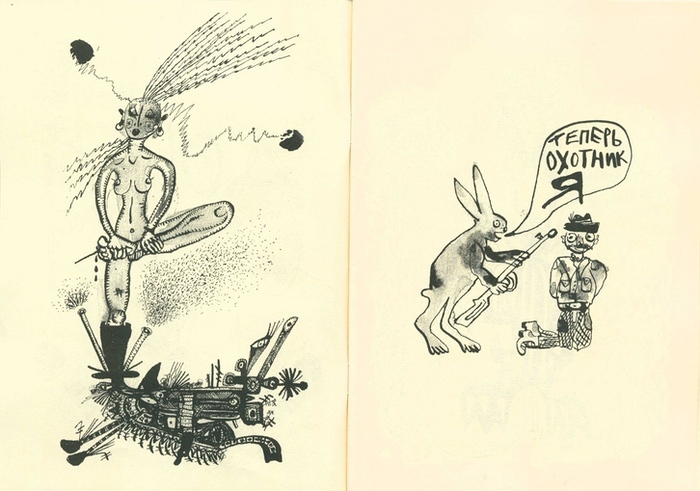

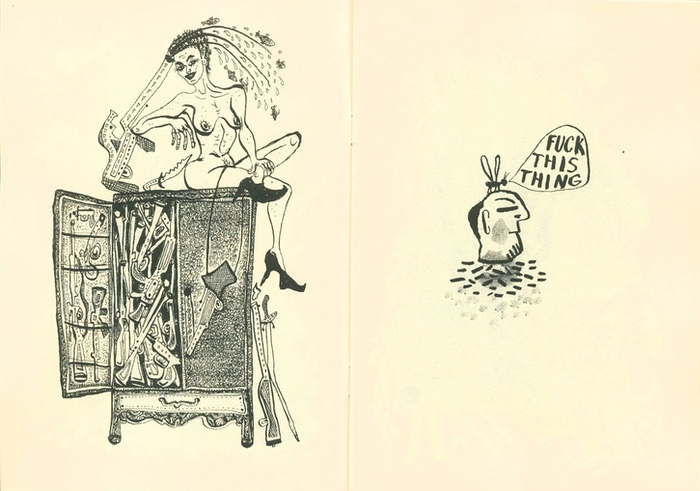

Бренер, Шурц и Верёвкин сотрудничают в сфере издания зинов с 2020 года. Совместно они выпустили 11 ризографических изданий с графическими работами дуэта. Также для Plateau Togliatti Александр Бренер сформулировал «52 причины, по которым необходимы зины» и как убежденный самиздатчик в своем интервью говорит: «Самиздат — это радость, приключение, праздник. А все настоящие праздники — вне закона. Они тайные и волшебные. Так что самиздат для меня — это магическая процедура вроде уличного поедания ворованных фруктов, а вовсе не производство литературного продукта». Зин Барбары Шурц и Александра Бренера — вульгарная и опасная для своего времени графика в духе провокативных и «скоморошных» акций художника.

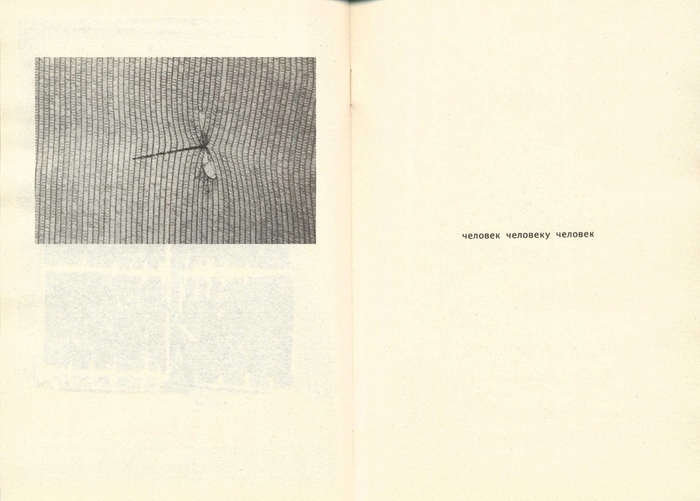

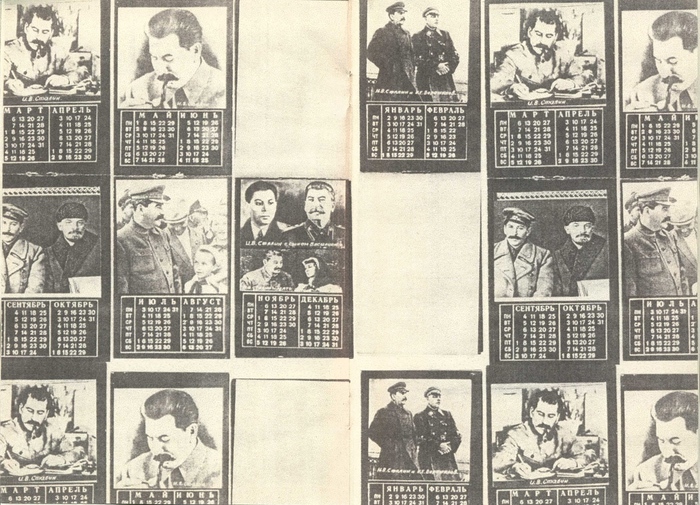

Ася Бобрицкая. Zietgeist (2022)

«Zietgeist — немецкое слово, означающее дух времени», — этой фразой начинается мрачный зин Аси Бобрицкой. Он состоит из серии черно-белых фотографий и легко считываемых знаков и отражает личное восприятие катастрофы: белый шум на экранах старых телевизоров, занавешенные черным или заклеенные темным полиэтиленом окна, провалы подворотен, календари с Лениным и Сталиным.

Печать водными чернилами и высокая контрастность придает образам резкую графичность. Их последовательность то и дело прерывают фразы-возгласы, сбивающие размеренный темп просмотра. Тревожное состояние неопределенности неизбежно подводит к размышлениям о будущем: во что переродится жизнь и какой она будет? Несмотря на густоту мрака, зин завершен жизнеутверждающим лозунгом: «совершенная любовь изгоняет страх».

Наталья Орешкина. Пушистые (2023)

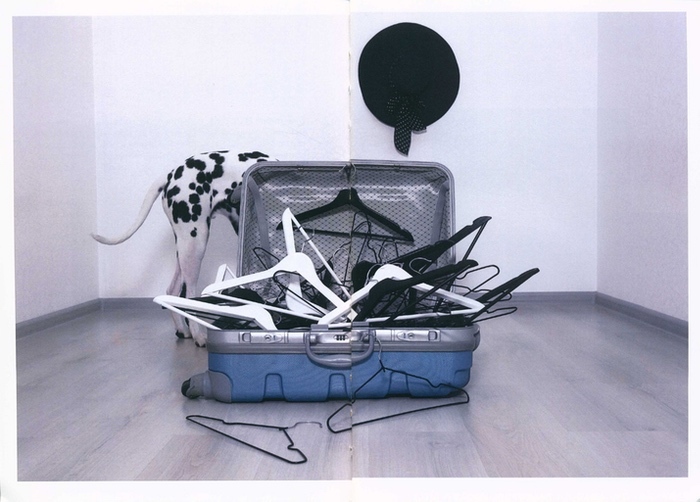

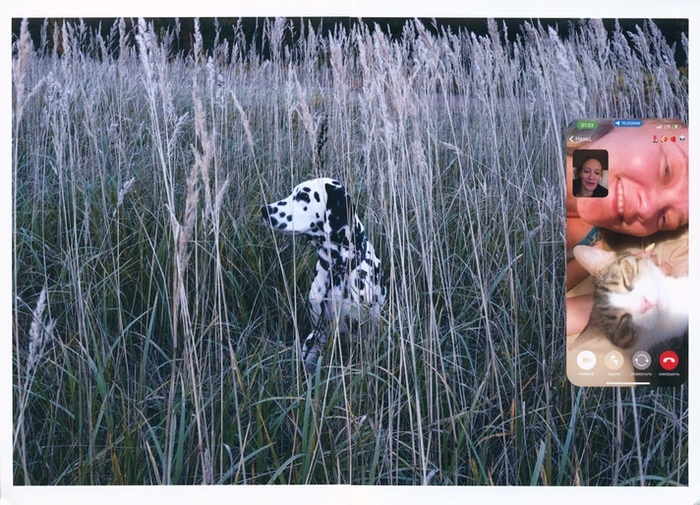

Зин запечатлел сложный период в истории семьи художницы. Ненависть, обида и злоба — Орешкина делится эмоциями, вызванными внезапным расставанием с дочерью в сентябре 2022 года. Справиться с ними ей помогают «два пушистых антидепрессанта» — далматин Лютик и кошка Лилит: Орешкина заботится о них до того момента, пока они не воссоединяются с ее дочерью — хозяйкой животных. Милые снимки животных — уличные, домашние, постановочные — сопровождаются скриншотами семейных созвонов. Отраженные в зине бытовое смирение с обстоятельствами жизни и горечь дистанции знакомы многим людям, разделенным с близкими расстоянием.

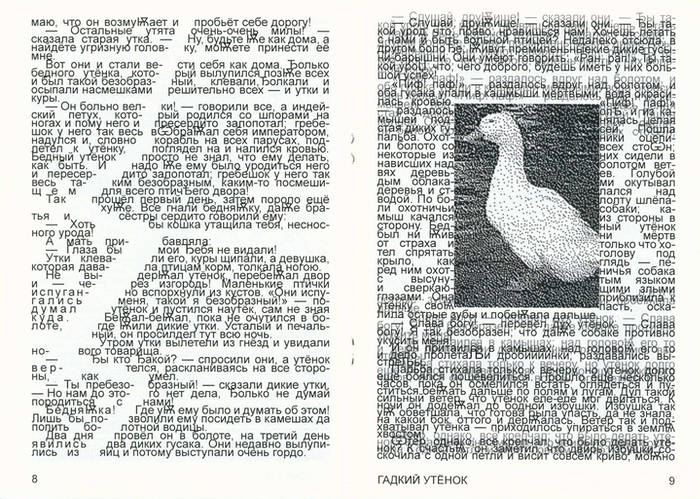

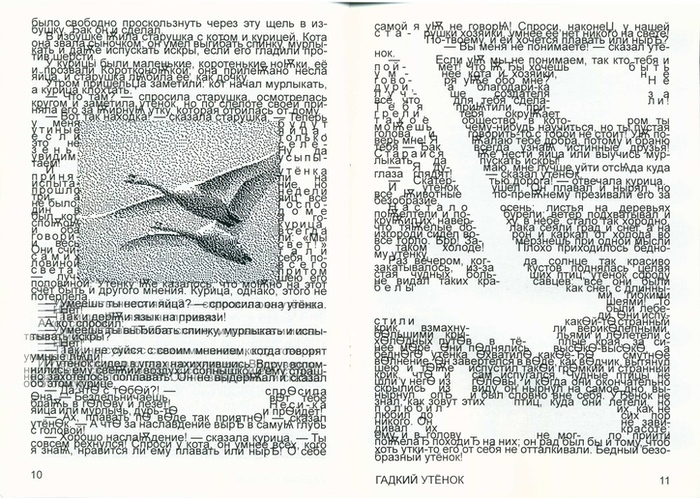

Аня Панкратова. Гадкий утенок (2023)

«Будучи дислексиком, я стремилась передать ощущение собственной дислексии», — пишет Панкратова во вступительном слове. Текст известной сказки графически переработан художницей и отражает особенности процесса чтения, которые она наблюдает. Выпадающие части слов, слипающиеся строки и мутирующие буквы — с каждым разворотом воспринимать его становится все труднее и в конце концов почти невозможно. Через опыт дискомфортного чтения зин дает представление о трудностях, с которыми сталкиваются люди с дислексией. А на сайте, запущенном художницей одновременно с зином, перечислены часто встречающиеся нарушения письма и чтения и демонстрируется их проявление.

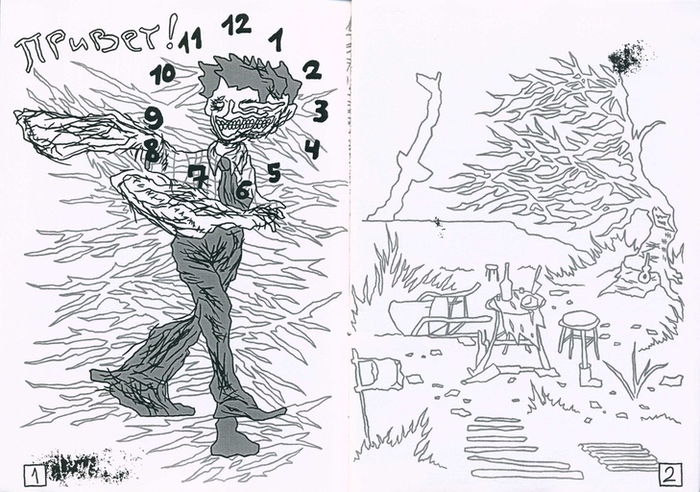

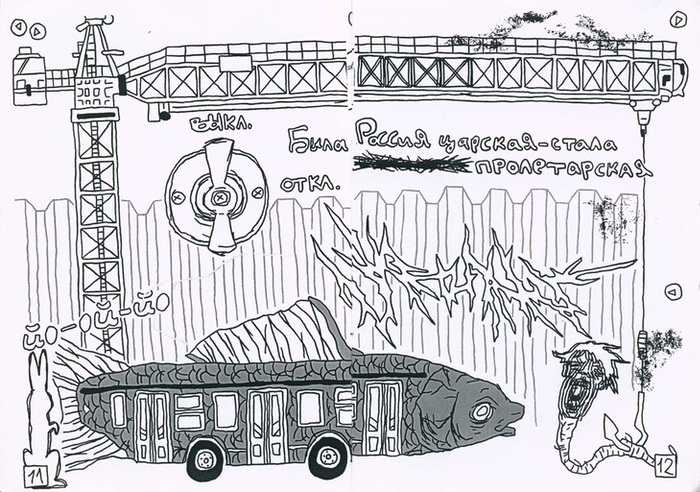

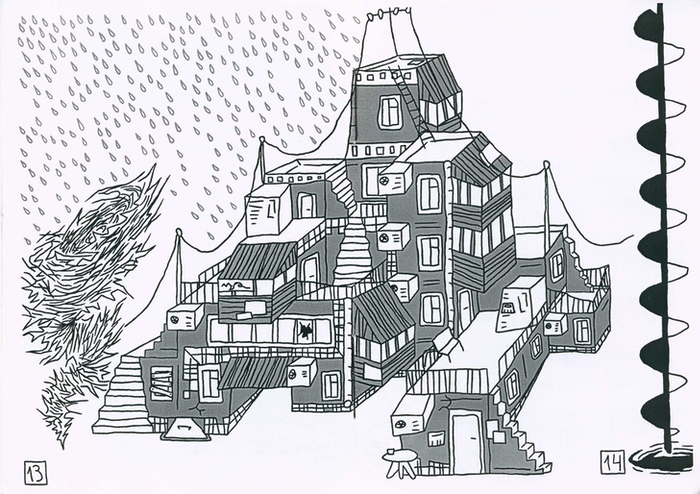

Ефим Бобылев. Вакханальный (2023)

Графический зин в духе острых карикатур. Гипертрофированные персонажи, узнаваемые архетипы, совмещенные с цитатами из фильмов, песен и романов, воспринимаются как ребусы на злобу дня и очерчивают зловещий медиаландшафт. Автор вдохновляется графикой в стилях панк и металл и сшивает черной ниткой микрокосм, полный кричащей хтони и психоделики.

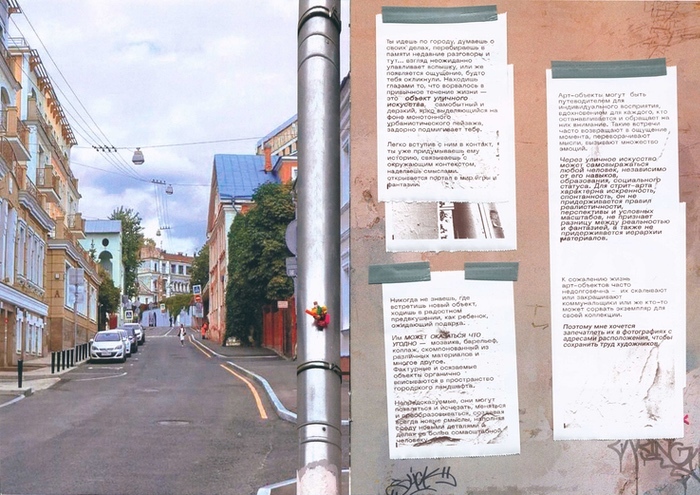

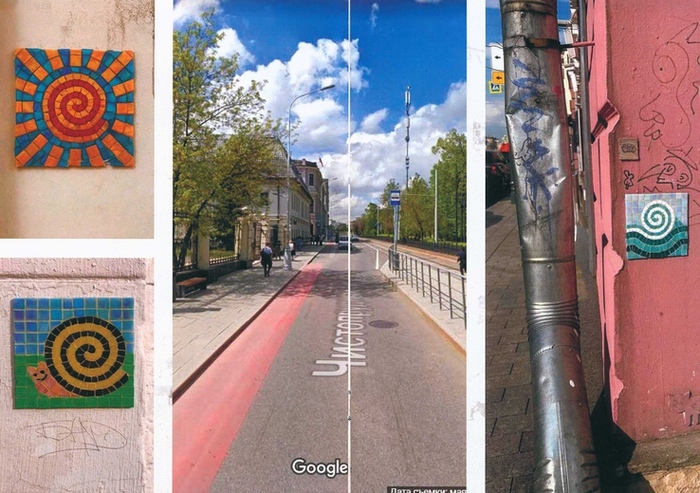

Walls_and_walks (2023)

Издание формата А5 состоит из трех брошюр, которые скреплены резинками и помещены в обложку из двух картонных листов. Внутри — коллажи из снимков улиц и вклеек термопечатных изображений и текстов. В крайне хрупком издании хранится еще более недолговечное искусство — уличное.

Создательница зина и одноименного телеграм-канала фотографирует и ведет архивацию объектов искусства, размещенных в городской среде. Оставаясь анонимной и используя снимки из гугл-карт, она сопровождает нас по улицам города и обращает внимание на незаметные вкрапления — мозаики, барельефы, коллажи. «К сожалению, жизнь арт-объектов часто недолговечна — их скалывают или закрашивают коммунальщики, или же кто-то может сорвать экземпляр для своей коллекции. Поэтому мне хочется запечатлеть их в фотографии с адресами расположения, чтобы сохранить труд художников», — пишет она во вступлении.

Непозволительное обобщение

Зин-направление в современной визуальной культуре не гомогенно. Из приведенных примеров видно, что зин представляет собой связующий элемент в горизонтальных сообществах. Но, на мой взгляд, зин во всем его разнообразии стоит воспринимать и как форму-уравнитель: здесь не существует иерархий экспертности и медиумов (будь то комикс, фотография или поэзия). Восприятие этой малой и емкой печатной формы прочно связано с тем, насколько четко сформулирована мысль и насколько изобретательно преподнесено наблюдение. Наполнение зина зависит исключительно от желания его создателя и не приемлет оценку своей значимости — сегодня мы можем увидеть зины о мотоциклах, о смешных или трагичных случаях из жизни, о путешествиях и о кулинарии. К такому многообразию привело то, что на протяжении ХХ века издатели-любители упражняли мускул собственной самодостаточности и тем самым поддерживали естественный процесс демократизации книжного и журнального производства.