Александр Лаврентьев. Алексей Ган

В своей книге, посвященной Алексею Гану (1887–1942), Александр Лаврентьев стремится охватить все ипостаси этого деятеля советского авангарда. Ган отличался завидной разносторонностью: редактор и издатель журнала «Кино-фот», автор манифестов и брошюр, типограф, художник-полиграфист, архитектор, близкий к кинематографическим кругам. С любезного разрешения издательства «Ад Маргинем Пресс» публикуем главу книги, рассказывающую о Гане как о «режиссере массового действа».

Фрагмент спектакля Николая Евреинова «Взятие Зимнего дворца» на площади Урицкого (сегодня Дворцовая) в Петрограде. 7 ноября 1920. Источник: theatremuseum.ru

Фрагмент спектакля Николая Евреинова «Взятие Зимнего дворца» на площади Урицкого (сегодня Дворцовая) в Петрограде. 7 ноября 1920. Источник: theatremuseum.ru

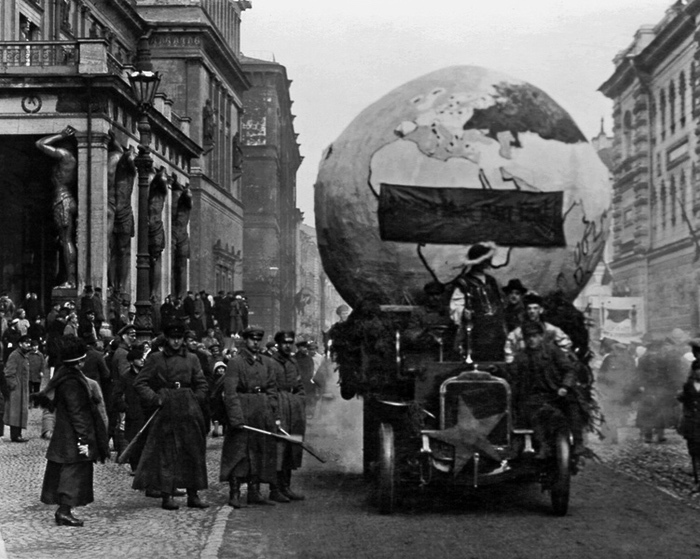

В кинохронике первых революционных лет часто можно встретить сцены революционных праздников и шествий. На грузовиках проезжают актеры, изображающие буржуев и пролетариев. В Петрограде перед Зимним дворцом в годовщину революции разыгрывается спектакль «Свержение самодержавия», в 1920 году у здания Биржи осуществлен не менее грандиозный проект «К мировой коммуне». При помощи пантомимы из тысяч участников изображается война, Временное правительство и взятие Зимнего. Частью праздника или демонстрации могли стать и исторические пантомимы на тему, например, восстания Спартака.

Все эти представления были частью политической пропаганды, они разыгрывались по определенным правилам и законам. Подобные массовые праздники, шествия были известны еще со времен Французской революции. Но в проектах Гана и его коллег по группе «Массовое действо» была и своя специфика.

Массовое действо бурно расцвело в первые послереволюционные годы, вызвав к жизни многочисленные теории нового пролетарского зрелища и повлияв на творческие поиски режиссеров-новаторов Всеволода Мейерхольда, Сергея Эйзенштейна и других.

Массовое действо со всеми его специфическими формами было детищем «митингового» периода времен Гражданской войны.

Варвара Степанова записала однажды в конце 1920-х годов разговор Маяковского с лефовцами о демонстрации. Смысл разговора сводился к тому, что эту форму нельзя эксплуатировать бесконечно, притупляется ее действенный смысл: сегодня идут на демонстрацию, завтра возьмут винтовки, чтобы защищать свою страну.

Разработкой проблем массовых действ занималась в театральном отделе Наркомпроса специальная секция массовых представлений и зрелищ. Проекты и описания подобных праздников публиковались в «Вестнике театра». Судя по описаниям, масштаб событий должен был включать в празднование все городские районы, все территории, временные подмостки на площадях, раешники, цирковые представления. Цель — вовлечение «в действенную сущность широких народных масс, не равнодушных и безучастных зрителей <…> а живую толпу <…> Эта толпа живо реагирует на все то, что предлагают ей программы праздников: она сама становится и участницей, и зрительницей. Не ограничиваясь устройством зрелищ-спектаклей, представлений, концертов и пр., ТЕО в своем проекте предлагает обратить внимание и на организацию игр, участниками коих должны явиться народные массы»[1].

«Наконец, прекрасным приемом для вовлечения широких масс зрителей к непосредственному участию в празднике может служить организация хороводов и плясок. Причем и эти развлечения могут носить чисто политический характер»[2].

Через год группа была по настоянию конструктивистов переименована в секцию «Массовое действо». Члены секции составили программу проекта праздника к 1 мая 1920 года. Масштабы и задачи театрализованного представления расширялись.

«До революции искусство театра было сковано капиталистической эксплуатацией, — говорилось в воззвании. — Теперь оно вступает на путь свободного развития. Всегда, когда народ сбрасывал с себя цепи рабства, он обращал свои взоры и на театр. Как самое могучее средство борьбы за освобождение масс, театр в такие моменты стремился выйти из душных зданий на улицу и принимал формы, которые мы теперь называем массовым представлением. <…> Форма массового театра не придуманная форма, а органическая потребность, лежащая глубоко в сознании масс. Об этом свидетельствуют библейские празднества, западноевропейские карнавалы, народные хороводы и игры, празднества Великой французской революции, многочисленные шествия ликующей толпы. Только благодаря гнету правящих каст эта потребность не могла проявиться в тех грандиозных формах, которые возможны в условиях освобожденной рабочим классом жизни. Пролетариат, идущий во главе современного освободительного движения, призван найти эти формы в соответствии его исторической жизни.

Вопрос о создании массового театра может быть разрешен только самими массами в процессе коллективного творчества и в товарищеском сотрудничестве лиц и коллективов»[3].

Коллективизм должен был стать основной движущей силой нового пролетарского театра. Театра не столько зрелищ, сколько театра образцов поведения и трудовых движений.

В том же номере еженедельника Ган выступил со статьей «Массовое действо», где писал:

«“Массовое действо” — не вымысел и не фантазия, а прямая и органическая необходимость, вытекающая из самого существа коммунизма <…>

Нет прямого скачка от капитализма к коммунизму: есть долгий, тяжелый и упорный путь грубого социализма, в горниле которого рождается, зреет и созревает коммунизм <…>

В переходное время нам надлежит облегчать трудовые массовые процессы искусственным действием (театральностью)…»[4]

Здесь Ган практически солидарен с Гастевым и идеей обучения трудовым навыкам через эстетически осмысленные и механически выверенные движения. Массовое действо как форма профобучения. Массовое действо — новая форма и зрелища, и режиссуры. Его функция — не столько развлекательная, сколько объединяющая, пропагандистская, обучающая.

Ган составил «Опытный план для массового сценария “Первое мая”». Это не был план первомайского празднества в конкретном городе или деревне, а типовой сценарий.

Провозгласив, что «Первое мая» — массовое действо пролетарской культуры, Ган изложил общую схему своего замысла. Он предложил на фоне истории трех Интернационалов «предметно изобразить великие завоевания Октябрьской революции, советский строй и инсценировать в грандиозном масштабе формы нарождающегося коммунизма <…>

Грядущий коммунистический город и деревня-коммуна — вот декоративный фон, на котором трудящиеся массы разыграют наше чаяние нового общественного строя».

Одно из принципиальных положений плана Гана — «никаких искусственных украшений, кроме красных флагов». Второе: «в сценарии не должны использоваться мифы, иносказания, исторические аллегории. То есть никакой “Греции” или угнетенных рабов из Древнего Рима. Только современный злободневный материал.

В городах и деревнях устраиваются витрины агитации и просвещения, демонстрируются фильмы, выделяются площади науки, улицы просвещения и истории борьбы рабочего класса, поле Интернационала. Утром по разработанному плану начинается движение автомобилей, мотоциклов и красных кавалеристов.

Красноармейцы, рабочие в “костюмах труда”, люди в национальных костюмах и др. выстраиваются в колонны и шествуют через площадь Географии (где установлен грандиозный глобус, на котором показано, как разгорается мировая революция), улицы агитации и Сатиры РОСТА, мимо витрин “Просвещения”, на поле Интернационала»[5].

Ган считал, что профессиональный театр должен уступить место массовому действу. Однако внедрявшиеся с осени 1920 года Мейерхольдом идеи «театрального Октября» и особенно реализация этих идей в спектакле «Зори» заставили его пересмотреть свои взгляды. 29 ноября 1920 года на беседе о «Зорях» Ган говорил, что «борьба, которую [он] до сих пор вел против профессионального театра вообще, в настоящее время должна несколько видоизмениться, так как возникновение нового театра РСФСР вносит существенное изменение в его концепцию театра как храмового капища. Оказывается, есть возможность уйти из этого капища, сговориться с актерами, воспламенить их революционным энтузиазмом и повести борьбу внутри самого театра по пути к настоящему зрелищу. Для этого спектакля не хватает лишь зрителя, который бы должным образом коллективно и организованно принял участие в таком действе. На воспитание и организацию такого зрителя и должны быть теперь направлены все наши усилия»[6].

Конструктивисты на первых порах считали, что конструктивизм принципиально идет на смену старым видам творчества. В приведенном выше фрагменте Ган признает, что, оказывается, можно перестроить театр изнутри и внести в него элементы нового художественного мышления — того самого «интеллектуального производства», о котором речь пойдет чуть ниже.

Какую-то часть этих идей Ган сумел привить молодым художникам из мастерской Родченко во ВХУТЕМАСе, ставшим позже его последователями. В 1921 году он консультировал два конкурсных оформительских проекта — оформление колонны ВХУТЕМАСа к выборам в Моссовет и оформление майских праздников.

Общую идеологическую концепцию оформления колонны студентов ВХУТЕМАСа по случаю выборов в Моссовет задал Ган. Проект в общих чертах разрабатывали четверо: Ган, Родченко, сестры Чичаговы. Ган и Родченко предложили темы лозунгов о выборах, производственном искусстве, конструкции, фактуре.

Второй проект — оформление Красной площади к 1 Мая (по заданию отдела художественного образования Наркомпроса). В конкурсе участвовали и студенты Родченко, который предоставил им для работы свою мастерскую в помещении музейного бюро и материалы.

Г. Чичагова вспоминала: «Трибуну перед кремлевской стеной было предложено оформить [Григорию] Миллеру, и он справился хорошо с этой архитектурной задачей. Стены Кремля, выходящие на площадь, решили оформлять живописно, и сюда были вынесены основные лозунги к 1 Мая. Это сделали Чичаговы, Ольга и Галина, и [Лидия] Санина. В двух местах на площади надо было спроектировать еще 2 трибуны. За одну трибуну взялся Виктор Шестаков, за другую же Бирюков.

<…> Виктору Шестакову досталось Лобное место, которое он должен был использовать как фундамент для трибуны. Она была спроектирована довольно легкая по форме и предназначалась для одного оратора. К возвышению площадки вела лестница.

<…> Мы с сестрой и художницей Саниной работали над оформлением кремлевской стены. Хотелось, чтобы и материал, лозунговый и живописный, был бы развернут конструктивно на стенах. Окончательный проект мы выполнили на загрунтованной фанере клеевыми красками. Стены были разборные и состояли из 4 частей. Весь проект оформления Красной площади был составлен из многих частей»[7].

Макеты были выполнены в одном масштабе. Авторы старались по возможности сделать проект единым, стыкующимся по стилевому, цветовому и фактурному решениям. Родченко, хотя и не принимал прямого участия в его разработке, старался помогать как можно тактичнее и незаметнее. Проект выполнялся к тому же в его мастерской, где были расставлены и развешаны работы 1920-х годов в живописи, графике, архитектурные проекты. Судя по этим работам Родченко и учебным заданиям по живописи во ВХУТЕМАСе, плоскость с возможностями ее окраски и фактурной обработки воспринималась как естественный и основной элемент композиции. В то же время проект оформления Красной площади уже вырывался из сложившейся на факультете живописной системы, выходил из плоскости холста. Это была модель реальной ситуации, но еще целиком основанная на проектно-живописных средствах, подобно оформлению Н. Альтмана Дворцовой площади в Петрограде в 1918 году, оформлению площадей Москвы к революционным праздникам в 1918–1919 годах.

В агитационно-массовом искусстве впервые были применены мотивы абстрактно-геометрического искусства в качестве форм полезных и понятных изделий: арок, трибун, киосков, мачт и т. д. На выразительную и необычную конструкцию буквально «навешивали» необходимые агитационные атрибуты: флаги, лозунги, плакаты. В подобных проектах накапливался опыт коллективной работы (как мы это видели в проектах Гана со студентами) и поиска принципиальных структурообразующих идей. Складывалась адекватная текущему моменту тематика.

В эти годы в связи с нехваткой в репертуаре театров пьес революционного содержания («Мистерия-Буфф» Маяковского или «Зори» были единичными примерами) возникало предложение о переделке оперетт классического репертуара, например «Прекрасной Елены» Оффенбаха или даже оперы «Жизнь за царя», которую некий «Н.Ф.», автор заметки в «Вестнике театра», предлагал Маяковскому осовременить в связи с боями с белополяками в 1920 году[8].

В этой обстановке у Гана и возникла идея написать свою революционную пьесу «Мы». Ее текст так и не обнаружили. Был лишь список действующих лиц, продиктованный Ганом Родченко. На основании этого списка и сделал свои проекты костюмов художник. Причем характер персонажей, «героев» продолжает традицию «чистых» и «нечистых», представителей старого и нового общества, заложенную еще в «Мистерии-Буфф» Маяковского. У Гана это — «Городовой», «Обыватель, «Купец», «Офицер», «Шансонетка» как представители старого и «Рабочий», «Крестьянин», «Матрос», «Цирковой» (то есть акробат) как представители нового. Есть и совсем фантастические персонажи, похожие на марсиан, но неизвестно, кого они представляют.

14 ноября 1920 года Степанова записала в дневнике:

«Заявился сегодня к нам Ган и предложил Анти [домашнее прозвище Родченко. — А.Л.] поставить его пьесу в театре бывшем Зон [на месте нынешнего Концертного зала имени П.И. Чайковского на площади Маяковского. — А. Л.]. Анти с видимым удовольствием взялся за дело и уже возится, хотя Ган только что ушел и уже второй час ночи <…>

У Гана состязание будет с Мейерхольдом, и ему хочется в грязь лицом не ударить <…>

Я, по правде сказать, несколько не доверяю Гану — действительно ли ему удастся поставить пьесу, и почему он не дает ее прочесть!»[9]

Костюмы Родченко выполнены в духе костюмов-плакатов, коробов из жестких, негнущихся плоскостей, подчеркнуто геометризованных, внутри которых должен был находиться человек. Подобные костюмы-скафандры позже появились в постановках Баухауса в 1924 году — у Оскара Шлеммера в его «Балете триад».

Судя по записке Родченко (в те годы горожане часто общались при помощи записок, которые оставляли друг другу, если никого не было дома, так как телефонная связь была не везде, а на почту рассчитывать особо не приходилось), дела в постановке пьесы зашли довольно далеко. Ган начинал переговоры по поводу осуществления постановки:

«Тов. Родченко.

Товарищ Неуронов командируется к тебе для переговоров об эскизах к “Мы”. Удобнее было бы, чтобы в пятницу или в четверг я и все участвующие смогли бы осмотреть их.

Кроме того, чтобы тебе скорее приступить к макету — тебе передают и размеры сцены II-го РСФСР. С тов. Приветом Алексей Ган

22/II 1921».

То, что текста пьесы никто не видел, никого не смущало, и прежде всего самого автора — Алексея Гана. Еще в заметке про пролетарский театр 1918 года он говорил о том, что «пролетарский театр сам создает свой репертуар. В пролетарском театре не место беллетристу». Вполне возможно, Ган рассчитывал на то, что пьеса должна родиться в процессе постановки. По рецептам «массового действа» сами участники — актеры, художники, режиссер и его помощники — должны были породить содержание и последовательность действий, опираясь на некоторые общие принципы коллективного действия, типажи героев, их маски.

Примечания

- ^ Проект первомайских торжеств // Вестник театра. 1919. №19. С. 5–6.

- ^ Проект празднования 1 Мая // Вестник театра. 1919. №22. С. 3.

- ^ Воззвание Секции массовых представлений и зрелищ ТЕО Наркомпроса // Вестник театра. 1920. №50. С. 2.

- ^ Ган А.М. Наша борьба // Вестник театра. 1920. №67. С. 1–2.

- ^ Ган А.М. Массовое действо//Вестник театра. 1920. №67. С. 14–15.

- ^ Ган А.М. Наша борьба // Вестник театра. 1920. №76–77. С. 6.

- ^ Чичагова Г.Д. Годы ВХУТЕМАСа. 1965: Машинопись. —Архив А. Родченко и В. Степановой. Частично эти воспоминания опубликованы в изд.: Родченко А.М. А.М. Родченко: Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / сост. А. Родченко. М.: Советский художник, 1980. С. 136–144.

- ^ Февральский А.В. Записки ровесника века. М.: Советский писатель, 1976. С. 76.

- ^ Степанова В.Ф. Человек не может жить без чуда. М.: Сфера, 1994. С. 147.