Дидро и призрак Федорова-Давыдова

Словом «салон» сегодня обозначают искусство, рассчитанное на непритязательные вкусы платежеспособной публики. Но салонное искусство не всегда было антиподом всего по-настоящему подлинного и современного. Публичный показ достижений художников Королевской Академии живописи и скульптуры во Франции XVII века стал одной из первых ступеней к сложению современной системы искусства и так называемой выставочной репрезентации. Важнейшим следствием Салонов (получивших свое название по месту проведения — Квадратному салону Лувра) было появление института критики, а писавший обзоры парижских выставок философ эпохи Просвещения Дени Дидро привнес в рассказ об экспозиции субъективное измерение, сделав критику художественной — и в смысле предмета анализа, и в плане языка повествования. Именно Салонам, рассмотренным через призму личности Дидро, посвящена выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина (куратор — Анна Сулимова, при участии руководителя Центра по изучению XVIII века Института всеобщей истории РАН Сергея Карпа и специалистов отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Екатерины Дерябиной и Анны Виленской). Посетившая ее Юлия Тихомирова размышляет о том, чему современные кураторы, музеологи и художники могли бы поучиться у мастеров шпалерной развески, как экспозиционная специфика Салонов определила модус восприятия Дидро, заодно повлияв на его образный язык, и почему сегодня музеология должна обратиться к XVII и XVIII векам.

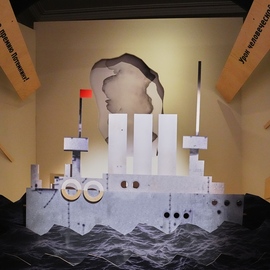

Фрагмент экспозиции выставки «“Салоны” Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва, 2023. Courtesy музей

Фрагмент экспозиции выставки «“Салоны” Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва, 2023. Courtesy музей

Формула вежливого обращения перед критическим отзывом на доклад коллеги звучит так: «Вы подняли очень важную тему и продемонстрировали уникальный материал, который наверняка вызовет дискуссию, но…» Что ж, сказав эту ритуальную фразу создателям выставки «“Салоны” Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века» в ГМИИ, мы даже не слукавим. Действительно, тема Салонов, да и вообще рефлексия экспозиционной практики в России практически не разработана, все крупные музеологические проекты последнего десятилетия проходили под знаком «авангардной музеологии», то есть осмысляли отечественные практики первой четверти XX века или вовсе, отталкиваясь от них, были решены в духе парафикции (например, «Московские дневники» Центра экспериментальной музеологии).

Анна Сулимова в своем кураторском тексте акцентирует внимание на освоении нового пространства — экспозиционной практики XVIII века. Сделанную ей совместно с коллегами выставку и правда можно считать попыткой синтеза традиционного музейного и образного разговора о феномене. С одной стороны, экспозиция рассказывает о Салоне как об историческом прецеденте, социальном феномене и ряде выставок, проходивших с первой четверти XVIII века до начала века XIX. Здесь без сюрпризов: на стенах портреты причастных к Салону особ, гравюры, изображающие Лувр и Пале-Рояль, в витринах — теоретические труды по изящным искусствам, посреди зала огромная карта Парижа XVIII века… Все сделано для того, чтобы представить зрителю контекст, в котором существовали художники и критик, о которых речь пойдет далее.

С другой стороны, параллельно этой историко-социальной ветви развивается интересный визуальный ряд, осмысляющий Салон в духе формализма. Для этого кураторы обращаются к шпалерной развеске и мотиву «картина в картине». Шпалерная развеска решительно меняет восприятие экспозиции. Более того, она представляет абсолютно иной, нежели у современного любителя живописи, модус восприятия искусства — ансамблевое видение. Сегодня глаз зрителя — это луч прожектора, направленный на произведение, которому современный музей дает воздух, пространство и право на одиночество. Во времена Салонов такое восприятие было если не невозможным, то затруднительным. Замкнутости и акценту на единичности современной музейной экспозиции противостоит активная разомкнутость и разговорчивость шпалерной развески XVII–XVIII веков.

Историю Салона кураторы складывают из работ живописного поджанра — «кабинет любителя искусства». В эксперименте участвуют «Семья бюргеров в мастерской художника» Гиллиса Ван Тильборха Младшего, «Кабинет И.И. Шувалова» Андрея Зяблова по несохранившемуся оригиналу Федора Рокотова, «Картинная галерея» неизвестного фламандского мастера первой трети XVIII века и офорт Пьера Александра Авелина по картине «Вывеска лавки Жерсена» Антуана Ватто. Все эти произведения, по мысли куратора, представляют собой иллюстрацию к генезису Салона. На них изображены развески картин, то есть картины в картине. Проблема лишь в том, что изображенное не является репрезентацией публичной выставки под эгидой Академии, о которой рассказывается параллельно. Все, что объединяет «кабинеты», — шпалерная развеска. Следовательно, именно до этого экспозиционного хода кураторы редуцируют Салон.

Примечательно, что практически все представленные в этой части экспозиции «кабинеты любителей искусства» раскрывают возможности шпалерной развески. Например, гармонично выглядит «руинный фриз» из работ Маньяско в кабинете Шувалова, а изображение Вавилонской башни, благодаря раскадровке шпалерной режиссуры, соседствует с руинами в картинной галерее неизвестного фламандского художника (там же, в левой части композиции, пять портретов демонстративно отворачиваются друг от друга, будто бы мы застали их после перепалки) — экспозиционное решение создает драматургию камерной выставки картин внутри картины.

Рождение тотальной инсталляции из духа Салона

Пространство музея или галереи располагает к активному взаимодействию произведений друг с другом, их беседам, конфронтациям, перекличкам. И художники порой создавали картины именно с расчетом на шпалерную развеску. Наиболее виртуозным примером такого расчета можно считать «Кабинет Ротари» в Петергофе, о котором Михаил Алленов писал: «[Пьетро Ротари] использует модную в середине века “шпалерную” развеску как своего рода “кинематографическую раскадровку” различных душевных движений, олицетворяемых псевдопортретными полуфигурами и головками миловидных юных существ прекрасного пола. Картины Ротари в петергофском Кабинете мод и граций суть мозаика дискретных фрагментов некоторых психологических спектаклей со своей интригой»[1]. Художник выступает как автор художественного ансамбля, создавая для обособленных и самостоятельных произведений пространство столь органичного и продуктивного взаимодействия, что они представляются зрителю как вовлекающее в себя целостное высказывание.

Этот подход, включающий в себя прежде всего производство пространства, близок как художникам, создающим сегодня тотальные инсталляции, так и музеологам[2]. Идея, восходящая к фламандцам эпохи барокко, попадает в Россию при помощи Рокотова в XVIII столетии, выходит в трехмерное пространство у Ротари, а в начале XX века реализуется в музеологии Алексея Федорова-Давыдова, который также не мыслил изолированно ни каждую конкретную картину, ни искусство в целом. Согласно его видению, экспозиции должны быть ориентированы на тотальное восприятие того или иного периода истории — это впечатление должно создаваться при помощи «всей материи» (так он обобщал предметы искусства и не-искусства) в диалоге[3]. Экстраполируя современные понятия на XX век, можно сказать, что Федоров-Давыдов был не только первым советским куратором, но и автором первых тотальных инсталляций: он работал с «готовыми» произведениями, создавая пространство, которое преодолевало их замкнутость на себе и включало в себя зрителя. Именно последний являлся «замковым камнем» всей инсталляции. Безусловно, у подходов Федорова-Давыдова и авторов современных тотальных инсталляций есть различия, но ансамблевое восприятие и творческая выверенность диалога между произведениями (материями) сближает столь разные эпохи.

Это теоретическое отступление было необходимо, чтобы кратко очертить возможные пути развития темы шпалерной режиссуры и экспозиционной практики XVIII века. Но что же происходит на «Салонах» в Пушкинском? Ознакомившись с двумя путями развития «салонной» темы, мы выходим в центр первого зала и натыкаемся на внушительную фальшстену, украшенную фотообоями — гравюрами Пьетро Антонио Мартини с видами выставок в Квадратном салоне Лувра 1785 и 1787 годов. Мало того, что бисерные и скрупулезно выполненные гравюры-документации попросту не выдерживают увеличения до таких размеров — поверх них еще и повешены картины в тяжелых золоченых рамах. Из-за этого возникают визуальные казусы: тонкие, пусть и увеличенные в размерах, гравюры оказываются придавленными, например, «Отдыхом на пути в Египет» Жана Ресту. Имплицитная рифма — репродукции гравюр с изображением шпалерной развески рядом со шпалерой XVIII века «Изгнание торгующих из храма» и напротив реальной шпалерной развески — сама по себе могла бы стать серьезным или ироничным высказыванием о взаимодействии материала и пространства, о вкусах аристократии и третьего сословия в разные эпохи, но неловкость в реализации и необозначенность этой темы в текстах говорят скорее о случайности ее появления, нежели о кураторском остроумии.

Еще один кураторский текст знакомит нас с фигурой таписьера, художника-оформителя, отвечавшего за шпалерную режиссуру Салонов. И в экспозиции кураторы акцентируют внимание на иерархии: специфика шпалерной развески сводится к постулированию иерархии жанров: историческая живопись наверху, ниже — пейзажи, бытовой жанр, портреты, натюрморты. И это было бы неплохо — можно же удовлетвориться и ликбезом, повосхищаться знаточеством, — не покажи кураторы в самом начале на примере живописцев XVII–XVIII веков творческие пути работы со шпалерной развеской и ее потенциал.

«Квартирный вопрос» для Дени Дидро

Выставка тем временем напоминает: речь идет не просто о Салонах, а о «Салонах», какими их увидел именно Дидро. Так что следующий зал посвящен реконструкции «воображаемого кабинета» философа. Обещание воображаемого, конечно, стимулирует фантазию и заставляет мечтать о ловком осмыслении темы кабинета любителя искусства или, быть может, о пародийной инсталляции про жизнь знатока. И вот мы видим стол в стиле Людовика XV (заметим: работа XIX века — и в этом логика сухой реконструкции), кресло времен Дидро, витрину с рукописным журналом «Литературная корреспонденция», где публиковались «Салоны» и письма Дидро — и все это снова на фоне фотообоев, в которые теперь превращена карта Парижа из первого зала. Представить Дени Дидро в подобном антураже кажется парадоксальным ходом, жестом скорее художника, чем куратора. И может, если бы команда выставки пригласила, к примеру, Ирину Корину в качестве сценографа экспозиции, это воспринималось бы как живительный гротеск и остранение, которые, возможно, и привели бы к большей эмоциональной включенности в материал — как самих кураторов, так и зрителей.

Вторая часть «воображаемого кабинета» включает в себя любимые книги Дидро и картины, о которых он упоминал, описывая свою комнату. На их описании я остановлюсь подробнее. Вот слова Дидро о том, как менялись произведения в его кабинете, взятые прямо из выставочной экспликации: «Исчезли два эстампа! Несчастная “Эсфирь” изгнана “Стариком” Рубенса, а манну, падавшую с неба, развеяла “Буря” Верне»[4]. Авторы выставка увидели здесь сухой факт: были у Дидро такие-то картины, он их любил, хотя любил он, конечно, много всякого, потому камерная экспозиция и менялась; впрочем, мог и разлюбить, что и произошло с Грезом… Но абсолютно упустили из виду сам модус его мышления, выраженный в выборе слов. Произведения искусства у Дидро не пассивны, на них не воздействует некая внешняя сила, они сами вступают друг с другом в органическое взаимодействие, динамика смены экспозиции продиктована энергией самих работ. Манну небесную может развеять лишь Буря, а человеческие существа спорят друг с другом. Выходит, что даже в такой мелочи, как описание изменений собственного кабинета, проявляется особенность восприятия критиком искусства: он крайне свободно обходится с границами холста. Статика произведения искусства для него иллюзорна. Их изолированность — ложь.

Интересна еще одна имплицитная рифма — кабинет Дидро напоминает об открывающей выставку череде картин интерьерного жанра, уже упоминавшихся «кабинетах любителей искусства». Этот поджанр был особенно популярен во Фландрии XVII века, там же появился и его «манифест» — «Апеллес пишет портрет Кампаспы» Виллема ван Хахта (1630). Манифестом эту работу можно считать потому, что все изображенные на ней, включая легендарных персонажей, «пришли» из разных картин. Апеллес сошел с картины Рубенса «Персей освобождает Андромеду», а Кампаспа — слегка переработанная ван Хахтом Мария также с рубенсовского полотна «Христос в доме Марфы и Марии». Кабинеты искусства и присущая им шпалерная специфика стимулируют воображение и оживляют искусство в буквальном смысле. И не удивительно, что именно в этом жанре впервые появляется мотив «оживших произведений искусства»[5]. Поэтому очень жаль, что сама по себе тонкая и точная идея представить кабинет Дидро не раскрыта кураторами до конца. В идеальном мире такая перекличка с началом выставки могла бы привести к сопоставлению Салона и Кабинета в мире критика, рассказу о его собственной роли «куратора» камерной экспозиции и значении кабинета как пространства диалога, размыкающего границы произведений…

Но на выставке в Пушкинском на этих аспектах акцент не ставится, зато «воображаемый» (в чем заключается работа воображения, все еще неясно) кабинет Дидро фланкируют «расстрельные списки» — перечень приговоров художникам, написанных остро и язвительно, таких, которые, как отмечено в одном из обзоров выставки, «могут быть легко напечатаны в любом медиа»[6]. Что ж, действительно, нечто вроде «Валад — ничтожество, Алле — убог, Милле — нуль» с поправкой на имена наших современников могут написать и авторы телеграм-каналов. Но неужели в этом и заключена истинная как современность, так и своевременность Дидро? Разве его безапелляционные высказывания столь хороши, а суждения вкуса столь безупречны, что мы должны лишь восхититься и согласиться?

Дальше выставка редуцируется до демонстрации работ художников Салонов с комментариями Дидро. Вот, например, картина с отцом-паралитиком и его семейством кисти Греза и восторженный отзыв Дидро, выведенный золочеными буквами. Вопрос лишь в том, можем ли мы сегодня столь высоко ставить дидактику Греза, равно как и качество его живописи, жанр которой можно обозначит жаргонизмом «пожалейка»? Но создатели выставки не спорят с Дидро, скорее постулируют: Дидро рассуждал так, вот вам картина, сравниваем, делаем выводы самостоятельно.

Дух выставки — историзм. Тем не менее скрупулезное реконструкторское мышление из-за своей близорукости упускает самое важное и в Дидро, и в Салонах. И к финальным залам это становится очевидно: при всем желании собрать мелочи, имеющие отношение к теме (памятные медали, рукописи, ранние издания), допущена принципиальная ошибка: комментарии Дидро относятся не к этим картинам. Грез изолированный, выставленный в рассчитанной на концентрированное внимание современной развеске, не тождественен Грезу времен Салонов, выставленному в ансамбле шпалерной развески.

Сам Дидро прекрасно это осознавал: наиболее показателен здесь посвященный Юберу Роберу фрагмент из «Салона 1767 года», в котором критик буквально говорит, что работа на мольберте живописца, с одной стороны, и внутри Салона, с другой, — разные работы. «Я удалил бы из Салона те картины, которые потом увидел висящими в одиночку, а до того, кажется, слишком бранил»[7]. Именно размышляя о Робере, Дидро предпринимает попытку умозрительного кураторства: «Руин этих очень много, и я решил вставить их все в одну раму, которая скрасила бы однообразие описаний; решил предположить, что они существуют в какой-нибудь стране…»[8] Дидро мыслит творчески, объединяя множество произведений в единое пространство, создавая среду для их взаимодействия, и именно на основе впечатления от этого воображаемого сосуществования делает выводы о сущности той или иной работы. Весьма вероятно, что идею «соединить под одной рамой» разные картины ему подсказала специфика шпалерной экспозиции. Причем, описывая подобную развеску, Дидро ввергает читателя в делирий, когда уже никто не может сказать наверняка, какого размера произведение, яркий ли у него колорит, соразмерны ли части его композиции целому — все мерцает, переливается, меняется. Мерцание множественности, перетекание, неустойчивость характеристик — так Дидро воспринимал Салоны. И именно этого нет на выставке[9].

Можно поспорить: но ведь те картины, что составляли Салоны, которые видел Дидро, находятся в музеях по всему миру и невозможно собрать их на одной выставке. Так прекрасно, что невозможно, иначе сложно было бы побороть соблазн дословности! Почему бы не применить логику шпалерной экспозиции к произведениям разных эпох? Почему бы не инициировать диалог интернациональный, межмедиальный, сквозьвременной? Словосочетание «живые картины» примечательно тем, что относится как к жанру костюмированных портретов эпохи историзма, так и к оживленным, субъектным произведениям искусства во взаимодействии со зрителем или себе подобными. Выставка на историческую тему в любом случае будет про «живые картины» — вопрос только в том, как это словосочетание понимают и чувствуют кураторы.

Восемнадцатое брюмера Федорова-Давыдова

Как же так вышло, что принципиальное, сущностно значимое оказалось упущено, в отличие от медалей Академии, каталогов, многочисленных писем и прочих документов эпохи? В середине 1930-х Алексея Федорова-Давыдова, вскоре после сделанных им в Третьяковской галерее музеологических проектов, осудили за «вульгарную социологию». Не трудно согласиться с тем, что страсть куратора может очень легко перейти в скрупулезное и нерефлексивное реконструкторство, в логику историзма, в музей костюмированных восковых фигур. Музеология также способна утопить предмет искусства в сетях социальных отношений, ведь есть соблазн объяснить ими все — так легко отмахнуться от шпалерной развески тезисом о том, что она была нужна для демонстрации иерархии и в этом заключена вся ее суть. Но сам материал, если увидеть его, протестует против упрощений.

Музеология в Пушкинском музее уже проявлялась раньше неуверенными всполохами: на выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» рядом с произведениями были выставлены чеки об их покупке и каталоги. Ход в духе Федорова-Давыдова — но он вставил бы комментарий о капитализации искусства, о соотношении стоимости и цены. В современной экспозиции на месте дидактики сухая констатация факта. Но Федоров-Давыдов так и остался бы атавизмом коммунизма, мрачным духом дидактики на кафедре отечественного искусства МГУ, не мысли он тотально сложно, как художник, как диалектик. В чем выражается это мышление? В том, что частное наиболее полно раскрывается лишь в целом, но при этом целое не поглощает частное, стирая его специфику, — именно так можно вывести формулу идеальной экспозиции.

Частное, выраженное в представленных мелочах эпохи, не способно в своей сумме составить Zeitgeist — дух времени, то самое целое. Необходимо что-то еще, а именно — творческая мысль куратора, воля к обобщению и дистанцирование, при котором возможно увидеть принципиальное. Порой лишь еретичество по отношению к документальной правде времени открывает перспективу истины: так лучшими собеседниками Дидро становятся Ротари, Рокотов, Гранвиль, Федоров-Давыдов, Виллем ван Хахт, Шон Леви и Илья Кабаков. Иначе Дидро рискует оказаться тождественным телеграм-блогерам, а шпалерной развеске будет отведена лишь роль табличной демонстрации академической иерархии.

Примечания

- ^ Алленов М. Русское искусство XVIII — начала XX века (История русского искусства. Книга вторая). М.: Трилистник, 2000. С. 58.

- ^ Музеологией я считаю не только и не столько дисциплину, посвященную истории музея как института, сколько искусствоведческий подход, методологию, основывающуюся на внимании к взаимовлиянию произведения и пространства. Кроме того, музеология здесь — наука о репрезентации истории искусства в пространстве.

- ^ См.: Принципы строительства художественных музеев [1929] // Федоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. М.: Искусство, 1975. С. 103–125.

- ^ В этом отрывке точно можно идентифицировать следующие работы: «Эсфирь перед Артаксерксом» (1654–1655) Никола Пуссена и «Голова старика» Питера Пауля Рубенса (около 1612–1614) из собрания Государственного Эрмитажа, а также «Манна небесная» (1638–1639) Пуссена из коллекции Лувра.

- ^ Мотив «оживших произведений искусства» дошел до наших дней и лег в основу фильма «Ночь в музее» (2006).

- ^ Бессмертная М. Салон красоты // The Blueprint. 6 июня 2023. URL: https://theblueprint.ru/culture/art/didro.

- ^ Дидро Д. Салоны. Том 2. М.: Искусство, 1989. С. 128.

- ^ Там же. С. 127.

- ^ Примечательно, что из цитаты Дидро про Робера, представленной на выставке, предусмотрительно убрали эту неустойчивость, даже без указания на купюру. В оригинале: «В этой большой (или небольшой) картине Робера…»; в выставочной экспликации: «В этой большой картине Робера…». Эта неуверенность, заключенная в скобки, дарует субъектность картине, заставляет увидеть ее в состоянии парадоксальном, одновременно растущей и уменьшающейся, вгоняющей интерпретатора в ступор, живой, находящейся в становлении. В этом, как мне видится, и заключается специфика взгляда Дидро, то, чем он интересен сегодня: его сила в том, как легко и уверенно он размыкает границы произведений, как жаждет он заговорить с ними и подтолкнуть их к диалогу друг с другом, как он прислушивается и надеется услышать в них дыхание жизни. Так в детстве мы подносили раковину к уху и принимали за шум моря наше собственное сердце.