Выставки недели в Москве: выбор «Артгида». Апрель 2023

От Чехова и постимпрессионизма до Бродского и космического корабля. И всё это — на весенних выставках Москвы.

Поль Сезанн. Персики и груши. 1890–1894. Холст, масло. Фрагмент. Courtesy ГМИИ им. А.С. Пушкина

Поль Сезанн. Персики и груши. 1890–1894. Холст, масло. Фрагмент. Courtesy ГМИИ им. А.С. Пушкина

После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Новый проект ГМИИ им. А.С. Пушкина рассказывает о развитии западной живописи от импрессионизма 1860-х до формальных экспериментов начала XX века и одновременно позволяет проследить, как происходящие в искусстве Франции процессы отразились в творчестве русских художников. Экспозиция занимает три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и включает более 250 произведений из 18 музеев, среди которых, кроме Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа и Русского музея, присутствуют также Серпуховский, Чувашский, Вятский, Нижегородский, Елецкий, Орловский, Рязанский, Тульский, Омский музеи, музей Республики Татарстан и более пяти частных собраний.

Западные шедевры на выставке соседствуют с отечественными. Первый раздел предлагает посмотреть на место встречи западных и русских художников — Париж — глазами Камиля Писсарро и Константина Коровина, Луиджи Луара и Валентина Серова. Эксперименты с формальными элементами — линией и цветом, поверхностью, фактурой — также исследуются в соседстве авторов: Анри Матисса и Петра Кончаловского, Поля Гогена и Кузьмы Петрова-Водкина, Пабло Пикассо и Натальи Гончаровой с Александром Родченко. Проект показывает, как русские художники постепенно перестают подражать отдельным аспектам и техническим приемам западных коллег и начинают разрабатывать самостоятельные художественные течения — неопримитивизм и абстрактное искусство: последний раздел выставки представляет кубизм Пабло Пикассо в диалоге с импровизациями Василия Кандинского и лучистыми композициями Михаила Ларионова.

Вознесенский. ЕЩЁ

Центр Вознесенского

В одном из текстов Андрей Вознесенский признавался, что любит «порисовать словами, превратить словесную метафору в графически зримую». Визуальность для него была не менее важна, чем слова. И новый проект Центра Вознесенского предлагает представить поэта в образе художника поп-арта. В экспозиции показаны его визуальные работы. Например, «изопы» 1990-х годов — экспериментальные стихотворения, совмещающие слова и графику и противостоящие, по выражению самого Вознесенского, «эстрадной, чтецкой поэзии». Или рисунки, которые впоследствии стали иллюстрациями к его книгам. Кроме них, зритель впервые увидит документы из архива поэта и его жены Зои Богуславской, а также архитектурные проекты Вознесенского (он окончил Московский архитектурный институт): стелу «Дружба навеки», сделанную Зурабом Церетели, и публичную скульптуру «Россия Воскресе».

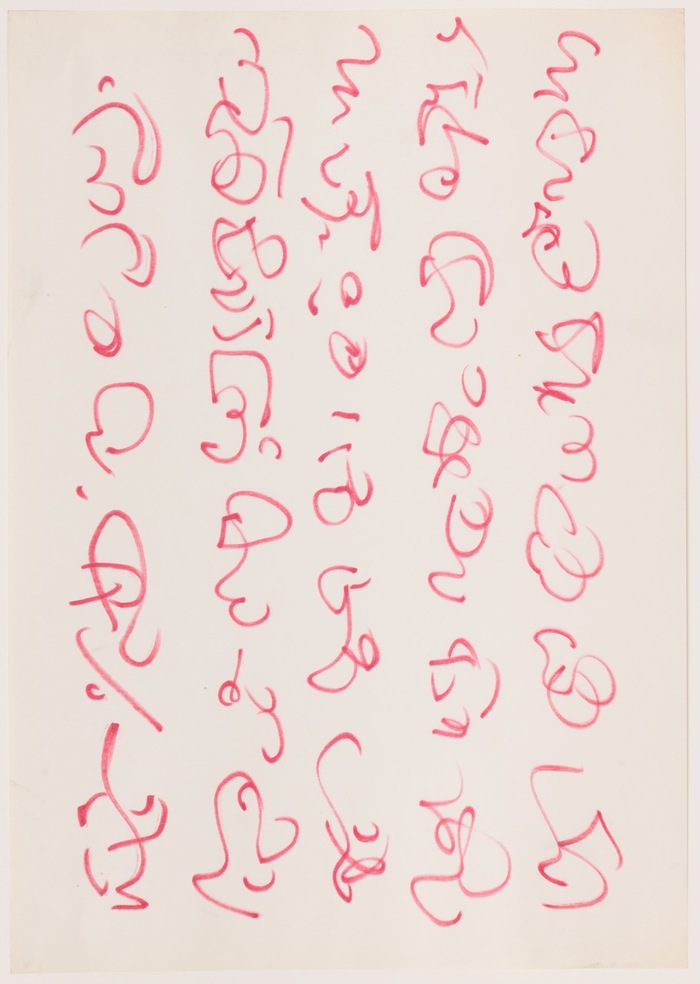

Евгений Михнов-Войтенко. О невыразимом

Галерея pop/off/art

Евгений Михнов-Войтенко — один из важнейших представителей советской нефигуративной живописи, однако меткая ассоциация «русский Джексон Поллок», закрепившаяся за художником, оставляет в тени некоторые направления, которые он последовательно разрабатывал. Выставка «О невыразимом» предлагает посмотреть на искусство автора с нового ракурса: вне привычных, вдохновленных западным искусством мотивов, а через параллели с каллиграфическим письмом Китая, Японии и исламского мира. Благодаря наследникам художника — Людмиле и Владимиру Хозиковым — в экспозиции впервые показаны некоторые произведения из циклов «Хоралы» и «Клинопись» (1960-е), «Квадраты» и «Каллиграфия» (1970–1980-е), а также вновь экспонируется работа из цикла «Скрижали» (1974), представленная на первой персональной выставке Михнова-Войтенко в ДК Дзержинского (1978). Контекст создания этих произведений раскрывают листы с арабскими, китайскими и японскими рукописями XIX–XX веков — источники интереса художника к экспериментам с каллиграфией.

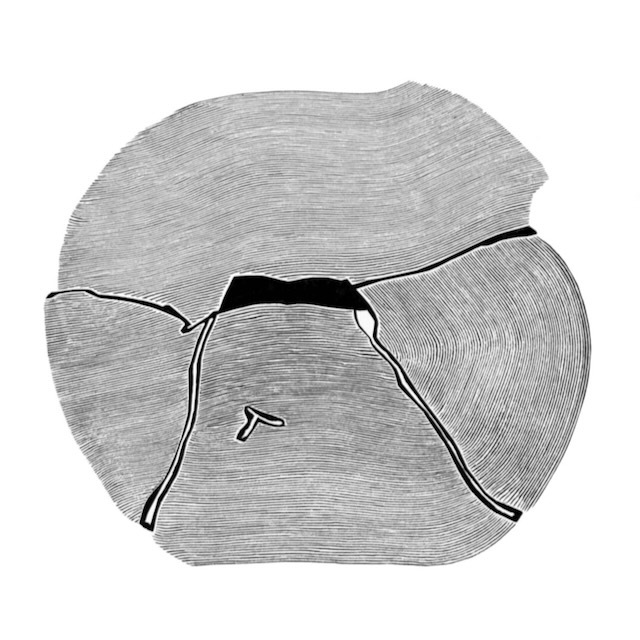

Венецианские строфы Иосифа Бродского в гравюрах Владимира Наседкина

AZ ART

Проект Владимира Наседкина «Иосиф Бродский. Венецианские строфы» был впервые показан в 2011 году в рамках 54-й Венецианской биеннале в библиотеке Ca Foscari. Предложение принять участие в выставке совпало с проживанием Наседкина в нью-йоркской квартире друга Иосифа Бродского — журналиста и фотографа Наталии Шарымовой. В этом контексте родилась идея «Книги художника», в основу которой легли «Венецианские строфы» поэта и шестнадцать гравюр-иллюстраций к ним.

На выставке в AZ представлен один из пятидесяти экземпляров книги, находящийся в коллекции Натальи Опалевой. В зале экспозиции звучит голос Иосифа Бродского, читающего свои стихи. Гравюры к ним размещены на стенах, а полные развороты книги представлены в отдельных витринах. Здесь можно найти отпечатанные на бумаге «карты» Венеции, для создания которых Владимир Наседкин использовал снимки проекта GoogleEarth. Эту же технологию применяет и Олег Лысцов, автор представленного на выставке фильма, воссоздавший в нем «Венецию Бродского» — взгляд сверху на остров Сан-Микеле, где похоронен поэт. В экспозиции также нашел свое место рабочий стол гравера, а короткометражный фильм Александра Долгина запечатлел кропотливую работу Владимира Наседкина над печатными формами для ксилографий.

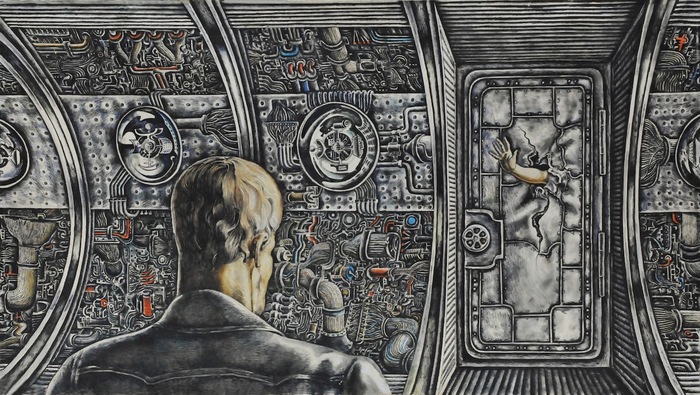

На пыльных тропинках далеких планет…

Государственный центральный музей кино

Несмотря на то что научная фантастика не была приоритетным жанром советской киноиндустрии, не получала больших бюджетов и внимания ЦК, — созданные в этом направлении фильмы оказали значительное влияние на историю мировой кинофантастики и заняли почетное место в золотом фонде кино. Феномену научной фантастики в кинематографе посвящен совместный проект Государственного музея кино и Музея Мирового океана. Выставка объединяет более 150 экспонатов: эскизы декораций, костюмов и грима, макеты космического корабля и роботов, раскадровки сцен, фотографии рабочего процесса и кадры из кинофильмов. Среди представленных картин — культовые «Солярис» (1972) Андрея Тарковского и «Кин-дза-дза» (1986) Георгия Данелии, дилогия Ричарда Викторова «Москва — Кассиопея» (1973–1974), а также «Большое космическое путешествие» (1974) Валентина Селиванова и «Гостья из будущего» (1984) Павла Арсенова. Музей Мирового океана представил эскизы Алексея Кожанова к блокбастеру «Прометей» (2012) режиссера Ридли Скотта. Чтобы добиться максимальной реалистичности, художник создает 3D-графику с помощью программы ZBrush, а затем использует технологию Diasec: фотоизображение «сращивается» с акриловым стеклом с помощью специального геля, обретая объем и глубину. Работы Кожанова дополняют более 30 образцов метеоритов из коллекции Музея Мирового океана.

«Художник должен быть свободен»: Чеховы-художники

Дом-музей А.П. Чехова

Выставка «Художник должен быть свободен» открывает малоизвестные стороны творчества, связанные с фамилией Антона Павловича Чехова, — а именно живопись нескольких поколений родственников знаменитого писателя. Портреты, пейзажи, наброски и эскизы Чеховых-художников расположились в интерьерах «Дома-комода», который в этом месяце открылся после двухлетней реставрации. Авторы произведений жили в этом доме вместе с писателем или были его частыми гостями. Двоюродный дед Антона Павловича, Василий Михайлович, писал иконы (икона его авторства открывает выставку), а младшая сестра Мария Павловна брала уроки у Валентина Серова и Константина Коровина, создавала портреты и пейзажи. Наиболее изученный Чехов-художник — старший брат писателя, Николай: среди прочих его работ на выставке представлена обложка сатирического журнала «Сверчок», с которым сотрудничали оба брата — один как автор, другой как иллюстратор. Младшее поколение семьи — племянник Сергей Михайлович и внучатый племянник Сергей Сергеевич Чеховы — представляют на выставке серию работ тушью.

Сергей Кузнецов. Архитектура мира

Новая Третьяковка

В новой графической серии художник и архитектор Сергей Кузнецов показывает увиденные в путешествиях здания и публичные пространства России и зарубежья — Москвы, Санкт-Петербурга, Рима, Флоренции, Дели и других городов. На выставке представлены зарисовки и случайного дома в Новосибирске, и купола Дома компании «Зингер», и венецианской церкви, и стамбульской мечети. Каждая работа — вольная интерпретация архитектурных творений, где точность изображения соседствует с авторским взглядом.

Произведения Кузнецова вписаны в архитектурную конструкцию, разработанную бюро Planet9. Она создает монтажный эффект: листы напоминают случайные снимки, вырванные из фотопленки. Но несмотря на масштаб работ и архитектурного оформления, выставка остается камерной — не в последнюю очередь за счет приглушенного света и выхваченных из темноты произведений. Камерность подчеркивается и музыкальным сопровождением, которое написал Андрей Антонец (OID). Его композиции отсылают к тем или иным городам, образы которых встречаются в работах Кузнецова.