Шенг Схейен: «Биография не имеет высокого статуса в академическом мире»

Шенг Схейен — специалист по русской культуре и истории ХХ века, составитель сборника писем Сергея Дягилева и автор его биографии. Новая книга Схейена «Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917–1935» посвящена русскому авангарду, который автор рассматривает как «менталитет, образ жизни, выражавшийся не только в творчестве художников, но и в каждой фибре их души, в их убеждениях и поведении». В беседе с «Артгидом» Шенг Схейен рассказал об утопиях русского авангарда, процессе работы над книгой и проблеме мифотворчества.

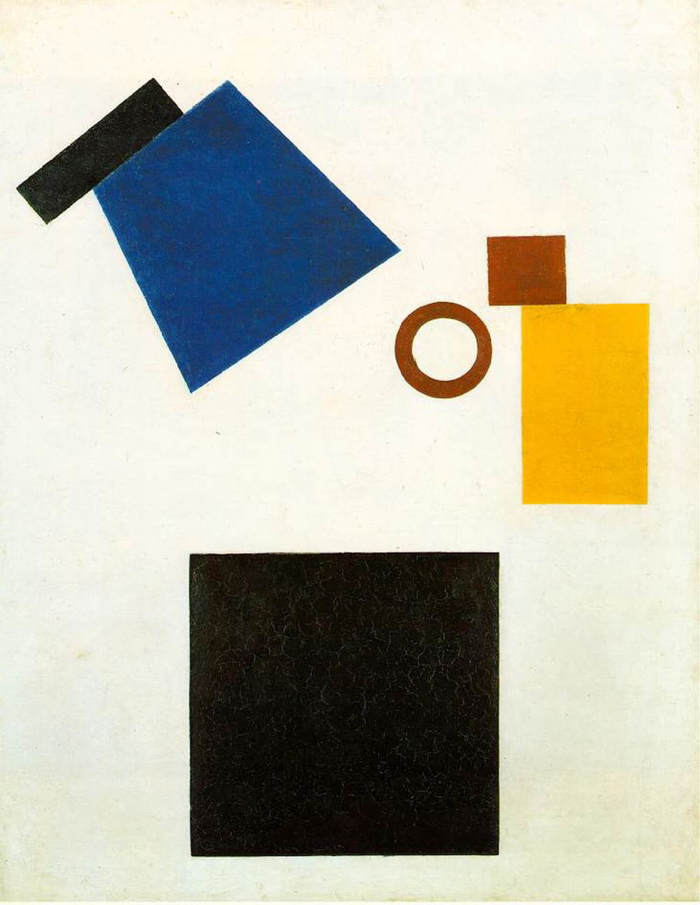

Казимир Малевич. Спортсмены. 1931. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Казимир Малевич. Спортсмены. 1931. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Татьяна Сохарева: Расскажите, пожалуйста, как сформировался круг ваших научных интересов. Правильно ли я понимаю, что вы филолог?

Шенг Схейен: Да, по образованию я такой довольно старомодный филолог. В студенческие годы я много читал и защитил научную работу о пьесах Михаила Булгакова. Правда, в тот период мир еще не до конца отошел от холодной войны, поэтому слависты в Нидерландах практически не говорили на русском языке — не с кем было, а учеба в основном строилась вокруг литературы. Я и сам знал наизусть несколько глав из «Евгения Онегина», но говорил с большим трудом. После университета я решил изучать искусствоведение, но вскоре бросил — причиной тому послужило знакомство с известным нидерландским искусствоведом Хенком ван Осом, бывшим директором Рейскмузеума. Он попросил меня помочь с организацией выставки Ильи Репина в музее Гронингер, и в результате я с головой ушел в подготовку этого проекта, а учебу забросил. Неожиданно для меня выставка получила огромный резонанс в Нидерландах, и я продолжил сотрудничать с этим музеем. Еще одним моим громким проектом тех лет стала выставка, посвященная Сергею Дягилеву — им я впервые заинтересовался, когда был подростком. Впоследствии именно этот проект перерос в биографию, которая не так давно была переведена на русский язык, и диссертацию. Так что сегодня я определяю себя скорее как историк культуры.

Т.С.: Я слышала, что вы открыли для себя Дягилева через музыку Игоря Стравинского. Правда ли это?

Ш.С.: О да, я с юности был страстно увлечен Стравинским, можно даже сказать, что был его фанатом. В особенности я любил архивные записи, которые тогда только начали появляться на дисках. Также я довольно много читал о его жизни и всегда поражался, почему Стравинский отводил Дягилеву такую важную роль в своей жизни. Тот даже не был художником, он был импресарио! Так Дягилев стал для меня загадкой, которую очень хотелось разгадать. Не просто же так он привлек Стравинского. Этот вопрос меня захватил, и я начал изучать биографию Дягилева — особенно мне запомнилась книга американского историка Линн Гарафолы о русском балете. Пожалуй, и моя выставка о Дягилеве тоже была попыткой понять его.

Т.С.: Когда вы впервые попали в Россию как ученый?

Ш.С.: Это произошло в 1990-е, когда я учился в университете. Ситуация в России после развала СССР, конечно, оставляла желать лучшего, но мне все равно безумно хотелось побывать здесь. Как я уже говорил, по-русски я изъяснялся с трудом, денег у меня не было, но я все равно старался периодически приезжать в Россию. В тот период я, разумеется, не считал себя специалистом по русской культуре — мои знания были довольно скромными, но думаю, российские ученые оценили искренний интерес. Я был более открытым, нежели мои старшие коллеги, мировоззрение которых сформировалось в годы холодной войны. В России на меня смотрели как на весьма любопытного персонажа, потому что я интересовался всем и сразу — меня уже тогда увлекали русский авангард, музыка, театр… Многие ученые, к которым я обращался, легко шли на контакт и были очень гостеприимны. Не знаю, может быть, дело в том, что я иностранец, но в любом случае могу сказать, что чувствовал себя в России как дома.

Т.С.: С чего началось ваше увлечение русским авангардом?

Ш.С.: Я родился в маленьком городе Маастрихте в совершенно обыкновенной рабочей семье. Моих родителей сложно назвать интеллектуалами — они не учились в университете и не водили меня в музеи. Источником информации об искусстве для меня служил небольшой магазинчик, в котором продавались книги, репродукции, плакаты. Я приходил туда, как в музей, и часами рассматривал репродукции импрессионистов, постимпрессионистов. В конце 1980-х годов в Нидерландах многие интересовались авангардом, но в обществе, в котором я рос, об абстрактном искусстве всегда говорили с презрением — мол, мой ребенок тоже так может нарисовать. Поэтому я решил, что раз скучные люди это не любят, значит, на самом деле это очень интересно. При этом я никогда не воспринимал авангард как провокацию. Я не понимал, почему люди считают это искусство возмутительным, непонятным, скандальным. Наоборот, оно казалось мне очень доступным и привлекательным. Я до сих пор говорю своим студентам: «Чтобы понять Малевича, не обязательно знать его теоретические труды». Буквально вчера я купил в магазине «Фаланстер» мемуары художницы Веры Пестель, которые раньше изучал в архивах. Она рассказывает, как впервые увидела супрематические работы Малевича и почувствовала, какое ощущение ясности, спокойствия и порядка от них исходит. Мне тоже кажется, что эти произведения помогают нам убежать от визуальной избыточности современного мира. Это почти что медитация. Поэтому я не очень люблю, когда специалисты говорят об этом искусстве как о чем-то очень сложном и недоступном.

Т.С.: Вы работали над книгой об авангардистах в Москве? На какие материалы вы опирались?

Ш.С.: Я начал работать над книгой в Нидерландах, но понимал, что без российских архивов мне не обойтись. Если в СССР ученые смогли приступить к изучению авангардного искусства в 1970–1980-е годы, то на Западе этот процесс начался значительно позже. В своей работе я ориентировался в первую очередь на биографические материалы. К сегодняшнему дню написано много научных трудов об авангарде, но практически во всех изданиях крайне мало рассказывается о жизни художников. Например, о Малевиче можно прочитать в двухтомнике, подготовленном Ириной Вакар. С Татлиным дела обстоят сложнее. Во многом это связано с тем, что сами авангардисты создали множество манифестов и теоретических текстов, и, конечно, ученых привлекает возможность поковыряться в этих теориях. Биография вообще не имеет высокого статуса в академическом мире. Я же хотел восполнить этот пробел. Тем более у меня уже был опыт работы с жанром биографии. Поэтому я смотрю на эту книгу с точки зрения личного интереса — в какой-то степени мне самому ее очень не хватало.

Т.С.: Довольно много произведений русского авангарда хранится в региональных музеях. Удалось ли вам их посетить?

Ш.С.: Я изучал региональные коллекции, но, конечно, видел не все. Я знаю, что в Хабаровске, например, есть прекрасный Машков, но это слишком далеко. Зато я был в Омске, Саратове, Казани, Ярославле и Ереване.

Т.С.: В книге вы вводите понятие авангардистского менталитета. Что вы вкладываете в него?

Ш.С.: Мне кажется, подход к искусству авангарда не должен быть чисто теоретическим. Даже Малевич — самый активный из теоретиков — говорил, что он создавал свои произведения, следуя за интуицией. Татлин вообще не был склонен к теоретизации, бо́льшую часть текстов о нем написал Николай Пунин. Поэтому я воспринимаю теорию как часть художественной продукции, создаваемой авангардистами, а не как инструкцию к пониманию их искусства. В процессе работы над книгой я много размышлял над вопросом, можно ли найти общую программу – то, что объединит всех авангардистов. Они ведь очень разные. Татлин и Малевич враждовали. Филонов вообще был отдельной фигурой, не вписывающейся ни в одно из направлений. Каждый существовал в своем мире. Но при этом было нечто, что их объединяло, — не просто же так мы до сих пор смотрим на них как на одну группу. Я решил, что это объединяющее начало можно назвать менталитетом. Объяснению его сути во многом и посвящена моя книга.

Т.С.: Почему вы решили посмотреть на авангард с точки зрения революционного движения? Это довольно спорная тема.

Ш.С.: Меня интересовал период, во время которого авангардисты занимали высокие должности в Наркомпросе. Об этом не очень много написано, хотя это поистине уникальный опыт — нигде и никогда художники такой величины не были так активно вовлечены в государственную деятельность. Я решил, что эта история может быть интересна не только любителям искусства, но и тем, кто больше увлекается историей.

Т.С.: Есть мнение, что сама революция была отчасти спровоцирована идеями, рожденными в художественной среде. Как вы относитесь к этой теории?

Ш.С.: Отчасти это правда. Не так-то просто понять, в какой момент политика влияла на авангард, а в какой — наоборот. Но мне кажется, в этом утверждении есть доля преувеличения. Это сегодня мы считаем авангардистов величайшими художниками своего времени, но на самом деле они не были настолько влиятельными. Во многом авангард маргинален — он шумный, отчасти даже скандальный, но вовсе не такой всеохватывающий, как нам кажется сейчас, когда работы авангардистов висят в лучших музеях мира.

Т.С.: Вы также пишите, что утопию авангардистов в России нельзя назвать политической. Почему?

Ш.С.: Есть разные виды утопий. Политический характер, как правило, носят те из них, что предлагают план переустройства общества. Авангардисты такими вещами мало интересовались. Малевичу было свойственно утопическое мышление, он много писал об изменениях глобального масштаба, но политического измерения в его рассуждениях не было. Наверняка найдутся те, кто скажет, что отсутствие политической позиции, это тоже позиция, но я не согласен с этим мнением. В основном авангардистов интересовали философские вопросы, иногда даже эзотерические, но политической программы у них не было.

Т.С.: Авангардисты были склонны к мифотворчеству. Удалось ли вам отделить правду от вымысла в ходе работы над книгой?

Ш.С.: Это действительно огромная проблема для исследователей. Мне тоже приходилось все время держать в голове тот факт, что каждая рассказанная художниками история может оказаться вымыслом или мистификацией. Иногда это очевидно, как в случае с Татлиным и его визитом к Пикассо. Иногда приходится подолгу сверять источники, чтобы докопаться до правды. В своей работе я старался найти такой подход к материалу, чтобы никого не разоблачать, но и не вводить в заблуждение.