Обожженные духом межвоенного Монпарнаса

Гиллель (Григорий) Казовский о художниках «Парижской школы» в изображении Алека Д. Эпштейна и немного о научной этике.

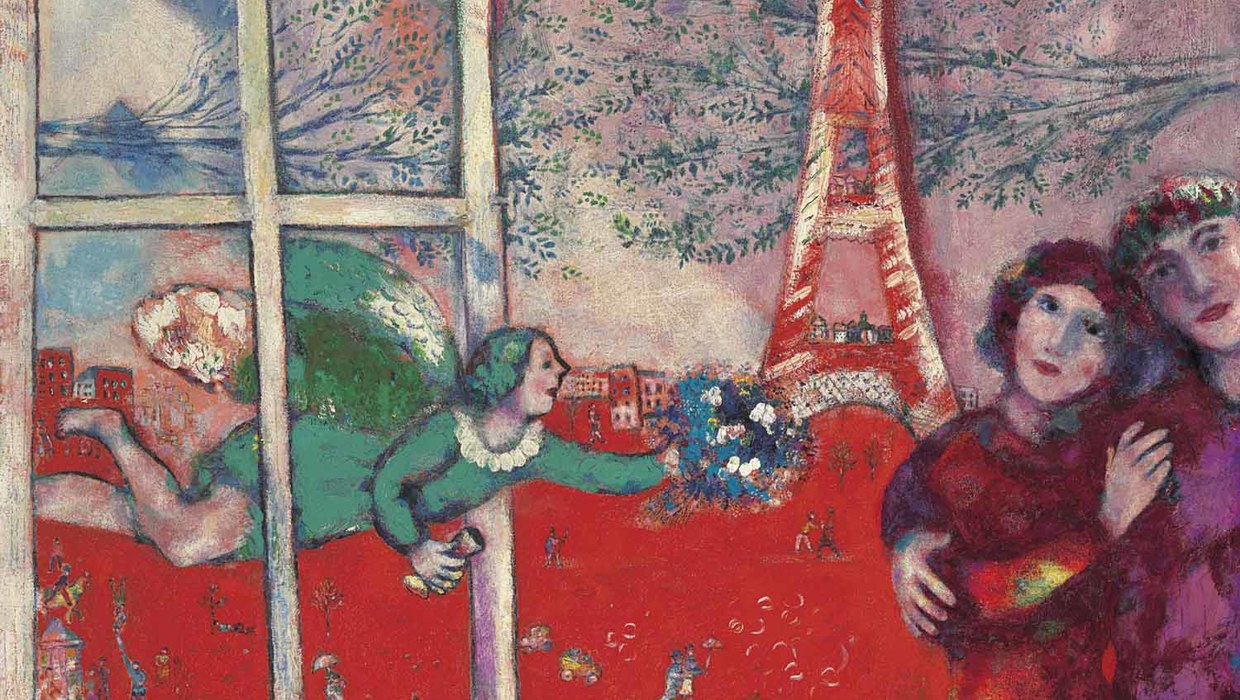

Марк Шагал. Новобрачные у Эйфелевой Башни. 1928. Холст, масло. Источник: christies.com

Марк Шагал. Новобрачные у Эйфелевой Башни. 1928. Холст, масло. Источник: christies.com

В 2017 году в издательстве НЛО в солидной серии «Очерки визуальности» вышла книга Алека Д. Эпштейна «Забытые герои Монпарнаса: Художественный мир русско-еврейского Парижа, его спасители и хранители». Эта вторая книга Эпштейна в этой серии. Первая — об Оскаре Рабине (2015) — произвела на многих ее читателей странное впечатление своим тоном, дилетантизмом и поверхностными суждениями. Однако то, что писалась она в личном контакте с ее героем, наделяло эту книгу некоторой документальной ценностью, что подтолкнуло Эпштейна к написанию второй книги, в которой нет уже ничего такого, что могло бы оправдать ее дефекты.

Автор анонсирует книгу как «основанную на большом массиве редких материалов, собранных во Франции, в США, в Израиле, в России и на Украине» (оборот титульного листа и последняя стр. обложки). Однако в книге не использовано НИ ОДНОГО редкого материала. Хотя Эпштейн жалуется на малочисленность русскоязычных изданий, посвященных «Парижской школе», и признает, что «на английском и французском языках публикаций, конечно, больше и в целом сложившийся корпус литературы весьма значителен» (стр.22, 23), этот «корпус» в его книге задействован лишь в минимальной степени (преимущественно — каталоги выставок последних лет). На русском языке Эпштейн ограничился весьма коротким списком недавних и легко доступных, по большей части популярных, публикаций российских или переведенных на русский язык европейских авторов. Что же касается «редких материалов, собранных на Украине», то единственным из обнаруженных мной у Эпштейна «украинским материалом» можно считать известную книгу Виты Сусак «Украинские художники в Париже. 1900–1939», изданную в Киеве в 2010 году.

Еще хуже у Эпштейна обстоят дела с еврейским аспектом его книги. Ему совершенно не известна современная богатая и разнообразная литература на европейских языках о еврейском искусстве Нового времени и о еврейской составляющей «Парижской школы», не говоря уже о публикациях на идише и иврите. Он практически полностью игнорирует и исследования по истории израильского искусства, представителям которого он посвятил одну из глав своей книги. Впрочем, незнание библиографии лишь одно из свидетельств некомпетентности. Эпштейн пишет: «Нельзя не упомянуть и пять израильских музеев, где я провел сотни часов, ибо в их собраниях находятся шедевры, которые известны любителям искусства в мире куда меньше, чем заслуживают (...)» (с. 13). Однако в его списке музеев нет Художественного музея Мишкан ле-Оманут в киббуце Эйн-Харод, хотя именно там собрана главная и самая большая в Израиле — сотни работ — коллекция еврейских художников «Парижской школы». Один из основателей музея, художник Хаим Атар (Аптекар; 1901–1953), считавший себя учеником и последователем Хаима Сутина, бывал в Париже в конце 1930-х годов, был лично знаком со многими художниками, покупал у них или получал в дар работы для своего музея. Там же имеется одно из самых представительных собраний произведений израильских художников, включающее и работы тех, кто работал в Париже. В Мишкан ле-Оманут есть также богатый архив, в котором, в частности, хранится переписка с разными парижскими художниками, критиками, галеристами и арт-дилерами. Между прочим, ряд писем написан на русском языке, родном языке Хаима Атара и некоторых его корреспондентов. Тем не менее, автор книги, видимо, не нашел времени для посещения этого музея. Что касается российских музеев, то он сообщает, что в процессе работы над книгой «огромное значение имело изучение коллекций французского искусства первой половины ХХ века и соответствующих архивных фондов любимого с детства Государственного музея изобразительных искусств на Волхонке, равно как и великих питерских сокровищниц искусства — Эрмитажа и Русского музея» (стр. 13). Оставляя в стороне детские привязанности Эпштейна, необходимо сказать, что в его книге почти нет никаких следов архивных материалов из этих музеев, как, впрочем, из других архивов или музеев. Исключение составляют только ссылки на дневник Лео Стайна из Архива американской литературы университета в Йейле (стр. 182) и на рукопись мемуаров сына израильского художника Исаака Френеля (стр. 357).

Некомпетентность Эпштейна сочетается с не подкрепленной ничем безапелляционностью его суждений. В результате книга изобилует неточностями, фактическими ошибками, фальсификациями и тенденциозными интерпретациями цитируемых источников. Приведу лишь несколько примеров, касающихся вопросов, по которым он вводит читателя в заблуждение:

1. Шагал не был «первым — и, кажется, единственным — крупным “иудео-христианским” художником в ХХ веке, через все творчество которого неразрывно прошли мир Торы и Нового завета», как утверждает Эпштейн (стр. 374). Он продолжал и развивал ранее сформировавшуюся и очень важную в еврейской культуре традицию, нашедшую свое выражение в искусстве и до, и после Шагала. Среди его предшественников «соединивших мир Торы и Нового завета», для которых это было принципиально важным шагом в искусстве, достаточно упомянуть всем известные фигуры Марка Антокольского и Мауриция Готлиба.

2. По словам Эпштейна, Гертруда Стайн «приобретала среди других работы Марка Шагала, Амедео Модильяни, Жюля Паскина» (стр. 210). Однако это не подтверждается ни известными каталогами коллекции семейства Стайн, ни даже цитируемым фрагментом воспоминаний Гертруды Стайн, который, по мнению Эпштейна, должен служить доказательством его домыслов.

3. На стр. 391 Эпштейн пишет, что в Германии, «несмотря на высокую степень плюрализма и свободы, которой характеризовалась Веймарская республика, никакой колонии еврейских художников не возникло — Макс Либерман был едва ли не единственным художником еврейского происхождения, обретшим известность в этой стране. Более того, даже коренные немецкие евреи, чувствовавшие тягу к живописи, считали наиболее подходящим местом своей самореализации Париж (...)» С этим нельзя согласиться, так как: 1) колонии еврейских художников возникли уже в конце XIX века в Мюнхене и Берлине (которые в то время стали важнейшими центрами искусства и художественного образования в Европе, конкурируя в этом с Парижем и привлекая многих молодых художников, в их числе и еврейского происхождения, из Восточной Европы и России). Тогда же Берлин стал одним из главных центров модернистской еврейской культуры и сионистских культурных мероприятий, в которых принимали активное участие и еврейские художники. Между прочим, Жюль Паскин до переезда в Париж учился в Мюнхене и Берлине. Именно в Берлине в 1907 году состоялась его первая персональная выставка в галерее Пауля Кассирера, издателя и художественного критика, близкого к сионистскому движению. Как центр еврейской культуры Берлин сохранил свое значение и в годы Веймарской республики и был местом, где подолгу жили многие еврейские художники. Притягательным для них был также авангардный салон поэтессы и художницы еврейского происхождения Эльзы Ласкер-Шюлер (1869–1945), постоянными участниками которого были многие деятели немецкой культуры и искусства, евреи (вторым мужем Эльзы Ласкер-Шюллер был еврей Георг Вальден [1878–1941]). Некоторые из художников были также связаны с еврейскими культурными художественными проектами того времени; 2) разумеется, кроме Макса Либермана были еще «художники еврейского происхождения, обретшие известность» не только в Германии, но и за ее пределами: его ровесниками и младшими современниками были Лессер Ури (1861–1931), Герман Штрук (1876–1944), Людвиг Майднер (1884–1966), а также родившийся в Галиции Эфраим Мозес Лиллиен (1874–1925); 3) из двух художников «немецко-еврейского происхождения», которых Эпштейн приводит как пример выбора Парижа для «самореализации», один — Вальтер Бонди — родился в Праге, жил с семьей в Будапеште, работал в основном в Вене и Берлине, а в Париже бывал эпизодически, как и другой — Рудольф Леви, художественная карьера которого была в основном связана с Германией.

Ряд примеров можно продолжить: практически все утверждения Эпштейна и Ряда сообщаемые им «сведения» в авторских частях (то есть, написанных самим Эпштейном; об этом особо — ниже) его книги, нуждаются в исправлениях уточнениях или опровержениях как недостоверные или сфальсифицированные. Его анализ произведений искусства может служить карикатурным образцом бессмысленности высокопарной искусствоведческой болтовни самого дурного тона (стр. 167). Он имитирует научную дискуссию по ничтожным поводам или по вопросам, давно решенным в научной литературе (стр. 166–167). Отсутствие знаний Эпштейн замещает собственными фантазиями с особой, фальсификационной, логикой. Эти фантазии приобретают гротескные формы в его спекуляциях на «еврейскую тему» (стр. 52–57), способных ввести в заблуждение и дезинформировать читателя. Так, сообщая о запрете на «всякое изображение человека в иудаизме» и об ужесточении «иудейских религиозных законов против искусства» в Средние века (стр. 54), Эпштейн цитирует отрывок статьи «Искусство и иудаизм» из старой «Еврейской энциклопедии», которая издавалась с 1908-го (а не с 1906 года, как у Эпштейна) по 1913 год, «как раз когда во Франции оказались почти все художники и скульпторы, которых постфактум стали относить к “Парижской школе”» (стр. 54). По его логике оказывается, что эти запреты сохраняли свою силу и в начале ХХ века, а еврейские художники, стремясь сбросить их бремя, «уехали в космополитичный Париж, чтобы перестать быть евреями в традиционном смысле слова» (выделено в оригинале; там же). Мало того, что такие рассуждения не историчны («традиционность», еврейская в том числе, в каждую эпоху разная), Эпштейн еще и обманывает читателя и не говорит, что в той же самой статье из «Еврейской энциклопедии» еще сообщается о существовании различных, а не только «запретительных», мнений о возможности изображений. Эпштейн кроме того умалчивает и о том, что в статье специально говорится о Новом времени как об этапе, когда в еврейском обществе ослабли прежние запреты и начало развиваться современное еврейское искусство.

На стр. 55 Эпштейн пишет, что «уроженцы еврейских семей, выбиравшие путь художников и скульпторов, фактически порывали с той этноконфессиональной средой, к которой они принадлежали». Это происходило, якобы потому, что «еврейство в традиционном понимании это одновременно и конфессия и этнос (в иврите нет разделения между словами “еврей” и “иудей”)». Однако, во-первых, между этими двумя утверждениями нет никакой причинно-следственной и логической связи, а во-вторых, трудно привести пример того, что художники и скульпторы, выходцы из еврейских семей, действительно порывали со своей средой. Напротив, некоторые из них даже сохраняли приверженность иудаизму. Среди еврейских художников были и дети раввинов, и родители не препятствовали увлечению своих отпрысков и гордились их успехами. Не может служить доказательством выдумок Эпштейна и высказывание Шагала (на стр. 55), так как там тоже речь не идет о «разрыве» со своей «средой», к тому же оно вырвано автором доказательства из полемического контекста, в котором оно было написано.

Из-за отсутствия базисных знаний по истории и истории искусства и связанного с этим непонимания контекста феномена «Парижской школы» Эпштейн не справился с поставленными им самим задачами. Он не в состоянии восстановить «мир художественного Монпарнаса как целостное общественно-художественное явление» (стр. 24; выделено в оригинале). Подобно тому, как Эпштейн не проясняет туманного смысла этих «терминов», он не может дать четкого определения главной темы своих штудий — «Парижской школы». Вернее сказать, у него их несколько в разных частях книги, некоторые противоречат друг другу, но все они отличаются нелогичностью (см., например, стр. 32 и 50). Деструктивная неисторичность его подхода выражается и в том, что он не видит различий между двумя периодами «Парижской школы»: шаблонный образ художников, которые «многие годы (...) бедствовали, а их творчество игнорировали музейные институции, статусные галереи и респектабельные арт-критики» (стр.12; повторяется многократно), относящийся ко времени до Первой мировой войны, Эпштейн применяет и по отношению к 1920–1930-м годам, когда искусство «Парижской школы» было замечено художественной критикой, галеристами и арт-дилерами и стало ходким коммерческим товаром, что обеспечило художникам несравнимое с предыдущим периодом экономическое положение.

Не складывается у Эпштейна и «целостная картина русско-еврейского присутствия в художественной жизни Парижа в первой половине ХХ века» (оборот титульного листа и последняя стр. обложки). Он произвольно размывает заданные им хронологические границы и расширяет их до «середины 1970-х годов», вводя выдуманное им понятие «“бронзового” века русско-еврейской “Парижской школы”» (стр. 97–98) и навязывая принадлежность к ней даже художникам, которые отвергают эту «честь» (см., например, об Оскаре Рабине, стр. 96–97). В «русско-еврейском» ракурсе Эпштейн неудачно пытается «пересмотреть» или «уточнить» «название “Парижская школа”: «речь идет не о парижанах, а именно о преимущественно восточноевропейской еврейской художественной диаспоре, сложившейся незадолго до Первой мировой войны в столице Франции» (стр. 62–63; выделено в оригинале). Однако он сам понимает, что его определение противоречиво («Амедео Модльяни родился в Италии и, хоть и в еврейской, но сефардской семье (...); родившийся в Малаге на юге Испании Пабло Пикассо евреем не был ни с какой стороны, как и родившийся в департаменте Нор недалеко от франко-бельгийской границы Анри Матисс» и т.д. (стр. 63). Пытаясь примирить это противоречие, он приводит надуманные и не относящиеся к делу аргументы и сочиняет еще более и нелепую, чем первая, формулировку («речь идет о двойной аккультурации: с одной стороны, отдельных художников — уроженцев Франции, а с другой — некоторых художников, евреев и неевреев, прибывших в Париж из стран Западной и Центральной Европы, в творческой среде, сформированной преимущественно из евреев — выходцев из “черты оседлости”» [стр. 63; выделено в оригинале]). («Вдумчивый читатель» [выражение Эпштейна, стр. 90] в недоумении!)

Не соответствует содержанию название книги — в ней практически нет «забытых героев»: нельзя же в самом деле к этой категории относить Гертруду Стайн, Валентина Серова. Дягилева или Морозова со Щукиным! И о других «героях», быть может, менее известных сегодня имеется немало публикаций, в том числе и по-русски, которыми пользуется Эпштейн. В то же время в его книге нет ничего о действительно забытых деятелях культуры и искусства, сыгравших важную роль в «русско-еврейском присутствии в художественной жизни Парижа» и практически неизвестных русскоязычному читателю. Например, Эпштейн ничего не пишет о Гирше Фенстере (1892–1964), который жил в Париже с начала 1920-х годов, собрал уникальный архив о еврейских художниках и сохранил его в своих скитаниях во время нацистской оккупации Франции. Благодаря этому архиву до нас дошли (хотя бы в репродукциях) многие произведения, уничтоженные во время Холокоста вместе с их создателями. На основе этого архива Фенстер в 1951 году издал в Париже книгу, на которую сегодня ссылаются многие исследователи (чьи публикации, в свою очередь, цитирует Эпштейн). Ни слова не найти у Эпштейна и о Хиле Аронсоне (1898–1966), художественном критике, корреспонденте польских еврейских газет, работавшем в Париже с середины 1920-х годов, открывшем там галерею, в которой выставлялись и еврейские художники. Его книга «Картины и образы Монпарнаса» была издана в Париже в 1963 году на идише, но, тем не менее, знакома сегодня всем серьезным исследователям «Парижской школы». Эпштейн упоминает книги парижского издательства Le Triangle (например, стр. 328, 329), выпускавшего с середины 1920-х годов серию брошюр «Монографии о художниках-евреях». Однако Эпштейну не известно, что владельцем издательства (и книжного магазина при нем) был русский еврей И. Кивелович, профессор математики в Сорбонне; что издательство было важным центром еврейской культурной жизни Парижа, в его помещении проходили короткие выставки и творческие вечера еврейских художников, в их числе и тех, что приезжали в Париж из России (в частности, там состоялся вечер Натана Альтмана, а также был устроен прием в честь Московского ГОСЕТа, гастролировавшего по Западной Европе). Из книги Эпштейна русскоязычный читатель не узнает также ничего и о деятельности Гюстава Кана (1859–1936), поэта-символиста круга Стефана Малларме и идейного сиониста. С середины 1920-х годов и до самой смерти он был редактором и издателем еврейского журнала на французском языке Menorah, в котором он систематически публиковал статьи о «еврейском искусстве», о еврейских художниках, об их участии в парижских выставках. Кроме того он от имени журнала организовал несколько групповых еврейских выставок.

Несколько слов о том, как написана книга Эпштейна. В своей «авторской» части она написана претенциозным языком с использованием перегруженных грамматических конструкций, затемняющих смысл высказывания. Иногда Эпштейн так увлекается, что не замечает, как его текст приобретает циничный оттенок: «Уроженец Вильно скульптор Лев Семенович Бернштейн-Синаев (1867–1944), погибший в возрасте семидесяти лет в концлагере Дранси, не успев быть оправленным оттуда в Освенцим, не зря говорил в 1912 году художнику Амшею Нюренбергу, писавшему тогда статьи для эмигрантской газеты “Парижский вестник” (...) (далее следует цитата, занимающая большой абзац; стр. 124–124; выделено мной – Г.К.). Повествование в «авторской» части топчется на месте, так как состоит из многочисленных повторов одних и тех же высказываний, встречающихся в разных местах в одних и тех же формулировках. В то же время оно сбивчиво и нередко бессвязно, иногда необоснованно уходит в сторону от основной темы. Немало в его книге и гламурных пошлостей (особенно его рассуждения о Серове — стр. 288–289), канцеляризмов, каких-то придуманных слов (например, «мисконцепция» — стр. 69), некорректного использования терминов («нонконформистское искусство» применительно к «Парижской школе» — стр. 30) и т.п. В целом текст не отредактирован, в частности, по-разному в разных местах написаны одни и те же слова или названы одни те же художники. Вероятно, редактор книги Т. Тимакова, относится к тому типу издательских работников, которые убеждены в том, что авторский текст править нельзя. Как бы там ни было, благодаря этому мы можем увидеть в книге два «стиля» письма: один, о котором уже шла речь, и другой, характерный для большей части книги Эпштейна (главы 5–13). Предложения здесь более короткие и ясные, а повествование более динамичное и связное. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это всего лишь результат переписывания или «пересказа близко к тексту» чужих книг и статей. Это не скрывает и сам Эпштейн (с интонацией прозектора он иногда отмечает: «сведения извлечены из...» — стр. 244, 245, 246, 248, 249, 250, 350; хотя он и не всегда ссылается на использованные источники, но об этом — особо). Но сами его методы цитирования и использования источников вызывают сомнения в его добросовестности, а, называя вещи своими именами, нередко являются плохо замаскированным плагиатом. Эпштейн настолько простодушен (или циничен?), что, как уже говорилось, часто (но не всегда) указывает источники, откуда он «извлекает сведения», что позволяет сравнить оригинал и копию. Вот результаты такого сравнения, которые я провел с помощью материалов, бывших, так сказать, «под рукой».

1. Хуже всех Эпштейн обошелся с книгой Ильи Басса «Жизнь и время Гертруды Стайн» (Москва, АГРАФ, 2013). Он сослался на нее только однажды и то с ошибкой (стр. 177: неправильно указ номер главы в книге И. Басса). При этом он переписывает из нее страницами без кавычек и ссылок: большие абзацы на стр. 173–174 — стр 14–15 у Басса; на стр. 176 почти целиком и стр.177–179 полностью текст скомбинирован (заменены отдельные слова) из стр. 31, 32, 33, 34 у Басса; стр. 216, 217, 218 (частично) — стр. 256–258 у Басса (включая цитату из архивного источника); стр. 219 (последний абзац) — стр. 259 у Басса (включая цитату с указанием источника, на который Эпштейн ссылается, как будто сам его читал);

2. Аналогичным образом Эпштейн поступает и со статьей Нателлы Войскунской (Коллекция сестер Кон: счастье общения с искусством // Третьяковская галерея, 2012, № 1 (34), стр. 98–105; https://www.tg-m.ru/articles/1-2012-34/kollektsiya-sester-kon-schaste-obshcheniya-s-iskusstvom), которая почти полностью скопирована им без кавычек на стр. 206–208.

3. Частично стр. 272–273, 274, 276 соответствуют стр. 412, 413, 414, 418 из статьи Марины Бессоновой (Открытие примитива в искусстве начала ХХ века [от Уде к Вальдену] // Вопросы искусствознания, 1997, т. Х [1], стр. 412–421), причем Эпштейн сокращает глубокий и насыщенный фактами текст оригинала, разрывает в нем логические связи, уплощая и оглупляя его.

Это не все примеры плагиата у Эпштейна, но и этого в совокупности с результатами других наблюдений за его книгой достаточно для вполне определенных выводов: книга не имеет научной ценности, и, скорее, дезинформирует читателя. Она является частью тревожащей тенденции игнорирования норм научной этики. Готов ли он «нести ответственность» за все это так же, как и «за все высказанные в книге идеи и положения», как он сам декларировал? (стр.14)

Если бы речь не шла о лучшем издательстве гуманитарной литературы на русском языке, может быть эта публикация и осталась бы незамеченной. Но издательство НЛО и серия «Очерки визуальности» заслуженно пользуются самой высокой репутацией, и поэтому требования к книгам, выходящим под этой маркой особенные.