Майк Нельсон: «Я не брезгую бедненьким материалом»

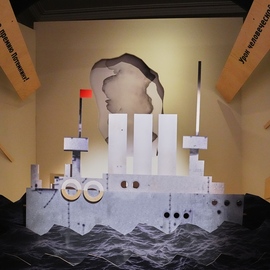

Британский художник Майк Нельсон создает перенасыщенные культурными и политическими аллюзиями инсталляции и пространства («Коралловый риф»), работает с лопнувшими шинами («М6»), цементом («Цемент») и скульптурой («Больше вещей»). Для проекта «Генеральная репетиция», который фонд V-A-C и ММОМА открывают в здании музея на Петровке, он воспроизведет работу «Снова больше вещей (разрушение плиты)» (2014). В ней произведения Константина Бранкузи, Альберто Джакометти и Генри Мура встретятся с современными скульптурами Павла Альтхамера, Анатолия Осмоловского и Луиз Буржуа. О своих отношениях с вещами и воображаемыми сообществами художник рассказал в интервью «Артгиду».

Татьяна Сохарева: Вы создаете сообщества, среды, пространства. Какую коммуникацию вы хотели выстроить, соединяя в работе «Снова больше вещей (разрушение плиты)» модернистское искусство и современное?

Майк Нельсон: Я бы сказал, что так сложились обстоятельства. В основе этой работы не было какой-то конкретной идеи. Я не собирался исследовать проблему связей между сообществами и эпохами. Меня пригласили в галерею Уайтчепел поработать с коллекцией фонда V-A-C. То, что вы видите, — это отражение моих собственных практик в творчестве других художников. Возможно, потому меня и заинтересовала эта работа. С ее помощью я смог артикулировать, чем я, собственно, занимаюсь в искусстве. У фонда V-A-C очень большая, эклектичная коллекция. Работая с ней, я не стал формулировать какую-то одну тему. Моей задачей было вступить в коммуникацию с произведениями других художников и пространством галереи, которая имеет богатую историю выставок. Она важна для институционального мира Лондона. Мне хотелось снять работы с постаментов и расставить их на полу. Так возникла идея выставки скульптур, что опять же перекликается с моей практикой создания инсталляций и пространств, поглощающих людей и объекты. Несколькими годами ранее я делал похожую работу, которая называлась «Больше вещей (памяти Оноре де Бальзака)». Она была одним из первых моих опытов работы с плоским пространством пола и скульптурой. Если говорить о сближении сообществ, то мне не очень нравится такая формулировка. Она переводит мою работу в социальную плоскость, а я хотел сопоставить различные культуры, соединить античную скульптуру с современной и так далее. Само по себе сочетание культурных пластов — это и есть признак современности.

Т.С.: В своих работах вы довольно часто играете с различными системами мышления, политическими убеждениями и социальными установками. Что вас заставило обратиться к истории искусства?

М.Н.: В первую очередь меня интересует именно искусство. Я не стремлюсь высказываться на политические темы художественными средствами. Многие мои работы, конечно, имеют определенный политический подтекст и затрагивают общественные проблемы, но я никогда не ставил эти вещи во главу угла. Это очень распространенная ошибка, особенно когда речь заходит об интерпретации моих ранних работ. Нет, мое искусство не политическое, во многом оно очень формалистское. «Коралловый риф», например, — это очень концептуальный нарратив. Формальный аспект этой работы для меня более важен, чем политический.

В работе «Снова больше вещей», которую покажут в Москве, присутствуют политическая, экономическая и социальная составляющие, потому что мне нравится идея уравнивания произведений. Я ставлю их на пол, нейтрализуя ореол, который возник вокруг них за годы экспонирования в витринах. Кстати, меня очень удивило, что даже в таком мегаполисе, как Лондон, где все вроде бы усвоили, что современное искусство может взаимодействовать с традиционным, многие люди были шокированы тем, что я делаю. Никто почему-то не осознал, что такой способ экспонирования, возможно, более естественный. Даже некоторые художники всерьез выразили опасение по поводу сохранности своих работ. Они были обескуражены тем, что их выставляют не в витринах, а на деревянном полу. Мне кажется, это очень хорошая иллюстрация того, как мы на самом деле относимся к экономическому аспекту в искусстве и трясемся над материальными ценностями.

Т.С.: У вас был опыт создания целых группировок из ничего, например, вы придумали банду байкеров, страдающих от амнезии. Какими функциями вы наделяете такие вымышленные сообщества?

М.Н.: Для меня эти придуманные сообщества были своего рода дисклеймером. Я учился в Колледже искусств в Челси, который был очень сильно заточен под теорию и со всех сторон обложен разнообразными «-измами». Всё это было для меня помехой и не давало делать то, что я хочу. Слово «интуитивный» в годы моей учебы было почти что оскорбительным. Если ты его использовал, все от тебя отворачивались. В целом школа, конечно, была хорошей, но там совершенно не уделялось внимание бессознательному аспекту в искусстве. Байкеры, страдающие от амнезии (The Amnesiacs), как я их назвал, позволили мне абстрагироваться от того, чему меня учили. Для меня это была такая концептуальная арена, с помощью которой я смог играючи понять, чего бы мне хотелось достичь в искусстве. Все-таки игровой момент очень важен. Я бы не сказал, что это слепая интуиция. Чтобы изобрести сообщество, нужно действовать по методу Станиславского и полностью вжиться в новую роль. Несмотря на то что байкерская культура ассоциируется с вполне конкретным периодом в истории Великобритании, для меня она также связана с очень личными воспоминаниями о смерти близкого друга. Во многом именно байкеры помогли мне сформулировать те вещи, которыми я сейчас занимаюсь.

В полной мере выразить свои идеи я смог в работе «Коралловый риф». Я исследовал различные властные, религиозные и экономические структуры, которые отличаются от доминирующей. Каждая комната лабиринта была своего рода залом ожидания, где зрители маялись и считали минуты до наступления того, что никогда не произойдет. Я хотел показать, что общественные институты пребывают в состоянии распада. Особенно в таких больших городах, как Лондон, где все насквозь пропитано идеологией капитализма. Идея пришла ко мне, когда я ехал в такси и смотрел на все эти офисные здания, пребывающие в упадке. Я был заинтригован их рудиментарной архитектурой. Так на большой город может смотреть мигрант, чувствующий себя изолированным от общества, которое не разделяет его веру и убеждения. Он вынужден работать в подобных бедненьких офисах, занимающихся каким-то криминалом, что только усугубляет его состояние. Эта работа 2000 года. После теракта 11 сентября она зазвучала еще более актуально. Мне всегда были интересны исламские страны. В 1980–1990-х я побывал в Пакистане, Сирии и Египте. В те годы люди старшего поколения радушно встречали британцев. Они были дружелюбно настроены и шли на контакт, в то время как молодежь была очень враждебна и видела в западных странах врагов исламского мира. Тогда я попытался посмотреть на мир их глазами. Этот опыт очень сильно помог мне научиться смотреть на вещи с разных точек зрения.

Т.С.: Работая со скульптурой, вы задаетесь вопросом, как нужно смотреть на объект. Видите ли вы проблему в том, что выставочные пространства часто навязывают определенный порядок взаимодействия с экспозицией и управляют взглядом зрителя?

М.Н.: Ну, это довольно резкая формулировка. Все-таки большая часть музеев делает все, чтобы люди смогли понять искусство и взглянуть на него с разных сторон. В 2013 году я сделал серию работ, которая называлась «М6». Для нее я собирал лопнувшие изношенные шины, найденные на автостраде М6, ведущей в Бирмингем. Мне было интересно, как взгляд фокусируется на таких объектах. Моей задачей было создать искусство, которое сложно потреблять. То же касается и «Кораллового рифа». Работы такого рода не пользовались популярностью, но я продолжал экспериментировать с ними — в том числе на Венецианской биеннале. Эта работа нелегко мне далась (Майк Нельсон воссоздал в павильоне Британии стамбульский караван-сарай в 2011 году. — Артгид), потому что я хотел откликнуться на события «арабской весны», но не хотел, чтобы она звучала как прямое политическое высказывание. Мне хотелось передать разные точки зрения на проблему. Я, например, не мог проигнорировать тот факт, что я британец. Мне также было важно продемонстрировать позицию Турции, которая долгое время была частью христианской Византийской империи, а сейчас оказалась посреди исламского мира. Это удивительный пример секуляризации целой страны. Похожую работу я делал для Стамбульской биеннале в 2003 году, так что для меня это своего рода метанарратив. Однако в Венеции моя работа воспринималась совершенно иначе. Многие увидели в ней просто шоу. Так система искусства перерабатывает произведения с помощью маркетинговых механизмов. Я был очень расстроен, потому что изначально мне нравилась моя работа, но я разочаровался в Венецианской биеннале и начал отдаляться от таких институций. Мне хотелось поработать с чем-то, от чего все давно отреклись. Так появилось произведение «Цемент», в котором меня интересовала только чистая форма. Такое искусство более нутряное. Оно помогло мне справиться с расстройством после Венеции. Мне захотелось завладеть вниманием зрителей, помочь им раствориться внутри скульптуры. Мне нравится брать за основу то, что не имеет никакой ценности, и превращаешь в объект искусства. Можно сказать, что в этом и состоит социальный аспект моей работы — я не брезгую бедненьким материалом. Это хорошая политика по жизни.

Т.С.: Расскажите о своих отношениях с вещами. Какую роль для вас играют, например, объекты, найденные на блошином рынке, которые вы использовали в работе «Психический вакуум»? Близка ли вам теория, которую разрабатывает Грэм Харман и прочие?

М.Н.: Я с ней знаком, но не могу сказать, что она мне близка. Хотя ее довольно часто упоминают в связи с моей практикой. Американский скульптор Рейчел Уайтред задавала мне тот же вопрос, что и вы, но я не знаю, как на него ответить.

Наверное, в какой-то мере эта теория релевантна моей работе. В колледже вся прочитанная мной теория в одно ухо влетала, в другое вылетала. Я понял, что художники, захваченные теорией, в своих работах просто иллюстрируют книжки, которые они прочитали. Поэтому я начал читать художественную литературу, причем довольно низкосортную. Мне хотелось быть человеком, которого теоретики приводят в пример, иллюстрируя свои работы, а не наоборот.

Т.С.: Многие ваши работы с точки зрения структуры напоминают модернистский роман с его неомифологичностью, игрой с иллюзией и реальностью. Особенно это актуально для «Кораллового рифа». Как вы выстраиваете взаимоотношения с литературой?

М.Н.: На меня очень сильно повлияла художественная литература. Я вдохновляюсь писателями-фантастами советской эпохи, особенно Станиславом Лемом. Структура «Кораллового рифа» во многом была обусловлена его сборником «Абсолютная пустота». Еще одна сформировавшая меня книга — это «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Раньше ее было очень тяжело найти в Англии, поэтому приходилось искать старые издания 1970-х. Мне также нравятся фильмы Параджанова, в которых отсутствует линейный нарратив. Мне близка идея, что атмосфера первична. Это как читать Берроуза: ты впускаешь фильм в себя и растворяешься в нем. Именно этого я пытаюсь достигнуть в своем творчестве. В общем, мне очень важен медитативный аспект восприятия произведений искусства. Такой подход мне ближе, чем критический.

Т.С.: Стругацким было важно ускользнуть от взгляда политического режима. Важны ли для вас такие тоталитарные нарративы?

М.Н.: Я открыл для себя Лема и Стругацких, когда прочитал эссе о советских фантастах, которые работали в поле жанровой литературы, чтобы избежать цензуры. Иначе я посмотрел на них, когда познакомился с фильмами Тарковского. Ему удалось нащупать новое прочтение «Пикника на обочине» и «Соляриса». Тогда я тоже начал обращать внимание на гуманистический и экзистенциальный аспект этих книг. Со временем он стал для меня более важен, нежели политический. Но по-настоящему я понял, о чем писали советские фантасты, только в 1996 году, когда поехал в резиденцию в Бухарест. Мне было интересно посмотреть, как живут люди на постсоветском пространстве. В середине девяностых Румыния пребывала в таком протокапиталистическом состоянии. Люди социалистического склада там пытались научиться жить в условиях зарождающейся рыночной экономики. Это был очень странный опыт.

Когда едешь в резиденцию, ожидаешь, что тебе предоставят жилье и какую-то образовательную программу. Но вместо квартиры меня поселили в комнатушку в здании комедийного театра. Никто не понимал, что мы там делаем. Женщина, пригласившая меня и других художников, пропала. В итоге мы просто развлекались и путешествовали по стране. Это было клево. Мне встречались очень радикально настроенные студенты. Причем настоящими фашистами оказались правые, а не левые, как мы тогда привыкли думать. В то время в Бухаресте открылся первый «Макдональдс», и я сделал выставку из его отходов, воспользовавшись идеей, которую мне подали советские писатели, описывающие жизнь в стране с помощью абсурдных образов.

Т.С.: Ваши работы довольно трудно интерпретировать. Из-за этого, например, многие критики приняли караван-сарай, который вы сделали в Венеции, за логово экстремистов. Вы намеренно избегаете однозначных трактовок?

М.Н.: Мне нравится, когда произведения не ограничены жесткими рамками значений. Мои работы можно по-разному интерпретировать и понимать. Правда, я считаю, что принять караван-сарай за террористический притон — это очень тупо. Конечно, критиков больше волновала исламская организация, действовавшая на границе с Турцией. Проблема в том, что люди просто не пытаются понять суть вещей. Они увидели арабское слово и подумали: «О, это точно исламская террористическая организация!» На самом деле караван-сарай был обычным рабочим помещением. В нем нет ничего мрачного или опасного. Это бытовое пространство. Сейчас такой тип зданий исчезает, но семь лет назад он еще был распространен в Стамбуле. Я хотел выстроить отношения между Стамбулом и Венецией, Востоком и Западом. Британская империя, как и все остальные западные страны, всегда с опаской думала о Ближнем Востоке. Сейчас мы вновь вернулись к этой проблеме. Но видеть в каждом пространстве восточной направленности террористическую организацию — это просто зрительская лень. Не знаю, как еще выразить мое возмущение.