Свои, чужие, наши

Несмотря на то что о советской неофициальной культуре написаны сотни воспоминаний участников событий и столько же теоретических трудов, новые издания продолжают появляться: в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Георгия Кизевальтера «Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы». «Артгид» рассказывает о ней и других книгах, посвященных шестидесятым.

Ирина Нахова и Георгий Кизевальтер во время домашнего хэппенинга. Квартира Ирины Наховой и Андрея Монастырского. Москва, 1974. Фото: Георгий Кизевальтер

Ирина Нахова и Георгий Кизевальтер во время домашнего хэппенинга. Квартира Ирины Наховой и Андрея Монастырского. Москва, 1974. Фото: Георгий Кизевальтер

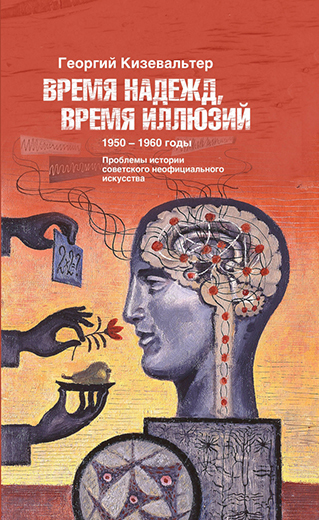

Георгий Кизевальтер

Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы: Статьи и материалы

М.: Новое литературное обозрение, 2018

Георгий Кизевальтер сам себя называет «хроническим вуайером» и «старательным летописцем» неофициального искусства. К сегодняшнему дню он выпустил две увесистые книги интервью с героями 1970-х и 1980-х годов, а гигантский фотоархив, вобравший в себя снимки художественных мастерских, коммуналок, акций и поездок за город, передал в коллекцию Музея современного искусства «Гараж». В книге «Время надежд, время иллюзий…» Кизевальтер, наверное, впервые отказывается от роли агрегатора мнений и излюбленного им жанра агиографии, чтобы осмыслить, из какого сора на заре хрущевской оттепели выросло альтернативное советское искусство.

О том, что набивший оскомину миф о «неофициалке» требует радикального пересмотра, говорят уже давно. Однако было бы неправильно сводить исследование Кизевальтера к попытке разгромить «привычный сладкий образ героического прошлого» и нарисовать иную картину происходящего в культуре СССР. Он разложил на составляющие дежурное представление о подпольной культуре, за пределы которой неофициальные художники якобы не смели ступить ни ногой.

Общее ощущение, проскальзывающее как в подобранных Кизевальтером газетных заметках, так и в интервью и монологах героев книги, — это парадоксальная двойственность всего происходящего. С одной стороны, в начале 1960-х многие реформаторские начинания стремительно бюрократизируются, а с другой — идеологическая ситуация, пребывая в состоянии турбулентности, порождает весьма комфортную среду для развития альтернативного мышления.

Точкой отсчета в исследовании Кизельватера становится вопрос непроницаемости железного занавеса и доступности материалов о западном искусстве. И здесь наиболее интересны свидетельства персонажей, оказавшихся на обочине спора об официальном и неофициальном. Таким был, например, переводчик Виктор Голышев, живший в то время по соседству с только что вернувшимися из ссылки Аркадием Штейнбергом и Борисом Свешниковым. Не менее любопытно интервью с Ириной Антоновой, возглавившей Пушкинский музей в 1961 году, которая говорит о роли музеев в формировании оттепельного сознания.

Все собеседники Кизевальтера так или иначе задаются вопросом, в чем отличие левого художника от «правоверного союзного»? Ценность такого вопрошания — в возможности дать несколько точек зрения на известных персонажей и события. В целом книга радует разнообразием источников, ведь ранее самопальная история неофициального искусства Кизевальтера монтировалась преимущественно из монологов и интервью. В новом издании к ним добавился подробнейший разбор советской и зарубежной прессы оттепельных времен, сводный список важных официальных и неофициальных выставок с 1953 по 1970 год и вкрапления дневников участников событий.

Михаил Гробман

Левиафан. Дневники 1963–1971 годов

М: Новое литературное обозрение, 2002

Михаил Гробман — фигура по многим параметрам грандиозная: художник и поэт, страстный собиратель искусства, издатель и автор термина «второй русский авангард». В его дневниках московского периода, который предшествовал эмиграции в Израиль, отобразилась поразительная интенсивность культурной жизни в 1960–1970-х. Если Кизевальтер практиковал механическое фотографирование, фиксируя множество незначительных на первый взгляд деталей и подробностей быта художников-неофициалов, то Гробман занимался тем же в своих дневниках.

Основной сюжет его заметок — становление круга неофициальных художников и литераторов. Имена, места встреч, круг чтения — то, на что не многие обращают внимание, — оказываются узловыми точками повествования, если этот термин вообще уместно применять к дневникам Гробмана, которые отличает крайне сухой рубленый синтаксис и организация речи, напоминающая не то белый стих, не то допрос с пристрастием: «Рубка дров, топка печи, Холин, чтение Гейне, слушание Шопена, игра с Яшенькой».

Фрагментарность — одна из важнейших примет времени — позволяет ему мешать человеческие отношения и отношения с властью, интимные воспоминания, замечания об искусстве и выписки из книг («Пошли с Пятницким к Юло Соостеру и Илье Кабакову в пер. Маяковского. Илья показывал новые работы, мы говорили с ним о поп-арте и остранении. Юло брился»). Москва предстает здесь городом воспоминаний, где встречи в Лианозове у Оскара Рабина рифмуются с похоронами Кеннеди, что врываются в текст с экрана телевизора. Среди его героев фигурируют Илья Кабаков и Владимир Яковлев, Игорь Холин и Евгений Кропивницкий. Читателю, не очень хорошо знакомому с кругом общения Гробмана, воспринимать эти записки непросто. Дополнением к дневникам может послужить монография Лёли Кантор-Казовской, в которую включены поясняющую теоретические тексты и статьи художника (Гробман Grobman. М.: Новое литературное обозрение, 2014).

Илья Кабаков

60–70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве

М.: Новое литературное обозрение, 2008

Записки Ильи Кабакова, пожалуй, меньше, чем другие упомянутые в этой подборке книги, годятся для того, чтобы прочувствовать дух времени, настроения художников из подполья и климат содружества. Они мало похожи на привычные мемуары. Хотя в сравнении с хаотичными и часто противящимися дешифровке заметками Гробмана воспоминания Кабакова читаются практически как беллетристика. Он писал дневники, наделавшие немало шума среди современников, осенью 1983 года, изо всех сил стараясь дистанцироваться от событий минувших лет и окинуть их взглядом стороннего наблюдателя.

Кабаков как никто другой переживал опыт болезненной двойственности бытия художественного подполья. В начале 1960-х казалось, что оно вот-вот должно выйти наружу навстречу новому легитимному существованию, однако лейтмотивом заметок об этом времени все равно остается «паническое чувство опасности, желание забиться и стать незаметным, чтобы не прибили». Круг вопросов, которых Кабаков касается в своих размышлениях, выглядит вполне типичным для него: интеграция советского неофициального искусства в мировую художественную жизнь, недостижимый, почти мифический Запад, множественные патологии, которые нонконформистское искусство заработало, варясь в самом себе.

Крайне любопытно, что его дневникам свойственен примерно тот же панорамный взгляд, который он воспроизводит в своих инсталляциях. Здесь нет места частному фактору — все человеческое изгоняется со страниц книги в угоду теоретическим измышлениям, обобщающим опыт жизни в подполье и советскости в целом. Кабаков любит мифологизировать свою деятельность, путать карты, сбивать читателя с толку, объясняя это гипертрофированным интересом к своему «индивидуальному художественному поступку». Фрагменты, посвященные чужим художественным практикам того времени, яркие, трезвые, часто попадающие в цель. Зато в главах о себе проскальзывает удивительное кокетство, как, например, в этюде, посвященном собственному провинциализму («Я был "втолкнут" в московскую художественную жизнь с самого начала как дважды посторонний…»).

Виктор Тупицын

Коммунальный (пост)модернизм.

Русское искусство второй половины XX века

М.: Ad Marginem, 1998

Книга философа и теоретика культуры Виктора Тупицына не столько о людях и их отношениях с эпохой, сколько об идеях и стратегиях, что стали доступны неофициалам в конце 1950-х — начале 1960-х, и их дальнейшем развитии на советской почве. Альбомы и книги о западной модернистской живописи, выставка Пикассо в Москве в 1956 году и прочие открытия в первые годы хрущевской оттепели спровоцировали своего рода эпидемию: «Для "коммунального модерниста" даже скромное место в иконостасе подлинной (и как бы причисленной к "лику") западной культурной традиции было предпочтительнее самого высокого пьедестала в пантеоне неподлинной и заведомо нестерильной домашней арт-ситуации».

Тексты, составившие эту книгу, публиковались в американских и европейских журналах в период с 1991 по 1997 год. Интересно, что формат сборника, по воле случая соединившего материалы, писавшиеся порознь, позволил Тупицыну проблематизировать сам разговор о неофициальной культуре. Ведь та, по сути, точно так же насильно столкнула лбами художников, в ином контексте трудно представимых рядом. Шагая по следам концептуальных практик неофициальных художников, он обратился к «коммунальному бессознательному» советской культуры. Именно идея коммунальности легла в основу большей части интерпретаций, которые предлагает автор.

Основной его целью было вписать пути каждого из неофициалов в глобальный контекст, заставить их по-новому резонировать от вынужденного соседства с зарубежными художниками и друг с другом. Владимир Яковлев, например, предстает в книге архетипичным «гениальным безумцем», Лидия Мастеркова и Владимир Немухин, художники лианозовской группы, объясняются через абстрактный экспрессионизм.

Таким образом, Тупицын охватывает историю альтернативного искусства аж до начала 1990-х. Шестидесятые же проходят под знаком декоммунализации неофициальных художников. Многие начинают работать в мастерских, участвуют в регулярных показах и чтениях, обеспечивают себя, включаясь в официальную советскую институциональную жизнь: кто-то оформляет книги для детей, как Кабаков, Пивоваров, Булатов и Васильев, кто-то сотрудничает с издательствами и журналами, как Соболев и Немухин. На горизонте появляются новые формы сотрудничества, во многом обусловленные появлением сакральной фигуры «заграничного покупателя». Несмотря на то, что эти тексты едва ли складываются в единый нарратив, Тупицыну удается проговорить важнейшие факторы, сдвинувшие с места сознание советских людей.

Екатерина Бобринская

Чужие? Том 1. Неофициальное искусство. Мифы. Стратегии. Концепции

М.: Breus, 2012

Похожим путем в своем фундаментальном исследовании идет искусствовед Екатерина Бобринская, которая решила отбросить социологическую оптику и локальные проблемы, чтобы вписать советское неофициальное искусство в мировую историю модернизма. В сравнении с мемуарами и сборниками статей ее научное исследование вызывает острое ощущение большого события. Это настоящий эпос, по полочкам раскладывающий проблемы подпольной культуры. Первым делом Бобринская счищает с нее налет нонконформизма, напомнив, что большая часть художников гнула свою линию, не отказываясь от участия во вполне конвенциональных культурных инициативах.

Круг вопросов неофициальной культуры и правда требует фундаментального подхода — особенно в плане эстетическом, о котором, как правило, говорится очень мало и часто впроброс. Ведь участники событий, которые зачастую выступают в двойственной роли свидетеля и исследователя, не имели в своем арсенале языка для описания этого искусства, находясь внутри системы. Бобринскую же больше всего занимает самостоятельная интонация, выработанная неофициальными художниками, «впадающая в резонанс со многими ключевыми проблемами мирового искусства того времени».

Главы книги посвящены анализу произведений Владимира Яковлева, Бориса Михайлова, Михаила Рогинского, Оскара Рабина, Дмитрия Краснопевцева и других. В них Бобринская подробно объясняет, как формировалась внутренняя логика неофициального сообщества, и рассматривает неофициалов с точки зрения общей проблематики истории искусства, каждому определяя место. Вопрос «чужих», вынесенный в заглавие книги, таким образом, сам собой снимается — благодаря новому контексту аура отчуждения, окутывающая миф о неофициальном искусстве, благополучно рассеивается.