Кирилл Преображенский: «У русского искусства стратегии нет»

Художник — в 2007 году Кирилл Преображенский был приглашен к участию в выставке documenta 12, — преподаватель Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, а с ноября 2015 года — куратор седьмого сезона проекта «СТАРТ», позволяющего молодым художникам проявить себя через персональные выставки в Центре современного искусства «ВИНЗАВОД», рассказал Марине Анциперовой о войлоке, валенках и птеродактилях, современной скульптуре, квартирных выставках, результатах «Документы» и, конечно же, об опыте преподавания искусства.

Кирилл Преображенский. Фото: Дмитрий Венков

Кирилл Преображенский. Фото: Дмитрий Венков

Марина Анциперова: Считаете ли вы, что в 1990-х опередили свое время — и с монументальной постмодернистской скульптурой, и с первыми экспериментами с видео?

Кирилл Преображенский: Скорее, я был одним из первых в том, что касалось видео, хотя пионерами в этой области в Москве были все-таки Андрей Монастырский и Борис Юхананов. Последний занимался нарративом, видеороманом и рефлексировал такие специфические вещи, как язык видео, но действовал при этом в парадигме драматического повествования. А что касается классического понимания видеоарта, то да, можно сказать, что я был одним из первых.

Про скульптуру — я бы не назвал то, что мы с Алексеем Беляевым делали, монументальной скульптурой. Этот термин имеет жесткие соцреалистические коннотации, а мы делали скорее объект-аттракцион, образ которого был убедителен и без погружения в культурологический контекст: например, самолет из валенок в натуральную величину. В нем есть и Бойс, и разбившийся самолет, и вся мифология, которая за этим стоит, и для специалистов эта была вещь очевидная. Но эта инсталляция («U-87 (Памяти Й. Бойса)», показана в галерее «Риджина» в январе-феврале 1994 года. — Артгид) состояла из двух частей: рядом с самолетом висела гигантская картина, где Бойс стоит на фоне сбитого самолета — монохромная экспрессивная живопись по мотивам реальной фотографии из книги о Бойсе. С этой стороны инсталляция могла быть рассмотрена как постмодернистская. Но было и другое измерение, которое обладает собственным дискурсом: работа была посвящена битве под Москвой, моменту столкновения «порядка» немецкой армии с «хаосом», который олицетворяли силы природы, русскими морозами, и никакая дисциплина, порядок и техника им не могли противостоять, в результате чего получилось такое мифологическое столкновение. Другим образом хаоса является партизанская стратегия, которая тоже является частью русской истории и культуры. И войлок сам по себе бесструктурная материя — максимально уплотненная ризома. Все мы знаем, что у немецкой армии просто не хватало зимнего обмундирования, и обувь была для них одной из самых главных проблем, были массовые обморожения солдат, поэтому самолет из валенок, традиционной зимней обуви в России, которая производится из одной из форм войлока. Так что в U-87 был и постмодернизм, и соц-арт, и другие концепции, заползающие в образы метафизики и идентичности.

Другим нашим большим скульптурным объектом была работа «О гусь, ты тройка» —другое название «Дровни платинового века» (была показана в сентябре 1995 года в Парке Горького в Москве. — Артгид). В русские дровни (вид саней) был запряжен птеродактиль, а на них стояли наши восковые фигуры в натуральную величину, приветствуя новое время. Это в большей степени медиапроект: мы хотели создать бренд нового времени, «Платиновый век», и пропагандировали его различными медиа. Журналы, которые писали тогда об искусстве, делали нам своеобразную рекламу: ставили на наших постановочных фотографиях логотип «Платинового века», и никто не понимал, что это была за компания и что она рекламирует. Историки искусства создают рамирующие понятия — был Серебряный век, Золотой, — а мы задумались над тем, что может быть дальше. Так мы объявили Платиновый век. Это должен был быть междисциплинарный проект, который бы включал в себя и музыку, и литературу, по амбициозности и масштабу схожий с Новой Академией Тимура Новикова и движением «Новые художники» — Тимур тоже любил все брендировать. Возможно, стратегически мы пользовались методологиями постмодернизма или концептуализма, но цели были совсем другие: искали свой визуальный язык, а постмодернизм для нас — это определенная образность, которая сложилась в это время в Москве, и я думаю, мы ее отражали. Мы работали с контекстом, но наши дровни и самолет поражали воображение неподготовленного зрителя. Самолет был похож на древнее ископаемое животное, которое имело странную чешуйчато-валеночную фактуру, «Риджина» находилась тогда на первом этаже, на углу Мясницкой и бульвара, и через огромную стеклянную витрину некоторые люди до того засматривались на этот объект, что происходили аварии.

Опередили ли мы время… Я очень хорошо помню тот момент, когда в «Риджине» было обсуждение самолета. Выставка тогда уже проработала недели две, и все интеллектуальные партнеры «Риджины» — [Анатолий] Осмоловский [признан иноагентом министерством юстиции РФ], [Олег] Кулик, естественно, много выступали, и спектакулярность объекта была основным направлением критики. Все говорили, что вышло здорово, но получилась попса. Надо понимать, на каком фоне мы тогда действовали: акционизм еще только-только проявлялся, Кулик еще не бегал собакой, Толик [Осмоловский] сделал несколько ярких акций, а [Александр] Бренер только забрезжил по каким-то маргинальным углам. А до этого был в основном московский концептуализм, наследником которого я себя считаю, с более сложным кодированием текста. Понятно, почему наши работы могли у некоторых из коллег вызывать раздражение. А в то же время на Западе, в первой половине 1990-х — [Джефф] Кунс и симуляционизм уже в расцвете, меня в то время очень впечатлил [Мэтью] Барни, Деймиан Херст и YBA только начали заявлять о себе, китайских художников чествовали еще единицы. Подсознательное желание выразить идеи в новой пластике, а не только в сопровождающих дискурсивных текстах, как у «Коллективных действий» и «Медицинской герменевтики», было, конечно же, вызовом. Но на фоне критики и нехватки ресурсов со всеми нашими социальными и экономическими проблемами 1990-х эта линия была прервана, хотя мы успели хорошо заявить о себе. Эти работы в Германии например, произвели большое впечатление, и надо было сразу подхватывать [производство объектов-аттракционов], но не вышло: с одной стороны, мы до конца не понимали, что происходит, с другой — старшее поколение не очень-то пускало, им еще нужно было докрутить какие-то свои вещи. На фоне этого не было ни ресурсов, ни материалов: самолет мы с трудом построили, а произвести в то время восковые фигуры музейного качества и птеродактиля из латекса было маленьким подвигом. Так что нам мешали и ресурсы, и технологии, и внутренний запрос.

М.А.: Как вообще сложилось то, что вы стали заниматься искусством? Как познакомились с Олегом Куликом, Анатолием Осмоловским, Владимиром Дубосарским?

К.П.: После акции на Красной площади (акция «Восклицательный знак (Э.Т.И.-текст)» движения «Э.Т.И.», состоявшаяся 18 апреля 1991 года. В ходе акции ее участники выложили на брусчатке площади своими телами слово «х*й». — Артгид) Толик [Осмоловский] был вынужден скрываться с товарищами. Было неясно, предъявят ему что-нибудь или нет. Какое-то время он «шифровался», постоянно переезжал с места на место, и я помню, как он пришел в мастерскую, где мы тогда работали, и сказал, что возможно ему и [Григорию] Гусарову надо будет где-нибудь перекантоваться, и мы согласились, конечно. Кулика я хорошо знаю еще со времен «Риджины» на Преображенке (с 1990 по 1993 годы галерея «Риджина» находилась недалеко от метро «Преображенская площадь». — Артгид), куда всегда ходил с огромным удовольствием, еще до того как он стал [видной фигурой московского акционизма]. С Дубосарским подружились в сквоте на Трехпрудном и на выставке «Интеррегнум» в нюрнбергском кунстхалле.

Но вообще, в юности меня интересовало немного другое, я пришел к изобразительному искусству через авангардный театр, меня интересовали Мейерхольд, биомеханика. Потом было и общение с Юханановым, а в 16–17 лет на меня произвели большое впечатление публикации о Роберте Уилсоне и Ежи Гротовском. Уже тогда я понимал, что это сильная традиция, которая подключена ко многим другим — изобразительной, музыкальной, концептуальному мышлению. В ЦДХ на Крымском Валу в конце 1980-х было такое странное событие — гигантская ретроспектива не самого важного немецкого художника Гюнтера Юккера, он все делает из гвоздей. Выставка была колоссальная, занимала то ли два, то ли три этажа. К ней подверстали конференцию, и это было довольно интересно, собрался самый разношерстный народ. Там были замечательный немецкий драматург Хайнер Мюллер, Роберт Уилсон, Юккер и почему-то в этом же президиуме с ними сидел [Евгений] Евтушенко. Помню смешные и скользкие моменты, когда Мюллер спрашивал, почему его пьесу «Волоколамское шоссе» не издают в СССР, а Евтушенко отвечал: «Как так? Неужели не издают?» Я был хорошо втусован в театральную среду, знал английский язык и спокойно мог брать закрытые издания из спецфондов — моя девушка работала в театральной библиотеке. Так сформировался интерес к театру, а потом был органичный переход к видео и перформансу.

М.А.: Помните свою первую выставку? В одном из интервью говорили, что это самое запоминающееся событие в жизни художника.

К.П.: Я помню, в Москве была такая странная активность, когда непрофильные музеи — Музей Революции, Музей Калинина (до 1992 года располагался в бывшей усадьбе Шаховских — Красильщиковой на ул. Моховой. — Артгид) и даже Палеонтологический музей стали включаться в перестроечную деятельность и взаимодействовать с современным искусством. Это были такие беспрецедентные события, которые слабо можно представить даже сейчас, и мы в них участвовали. Ну а первая наша персональная выставка прошла в галерее «Школа» у Иры Пигановой (выставка «Лаборатория мерзлоты», июнь 1991 года. — Артгид). Тогда мы работали группой, в которую входили Алексей Беляев, искусствовед и сотрудник ГМИИ им. Пушкина Сергей Кусков и я. Это была одна из первых выставок в галерее «Школа», до того Ира показывала в ней проект«Реплика» с кадрами из Дзиги Вертова и фотографиями Александра Родченко. На нее пришли все, кто тогда работал и тусовался в Центре современного искусства (галерея «Школа» располагалась в комплексе зданий Центра современного искусства на Якиманке. — Артгид) — [Леонид] Бажанов, [Марат] Гельман (признан иноагентом Министерством юстиции РФ, включен в список террористов и экстремистов), тогда была очень разнообразная публика. Было достаточно мило. Виктор Мизиано написал о ней в обзоре для Art in America как-то комплементарно.

Мы тогда действовали в рамках группы «Лаборатория мерзлоты», занимались чистым аудиовизуальным экспериментом. Нас интересовали средства консервации информации, и видео как одно из них. Были и другие инструменты — авторская Лешина техника с отпечатками рук, — мы работали с разными фактурами, использовали много искусственного света, рентгеновские снимки костей и т. п. А на той выставке были объекты с землей и зарытыми в землю аналогами инструментов, которые заставляли землю звучать, и это были технологии, близкие терменвоксу: по мере роста растений менялась частота. Все это было органично и экспериментально, тема следов и сохранения. А видео выступало как максимально объективный самописец, потому что в отличие от кино в нем нет глубины, медиума, который находится между глазом и реальностью: на пленке есть только электромагнитные колебания, на ней не остается изображения, только его запись. Поэтому видео было такой органичной частью, одним из способов консервации информации. От этого и произошло наше название «Лаборатория мерзлоты» — заморозка, freeze, запись в информативном смысле. Работа группы заключалась в регулярной экспериментальной практике, а выставочные проекты были скорее фиксацией определенного статуса эксперимента.

М.А.: Почему вы не продолжили заниматься скульптурой дальше? Экономическая ситуация не позволила?

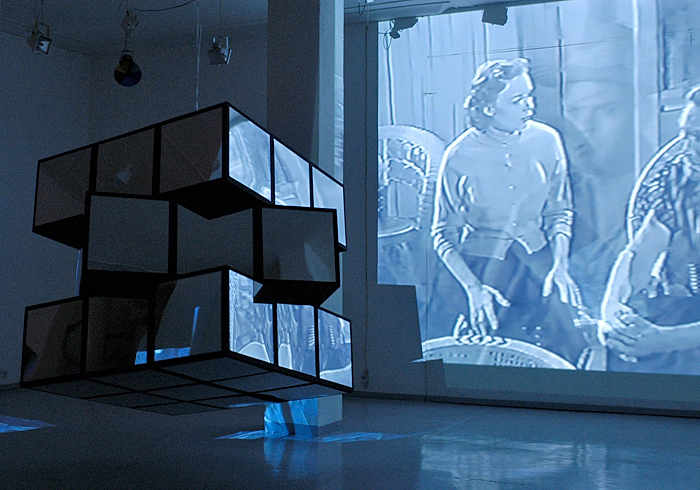

К.П.: В личном смысле это была, конечно же, трагедия: ведь в какой-то момент у нас была иллюзия, что мы могли стать успешными международными художниками. Потенциал был, я его чувствовал. Позже я выставлялся на «Документе» (documenta 12, 2007, художественный руководитель Рогер Бюргель. — Артгид) с другого рода работой, Tram 4 Inner Voice Radio, сделанной в традиции медийной социальной скульптуры, и в ней было много формальных ходов, накопленных в результате опыта. Время от времени я возвращаюсь к объектам, связанным со скульптурой, например, я делал зеркальный кубик Рубика размером 2 на 2 метра, и это тоже серьезная работа.

Идеи в таком формате у меня появляются регулярно, но поскольку у меня многоплановая деятельность, и я еще каким-то образом имею отношения с элементами большого шоу, то сейчас, конечно, я очень «развращен» тем, что в шоу-бизнесе и даже в авторском кино, в отличие от современного искусства, все четко прописано, есть более артикулированное «техзадание». Благодаря этому я понимаю, что такое работать с нужными материалами, иметь возможность получить правильный масштаб видео, света и звука. У нас, к сожалению, современное искусство идет часто по пути материального редуцирования, и один из уважаемых мною коллег, готовя совершенно замечательную музейную выставку, сказал мне: «Какая разница, как показать твою работу — на экране или на маленьком телевизоре? Главное же показать!» Это проблема не только кураторов, но и галеристов, всего способа производства. И хранится это зачастую также — я видел много отделов хранения в наших музеях, и там есть, мягко говоря, над чем работать.

Кажется, что за последние двадцать лет мы успешно вышли из андеграунда, что все статусно поменялось, но нового отношения к искусству и художнику в обществе так и не сложилось, эти понятия деградируют. И это касается не личных отношений, но и профессионального сообщества в целом. Хотя я лично и после «Документы» с такими иллюзиями возвращался, думал, что сейчас все начнется по-другому — а нет.

М.А.: Расскажите, пожалуйста, почему в «жирные» 2000-е, когда все были очарованы отчетами об успехах арт-рынка, вы стали возрождать практику квартирных выставок?

К.П.: Переизбыток предложения имел серьезную мотивирующую роль. Когда появилось большое количество качественных выставочных пространств, белых кубов с приличным светом, хороших действующих художников стало не хватать. Возникла такая забавная ситуация, когда площадок стало больше, чем художников. Поэтому жирные 2000-е захватили в орбиту современного искусства довольно случайных людей. Признаком светскости стало бывать на вернисажах, и все выставки как-то незаметно превратились в вернисажи. Я помню, как все начиналось: у Леонида Бажанова или Виктора Мизиано на Якиманке любое событие было предметом жаркого обсуждения. Пили, конечно же, много, но и обсуждали! А вдруг оказывается, что на вернисаже удобно назначать рабочие встречи и приходится «работать лицом». Магия и кураж стали пропадать, художникам и критикам стало безразлично, кто из их коллег что делает, раньше это было не так. Я знаю массу европейских художников, которые вообще не считают нужным куда-либо ходить кроме своей мастерской, и это нормально. На Западе в целом гораздо более уважительное отношение к фигуре художника и произведению искусства. Там художником может стать автономный интроверт и даже аутист или социопат, а у нас приходится бегать, тусоваться, писать себе самому тексты, и если ты не обладаешь определенным коммуникативными навыками, ты просто обречен. Вся система на Западе работает по-другому: у них искусство более изобразительное, а у нас до сих пор скорее литературное, текстовое, где слова значат не меньше чем образы.

Возвращаясь к «Черемушкам» (квартирная галерея Кирилла Преображенского у станции метро «Академическая», открыта в 2006 году. — Артгид): мне хотелось наладить коммуникативную среду, в которой было бы интересно существовать, в которой процессы шли бы по-другому. С другой стороны, было интересно бытование произведения в приватном пространстве: когда живешь с произведениями искусства в обычной двухкомнатной хрущевской пятиэтажке, бытовая жизнь приобретает другой характер. У меня была спальня, а все остальное — галерея: выходишь из спальни, и попадаешь сразу на выставку, ты среди нее живешь. Тоже любопытно. Я назвал галерею «Черемушки» за абсолютную безликость хрущевской архитектуры. Важно было, что это имя нарицательное: и в Одессе есть «Черемушки», и в Ташкенте. Еще важной художественной референцией была оттепель — именно в то время появился частный герой и в литературе, и в кинематографе, советским людям дали возможность частной жизни, и это способствовало появлению темы «частного человека».

Для меня искусство интересно, пока в нем есть магия, и это касается коммуникаций, отношений внутри сообщества. Просто скучно становится, когда уходит все иррациональное и остается только институциональная бюрократическая надстройка — музеи, галереи, фонды и т. д. Это все очень важно, но не менее важно понимать причинно-следственную связь, кто для чего существует, у нас приоритеты несколько изменились, и начало этих негативных изменений пришлось как раз на жирные 2000-е. Поэтому я и назвал галерею «Черемушки», памятуя об оперетте Шостаковича и магии, которая противостоит попыткам чрезмерной институционализации и бюрократии. В этом былое ее отличие, в исключительной приватности.

М.А.: Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с журналом «Радек». И я хотела бы узнать, что у вас за мировоззрение. Анатолий Осмоловский, который придумал «Радек», известный левый, Алексей Беляев — правый, а вы со всеми дружите. Где находятся ваши убеждения, в какой точке?

К.П.: Да, к этому довольно проблематично относятся в Москве. У нас все еще консервативная творческая среда: вопрос «С кем вы, мастера культуры?» до сих пор звучит и с телеэкранов, и в локальных сообществах. Я всегда от этого страдал — я вращался в самых разных кругах, дружил и работал с электронными музыкантами, с клубной культурой, с рейверами, левыми, философами, у меня очень неплохие отношения с некоторыми киношниками и актерами, я не вижу причин для того, чтобы не общаться одновременно с Беляевым, Осмоловским или [Павлом] Пепперштейном. А от нас все время требуют определяться, с кем вы — с теми или этими.

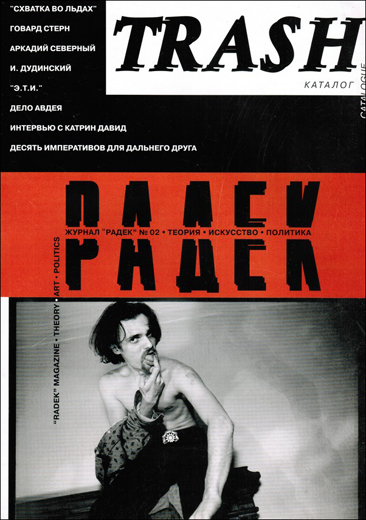

К журналу «Радек» я подключился на проекте, который назывался «Против всех партий». Как человеку, близкому разным субкультурам, мне хотелось его экстраполяции и расширения. То, что ресурс должен был работать на обновление политической системы, мне казалось забавным и органичным, это была молодежная вещь, где сам дух обновления опережает понимание, структурные вопросы. Проще говоря, это был момент, когда молодых интеллектуалов все в равной степени достали и демократы, и коммунисты, и бандиты. Я участвовал в подготовке двух номерах журнала, вторым был номер, посвященный культуре и теории трэша, где я был соредактором. А в художественных пересечениях я вообще не вижу проблем — я, например, в какой-то момент с Толиком [Осмоловским], [Дмитрием] Гутовым и Авдеем Тер-Оганьяном стал продвигать нонспектакулярное искусство. Моя идеологическая платформа не диктовала мне инициатив, в которых я должен был принимать участие, это всегда определяли личный опыт и драйв. А если несерьезно говорить о моих предпочтениях, я, наверное, анархист (хотя здесь должна быть ремарка, что это ирония и юмор).

М.А.: Художественный критик Ирина Кулик на вопрос о том, какой вы художник, сказала, что вы не художник, а преподаватель. И что она не видела ваши работы 20 лет. Что бы вы ответили ей? И как из авангарда неформальных выставок вы пришли в авангард образования?

К.П.: Видимо, Ирина Кулик не замечает моих последних работ, например, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже этим летом была работа We are here 2015 года. Я продолжаю серию Increadably Strange Museum, начатую в галерее XL в 2000-х, относительно недавно я показывал работу Tourism-Sufism в ЦДХ на выставке, посвященной 20-летию с момента падения Берлинской стены, большая инсталляция «На нарах» была представлена в Красноярском музейном комплексе, в прошлом году в центре Мейерхольда осуществил перформанс Meyerhold, посвященный юбилею великого мастера. Я занимаюсь теми вещами, которые мне действительно интересны в конкретный момент времени. Чем считать «Черемушки»? Просто чередой выставок, которые там прошли? Новой жизнью апт-арта? У многих в ней прошли первые персональные выставки — Валерия Чтака, Даниила Зинченко, Сергея Сапожникова и других. А преподавание или то, что я делаю в областях, связанных с курированием выставок и программ фестивалей? Или мой лейбл и журнал Vidiot? То, что я позволяю себе дружить с разными людьми и заниматься разными вещами, не означает, что я множу идентичности. Комментарий Кулик понятен, но можно ли в той ситуации, когда у художника неопределенный статус в обществе, ему такой упрек предъявлять? Художников, которые могут себе позволить жить искусством, можно перечислить по пальцам: из моего поколения это Толя Осмоловский, Дубосарский и Виноградов, Кулик, Гутов, AES+F и некоторые другие. К кому тогда этот вопрос?

А образование возникло очень органично. Еще в 1990-х я читал лекции в западных институциях о русском видеоарте и современном искусстве, собственном опыте, курировал в Касселе большую ретроспективу параллельного кино, видеоарта и первых немых русских фильмов, она называлась «Первые и последние» (Die Ersten und die Letzten, Кассель, 1990. — Артгид). Для многих других фестивалей и мероприятий я курировал программы видео и кино. А потом, в Москве, Толик с Авдеем стали меня привлекать, чтобы я рассказывал про видеоарт и документальное кино новому поколению, так что предложение преподавать в Школе Родченко было очень органичным. Я до сих пор очень рад, что это произошло, и продолжаю там с удовольствием работать.

М.А.: Обозреватель газеты «Коммерсантъ» Валентин Дьяконов считает, что именно то, что у вас нет корпуса собственных программных работ, и позволяет вам быть сильным преподавателем, то есть вы не навязываете студентам свое видение. Вы согласитесь с ним?

К.П.: У меня есть корпус программных работ, и студенты это знают. Интересно другое. Например, художественный критик Александра Новоженова не считает, что все мои студенты как-то сильно отличаются друг от друга, даже статью написала на эту тему, и я вступил с ней в очень жесткую полемику. У студентов нет ничего общего, и это связано с моим отношением к жизни, у меня есть большой опыт в разных областях, и я могу принимать разные вещи. Я занимался не только работой на территории современного искусства, но и другими проектами в области театра, кино и телевидения, готовил большие мероприятия. Там другие риски, ресурсы, качество. А у студентов часто бывает такое, что я вслед за Бунюэлем в шутку называю «смутный объект желания». Я никого не прессую идеологически, хотя могу рассмотреть каждый проект в контексте истории и теории искусства. Но сначала я задаю простой вопрос: «А что мы будем производить?» Сколько понадобится пластика, другого материала, гвоздей? Какой хронометраж будет у видео? Когда человек оказывается перед простыми вопросами, он начинает понимать, из чего же все состоит: мне мало сказать «гендер» или «гастарбайтеры», журналисты тоже пишут обо всех этих вещах. Поэтому сейчас я стараюсь бороться и за материальный образ произведений — слабую сторону российского искусства.

М.А.: Вы боретесь с текстом?

К.П.: Если есть и тексты, и образы — это прекрасно. Но когда на выходе получаются только тексты — странно. Сейчас часто бывает так, что приходишь на выставку и видишь двенадцать помятых листов А4. Таким художникам, наверное, надо заниматься профессиональной литературой, философией или чем-то другим, есть много областей работы со словом.

М.А.: Как вы планируете курировать проект «СТАРТ» на «ВИНЗАВОДЕ»? Вы известны тем, что умеете выращивать учеников и выращивать работы, а здесь их нужно будет, скорее, отбирать.

К.П.: Точно так же, как и преподавать. Меня интересуют картинка, какой-то образ, неординарные пластические решения. Уровень качества и дискурса, идеи и воплощенности. Я часто говорю, что мне немного надоела ситуация выяснения своей идентичности, национальной рефлексии и самокопания. Эти идеи я вижу везде последние лет десять минимум, все снимают руины «совка» — ВДНХ ли это, разваливающиеся деревни, колхозы, какие-то общественные строения или советский архитектурный модернизм 1980-х. Наверное, эти травмы надо как-то прорабатывать, но нельзя в этом утопать, это вещь самореферентная. Понятно, что фактура богатая, руины всегда живописны, сразу дают эмоции. Кто-то делает это сознательно, кто-то — бессознательно, но это всегда большой соблазн, такая китчевая фактура, которая лежит довольно близко к поверхности, для которой не нужно сверхусилий. Мне кажется, современное искусство по сути своей интернационально. Если национальный контекст не конвертируем даже с точки зрения перевода, то как зритель попадет туда? А с идентичностью мы окончательно разобрались еще в XIX веке, наверное.

М.А.: Но при этом вы говорили недавно, что Западу интересна только русская «дичь».

К.П.: А это уже культурная политика. «Дичь» — это всегда эксклюзив, она никуда не встроена и не является продуктом серьезного рассмотрения. «Дичь» как фигура речи — понятная, чрезмерно иллюстративная вещь, всегда экзотичность, но не предмет регулярного бытования. Если говорить о стратегии, то у русского искусства ее нет, а попытка канонизировать себя через дикость и экзотичность — всегда вопль отчаяния, но как сделать это предметом серьезной дискуссии? Все думают так: пусть русские сами разбираются со своей историей, действительно сложной, драматичной, но кому это еще интересно сейчас? Мы живем на других скоростях, и за последние почти тридцать лет мы ничего не поставили миру, кроме, пожалуй, [Ильи] Кабакова. Все остальные успехи моих замечательных коллег очень локальны, они по большому счету никуда не встроены. И есть еще такой интересный момент: если в предыдущую редакцию «Искусства с 1900 года» Кабаков был включен, то сейчас русское искусство в XX веке заканчивается в начале 1930-х годов, там нет даже Кабакова, я уж не говорю про нонконформизм и все остальное.

М.А.: Вы пессимист?

К.П.: Ну почему же, я неисправимый оптимист. Я могу получать колоссальное удовольствие от работ моих студентов — намного большее, чем от рассуждений о судьбах русского искусства вообще. Это связано со мной, я могу на это повлиять каким-то образом. О некоторых вещах, о личных потерях, я, как и любой человек, сожалею, конечно. Но мы проживаем нашу собственную жизнь, и я страдать не хочу.