Петер Бюргер. Теория авангарда. М.: V—A-C press, 2014

Книга немецкого философа и одного из первых теоретиков авангарда Петера Бюргера «Теория авангарда» была впервые издана в 1974 году и с тех пор много раз переиздавалась. Это сочинение, которое несомненно является настольной книгой любого, кто интересуется историей и теорией авангарда, наконец, вышло (в переводе с немецкого Сергея Ташкенова) на русском языке. С любезного разрешения Фонда V—A-C («Виктория — искусство быть современным») мы публикуем раздел «Отрицание автономии искусства в авангарде» главы «К проблеме автономии искусства в буржуазном обществе».

Обложка книги Петера Бюргера «Теория авангарда»

Обложка книги Петера Бюргера «Теория авангарда»

Отрицание автономии искусства в авангарде

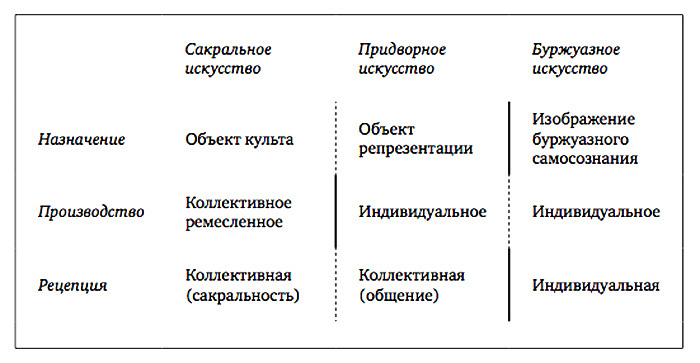

До сих пор научные дискуссии о категории автономии страдали от неопределенности вспомогательных категорий, образующих единство понятия автономного произведения искусства. А так как развитие отдельных подкатегорий протекает далеко не синхронно, то иногда автономным кажется уже придворное искусство, а в других случаях — только буржуазное. Чтобы доказать, что противоречия между различными интерпретациями коренятся в природе самого предмета, очертим историческую типологию. Она не случайно сведена к трем элементам (назначение, производство, рецепция) — нам важно наглядно продемонстрировать неравномерность развития отдельных категорий.

A. Сакральное искусство (например, искусство Высокого Средневековья) служит объектом культа. Оно целиком включено в общественный институт религии. Оно производится коллективным ремесленным методом. Рецепция также институционализирована в качестве коллективной[1].

B. Придворное искусство (например, искусство при дворе Людовика XIV) также имеет четко определенное назначение — в качестве репрезентативного объекта оно служит прославлению монарха и саморепрезентации придворного общества. Придворное искусство является частью жизненной практики двора точно так же, как сакральное искусство — частью жизненной практики верующих. Тем не менее освобождение от связи с сакральным — первый шаг на пути к эмансипации искусства. (Эмансипация используется здесь как описательное понятие, обозначающее выделение искусства в особую социальную подсистему.) Отличие от сакрального искусства особенно заметно в области производства: художник производит как индивид и начинает сознавать уникальность своей деятельности. Рецепция же остается коллективной; однако содержание коллективного действия составляет уже не сакральность, а светское общение.

C. Буржуазное искусство обладает репрезентативной функцией лишь в той мере, в какой буржуазия перенимает аристократические представления о ценностях; в качестве истинно буржуазного искусство есть объективация самосознания своего класса. Производство и рецепция артикулированного в искусстве самосознания больше не связаны с жизненной практикой. Хабермас называет это удовлетворением остаточных потребностей, то есть потребностей, вытесненных из жизненной практики буржуазного общества. Не только производство, но и рецепция осуществляется теперь индивидуально. Уединенное погружение в произведение искусства — адекватный способ присвоения форм, отсутствующих в жизненной практике буржуа, даже если он еще притязает на истолкование этой практики. Наконец, эстетизм, в котором буржуазное искусство достигает стадии самокритики, устраняет и это притязание. Изолированность от жизненной практики, с самого начала определявшая функционирование искусства в буржуазном обществе, становится теперь его содержанием.

Приведенную типологию можно представить в виде следующей схемы. (Жирные вертикальные линии обозначают коренной перелом в развитии, пунктирные линии — менее значительную перемену.)

Схема позволяет увидеть неравномерность развития отдельных категорий. Характерный для искусства в буржуазном обществе индивидуальный способ производства возникает уже в рамках придворного меценатства. Но придворное искусство по-прежнему включено в жизненную практику, хотя репрезентативная функция, по сравнению с культовой, представляет собой определенный шаг к ослаблению притязаний искусства на непосредственное социальное применение. Рецепция придворного искусства также носит коллективный характер, пусть даже содержание коллективного действия изменилось. В области рецепции значительные изменения приходят лишь с буржуазным искусством: оно воспринимается отдельными индивидами. Роман является тем литературным жанром, в котором новый тип рецепции обретает соответствующую себе форму[2].Что касается назначения, то коренной перелом происходит также с появлением буржуазного искусства. Сакральное и придворное искусство, каждое по-своему, включены в жизненную практику реципиента. Будучи объектом культа или репрезентации, произведение искусства обладает функциональным назначением. На буржуазное искусство это правило в той же мере уже не распространяется; изображение буржуазного самосознания осуществляется в области, лежащей за пределами жизненной практики. Буржуа, в своей жизненной практике сведенный к частной функции (целерациональной деятельности), познает себя в искусстве как «человека»; здесь он может развить весь спектр своих задатков, но лишь при условии, что эта область строго отделена от жизненной практики. С этой точки зрения (и это не явствует из схемы) отделение искусства от жизненной практики становится важнейшим признаком автономии буржуазного искусства. Во избежание недоразумений еще раз подчеркнем, что автономия в этом смысле обозначает статус искусства в буржуазном обществе, но о содержании произведений речи пока не идет. В то время как к концу XVIII века институт искусства можно считать сложившимся, развитие содержания произведений подчиняется исторической динамике, конечная точка которой достигается в эстетизме, где искусство становится собственным содержанием.

Европейские авангардные движения можно описать как удар по статусу искусства в буржуазном обществе: они отрицали не предшествующую им форму искусства (стиль), но сам институт искусства, обособленный от жизненной практики человека. Когда авангардисты требуют, чтобы искусство снова стало практическим, это не подразумевает, что содержание художественных произведений должно быть общественно значимым. Это требование лежит в иной плоскости и не касается содержания отдельных произведений; оно направлено на способ функционирования искусства в обществе, определяющий как производимый искусством эффект, так и его содержание.

Главным признаком искусства в буржуазном обществе авангардисты считают его обособленность от жизненной практики. Среди прочего, это стало возможным потому, что эстетизм сделал сущностным содержанием произведения те черты, которые составляют институт искусства. Совпадение института и содержания произведения было логически необходимым условием для того, чтобы авангард мог поставить искусство под вопрос. Авангардисты нацелены на снятие искусства (в гегелевском смысле слова): искусство надлежит не просто разрушить, но перевести в жизненную практику, где оно сохранилось бы, пусть и в измененном виде. Важно заметить, что авангардисты перенимают при этом существенный элемент эстетизма. Последний сделал содержанием произведений дистанцию по отношению к жизненной практике. Жизненная практика, на которую, ее отрицая, ссылается эстетизм, есть целерациональность буржуазной повседневности. Авангардисты вовсе не думают интегрировать искусство в такую жизненную практику; напротив, они сходятся с эстетистами в неприятии целерационального мироустройства. Что отличает первых от последних, так это попытка организовать новую жизненную практику на основе искусства. В этом отношении эстетизм также оказывается необходимой предпосылкой авангардистской интенции. Лишь искусство, содержание произведений которого целиком обособлено от (дурной) жизненной практики существующего общества, может быть центром, исходя из которого организуется новая жизненная практика.

Вникнуть в суть авангардистской интенции помогает изложенная во введении теория Герберта Маркузе о двойственной природе искусства в буржуазном обществе. Так как искусство обособлено от жизненной практики, оно способно вобрать в себя все те потребности, удовлетворению которых в повседневной жизни мешает вездесущий принцип конкуренции. Такие ценности, как человечность, радость, правда, солидарность, вытесняются из реальной жизни и сохраняются в искусстве. В буржуазном обществе искусство играет противоречивую роль: оно очерчивает образ лучшего порядка и тем самым выражает протест против существующего дурного. Но реализуя образ лучшего мира в виде фикции, оно освобождает общество от давления сил, направленных на его изменение. Эти силы сковываются в сфере идеального. В той мере, в какой искусство достигает этого, оно в маркузеанском смысле слова «аффирмативно». Если двойственная природа искусства в буржуазном обществе заключается в том, что дистанция по отношению к общественному процессу производства и воспроизводства содержит элемент как свободы, так и необязательности, неэффективности, то становится ясно, что и попытка авангардистов вернуть искусство в жизненный процесс — глубоко противоречивая затея. Ведь без (относительной) свободы искусства по отношению к жизненной практике невозможно и критическое постижение реальности. Искусство, более не обособленное от жизненной практики, но целиком в нее погруженное, вместе с дистанцией по отношению к ней теряет также и способность ее критиковать. В эпоху исторического авангарда попытка снять дистанцию между искусством и жизненной практикой еще обладала всем пафосом исторической прогрессивности. Между тем развитие культурной индустрии привело к ложному снятию дистанции между искусством и жизнью, что также обнажает противоречивость авангардистского предприятия[3].

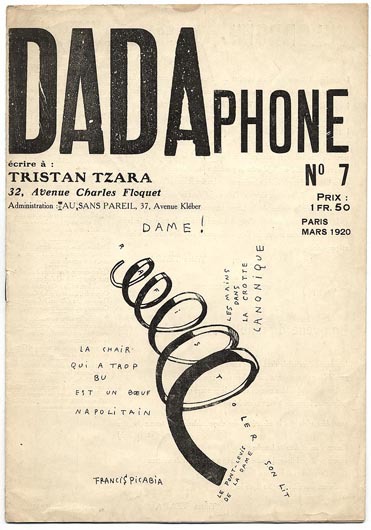

Обратимся теперь к вопросу о том, как идея снятия института искусства сказывается на всех трех областях, характеризующих автономное искусство — назначении, производстве и рецепции. Речь пойдет не о произведениях авангарда, но о его манифестациях. Акция дадаизма не обладает характером произведения, и все же мы имеем дело с аутентичным проявлением художественного авангарда. Мы не пытаемся утверждать, будто авангардисты вообще не создавали произведений, заменяя их кратковременными акциями. Тем не менее, как мы увидим, авангардисты если и не разрушают категорию произведения искусства, то кардинально ее меняют.

Из всех трех областей труднее всего определить назначение авангардистской манифестации. В эстетистских работах изолированность произведения от жизненной практики, характерная для статуса искусства в буржуазном обществе, стала существенной частью его содержания. Лишь это позволяет произведению искусства стать самоцелью в полном смысле этого слова. В эстетизме находит свое проявление общественная неэффективность искусства. Авангардисты противопоставляют ей не искусство, оказывающее воздействие на существующее общество, но принцип снятия искусства в жизненной практике. Однако такая концепция не позволяет определить назначение искусства. В случае с искусством, возвращенным в лоно жизненной практики, нельзя говорить даже об отсутствии его социального назначения, как было в случае с искусством эстетизма. Если искусство и жизненная практика образуют единое целое и если практика носит эстетический характер, а искусство — практический, то определить назначение искусства становится невозможно, поскольку утрачивается основополагающее для понятия «назначения» разделение двух областей — искусства и жизненной практики.

Что касается производства, то, как мы видели, в случае автономного искусства оно осуществляется индивидуально. Художник производит как индивид, и его индивидуальность понимается не как выражение чего-либо, а как радикальное отличие. Об этом свидетельствует понятие гениальности. Квазитехническое понимание исполнения произведений искусства, к которому приходит эстетизм, противоречит ему лишь на первый взгляд. Валери, например, демистифицирует художественный гений, сводя его к психологическим мотивациям, с одной стороны, и к владению художественными средствами, с другой. Но хотя он и обнажает лежащий в основе псевдоромантических учений о вдохновении самообман производителя искусства, он отнюдь не преодолевает концепцию, утверждающую индивида как субъекта художественного творчества. Напротив, теория Валери о гордости (orgueil) как силе, запускающей и стимулирующей творческий процесс, реанимирует ключевое для искусства в буржуазном обществе представление об индивидуальном характере художественного производства[4]. В своих наиболее крайних проявлениях авангард противопоставляет этому не коллектив как субъект творчества, но радикальное отрицание категории индивидуального производства. Когда Дюшан с 1913 года начинает подписывать предметы массового производства (писсуар, сушилку для бутылок) и посылать их на художественные выставки, он тем самым отрицает категорию индивидуального производства. Подпись, которая фиксирует индивидуальный характер произведения (тот факт, что своим появлением оно обязано конкретному художнику) и отмечает произвольный массовый продукт, оборачивается насмешкой над всяким притязанием на индивидуальную креативность. Дюшан разоблачает не только художественный рынок как институт, ценящий подпись выше достоинств произведения, под которым она стоит, но радикальным образом ставит под вопрос сам принцип искусства в буржуазном обществе, согласно которому творцом произведения искусства считается индивид. Реди-мейды Дюшана — не произведения искусства, а манифестации. Смысл дюшановской провокации прочитывается не из целостности формы и содержания отдельных подписанных им предметов, а только из контраста между объектом массового производства, с одной стороны, и подписью, а также художественной выставкой, с другой. Очевидно, что такой тип провокации не допускает бесчисленных повторений. Провокация зависит от того, на что она направлена; в данном случае — от представления об индивиде как о субъекте художественного творчества. Как только подписанная сушилка для бутылок приобретает статус музейного экспоната, провокация утрачивает силу; она оборачивается собственной противоположностью. Сегодняшний художник, подписывающий и выставляющий печную трубу, вовсе не разоблачает художественный рынок, но подстраивается под него; он не разрушает идею индивидуальной креативности, а утверждает ее. Похоже, что виной тому — крах авангардистского проекта снятия искусства. Поскольку протест исторического авангарда против института искусства сам уже воспринимается в качестве искусства, протестный жест неоавангарда лишается аутентичности. После того, как такие заявления себя не оправдали, он больше не может называться протестным. Именно поэтому произведения неоавангарда часто воспринимаются как декоративно-прикладное искусство[5].

Авангард отрицает не только категорию индивидуального производства, но и категорию индивидуальной рецепции. Реакция возмущенной публики, спровоцированная дадаистской акцией и колеблющаяся от гневных выкриков до рукоприкладства, носит решительно коллективный характер. Какой бы она ни была, она остается реакцией, откликом на провокацию. Какой бы активной ни была публика, граница между производителем и реципиентом не исчезает. Снятие контраста между ними соответствует логике авангардистского проекта снятия искусства как сферы, изолированной от жизненной практики. Не случайно и указания Тцара по написанию дадаистского стихотворения, и инструкции Бретона по автоматическому письму имеют характер рецептов[6]. С одной стороны, в этом кроется полемика, направленная против индивидуальной креативности художника, с другой, рецепт следует воспринимать буквально как указание на возможную активность реципиента. Автоматические тексты в этом смысле можно рассматривать как руководство по автоматическому письму. Тем не менее это производство следует понимать не как художественное производство, но как часть раскрепощающей жизненной практики. Это и подразумевает Бретон, требуя «практиковать поэзию» (pratiquer la poésie). В этом требовании не только совпадают производитель и реципиент, но сами эти понятия теряют свой смысл. Нет больше ни производителя, ни реципиента — есть только индивид, использующий поэзию как инструмент преодоления жизненных трудностей. Вместе с тем здесь таится опасность, которой как минимум отчасти подвержены сюрреалисты, — опасность солипсизма, cкатывания к проблемам отдельного субъекта. Сам Бретон эту опасность сознавал и обдумывал различные пути ее преодоления. Один из них — восхваление спонтанности любовных отношений. Возможно, строгая групповая дисциплина тоже была попыткой избежать кроющейся в сюрреализме опасности солипсизма[7].

Подводя итог, можно сказать, что исторический авангард отрицает фундаментальные условия автономии искусства: изолированность искусства от жизненной практики, индивидуальное производство и обособленную от него индивидуальную рецепцию. Авангард ставит себе целью снятие автономного искусства через его растворение в жизненной практике. Цель эта не была и, пожалуй, не может быть достигнута в буржуазном обществе, разве что в форме ложного снятия автономного искусства[8]. Наличие такого ложного снятия подтверждают развлекательная литература и товарная эстетика. Литература, которая в первую очередь стремится навязать читателю определенное потребительское поведение, в самом деле носит практический характер, однако не в том смысле, какой вкладывали в это авангардисты. Такая литература — инструмент не эмансипации, а порабощения[9]. То же касается и товарной эстетики, которая соблазнительностью формы заставляет покупателя приобретать ненужный ему товар. Искусство здесь также выполняет практическую функцию, но уже в качестве искусства порабощающего[10]. Эти небольшие примеры показывают, что теория авангарда помогает понять и развлекательную литературу, и товарную эстетику как формы ложного снятия института искусства. В позднекапиталистическом обществе проекты исторического авангарда реализуются со знаком минус. Исходя из опыта ложной деавтономизации искусства, стоит задаться вопросом, желательно ли вообще снятие автономного статуса и не обеспечивает ли разрыв между искусством и жизненной практикой пространство свободы, внутри которого мыслимы альтернативы существующему положению дел.

Примечания

- ^ См. недавнюю работу: Warning R. Ritus, Mythos und geistliches Spiel // Fuhrmann M. (Hg.) Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption. München: Fink, 1971.

- ^ Как известно, еще Гегель говорил о романе как «современной буржуазной эпопее» (Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4-х т. М.: Искусство, 1971. Т. 3. С. 474).

- ^ О проблеме ошибочного снятия дистанции между искусством и жизненной практикой см. § 18 книги: Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1968. S. 176 ff.

- ^ См.: Bürger P. Funktion und Bedeutung der ‘orgueil’ bei Paul Valéry // Romanistisches Jahrbuch, Bd. 16, 1965.

- ^ Примеры неоавангардных произведений в изобразительном искусстве см. в выставочном каталоге: Adriani G. ( Hg.) Sammlung Cremer, Europäische Avantgarder 1950–1970. Tübingen: Kunsthalle, 1973. О проблеме неоавангарда см. также главу III, 1 настоящей книги.

- ^ Tzara T. Pour faire un Poème dadaïste // Lampisteries précédées des sept manifestes dada. Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1963. P. 64; Бретон А. Манифест сюрреализма // Андреев Л. (ред.) Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986.

- ^ О сюрреалистической концепции группы и коллективных опытах, которые разрабатывали и частично реализовали сюрреалисты, см.: Lenk E. Der springende Narziß. André Bretons poetischer Materialismus. München: Rogner & Bernhard, 1971. S. 57 ff., 73 f.

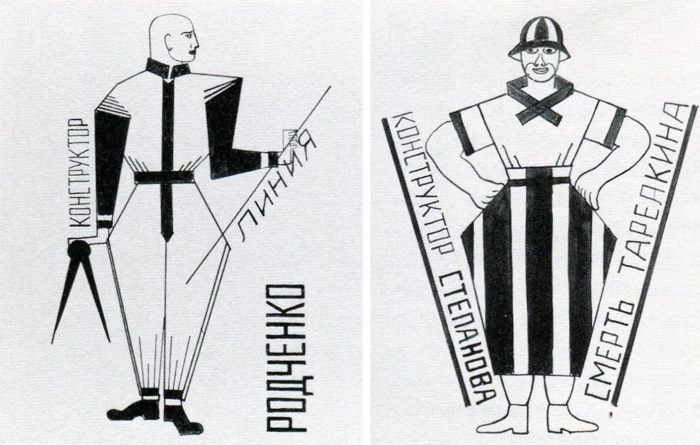

- ^ Имеет смысл изучить, насколько после Октябрьской революции в изменившихся социальных условиях русские авангардисты смогли осуществить проект возвращения искусства в жизненную практику. Как Б. Арватов, так и С. Третьяков, переворачивая сложившееся в буржуазном обществе понятие искусства, определяют его как общественно полезную деятельность: «Радость превращения сырого материала в некоторую общественно-полезную форму, сопровождаемая умением и напряженным поиском наиболее целесообразной формы — вот, чем должно было бы стать это „Искусство всем“» (Третьяков С. Искусство в революции и революция в искусстве // Горн, No 8, 1923. C. 116). «Базируясь на общей со всеми прочими областями жизни технике, художник проникнется идеей целесообразности, будет обрабатывать материалы не в угоду субъективным вкусам, а согласно объективным задачам производства» (Арватов Б. Указ. соч. С. 100). Кроме того, исходя из теории авангарда и опираясь на конкретные исследования, имело бы смысл разобрать проблему того, какое место (и с какими последствиями для субъектов художественного творчества) институт искусства занимает в обществе социалистических стран по сравнению с буржуазным обществом.

- ^ В этой связи см.: Bürger C. Textanalyse als Ideologiekritik. Zur Rezeption zeitgenössischer Unterhaltungsliteratur. Frankfurt: Athenäum, 1973.

- ^ См.: Haug W.F. Kritik der Warenästhetik. Frankfurt: Suhrkamp, 1971.