In memoriam. Глеб Поспелов

27 октября 2014 года не стало Глеба Поспелова, историка искусства, заведующего сектором истории русского искусства в Государственном институте искусствознания, но прежде всего ученого, повлиявшего (и лично, и своими трудами, прежде всего блестящей монографией «Бубновый валет») на несколько поколений искусствоведов.

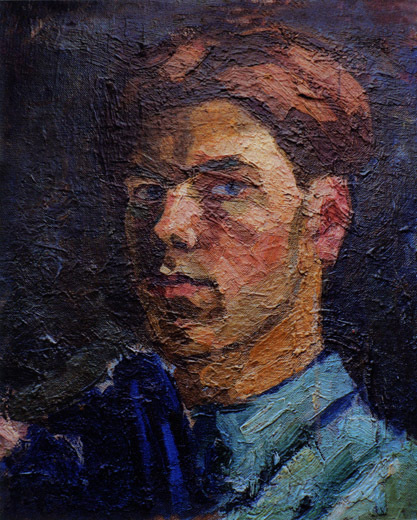

Глеб Геннадьевич Поспелов. 2008. Фото: Екатерина Алленова

Глеб Геннадьевич Поспелов. 2008. Фото: Екатерина Алленова

Незадолго до выхода в свет последней книги Поспелова «О картинах и рисунках» Екатерина Алленова, одна из его учениц, встретилась с Глебом Геннадьевичем, чтобы побеседовать с ним и вспомнить разные этапы его жизненного пути. Эта беседа затем легла в основу вступительной статьи к книге. Сегодня мы имеем возможность вернуться к тем временам и отдать дань уважения памяти авторитетнейшего ученого, первооткрывателя, безусловно, самых ярких и увлекательных страниц в истории раннего русского авангарда.

Из кого получаются искусствоведы

Он потомственный гуманитарий, сын крупного филолога, профессора Московского университета Геннадия Поспелова, в 1960-е годы подпольно написавшего критическую брошюру о природе советского социалистического строя. Книга эта попала в самиздат и вышла во Франции с предисловием знаменитого французского писателя и философа Роже Гароди, причем автор самой рукописи был неизвестен и его искал КГБ, но не нашел. Первым же в гуманитарной династии Поспеловых был протоиерей Костромского собора и церковный писатель Иван Григорьевич Поспелов, в 1890-е годы полемизировавший со Львом Толстым и выступавший, естественно, на стороне церкви, а не Толстого. Его сын Николай был также филологом, преподавателем тульского педагогического института и автором школьного учебника, выдержавшего 13 изданий. «И только мы с моим сыном Петром отклонились от филологического русла, — улыбается Глеб Геннадьевич, — он стал музыкальным критиком, а я искусствоведом. В детстве меня учили и музыке, и рисованию. Может быть, из меня вышел бы хороший пианист, но Великая Отечественная война прервала эти занятия, потому что в Сибири, куда мы эвакуировались, музыкой заниматься не было возможности, и я полностью переключился на живопись». В 1942 году юный художник за пейзаж с весенней лужей получил в Доме пионеров первую премию — валенки. Колоссальное по тем временам достижение.

Вернувшись в Москву, Поспелов поступил в художественную школу, где в библиотеке из-под полы ему и другим ученикам учителя показывали альбомы с импрессионистами или Сезанном — эти картины тогда нигде нельзя было увидеть «живьем». Под впечатлением от Сезанна 18-летний Глеб написал автопортрет в сезаннистском духе, за что из художественной школы был изгнан. «Я искусствовед, происходящий из неудавшихся художников, и считаю, что это отнюдь не худший вариант, потому что и живопись, и графика в этом случае чувствуются “изнутри”, как бы ощущаются кончиками пальцев. Я, например, очень хорошо различаю искусствоведов, получившихся из филологов, и тех, которые произошли из историков». Поспелов окончил МГУ, написав у всеобщего учителя Федорова-Давыдова диплом о «смольнянках» Левицкого, а затем защитив кандидатскую о портретных рисунках Кипренского уже в Институте искусствознания. Там он и обитает до сих пор, в течение уже половины столетия, пройдя путь от аспиранта до заведующего сектором.

Научный дебют Поспелова в Институте искусствознания начался со знаменитых «серых томов» истории искусства под редакцией Грабаря, где младший научный сотрудник написал для VIII тома главу о провинциальной живописи первой половины XIX века. «Никто этого искусства не знал, оно было рассыпано по провинциальным музеям. И вот я с огромной деревянной фотокамерой (сафьяновые красные гармошки, цейссовский объектив), с киношным треножником, черной светонепроницаемой тканью («чертовой кожей», которой надо было укрываться при фотосъемке), с «юпитерами» для подсветки, проводами, экспонометрами, пленками — с этим неподъемным имуществом в одиночку объездил буквально всю провинцию, фотографируя картины в музеях. Полтава, Харьков, Сумы, Арзамас, Горький, Киров, Казань… Лето, жара 40 градусов, мухи сонные на окнах. В Горьком ночевал прямо в музейных залах, на красных плюшевых кушетках. Ни сигнализации, ни сторожей… И никто в музеях не требовал с меня хищных этих долларов, как сегодня, когда за каждую съемку гребут черт знает сколько денег, вообще нигде не спрашивали никаких бумаг — я просто устанавливал свое оборудование и снимал». Это был 1959 год.

Как становятся мэтрами

В 1960-е годы в Институте искусствознания затевалась четырехтомная история русской художественной культуры, и для четвертого тома Поспелову была поручена глава уже по «новейшим течениям живописи», начиная с «Голубой розы» и «Бубнового валета» и заканчивая всеми супрематистами. Он буквально поселился в фондах Третьяковки и в особенности Русского музея, где просидел несколько месяцев, изучая работы авангарда. «Там, по сути, произошло мое становление как искусствоведа, потому что я понял, что только сидя перед картинами, сравнивая их, можно по-настоящему изучить живопись, и мое художественное образование очень мне в этом помогло. Глава, которую я написал, на первых порах пользовалась у коллег большим успехом, но директор института Юрий Барабаш требовал, чтобы в моем тексте непременно были слова о духовном кризисе в русском искусстве начала ХХ века. И волокита длилась годами. Статья была написана в 1969 году, а вышла только в 1980-м. Барабашу непрерывно нужны были какие-то переработки текста, в конце концов я ему такое нафантазировал по поводу духовного кризиса, что он плюнул и сказал, что лучше пусть все останется как было. Потом с этой статьи снимали стружку на ученых советах. В конце концов она была опубликована, и тут ее начали замалчивать, как будто ее и не было».

В начале 1970-х Поспелов принялся уже за монографию о «Бубновом валете», к 1974 году ее написал, и начался цикл мытарств теперь уже с этой книгой. Заниматься «бубновыми валетами» в 1960–1970-е годы было несомненной дерзостью — это был взрывоопасный материал, «валеты» тогда воспринимались в лучшем случае как крайне левые нарушители всех возможных правил и спокойствия. И с ними никто не желал связываться. В Институте искусствознания книгу издавать отказались, в издательстве «Искусство» тоже. Зато у Поспелова нашлись знакомые в Германии, и книга вышла на немецком в 1985 году в Дрездене и Штутгарте. На русском же языке «Бубновый валет» удалось выпустить только в 1990 году, а в 2008-м вышло уже второе, расширенное издание.

В 1983-м Поспелов сделал попытку эту же работу защитить в качестве докторской диссертации, и тут началась новая эпопея. «Сама защита прошла на ура, — вспоминает он, — кроме того, были получены превосходные внешние рецензии, но Владимир Кеменов, с которым мы были в контрах еще со времен совместной редакторской работы над “серыми томами” истории искусства, в то время был в президиуме ВАК [Высшей аттестационной комиссии, присваивавшей степени и звания] и не упустил случая эту диссертацию именно на стадии президиума завалить. Были душераздирающие сцены, когда обсуждение моей диссертации устраивали в Академии художеств: по регламенту первое слово предоставлялось мне, я давал пояснения, а потом мне уже слова не полагалось, и я точно со связанными руками должен был сидеть и выслушивать все те гадости, которые мне говорили. Мне удалось защититься лишь с началом перестройки».

Именно Глеб Поспелов принимал в Париже фонды Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, которые надлежало вернуть в Россию по завещанию второй жены Ларионова и наследницы работ обоих художников Александры Томилиной, умершей в 1987 году. «Все, что было у художников на квартире, было свезено в комнату в нашем посольстве во Франции, и я полтора месяца сидел и разбирал это наследие, раскладывая и сортируя графику, живопись, театральные эскизы, архивы, коллекцию фотографий, библиотеку. Все это было в пыли и в грязи. У Ларионова и Гончаровой в квартире пол никогда не подметался. Там были слоями перемешаны рисунки, картины, слой пыли, театральные эскизы, опять слой пыли. Руки приходилось мыть каждые пятнадцать минут». Эта работа делалась, в частности, для того, чтобы определить стоимость завещанного: предполагалось, что советское государство должно уплатить Франции налог на наследство. Но вскоре выяснилось, что СССР ничего платить не намерен. И тогда с Францией рассчитались работами художников — 67 живописных и графических работ Ларионова и Гончаровой остались в Центре Помпиду, основная же часть наследия поступила в Третьяковскую галерею в 1988 году.

От картины к процессу

В 2005-м у Поспелова вышла написанная совместно с Евгенией Илюхиной книга о Ларионове, где собраны все материалы из привезенных архивов, опубликовано и откомментировано огромное количество работ из отечественных и зарубежных собраний — в общем, самая, пожалуй, полная книга о Ларионове из всех существующих. Сам Поспелов говорит, что из всех своих работ ценит ее наиболее высоко. После нее он называет опубликованную в 1999 году монографию «“Лики России” Бориса Григорьева». На вопрос, чем ему дороги именно эти книги, отвечает продолжительной и с увлечением произнесенной лекцией о методах и воззрениях художников авангарда, о ларионовском представлении о хронологии («для него Сезанн мог быть художником эпохи фараона Рамзеса II»), и лишь после настойчивых просьб рассказывает, несколько притушив искусствоведческий энтузиазм, о собственных методах и занимающих его научных вопросах. «Историю искусства можно писать по-разному. Есть искусствоведы, которые пишут о художественных процессах в контакте с философской литературой, иллюстрируя свои построения теми или иными художественными именами. Можно представлять историю искусства как череду художников — так поступал Грабарь, которому никогда не было интересно заниматься процессами в искусстве, поэтому он писал монографии о художниках. А можно писать про картины. Я всегда стараюсь писать о картинах, и из картин вычитывать смысл самых широких художественных процессов. Идти от картины к процессу — на этом я основываюсь. Процесс тоже можно понимать по-разному. У Дмитрия Владимировича Сарабьянова, например, художественный процесс состоит из чередования стилей, их переплетения и так далее. Получается богатая картина стилевого потока. А у меня это скорее лучшие картины, как вершины гор, образующих длинные цепи. В последние годы я систематически занимаюсь вопросами понимания времени. Мне кажется, у художников, во всяком случае в XIX и первой половине ХХ века, на первые планы выходили не столько стилевые вопросы, сколько вопросы мирочувствования, ощущения времени».

Редкий вид

В общем, если бы не Поспелов, то наши представления об искусстве авангарда были бы куда менее полными и красочными. Вместе с тем самый главный российский специалист по Ларионову и Гончаровой принципиально старается держаться в стороне от аукционного и коллекционерского ажиотажа вокруг них и других «бубновых валетов». «Я не могу сказать ничего оригинального — есть специалисты, которые знают всю эту рыночную ситуацию куда лучше меня. Единственное, что я могу заметить по поводу некоторых работ, продающихся сейчас на аукционах, — они так превосходно выглядят, словно только что прошли через руки отличного реставратора, который превратил их в конфетку. В этом есть нечто подозрительное, этот блеск новизны иногда не внушает доверия». Я не упускаю возможности спросить про вал подделок, захлестнувший в последнее время арт-рынок, и про трудности экспертов. «Мне кажется, специализация эксперта состоит в том, что он знает и чувствует руку, почерк конкретного художника так, что у него не остается сомнений, его это рука или нет. Можно подделать более ранних мастеров, но спонтанная манера художников начала ХХ века не подделывается. Либо поддельщик начинает ее срисовывать, и тогда исчезает вся непосредственность, либо он старается изобразить непосредственность, но это получается непосредственность не художника, а поддельщика, и из этого тоже ничего не выходит. Но подделывают без конца, я просто захлебываюсь от фальшивых Ларионовых и Гончаровых и даже уже узнаю почерк тех, кто этим занимается». Впрочем, экспертом как таковым Поспелов себя не считает («Широким экспертом быть вообще невозможно. Можно быть экспертом только в какой-то очень узкой области»), равно как и педагогом: «Я не умею ставить таких вопросов, которые по силам аспиранту, а ставлю такие вопросы, которые по силам мне».

Кто же он в этом случае? Книжный червь? Да нет. «Мне не нравится, когда искусствоведы уютно себя чувствуют около книг и очень неуютно около картин. У Ларионова были и лучистые картины, и манифесты лучизма. Так вот, манифесты для этих молодых специалистов — это что-то дорогое и близкое сердцу: можно их издавать, комментировать, перечислять издания, но все это они делают, повернувшись спиной к самим картинам». Похоже, Поспелов — редкий вид ученого-знатока с равно острыми и пером, и глазом. Редкий, и потому грустный. «У меня пессимистический взгляд на развитие нашей искусствоведческой науки. Есть молодые искусствоведы, которые перестали отличать хорошие картины от плохих. И когда замечаешь, что это же, мол, плохая живопись или архитектура, они отвечают: “Что значит плохая? Она просто другая, ее тоже надо изучать”. Но нельзя же объявлять храм Христа Спасителя такой же жемчужиной русской архитектуры, как Адмиралтейство Захарова, или сталинские высотки — большим стилем, как иногда приходится читать у весьма солидных людей. Непонятно, почему большой стиль — это и Палладио, и архитектурная труха высоток. Упадок понимания художественного качества — это прямой вывод из упадка самого искусства. А на это наслаивается то, что мы понемножку откочевываем с передовых позиций в области гуманитарных знаний на второстепенные, и очень скоро наше искусствознание сравняется с каким-нибудь турецким».

Так же Глеб Поспелов относится и к отечественному contemporary art. Точнее, он меланхолично шутит, что вообще к нему не относится. «Если я кого и ценю из современных художников, то это художники моего поколения: Голицын, Андронов, Никонов, Злотников — они мне внятны. А тому, что делается в искусстве сейчас, я совершенно чужд, у меня нервные окончания иначе устроены. Я просто не вижу в этом смысла и толка. Вот идешь по экспозиции Третьяковской галереи, натыкаешься на Злотникова и думаешь: “Что он тут делает? Его надо перенести в другой отдел”. Потому что все, что кругом него, — это уму непостижимо. Но я вполне понимаю, что это я ворчу, как ворчат старые люди во все времена».

Впервые текст был опубликован в журнале «Артхроника», 2008, № 10.