Уильям Кентридж: «Я повернулся спиной к политике»

До 4 декабря 2011 года в Центре современной культуры «Гараж» проходит выставка южноафриканского художника Уильяма Кентриджа «Пять тем». О жизни и судьбе с Кентриджем поговорил критик Валентин Дьяконов.

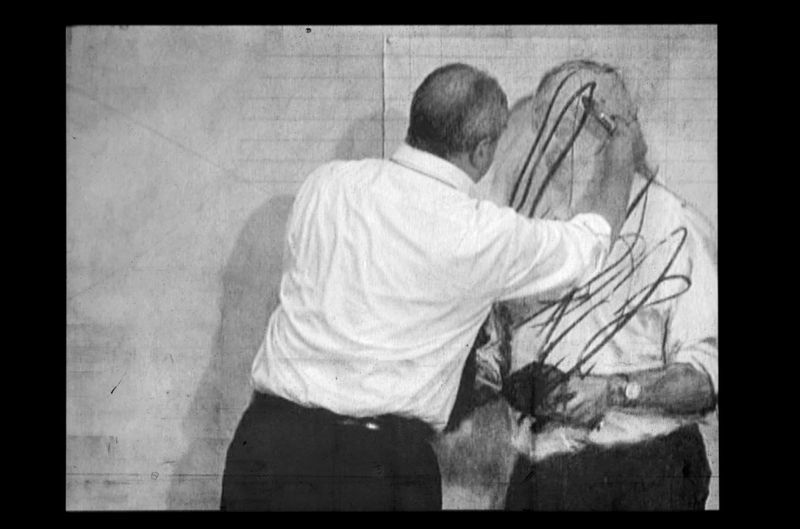

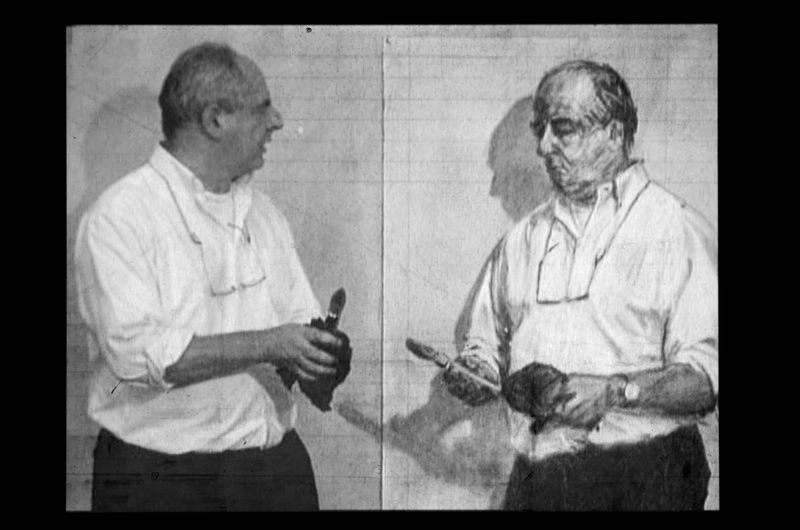

Уильям Кентридж. Автопортрет. Фрагмент. 1998. Собрание Бренды Поттер и Майкла Сэндлера. Фото: Marian Goldman Gallery, New York

Уильям Кентридж. Автопортрет. Фрагмент. 1998. Собрание Бренды Поттер и Майкла Сэндлера. Фото: Marian Goldman Gallery, New York

Валентин Дьяконов: Ваши предки, литовские евреи, бежали от погромов в Южную Африку. Почему именно туда, а не в Штаты, например?

Уильям Кентридж: Большинство африканских евреев из Литвы. Это можно списать на историческую случайность. Одна судоходная компания возила английских шахтеров в Африку. Потом на африканских шахтах стали использовать дешевый труд местных, и возить стало некого. Компания проложила новый маршрут — из Литвы в Англию, из Англии в Южную Африку. Не все литовские евреи обосновались там, многие уехали в США или Аргентину. Но в Африке сложилась крупная диаспора.

В.Д.: Ее представители быстро стали элитой?

У.К.: Начинали они с глубочайшей бедности. Но верили в образование. Мой отец получил высшее образование, а у меня уже был выбор: либо получить полезную профессию, либо заниматься искусством. За поколение до меня художников в семье быть не могло — нужно было прежде всего работать и обеспечивать финансовую стабильность.

В.Д.: Значит, на вас в семье особо не давили?

У.К.: Мои родители — юристы, но они не настаивали на том, чтобы я последовал их примеру.

В.Д.: Ваш отец боролся с апартеидом. Должно быть, ваша семья не чувствовала себя в безопасности?

У.К.: Понимаете, политический режим в Африке сильно отличался от тоталитаризма в Восточной Европе. У моего отца были клиенты, не согласные с режимом, но сам он никогда не был диссидентом и не принадлежал к политическому подполью. Так что его не трогали. Что касается культуры, то много цензуры было на телевидении. Писателям запрещали печатать некоторые книги. В театре за чернокожими следили намного пристальнее, чем за белыми. А художников почти не трогали. Они слишком маргинальны. Государству было легче ставить их в пример и говорить, что у нас открытое общество и свобода слова, чем запрещать. По крайней мере я никогда не чувствовал угрозы.

В.Д.: Как и у нас, в ЮАР случилась резкая смена власти. Нельзя сказать, что изменения были только положительными. Новый мир оправдывает ожидания борцов с режимом?

У.К.: С одной стороны, в ЮАР сложилась новая элита. И это не только борцы с апартеидом, изгнанники, вернувшиеся на родину, — среди влиятельных людей много белых бизнесменов, у которых дела и до падения режима шли неплохо. Экономика, правда, у нас не настолько развита. Никто не кичится огромными деньгами. В ЮАР нет бизнесменов, которые могут позволить себе купить футбольный клуб из высшей лиги Великобритании. Конечно, не все ожидания простых людей оправдались. Если живешь в деревне, то сталкиваешься с плохим образованием, медицинское обслуживание лучше, но назвать его хорошим нельзя. С другой стороны, если ты умный чернокожий парень, у тебя есть возможность учиться, поступить в университет. Появились возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать. Политическая жизнь у нас вроде бы поживее, чем у вас, судя по тому, что о России пишут. Но Россия во много раз больше, тут сложнее что-то изменить. У нас параллельно запущены два сценария — оптимистический и пессимистический. На каждую катастрофу приходится не менее впечатляющий успех.

В.Д.: У вас экзотический бэкграунд — ЮАР, апартеид. Удивительно, что вы решили взяться за русскую культуру и работать с ее материалом, от Гоголя до авангарда и политических процессов 1937 года.

У.К.: В случае «Носа» я занимаюсь своеобразной реконструкцией авангарда. И не уверен, что она правильная. Вообще-то я волнуюсь насчет того, как мои работы примут в России. Вдруг на самом деле все не так? Человек вне традиции более свободен по отношению к ней. Знаете, немцы ставят Шекспира интереснее, чем англичане, — на немцев не давит 400-летняя традиция. И мне легче сталкивать в одной работе самых разных людей, не думая о том, были ли они в действительности единомышленниками. Мне не важно, дружили ли в реальности Маяковский с Дзигой Вертовым, я ищу в них нечто похожее. В любом случае у художника меньше ответственности, чем у исследователя, которому важно как следует аргументировать свои сопоставления. Впрочем, авангард не делался о России как таковой. Он создавал некие рамки мышления об искусстве, политике, языке. В нем чувствуется необычная попытка наладить связь между миром воображения и реальностью.

В.Д.: А для вас русская культура — живая? Или мы, как Италия, живем прошлым?

У.К.: Трудный вопрос. Я знаю художников из России, но они тут не живут. Кабаков, например... О современных российских писателях или композиторах я не имею ни малейшего представления. Существует разрыв.

В.Д.: Вы выбрали повесть Гоголя, потому что есть опера Шостаковича?

У.К.: Нет. Гоголя я прочел случайно. Купил в аэропорту книгу и восхитился. Рассказывал каждому встречному, какая прекрасная вещь «Нос». А потом мне кто-то рассказал о Шостаковиче. И когда Метрополитен-опера заказала мне постановку, я предложил им Шостаковича — сами они не собирались ставить эту оперу. Причем мне понадобилось время, чтобы понять музыку и полюбить ее. Со второго раза она слушается легче, чем с первого, с четвертого легче, чем со второго и так далее. Теперь-то я знаю ее наизусть.

В.Д.: Вас часто воспринимают как политического художника. Как по-вашему, сколько реальной жизни должно быть в произведении искусства? Художник — участник политического процесса или «маленький человек», наблюдатель?

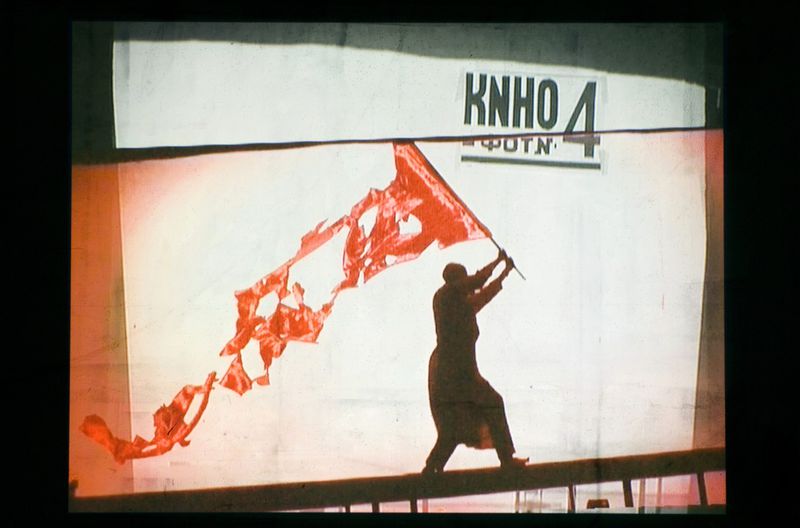

У.К.: В 1970-е годы я был работником южноафриканского агитпропа. Сотрудничал с профсоюзами. Рисовал плакаты, ставил спектакли для рабочих. В какой-то момент мне пришлось прекратить эти занятия — слишком велик был разрыв между тем, что я создавал для других людей, по их заказу, и тем, в чем я был лично заинтересован. Поэтому я стал делать вещи для себя в надежде, что связь с окружающими наладится сама собой. В каком-то смысле я повернулся спиной к политике и закрылся в мастерской, отказавшись от следования конкретным задачам в духе ленинского «Что делать?». Я допускал в творческий процесс трогавшую меня реальность, но не пытался соответствовать ожиданиям внешнего мира. Я верю в то, что художник должен быть предан своей работе, и тогда в произведении проявится его личность.

В.Д.: У вас есть зрители в Йоханнесбурге?

У.К.: Да, есть. Конечно, их мало, это маргинальная аудитория, как везде в мире. Но недавно я делал там перформанс вроде того, что я показывал в «Гараже». Зал был полон. Люди, конечно, не висели на люстрах, но тем не менее. В ЮАР покупают мои рисунки. Там пока не видели «Нос» в моей постановке, но предыдущий мой опыт в опере, «Волшебную флейту», мы в Йоханнесбург привезли, хоть и с огромным трудом. Я не хочу быть изготовителем из третьего мира, который делает продукт для потребления на Западе.

В.Д.: Я часто вижу ваши рисунки на ярмарках. Понятно, что они связаны с конкретными фильмами. Вас не беспокоит, что покупатели рисунков не будут иметь адекватного представления о контексте их создания?

У.К.: Нет. Я обычно радуюсь, когда удается что-то вынести из мастерской, потому что не хочу быть заживо погребенным в тоннах бумаги. Иногда я вижу рисунки на стенах в домах коллекционеров и думаю: «Не надо было отдавать их на продажу». Начинаю нервничать, что хозяин дома снимет картинку со стены и потребует деньги назад. Иногда восхищаюсь: «Вот бы я сейчас так рисовал!». Действительно, большинство рисунков сделаны специально для фильмов. Но есть и независимые от них работы, подчас мало отличающиеся от конкретных кадров.

В.Д.: Многие критики отмечают возросший интерес к перформансу и вообще к живому действию. Они видят в этом выход из кризиса в искусстве. Куратор Франческо Бонами говорил об этом на своей лекции в Москве: объектно ориентированное искусство вошло в фазу маньеризма, а эфемерные виды творчества как раз на подъеме. У вас похожие ощущения?

У.К.: Нет, отнюдь. Я завишу от продажи конкретных вещей, они оплачивают другие проекты. Я действительно делаю все больше перформансов, но для меня это возвращение в школу актерского мастерства, которую я прошел в Париже. Кроме того, по мере роста моей известности мне все чаще приходилось выступать публично с рассказами о своих работах. Такой «сухой театр». Формат лекций мне не близок, так что пришлось выдумать что-то новое.

В.Д.: От лица молодых художников России хочу спросить: каким образом вас открыли?

У.К.: Мне очень повезло. Когда апартеид пал, в Йоханнесбурге прошло две биеннале современного искусства. Я участвовал в обеих. После первой меня пригласили на биеннале в Сиднее. На второе приехала Катрин Давид, она как раз собирала легендарную «Документу Х». К счастью, ей понравились мои фильмы, и я попал на «Документу» в Кассель.

В.Д.: Был ли в вашей жизни момент, когда вы почувствовали: «Да, я готов к тому, чтобы показать свои работы миру»?

У.К.: Да, был. Через год после того как я осознал себя художником, в 1986-м, у меня была выставка, довольно успешная. После нее я собрал портфолио и отправился в Нью-Йорк. Большинство галерей отказывали с порога, даже не заглядывая в мои папки. И знаете, тогда я не чувствовал, что это неприятно. Благодаря друзьям мне удалось-таки показать работы разным людям. А через несколько лет у меня была выставка в лондонской галерее, и туда пришла начинающая художница с портфолио под мышкой. Увидев ее, я побежал в туалет. Меня вырвало. Так вышло скрытое напряжение. Все-таки это очень унизительно — ходить и предлагать себя.

В.Д.: Вы чувствовали, что вписываетесь в западный мир?

У.К.: Во времена апартеида у художников не было особой надежды на то, что культурная блокада прорвется. Но и давления внешнего мира мы не испытывали. Не пытались делать искусство точно так же, как на страницах Flash Art и Art In America. А для современных студентов это проблема. Они знают, как выглядит современное искусство, но что-то свое придумать труднее. На первых западных выставках я думал: «Конечно, я рад, что я здесь. Но какое отношение мои работы имеют к искусству, которое здесь показывают?». В целом я и сейчас так себя чувствую.