Монологи. Александр Сигутин

Александр Сигутин рассказывает о том, как полюбил современное искусство, бросил море и стал художником, а также о жизни сквота в Трехпрудном переулке.

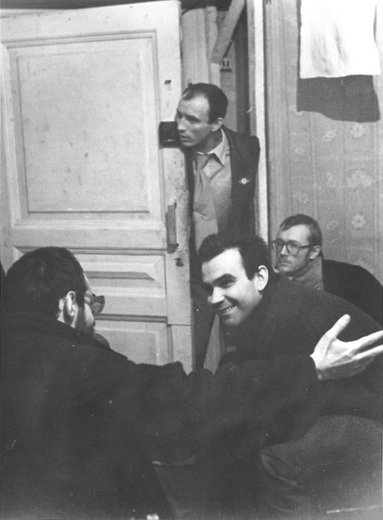

Александр Сигутин на групповой выставке «За абстракционизм» в Галерее в Трехпрудном переулке. 1992. Фото: Евгений Марьянов

Александр Сигутин на групповой выставке «За абстракционизм» в Галерее в Трехпрудном переулке. 1992. Фото: Евгений Марьянов

Рисовать я любил с детства. А с современным искусством познакомился летом 1975 года. Мне было тогда 15 лет. Годом ранее, после восьмого класса, я поступил в Ростовское мореходное училище имени Г. Я. Седова, на судоводительское отделение. В 1975 году мы проходили практику на учебном теплоходе «Адмирал Лунин». В порту города Жданова (сегодня — Мариуполь) на судно пришла лектор Общества «Знание» с лекцией о «современном искусстве модернизма». Использовала репродукции из двух-трех советских книжек критической направленности. В частности, пользовалась изданием Ирины Куликовой «Философия и искусство модернизма» (1974). Репродукции меня поразили! Мондриан, Кандинский, Ханс Хартунг… Самое большое впечатление произвела работа Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». До сих пор считаю это лучшим его произведением. Много лет спустя я задумался: как же так произошло, что, впервые увидев модернизм, я сразу полюбил его? Видимо, здесь сказалось подростковое увлечение рок-музыкой начала 70-х годов. В августе, после окончания практики, я нашел эту книгу в Ростовской городской библиотеке имени Горького. Прочитал, составил конспект и выписал столбиком все направления модернизма в их хронологической последовательности от кубизма до «Новой реальности».

В те годы в Ростове-на-Дону было два магазина, где продавались иностранные альбомы по искусству. Это «Глобус» и «Вокруг света» на главной улице города, носившей имя Энгельса. Так, потихоньку, еще в годы обучения в мореходном училище, у меня формировалась коллекция: немецкий экспрессионизм, Матисс, Пикассо, Модильяни… С русским авангардом я познакомился в 1978 году благодаря книге Ларисы Жадовой «Поиск и эксперимент: из истории русского и советского искусства 1910–1930-х годов»[1]. Малевич меня тоже серьезно поразил! Не будучи профессиональным художником, я еще не мог оценить работы Сезанна и Моранди: они казались мне слишком академичными.

Вживую увидеть искусство в Ростове можно было в Ростовском областном музее краеведения и Областном музее изобразительных искусств, где экспонировались работы Репина, Левитана, Коровина, Врубеля, Куприна, Шевченко, Сарьяна… Современное же искусство я впервые воочию увидел в 1977 году, в здании Национального Капитолия в Гаване, во время очередной судоводительской практики. Произвели впечатление огромные работы Вифредо Лама 40–50-х годов, напоминающие африканский и сюрреалистический периоды Пикассо.

В 1978 году, на пятом курсе училища, я познакомился с ростовским молодежным клубом «ЭТО», что значит «эстетика, творчество, общение». Клуб, созданный психологом и педагогом Татьяной Викторовной Бабушкиной, объединял старшеклассников и студентов. Интерес к праздничной и карнавальной культуре, существовавший в клубе, помог мне в будущем работать с интерактивными формами искусства. Отношения, сложившиеся между участниками, многие из нас сохранили до сих пор. Там же я познакомился с Авдеем Тер-Оганьяном, студентом второго курса Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова. Это был первый «живой» настоящий художник-модернист, которого я встретил в своей жизни!

В 1979 году я окончил мореходное училище и меня направили в Латвийское морское пароходство. Работал на нефтеналивных судах. Танкеры перевозили нефтепродукты в Европу и Латинскую Америку. Возил с собой на теплоходе картон и гуашевые краски, пытался рисовать. Летом 1980 года я решил уволиться из пароходства и получить профессиональное художественное образование. Авдей познакомил меня со своим бывшим преподавателем в детской художественной школы, скульптором Борисом Ивановичем Мыгасом, который помог мне подготовиться к поступлению на худграф пединститута (художественно-графический факультет Ростовского государственного педагогического института. — Артгид). В 1981 году, на первом курсе, я познакомился с Юрием Шабельниковым, тогда студентом художественного училища. В первой половине 80-х годов мы с Авдеем часто ездили к Юре в Таганрог: тот преподавал в художественной школе (она размещалась в здании бывшей Классической гимназии, где в 1870-е годы учился Антон Павлович Чехов). Шабельников первым из художников нашего круга вышел на полноценную станковую модернистскую картину. Первые его большие живописные работы, насколько я помню, датируются 1982 годом. Шабельников делил мастерскую с Леонидом Александровичем Стукановым, своим учителем, а впоследствии другом. Тот, в свою очередь, был учеником и другом Александра Павловича Жданова, модерниста, с начала 70-х годов создававшего ассамбляжи. В 1973 году Жданов переехал в Москву, в 1974 году участвовал в «Бульдозерной выставке» (по крайней мере, присутствовал на ней). Всех их объединяла учеба в Ростовском художественном училище.

В 1983 году я познакомился с Валерием Кошляковым, тоже студентом училища. Уверен, что и на Кошлякова в те годы работы Шабельникова произвели большое впечатление.

В 1987-м я окончил пединститут и начал работать в школе. А в следующем году Авдей, собрав окружавших его художников, создал Товарищество «Искусство или смерть». В конце 80-х я не принимал участие в выставках Товарищества, был завален преподавательской работой. В 1989 году Авдей и Кошляков переехали в Москву. Первой моей групповой выставкой тех лет была выставка Ларисы Аполлоновны Кашук «До и после» в московском Дворце молодежи, в январе 1991-го. Летом того же года я вслед за друзьями переехал в столицу. Поселился в мастерских в Трехпрудном переулке. На тот момент кроме Авдея и Кошлякова там работали Олег Тистол, Константин Реунов, Александр Харченко, Владимир Дубосарский, Павел Аксёнов, Илья Китуп, Инна и Дмитрий Топольские и другие. С сентября 1991 года здесь, в мансарде, открылась Галерея в Трехпрудном переулке — некоммерческий проект российских и украинских художников.

Мастерские находились в доме на углу Трехпрудного и Большого Палашевского (тогда — Южинского) переулков. Возникли они в 1989 году в форме сквота. Первым обитателем стал Валерий Кошляков. Художники постепенно занимали квартиру за квартирой, и к 1991 году это были пять квартир, где жили и работали в разное время более двадцати человек. В августе 1991 года освободилось еще одно помещение в мансарде, бывшая мастерская художника площадью 36 квадратных метров, с низким скошенным потолком. Константин Реунов и Тер-Оганьян решили сделать там «галерею современного искусства». На тот момент галерейная форма бытования искусства была новой, интересной, модной. И Галерея в Трехпрудном стала скорее иронической реакцией на это явление, чем собственно галереей. От экспонирования живописи отказались сразу. Решили опробовать «современные» интерактивные формы — перформанс, акция, инсталляция... Таким образом, каждый вернисаж превращался в хеппенинг. Открытия проходили каждую неделю, по четвергам. Присутствовали все необходимые формальные атрибуты галерейной выставки: экспозиция, тусовка, фуршет, пресс-релиз, буклет, фотосессия… Но — в карнавальной форме! Всего за два года галерея провела 92 выставки: 87 — собственно в галерее и 5 — в других пространствах. Поскольку обсуждения возможных предстоящих выставок проходили в мастерских коллегиально, у многих проектов несколько авторов — все, принимавшие участие в обсуждении. Удивительно, но галерея полюбилась москвичам и выставки пользовались большой популярностью!

Открылась галерея 5 сентября 1991 года выставкой «Милосердие». Авторы — Константин Реунов и Авдей Тер-Оганьян. Текст к выставке писал искусствовед Александр Балашов. Экспозиция состояла из трех настоящих бездомных, просящих милостыню. Персонажи были колоритные и визуально совершенно разные: благообразный дедушка с бородой, похожий на сельского дьячка, спившийся интеллигент в старомодной шляпе и одноногий инвалид на костылях, с красным лицом пролетария, укравший у гостей два зонтика и оставшийся ночевать в галерее. По замыслу авторов, нищий, просящий подаяние, уже есть стихийная форма эксгибиционизма и боди-арта. Кроме того, предполагалось активное взаимодействие сытой публики с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Поскольку выставка открывалась впервые, в нон-профитном пространстве, необходимо было обозначить его как территорию искусства. Поэтому над каждым сидящим Реунов разместил репродукцию офорта Рембрандта: изображение нищих, просящих подаяния, три дерева и автопортрет самого Рембрандта. Выставка прошла при большом стечении публики; было даже телевидение и французская журналистка. Через несколько дней в прессе появилась гневная статья писателя Юрия Нагибина, громящего нелюдей, которые на вернисажах убивают свиней (намек на Олега Кулика и его акцию «Пятачок раздает подарки» в галерее «Риджина») и за деньги выставляют живых людей!

В галерее выставлялись не только обитатели мастерских, но и наши друзья: Дмитрий Гутов, Константин Бохоров, Гор Чахал, Сергей Воронцов, Владимир Архипов, Алексей Шульгин… Выставка Гутова называлась «Мелочи нашей жизни» и была современным ответом на картины художников эпохи Возрождения «Менялы»[2]. За столом, в широкополой черной шляпе, в окружении медной посуды, наполненной мелкими монетами, сидел меняла и продавал мелочь стаканами за бумажные деньги. Так на юге России торговали семечками. Выставка стала своеобразной реакцией на процесс инфляции и связанным с ней вымыванием копеечных монет. Ведь в повседневной жизни они были по-прежнему нужны!

Персональные проекты в галерее делали и зарубежные художники, по разным причинам оказавшиеся в Москве и искавшие площадку для презентации своего искусства. В итоге таких авторов оказалось 13 человек. Например, в сентябре 1992 года три художника из Амстердама — Винсент де Бур, Пауль Вендел и Михел Фут — создали тотальную инсталляцию под названием Exchange. В обменном пункте, которые тогда появились на каждом углу, они обменяли четыреста долларов на рублевые ассигнации, которыми затем полностью заклеили пространство галереи — все стены, пол и потолок. Так же, как и выставка Гутова, работа в игровой и наглядной форме демонстрировала усиливающуюся инфляцию, о которой раньше мы знали только понаслышке. Инсталляция быстро переросла в хеппенинг: за 26 таких рублей, сорванных со стены, рядом, на улице Тверской, можно было приобрести бутылку пива у бабушек, торгующих из-под полы! Через пару часов инсталляция перекочевала в карманы торговок.

В Трехпрудном и я сделал несколько персональных проектов. Например, ивент «Демисезонная выставка» в конце сентября 1991 года. На двух наших экспозиционных стенах я разместил 26 крючков для одежды. Зрители, приходя на выставку, развешивали на них свои темные пальто, рыжие шубы, яркие болоньевые куртки… Это была эффектная, постоянно обновляющаяся экспозиция!

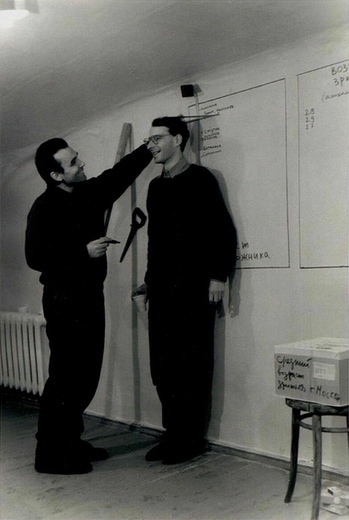

В январе 1992 года провел акцию «Иерархия в искусстве». Измерял рост художников, взвешивал на весах критиков и выяснял возраст зрителей. Данные записывал в таблицы на стенах. Затем высчитал средние рост художника, вес критика и возраст зрителя. В итоге рост художника был представлен деревянным брусом соответствующей высоты, вес критика — мешком с картофелем, а возраст зрителя — огромным тортом со свечами. Торт, естественно, съели!

В мае 1993 года галерея и мастерские прекратили свое существование: мы должны были покинуть дом на углу Южинского и Трехпрудного. Отчасти собрать прежнюю компанию нам удалось только в 1995 году, в полурасселенном доме недалеко от станции метро «Бауманская», на Бауманской, 13. Прожили мы там почти девять лет, но это было уже не столь веселое время!

Примечания

- ^ Shadowa L. A. Suche und Experiment. Aus der Geschichte der russischen und sowjetischen Kunst zwischen 1910 und 1930. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1978.

- ^ Например, «Меняла и его жена» Маринуса ван Роймерсвале (первая половина XVI века, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) или одноименная работа Квентина Массейса (1514, Лувр, Париж).