Светомузыка в «Прометее» и вокруг него

В начале 1960-х годов группа инженеров, физиков и художников — студентов Казанского авиационного института — исследовала возможности взаимодействия звука и света. Синтез инженерного мышления и творческого поиска привел к созданию установок и проектов, открывших путь современному видео- и медиаарту. Под руководством Булата Галеева конструкторское бюро «Прометей» вскоре вышло за рамки университетской лаборатории: его светомузыкальные аппараты начали выпускать серийно, а фестиваль «Свет и музыка» собирал тысячи зрителей. Музыкальный критик Александр Глазков прослеживает историю КБ «Прометей» в ряду других световых экспериментов, а выставка «Светлая оттепель» в Центре Вознесенского раскрывает этот контекст, спекулятивно реконструируя Музей светомузыки и показывая роль казанских художников в становлении отечественного медиаискусства.

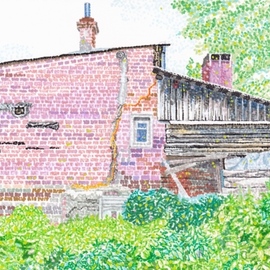

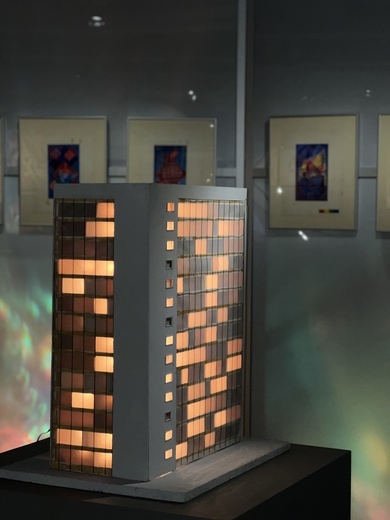

Светомузыкальная установка «Кристалл» во время исполнения. Courtesy Центр Вознесенкого

Светомузыкальная установка «Кристалл» во время исполнения. Courtesy Центр Вознесенкого

Конструкторское бюро «Прометей», созданное внутри Казанского авиационного института (КАИ) в 1962 году, сегодня знают в основном как часть истории российского современного искусства. И наиболее интересны среди работ КБ эксперименты со светомузыкой — синтезом искусства и инженерии, в котором музыкальный ряд сопровождает работа светотехники (и наоборот). Одно из самых известных светомузыкальных изобретений бюро — «Малиновый звон» 1967 года — до сих пор работает на Спасской башне Казанского кремля. Мягкая красная подсветка, установленная на крыше, реагирует на интенсивность боя курантов: чем сильнее звук, тем ярче свет. Но как вообще взаимодействуют музыкальное и световое? Об этом синтезе, столь важном для «Прометея», а также о связанных с ним опытах и поговорим в статье.

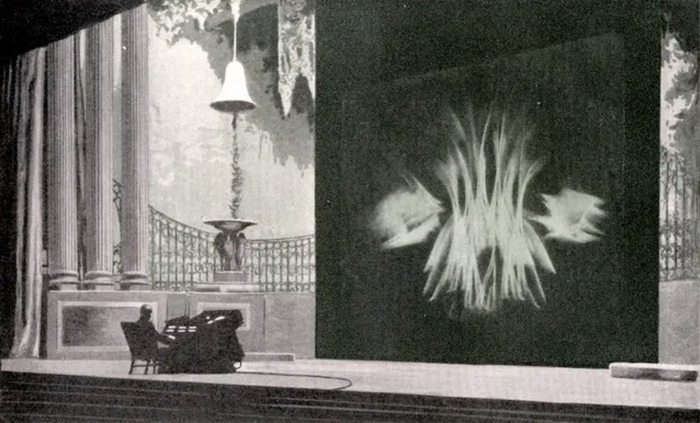

Прежде чем попасть к казанцам, идея совмещения звукового и визуального столетиями гуляла по Европе. Так, в 1720–1750-х годах французский ученый и монах Луи-Бертран Кастель разрабатывал модель «Окулярного клавесина»: клавиши этого инструмента были связаны с цветными пластинками, поднимавшимися из крышки при нажатии, — цвет каждой из них соответствовал конкретной ноте. Через полтора века после опытов Кастеля цветомузыкой заинтересовался известный модернистский композитор Александр Скрябин. Будучи синестетом, он придумал собственную систему эквивалентов нот в цветовом диапазоне, что в конечном итоге вылилось в создание опуса «Прометей (Поэма огня)» — это могущественное оркестровое произведение с большим количеством диссонансов и смен настроения включало в себя партию света Luce, которая двигалась вслед за музыкой. Первое исполнение «Прометея» в 1911 году прошло без использования светотехники из-за сложностей ее установки, и лишь четыре года спустя в нью-йоркском Карнеги-холле состоялась премьера полного варианта сочинения — при участии цветового органа, созданного американским инженером Престоном Милларом. После этого события развитие светомузыки в США продолжилось: например, в конце 1910-х годов Томас Вилфред разработал аппарат Clavilux, позволявший светомузыканту выписывать сложные цветные фигуры, в которых угадывались то деревья с опавшими листьями, то очертания дальних галактик, то пар на морозе.

В России в первые годы советской власти дела с этим искусством обстояли не хуже. Так, в 1920-х свой «цветовой клавир» — оптофон — изобретает художник Владимир Баранов-Россине, а художник Григорий Гидони говорит о необходимости внедрять световые элементы во все виды искусства. Однако уже в следующем десятилетии, когда авангард стал вытесняться соцреализмом, светомузыкальное искусство оказалось надолго исключено из общественной повестки.

Ситуация начала меняться лишь в хрущевскую оттепель. Как раз тогда и появилось КБ «Прометей»: казанские энтузиасты назвали свое объединение в честь вышеупомянутого опуса Скрябина, постановка которого и стала их первым проектом. Премьера прошла 6 апреля 1962 года в актовом зале КАИ. Сцена была перекрыта полотном папиросной бумаги (30 на 6 метров), закругленным по углам для создания более объемных световых эффектов, а за кулисами находился огромный аппарат «Прометей-1», начиненный тысячей цветных лампочек, — с помощью него оператор воспроизводил записанную в нотном стане партию света, которой дополнял звучание скрябиновской фонограммы.

После премьеры «Поэмы огня» к прометеевцам присоединился Булат Галеев, узнавший об их опытах из газет. Совсем скоро он стал автором идей для большинства работ коллектива, а с 1965 года — его бессменным лидером. Физик, выпускник Казанского пединститута, к тому же давно изучавший творчество Скрябина, он был рад найти в своем городе компанию единомышленников. С подачи Галеева в светомузыкальных проектах КБ стало больше свободы и самовыражения: он считал[1], что отношения света и музыки в искусстве должны быть равноправными и строиться на диалоге — «светозвуковом контрапункте». Сконструированный в 1966 году аппарат «Кристалл» работал в соответствии с этими идеями. Так, лампочки разных цветов внутри инструмента могли загораться одновременно, наполняя пространство вокруг сложными световыми сочетаниями. Другим важным достоинством этого изобретения стала его компактность: предыдущие светомузыкальные машины КБ были настолько велики, что с площадки на площадку их перевозили на самосвалах[2], в то время как маленький куб с мутным стеклом, помещенный в прозрачный полутораметровый октаэдр, позволил гастролировать легко и без особых хлопот.

На «светоконцертах» сотрудники КБ играли не только в сопровождении скрябиновских произведений. Коллекция их фонограмм состояла из самых разнообразных по характеру записей: от «Структур» Пьера Булеза — пуантилистской[3] пьесы для двух фортепиано, известной жутковатым механистичным звучанием, — до классических сочинений Николая Римского-Корсакова.

Помимо живых световых шоу прометеевцев на ранних этапах интересовала работа с видео, которая вылилась в ряд экспериментов в области «светофильмов»[4]. С 1965 по 1981 год КБ выпустило четыре произведения такого рода, каждое примерно по десять минут. В «светофильмах» абстрактные фигуры и формы под музыку двигались на плоскости (а не в трехмерном пространстве, как во время «светоконцертов»). Поскольку у КБ не было возможности снимать на цветную пленку, черно-белый негатив приходилось раскрашивать при помощи химикатов и специального станка.

Фильмы разительно отличались друг от друга. Первый, снятый в 1965–1966 годах, стал очередной интерпретацией «Поэмы огня» и, по сравнению со следующими работами, был исполнен достаточно примитивно: зритель видит, как под музыку Скрябина простые геометрические фигуры сменяют друг друга на однотонном фоне. Второй фильм — «Вечное движение» (1969) — берет за основу «Электронную поэму» Эдгара Вареза, раннее синтезаторное сочинение, написанное для павильона Phillips Ле Корбюзье[5] и богатое на визуальные ассоциации (на «Экспо-58» оно демонстрировалось как раз в сопровождении цветоколлажного фильма[6]), а визуальный компонент сделан на «Идель-1» — устройстве в форме телевизора, автоматически генерирующем цветные туманные формы. Третий «светофильм» — «Маленький триптих» (1975) — снят по одноименному оркестровому произведению Георгия Свиридова, пытавшегося в своем творчестве уловить настроение русского народа. Здесь музыка сопровождается световым шоу из волнообразных фигур, напоминающих не то блики на воде, не то хоровод у костра.

Четвертый фильм — «Космическая соната» (1981) — отличается от предыдущих тем, что музыка к нему подбиралась по окончании съемок световых партитур и состояла из коллажа сочинений Александра Немтина и Станислава Крейчи — композиторов из Московской экспериментальной студии электронной музыки. Они сочиняли синтезаторные опусы для инструмента АНС[7]. Само существование этой работы доказывает, что не только свет может двигаться за музыкой, как было в работах «Прометея» раньше, но и наоборот: музыка способна «аккомпанировать» свету.

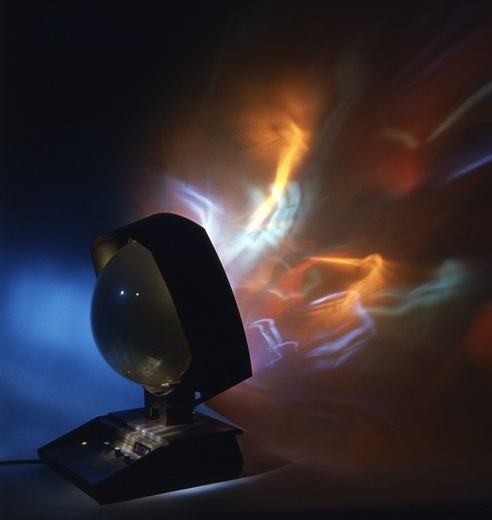

Завершив работу над фильмом, КБ достигает пика собственной популярности. Например, в 1986 году в массовое производство запускается светоэффектная установка «Диско» (прошлые изобретения коллектива производились партиями в лучшем случае по тридцать экземпляров). Этот крохотный четырехцветный прожектор был одной из многих светомузыкальных машин своего времени (спрос на них вырос из-за популярности дискотек) и в основном использовался для автоматического создания световых фигур. Тем не менее с «прометеевским» аппаратом можно было взаимодействовать творчески: он предполагал и ручное управление при помощи четырехканального пульта, и модификации световых фигур посредством замены трафарета в устройстве (трафарет пользователь мог изготовить сам).

В 1987 году в Казани прошло самое грандиозное мероприятие «Прометея» — фестиваль «Свет и музыка», в котором приняли участие более 500 человек, а посетили его не менее 20 000. Раньше под этим названием КБ проводил научные конференции, посвященные, как можно догадаться, светомузыкальному синтезу, однако в 1987 году формат сильно изменился: в выставочном зале было представлено множество художественных и технических работ на разные темы — от «Дети рисуют музыку» до «Компьютерная графика», а исполнительская часть мероприятия включала, например, представление кукольного театра в сопровождении электронной музыки и картин Пикассо[8]. Конечно, фестиваль не обошелся и без демонстрации проектов прометеевцев: в тот период Галеев с командой как раз открыли для себя творческий потенциал слайдов, опыт переключения которых в согласии с музыкой назвали «слайдомузыкальными композициями». Среди прочих работ стоит выделить «Время, вперед!»[9] на одноименную сюиту Георгия Свиридова: светоэффектный ряд здесь накладывается на изображения советской атрибутики под торжественную мелодию трубы.

Позже, в 90-е, светомузыка по большей части уступила место экспериментам с новыми медиа, захватившим умы прометеевцев. Впрочем, иногда в них все же можно проследить связь с ранними опусами коллектива. Особенно это касается инсталляции «Телевизор, играющий на фортепьяно»[10], в которой электроорган связывается с экраном проводами и считывает изменения в световой динамике на нем, в зависимости от этого меняя характер проигрываемой музыки. «Получается нечто, похожее на авангардную музыку», — говорилось в сопроводительном тексте к работе НИИ (в 1995 году конструкторское бюро сменило статус в связи с уходом из КАИ).

Последним светомузыкальным опусом «Прометея» стало оформление световой партии для «Аллилуйи» Софии Губайдулиной в 1996 году[11]. По сравнению с прошлыми концертами КБ (НИИ) этот представляет наибольшую техническую сложность, что отвечает духовной глубине музыки Губайдулиной. Тревожное сочинение композитора сопровождалось сложным световым рядом, воспроизводимым на экране «Прометея-3»[12] — дальнего потомка первой модели, только компактного и с запоминающим устройством. Ближе к концу произведения на световой ряд накладывались специально отобранные слайды. Этот элемент был чистой самодеятельностью Галеева, которая никак не фиксировалась в нотах, однако София Губайдулина ценила возможность импровизации.

Булат Галеев умер в 2009 году, вместе с ним ушел и «Прометей». Что же происходит со светомузыкой сейчас? Последние десять лет в России похожи на ренессанс этого вида искусства: все чаще проходят мультимедийные выставки, включающие светозвуковые композиции (особенно известен Intervals Festival в Нижнем Новгороде), а молодые композиторы изобретательно работают над синтезом двух медиумов: например, в 2023 году Владимир Горлинский представил на «Архстоянии» пьесу-инсталляцию «Пиродрама», где 16 перкуссионистов играли на гулких барабанах в открытом поле, пока вокруг них горели высокие костры.

Более того, в 2019 году и сам «Прометей» обрел новую жизнь — как Фонд «Прометей». Организация стремится не просто сохранить себя, но и генерировать новое искусство в направлении, заданном Галеевым и коллегами. Так, в 2023 году на территории завода «Казаньоргсинтез» вновь состоялся фестиваль «Свет и музыка» — впервые за 36 лет. Помимо демонстрации культовых светомузыкальных установок вроде «Кристалла» мероприятие стало площадкой для молодых талантов из области электронной музыки и мультимедиа. Среди них можно выделить совместное выступление музыкального проекта Алины Каримовой Holofonote и медиахудожницы Нади Кимельяр: девушки из Казани представили работу, построенную на синтезе «электронного звучания», «симфонического содержания» и светового визуального искусства. Хочется верить, что все это — только начало и в будущем Фонд сможет еще активнее развивать современное искусство.

Примечания

- ^ Галеев Б. Знаменательная встреча: Свиридов о светомузыке // День и ночь. 2006. № 5. URL: https://ruins.magazines.gorky.media/din/2006/5/znamenatelnaya-vstrecha-sviridov-o-svetomuzyke.html.

- ^ «Дело в том, что, когда мы начинали, компьютерной и полупроводниковой техники еще не было, так что аппаратура наша весила ужас как, ведь на таких огромных, как самовары, радиолампах делались приборы, так что приходилось возить всю эту нашу технику на самосвалах!» См.: Андерграунд по крышей военно-промышленного комплекса. Интервью с Булатом Галеевым. 2001. URL: http://vzms.org/Scriabin/inter.htm.

- ^ Пуантилизм — композиторская техника, популярная в 1950-х годах. Ее сторонники пытались наполнить каждый отдельный звук («точку») произведения максимально возможным количеством детерминант (высота, громкость, длительность звука, тембр и т. д.), записывая все инструкции к исполнению в нотный лист, что не оставляло простора для интерпретаций. Известные представители: Карлхайнц Штокхаузен, Луиджи Ноно, Пьер Булез.

- ^ Светомузыка на киноэкране. URL: http://www.prometheus.kai.ru/swet_r.htm.

- ^ Павильон Phillips — модернистский павильон, спроектированный под руководством Ле Корбюзье по заказу производителя электроники Phillips для демонстрации на Всемирной выставке «Экспо-58» в Брюсселе. Железобетонное здание, достигавшее 20 метров в высоту, представляло собой группу параболических гиперболоидов и вмещало 500 посетителей. Внутри из 425 динамиков, расположенных по длине всей конструкции, воспроизводилась «Электрическая поэма» Вареза. По замыслу Ле Корбюзье, посетитель должен был проходить весь павильон примерно за 10 минут, что совпадало с длительностью сочинения французского композитора. Постройка, возведением которой руководил авангардный композитор и архитектор Янис Ксенакис, была снесена в 1959 году.

- ^ «Электронная поэма» Эдгара Вареза. URL: https://www.youtube.com/watch?v=WQKyYmU2tPg.

- ^ АНС — один из первых многоголосных синтезаторов, созданный московским инженером Евгением Мурзиным в 1957 году. Свое название получил от инициалов Александра Николаевича Скрябина. От большинства современных синтезаторов АНС отличается принципом работы: отправляя поток света с одной стороны аппарата на другую, считывающую, синтезатор переводит фиксируемый датчиками свет в звук в соответствии с определенной формулой. Чтобы создать динамическую звуковую картину, поток света нужно было ограничивать, для чего между сторонами аппарата вставляли медные пластины со специально проделанными отверстиями, пропускавшими свет. Таким образом, пластины являлись своего рода перфокартой, содержащей в себе запись композиции. Инструментом пользовалось множество советских композиторов: Эдуард Артемьев (например, в саундтреке к фильму «Солярис»), Альфред Шнитке, София Губайдулина и другие

- ^ Галеев Б. Всесоюзный фестиваль «Свет и музыка», 1987 г. // Музыкальная жизнь. 1988. № 4. С. 12–14. URL: http://www.prometheus.kai.ru/sw-fest.htm.

- ^ «Время, вперед». URL: http://prometheus.kai.ru/vrvper_r.htm.

- ^ Телевизор, играющий на фортепьяно. URL: http://www.prometheus.kai.ru/tel_r.htm.

- ^ Светомузыкальная композиция «Аллилуйя». URL: http://www.prometheus.kai.ru/alil_r.htm.

- ^ Светомузыкальный инструмент «Прометей-3». URL: http://www.prometheus.kai.ru/pr3_r.htm.