Японский бум: как заработать и потерять миллионы

В конце 1980-х Япония жила в атмосфере бурного роста: недвижимость дорожала быстрее небоскребов в Нью-Йорке, национальный фондовый индекс бил исторические рекорды, а на аукционах Christie’s и Sotheby’s японские бизнесмены без колебаний выкладывали миллионы долларов за Ван Гога, Ренуара и Пикассо. Казалось, искусство стало новой валютой — символом статуса, выгодной инвестицией и инструментом финансовых игр. Но вместе с крахом «экономики пузыря» художественные коллекции превратились в неликвидный балласт, а многие шедевры исчезли в тени банковских хранилищ. Илья Леонов рассказывает о том, как «японское экономическое чудо» изменило местный арт-рынок, почему картины оказались в залоге у кредиторов и каким образом кризис 1990-х сформировал новое поколение художников и кураторов.

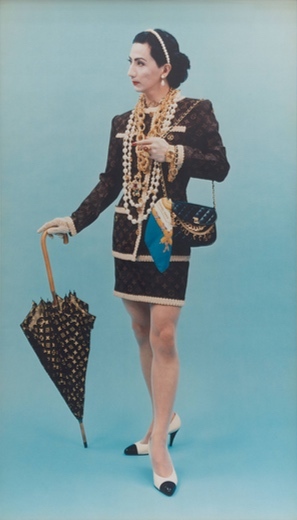

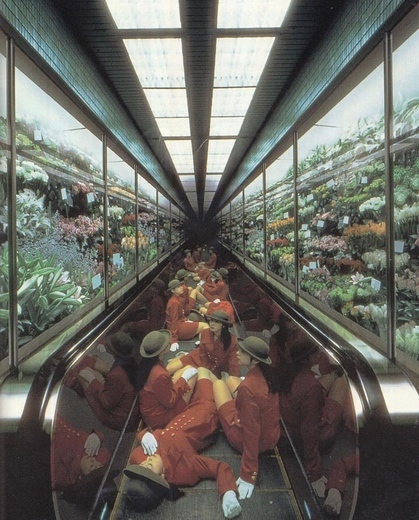

Тэцуя Исида. Ни[Груз]. 1997. Дерево, акрил. Галерея Y++ Wada. Фрагмент. Источник: brooklynrail.org

Тэцуя Исида. Ни[Груз]. 1997. Дерево, акрил. Галерея Y++ Wada. Фрагмент. Источник: brooklynrail.org

Начало 1990-х в Японии ознаменовалось одним из крупнейших экономических кризисов, фактически оборвавшим «японское экономическое чудо». На смену росту инвестиций и потребления пришла затяжная дефляция и снижение экономической активности — так называемые «потерянные десятилетия», последствия которых страна переживает до сих пор.

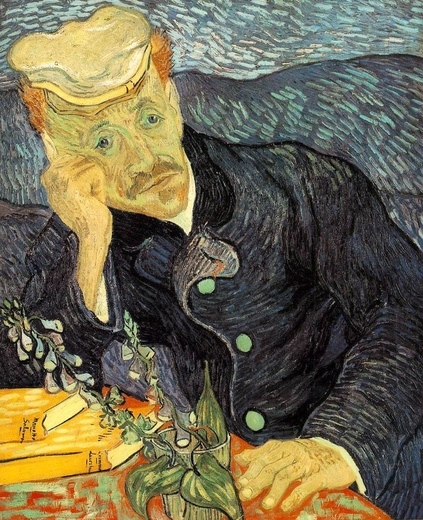

Тяжесть и продолжительность кризиса во многом объясняются масштабом «пузыря», образовавшегося на рынке в 1980-х. Прежде всего аномальный рост захватил сферу недвижимости и инвестиций, а затем необеспеченный капитал начал перетекать в другие области — например, в арт-рынок. Вплоть до 1991 года японские корпорации и бизнесмены активно скупали западное искусство на главных аукционах мира. Наиболее грандиозные приобретения были совершены в 1990 году на нью-йоркских Christie’s и Sotheby’s. Рёэй Сайто, глава крупнейшей компании по производству бумаги Daishowa, купил картины Винсента Ван Гога («Портрет доктора Гаше», 1890) и Огюста Ренуара (уменьшенная авторская копия «Бала в Мулен де ла Галетт», 1876) за $86,5 млн и $78,1 млн (около $180–200 млн в современной валюте), установив рекорд аукционных продаж на десятилетия вперед.

С обрушением рынков эти произведения, как и другие инвестиции «экономики пузыря» (бабуру кэйки), превратились в неликвидные активы. Работы европейских классиков XIX–XX века были проданы за рубеж или, приобретенные без провенанса и должного контроля, легли мертвым грузом в корпоративных хранилищах и личных коллекциях. Японский арт-рынок и сфера актуального искусства, оставшись без крупных вложений, погрузились в своеобразное чистилище, выход из которого пришлось искать уже новому поколению функционеров, кураторов и художников.

Послевоенная Япония, «экономическое чудо» и «эра пузыря»

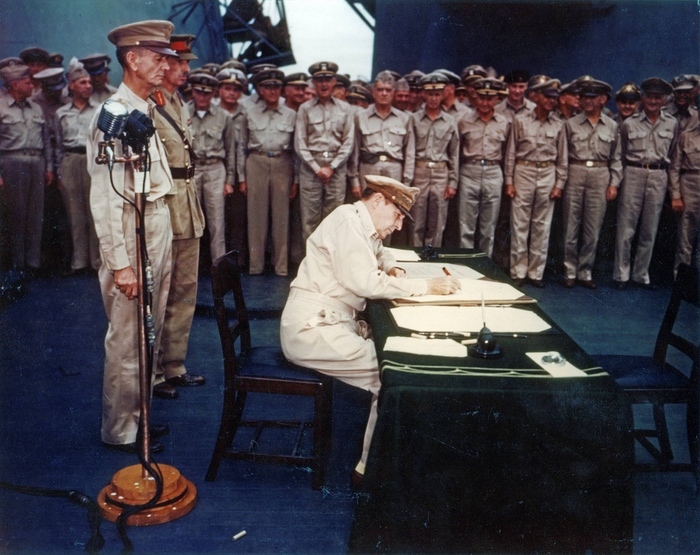

Истоки «японского экономического чуда» принято находить в послевоенном периоде. С одной стороны, это было время тяжелого кризиса. После поражения во Второй мировой войне Япония потеряла более четверти национального благосостояния и производственных мощностей, а инфляция достигала трехзначных величин. С другой стороны, из-за «эффекта низкой базы» (низких экономических показателей в начале периода) последующий рост выглядел еще стремительнее, и Япония смогла наверстать потерянное уже в первые десятилетия после войны. Ключевую роль в этом сыграли внешние факторы: экономическая поддержка со стороны США[1] и начало Корейской войны. В 1950-е благодаря валютным доходам от заказов для американской армии Япония начала расширять импорт передовых технологий, ставших основным фактором экономического развития[2].

Главными акторами в этом процессе были кэйрэцу — огромные торгово-производственные картели, которые состояли из множества компаний, выстроенных вокруг контролируемого банка. Пользуясь налоговыми льготами и фактическим отсутствием антимонопольной политики, они занимали наиболее перспективные отрасли внутреннего рынка и внедряли в них прогрессивные технологические решения. Крупным успехом кэйрэцу были дешевые и надежные аналоги западных технологических товаров. В частности, в 1970-е на Западе популярностью начинают пользоваться надежные японские автомобили (Toyota и будущий Nissan) и доступная электроника — VHS-проигрыватели и музыкальные плееры Sony Walkman, ставшие вехой в развитии потребительских медиатехнологий. Мощь кэйрэцу и их плотная связь с государством также сформировали феномен «Japan, Inc.», иерархическую систему корпоративной культуры, в которую была встроена значительная часть общества. В ее основе лежала жесткая иерархия, безусловная лояльность «белых воротничков» (сарари-ман) своим фирмам, нормализация постоянных переработок и пожизненный найм.

1980-е поставили перед «экономическим чудом» новые препятствия. Возросший курс йены[3] подорвал экспортные возможности страны, вследствие чего правительство пошло на решительное снижение процентной ставки и расширение привилегий для бизнеса. Корпорации и частные банки, быстро воспользовавшись выгодными условиями и дешевизной йены, резко увеличили инвестиции в недвижимость и финансовые активы, что стремительно нагревало экономику. К концу «эры пузыря» средняя стоимость коммерческой недвижимости в Токио выросла до уровня в 350 раз выше аналогичных объектов на Манхеттене, а земля под Императорским дворцом, по слухам, стоила больше всей Калифорнии. К 1989 году национальный фондовый индекс Nikkei поднялся до исторического максимума в 39 тысяч пунктов (результат, который будет вновь достигнут лишь в 2023-м). Однако, как и в других экономических «пузырях», рост на бумаге мало соотносился с реальностью. Заоблачные цены, искусственно поддерживаемые кэйрэцу, формировались за счет масштабных махинаций, уклончиво именуемых «финансовой инженерией» (дзайтэку или дзай-тех)[4]. В то же время из-за самоуверенности (а может, и предчувствия будущего кризиса) крупные игроки стремились диверсифицировать свои вложения и обращали внимание на зарубежные активы.

Японский взгляд на западное искусство

Инвестиции в искусство стали ярчайшим проявлением экспансии японского «пузыря» на Запад. При этом, оказываясь на крупнейших аукционах, новоиспеченные (равно как и уже состоявшиеся) коллекционеры преимущественно выбирали европейских художников — от импрессионистов до Пикассо.

Вообще, взаимодействие Японии с западным искусством представляет собой интересный и сложносочиненный исторический процесс. Начиная с середины XVI века и прибытия первых католических миссионеров из Испании и Португалии японцы занимали неоднозначную позицию к «западным варварам» (нанбан-дзин) и их культуре. В произведениях времени этих ранних контактов можно обнаружить неподдельный интерес к иноземным образам, идеям и их переосмысление. Примерами тому служат ширмы школы Кано, детально изображающие иностранных гостей, но сияющие традиционной позолотой и декоративностью. С другой стороны, иные, более глубокие заимствования, вскоре попали под реакционные тренды. Эта участь постигла, например, японское христианское искусство, оказавшееся под запретом с началом гонений на иноземную веру и искусственной изоляции страны (сакоку), продлившейся до 1850-х годов. В этом полумаргинальном (или полулегальном) состоянии западные образы существовали вплоть до рубежа XVIII–XIX столетий.

С 1720-х жесткие ограничения на импорт светских европейских книг, гравюр и визуальных образов постепенно ослаблялись, и из этих источников японские художники начали заимствовать западные приемы перспективы, натурных штудий и живописи маслом. На основе подобных опытов к рубежу столетий сложилось отдельное направление живописи в западном стиле (ё-га), а в период Мэйдзи (1868–1912) — время масштабной вестернизированной модернизации Японии — тенденции обрели широкий размах и институциональное измерение.

Прежде всего, Япония стала активно участвовать в интернациональных проектах — например, во Всемирной выставке в Париже (1867) или Международной выставке в Вене (1873), — и проводить аналогичные смотры художественных и технологических достижений внутри страны. Параллельно формировались местные академии. Одной из первых стала Художественная школа при Министерстве общественных работ (Кобу бидзюцу гакко, 1876), в которой преподавали европейские художники и скульпторы, например итальянский пейзажист-«барбизонец» Антонио Фонтанези (1812–1882). Его программа, состоявшая из перспективных и натурных штудий, вдохновила множество японских мастеров нового поколения на эксперименты в западном стиле. В школу допускались и женщины, что было прогрессивно даже по европейским меркам. Спустя десятилетие отделение западной живописи появляется в Токийской школе изящных искусств, а в 1907 году ё-га становится одной из трех секций на главной выставке страны «Бунтэн» («Выставка Министерства культуры»).

Наконец, японские художники ездили на Запад (преимущественно, во Францию), где напрямую взаимодействовали с местным контекстом в студиях именитых мастеров и галереях современного искусства. Через эти контакты в японскую художественную сферу попали многие революционные для нее мотивы, такие как обнаженная натура, долгое время остававшаяся за гранью публично приемлемого. За ней стремительно последовали и более актуальные для Европы тенденции. К началу XX века японские авторы успели познакомиться с импрессионизмом, постимпрессионизмом, фовизмом и прочими авангардными течениями. Вокруг подобных экспериментов возникали профессиональные организации: «Художественное общество Мэйдзи» (Мэйдзи бидзюцу кай), неофициальная «Школа романтизма Мэйдзи», «Общество рисунка углем» (Фудзанкай) и другие.

Таким образом, к 1920-м годам европейская живопись в своих академических и модернистских проявлениях прочно закрепилась в практиках японских художников. Постепенно она начала пробираться в частные коллекции и музейные собрания. Пока большинство меценатов и корпоративных патронов отдавали предпочтение японской живописи в традиционном стиле (нихон-га), считая ее более престижной и аутентичной, некоторые коллекционеры активно интересовались западным искусством. Одной из первых была семья банкиров и предпринимателей Сумитомо, которая в 1890-е приобретала в Париже работы Клода Моне и других импрессионистов, ставшие в дальнейшем основой их европейского собрания. Во второй половине 1910-х магнат Кодзиро Мацуката собирал в Европе произведения Ван Гога, Гогена, Родена, сейчас входящие в коллекцию Национального музея западного искусства в Токио. Первый частный музей в этом поле основал в своем родном городе Курасики предприниматель Магосaбуро Охара. Произведения для него по заказу владельца покупал видный художник направления ё-га Торадзиро Кодзима, также получавший от Охары стипендию на учебу и работу в Париже. При этом парадоксально, что японские коллекционеры гораздо меньше интересовались отечественной живописью в западном стиле. Так, на коммерческих выставках столичных универмагов ё-га появлялась в разы реже традиционалистской нихон-га: например, среди 14 экспозиций, организованных в арт-секции универмага «Такасимая» с 1909 по 1912 год, только две были посвящены японской западной живописи.

Коллекции западного искусства во время «пузыря»

Тем не менее интерес коллекционеров к западному искусству (с провалом на время Второй мировой) сохранялся, и в 1950–1960-е в Японии образовалось еще несколько крупных собраний. Например, в 1952 году был основан корпоративный музей компании Bridgestone (с 2018 года — Музей Artizon) на базе коллекции ее главы Сёдзиро Исибаси, а в 1960-м начал создавать свое собрание Цунэси Судзуки, наследник косметической корпорации Pola Obris, затем основавший частный музей. Как видно, эти практики преимущественно развивались в больших корпорациях, уже в то время контролировавших значительную часть внутреннего рынка. Западные произведения занимали в этой области особое статусное место и, как предполагали их владельцы, являлись выгодными вложениями.

«Эра пузыря» стала в этом отношении апогеем расширения собраний. К концу 1980-х заметно выросло число японских «знатоков» искусства, участвующих в западных аукционах. Перенося экономические ожидания со сферы недвижимости на арт-рынок (рассчитывая на быстрые сверхприбыли при резком снижении предложения), богатые японцы повально скупали произведения импрессионистов и постимпрессионистов. Большинство рекордных приобретений тех лет принадлежало именно японским покупателям. В 1987-м, за четыре года до упомянутого «Портрета доктора Гаше», страховая компания Yasuda Kasai купила «Подсолнухи» Ван Гога (1888) за $37,6 млн, а уже в 1989-м Nippon Autopolis выложил $52 млн за «Свадьбу Пьеретты» (1905) из голубого периода Пикассо.

Между тем провенанс и подлинность произведений мало заботили инвесторов, стремившихся прежде всего к прибыли на бумаге и другим финансовым спекуляциям. Из-за отсутствия прозрачности внутри страны (объекты искусства не подлежали обязательной регистрации и могли беспрепятственно и анонимно менять владельцев) приобретения становились идеальным средством отмывания денег, сокрытия активов и коррупции. Особенно деятельны в этом поле были компании саракин, предлагавшие рискованные займы под высокие проценты. В рамках договора с клиентом они заставляли того покупать произведения искусства по завышенной цене, увеличивая за их счет фактическую ставку по кредитам, которая могла доходить до 70%. Спонсорами таких махинаций выступали крупные коллекционеры, сами участвовавшие в схемах — например, Ясумити Морисита, президент саракин-компании Aichi, Co., вложивший в западных модернистов свыше $300 млн. Интересно, что с началом кризиса на рынке недвижимости инвестиции в искусство приобрели еще бо́льшую популярность как альтернативный канал прибыли. Банки предлагали состоятельным коллекционерам кредиты под залог их произведений, а корпоративные владельцы создавали целые фонды, продавая доли в картинах. Таким образом компания Maruko Inc. поступила с 11 произведениями Моне, Ренуара, Пикассо и Модильяни, которые планировала реализовать пять лет спустя.

Крах «экономического чуда» и судьба коллекций

Подобным планам не суждено было сбыться: когда волна кризиса дошла до арт-рынка, многие спекулянты и коллекционеры обанкротились, а их собрания вновь начали менять владельцев. Среди наиболее показательных сюжетов — история «Свадьбы Пьеретты»: в 1991-м, спустя два года после приобретения компанией Nippon Autopolis, она оказалась у ее строительного подрядчика Hazama, а вскоре — у кредитной компании Lake в качестве залога по займу. Проведя в хранилищах последней более семи лет, работа вместе с пятьюстами других произведений и целым подразделением Lake была продана дочерней компании американской General Electric — с тем чтобы тотчас снова оказаться на торгах. Дальнейшая судьба картины ускользает от точной реконструкции: по некоторым данным, в 2004 году она была куплена арт-дилером Ивом Бувье в Нью-Йорке и продана российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за $43 млн.

Рекордные «Портрет доктора Гаше» и «Бал в Мулен де ла Галетт» чудом избежали уничтожения. Картины, по завещанию их покупателя Рёэй Сайто, надлежало сжечь вместе с ним во время кремации, однако до его смерти они оказались в залоге у банка Fuji, а затем, как и работа Пикассо, канули в лету. Считается, что в 1997 году «Гаше» приобрел австрийский инвестор Вольфганг Флёттль, который вскоре был вынужден расстаться с картиной из-за финансовых трудностей. Настоящее местонахождение работы остается загадкой: в 2019 году Штеделевский музей даже нанял журналиста Иоганнеса Нихельмана, поручив ему найти произведение — возможно, чтобы договориться с текущим владельцем об аренде для проходившей в 2019–2020 годах выставки «Создавая Ван Гога: немецкая история любви». Некоторым картинам Ван Гога из японских собраний повезло больше. Например, «Подсолнухи», купленные в 1987 году, стали венцом коллекции Художественного музея Сомпо, одной из крупнейших институций в стране, посвященных западному искусству.

В целом же судьба произведений «эры пузыря» оказалась довольно печальной. К концу 1990-х около 10 тысяч работ общей стоимостью более $9,5 млрд находились в банковских и корпоративных хранилищах. По данным тех лет, значительную их часть составляли подделки или существенно переоцененные вещи, а должного провенанса не было у более чем половины произведений. В условиях повышенного давления со стороны государства японские компании вынужденно корректировали свои активы (в том числе художественные) по рыночной стоимости, опасаясь санкций и недовольства акционеров. Махинации некоторых компаний публично раскрывались, приводя к скандалам: в один из них оказался замешан даже такой гигант, как Mitsubishi. После покупки двух работ Ренуара в 1989 году в офисы кэйрэцу пришли полицейские и налоговые проверки, полагавшие, что компания завысила стоимость картин в своих отчетах на более чем 30%. Дело доходило и до уголовных преследований. Так, в 1999 году окружной суд Осаки приговорил бывшего главу трейдинговой компании Itoman к семи годам тюрьмы за масштабные спекуляции с произведениями искусства.

Отражение «эры пузыря» в искусстве

Период «пузыря» и годы стагнации оказали закономерное влияние на японскую интеллектуальную и художественную среду. Местные и зарубежные экономисты продолжают исследовать кризис 1990-х и его последствия для страны, а художники, литераторы и другие деятели искусства предлагают творческие интерпретации «ревущих восьмидесятых» и последующих «потерянных десятилетий».

Сегодня наиболее известным примером в этом отношении является Такаси Мураками и основанное им движение Superflat. Часто используемые в рамках этого направления образы из аниме, манги и видеоигр, кричащие цвета и лощеная плоскостность композиций во многом отсылают к японской поп-культуре, ставшей глобальным феноменом во время «пузыря». Также в качестве куратора Мураками обращался непосредственно к тем десятилетиям в своем проекте Bubble Wrap (2018–2019), пытаясь сформулировать их ключевые художественные тренды. В рамках выставок он совмещал работы признанных классиков (Ёситомо Нара, Нобуёси Араки) с субкультурными героями (дизайнером A BATHING APE, режиссером Хидэаки Анно и другими), показывая междисциплинарность и идейное богатство описываемой эпохи.

К более критическим высказываниям можно отнести работы Ясумасы Моримуры и Мивы Янаги. Их фотографии изображают персонажей и пространства консьюмеристского общества: торговые центры, аэропорты и т. п. Представленные сквозь призму иронии (у Моримуры) или сюрреалистической отстраненности (у Янаги), эти образы создают атмосферу избыточности и одновременной пустоты потребительской парадигмы. Наконец, находится место и открытой оппозиции японскому капиталистическому укладу. Одним из популярных авторов с подобной оптикой является Тэцуя Исида. В своих сюрреалистских полотнах он воспроизводит образ японских сарари-ман, подавленных, «спрессованных» и закабаленных жесткой корпоративной и социальной культурой, которая зародилась в послевоенной экономике.

Попытки возрождения художественной сферы в современной Японии

Важным аспектом кризиса девяностых стала и утрата Японией роли ключевого игрока в международном художественном пространстве. Размежевание частных коллекций, потеря большинства патронов поставили перед художниками, кураторами и другими субъектами сферы культуры необходимость в поиске новых способов поддержки актуальных инициатив. На смену многим корпоративным вложениям пришли государственные программы, которые смогли вывести современных художников на сравнительно видные позиции за рубежом. Сегодня одной из ключевых организаций является Агентство по делам культуры (Бунка тё), спонсировавшее, в частности, экспозицию художницы Юко Мори на последней Венецианской биеннале 2024 года. По словам его директора Хаяси Ясуты, агентство предлагает инфраструктурные, программные и экономические решения. Так, оно поддерживает создание в Японии новых международных площадок, привлечение крупных интернациональных галерей (в их числе знаменитая Pace, филиал которой открылся в Токио в 2024 году) и внедрение государственных мер по поддержке местных коллекционеров. Например, с 2021 года владельцы произведений искусства (включая современное), получившие их в наследство, имеют право на 80%-ный налоговый вычет при условии передачи объектов на аренду в национальные музеи. По некоторым оценкам, все эти начинания приносят позитивный результат: с 2019 по 2023 год суммарная величина продаж на японском арт-рынке выросла на 11%, по сравнению с гораздо более умеренным 1% в остальных регионах.

Несмотря на это, местных коллекционеров, кураторов и художников не покидают здравые сомнения. Патронов настораживает возможное засилье иностранных галерей, нацеленных скорее на экстрактивизм, нежели на осознанную поддержку внутреннего культурного поля. Художники, в свою очередь, обеспокоены отсутствием четких карьерных треков и узкими возможностями для профессиональной реализации. Наконец, рост индекса Nikkei, бьющего исторические рекорды на фоне экспортного бума и номинального роста ВВП, заставляет опасаться очередного «пузыря». Эти обстоятельства формируют двоякое ощущение: с одной стороны, Япония и японское искусство вновь демонстрируют признаки устойчивого роста, с другой — художественная сфера остается уязвимой перед структурными проблемами и рисками повторения сценариев недавнего прошлого.

Примечания

- ^ В 1948 году генерал Дуглас Макартур назначил своим финансовым советником американского банкира Джозефа Доджа, который за несколько месяцев до того уже успел претворить в жизнь планы возрождения экономики на оккупированных территориях Германии. «Линия Доджа» (Dodge Line) в Японии заключалась в ограничении государственных кредитов и субсидий, формировании сбалансированного бюджета и установлении жесткого курса йены.

- ^ Во-первых, новые технологии использовались в качестве фундамента для расширения производства. Во-вторых, японцы уделяли значительное внимание их совершенствованию. В некоторых корпорациях модификация импортированных решений составляла до трети расходов на Research & Development, а на государственном уровне создавались целые институты, занимавшиеся адаптацией западного технологического знания. Вкупе с высоким уровнем внутренних сбережений и возросшей рабочей силой, эти преобразования уже в первые послевоенные десятилетия послужили молниеносному восстановлению японской экономики с годовым приростом ВВП около 10%.

- ^ После «Соглашения в отеле “Плаза”» (Plaza Accord) — договора между главами США, ФРГ, Франции, Великобритании и Японии, заключенного в Нью-Йорке в 1985 году, — курс йены вырос вдвое.

- ^ Покупая землю и недвижимость за дешевые кредиты, корпорации учитывали дальнейший рост их стоимости как прибыль, разгоняя свои показатели в финансовых отчетах. В некоторых случаях подобные аферы приносили на бумаге до 50% прироста, что мотивировало инвесторов вкладывать еще больше.