Триалоги. Импровизации на свободные темы

В 1982 году художник и эссеист Илья Кабаков, искусствовед и социолог Иосиф Бакштейн и филолог и культуролог Михаил Эпштейн придумали новую модель коммуникации — «коллективную импровизацию», призванную подключить к их устному общению письменное. На протяжении года они во время четырехчасовых встреч писали небольшие тексты на спонтанно выбранную тему и комментировали сочинения друг друга. Так появились эссе на 14 тем, в числе которых «Мусор», «Судьба и стол», «Хоккей», «Возможен ли эпос в наше время?», «Истерия» и другие. С любезного разрешения издательства знакомим читателей с сочинениями на тему «Моя профессия».

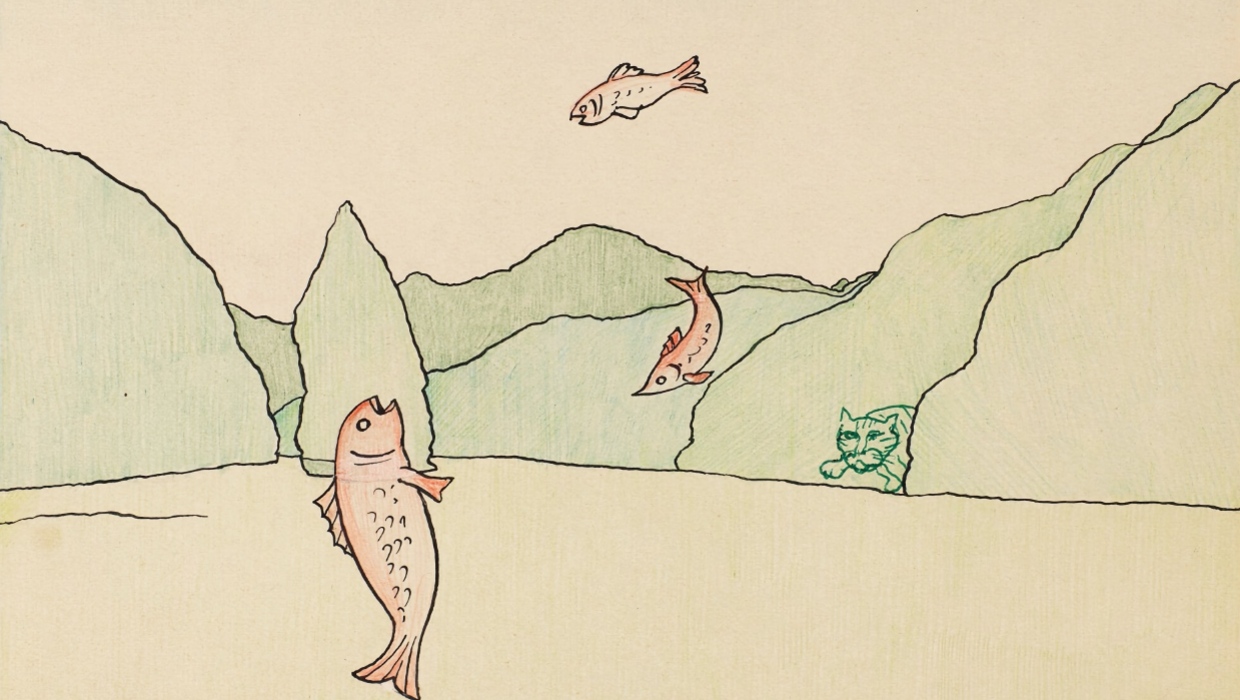

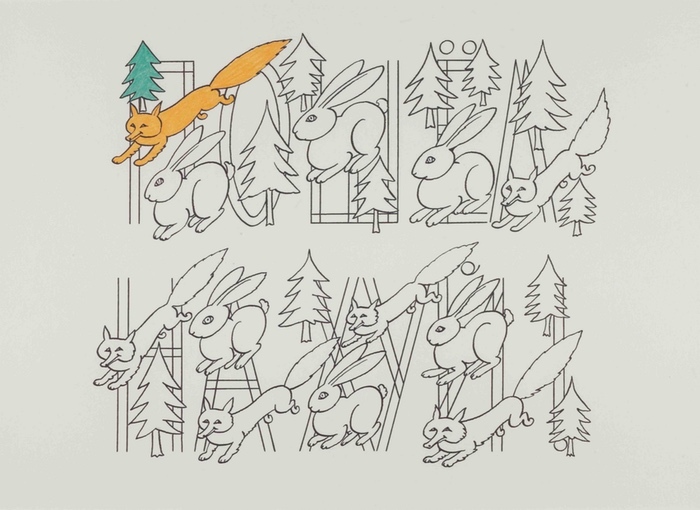

Илья Кабаков. В лесу. 1967. Бумага, цветные карандаши, тушь. Фрагмент. Источник: sothebys.com

Илья Кабаков. В лесу. 1967. Бумага, цветные карандаши, тушь. Фрагмент. Источник: sothebys.com

Предложена Михаилом Эпштейном. Каждый размышляет о своей профессии в самом узком, конкретном, стандартном смысле этого слова. 11.03.1983. 7:15

Михаил Эпштейн. Почему я литературовед?

Ответить на этот вопрос сложнее, чем «Почему моя мама — инженер, а отец — бухгалтер?». В литературоведении есть некая загадка, которая, быть может, сродни общей мистике нашего времени.

До революции и слова-то такого громоздкого, в 17 букв, практически не существовало. Были критики, занимающиеся современностью, боровшиеся за утверждение своих взглядов и мнений, и филологи, изучавшие обстоятельно, объективно, научно такую древность, которая к современности уже не имела животрепещущего отношения и могла быть отстранена с полной академической непредвзятостью. В середине XIX века за Пушкина, скажем, все еще сражались критики, а Державиным уже занимались филологи. «Или — или». Или ты признаешься в своей субъективности, пристрастности к тем или иным современным веяниям — и тогда ты критик, властитель умов, трибун, советчик граждан, наставник молодежи. Или ты зарываешься в архивную пыль, надеваешь академическую ермолку — и тогда луч быстролетной славы не осияет тебя, зато минувшие века скажут тебе спасибо за сухую и строгую правду.

Однако наша эпоха выявила новые взаимоотношения между правдой и мнением. Оказалось, что истина по природе своей пристрастна, а тенденциозность, если она передовая и совпадает с направлением общественного развития, в высшей степени объективна. И тогда между критикой и филологией, заметно оттесняя ту и другую, стала расти новая область — литературоведение, которое отринуло и субъективистский задор и гениальничающее самоутверждение прежних критиков, и дотошную кропотливость и мнимую непричастность прежних филологов, создавая как бы непрестанный переход тенденции в факт и непрерывно извлекая из фактов тенденции — в форме диалектического и всесторонне обоснованного утверждения о том, что подлинная наука тенденциозна, а передовая тенденциозность — объективна.

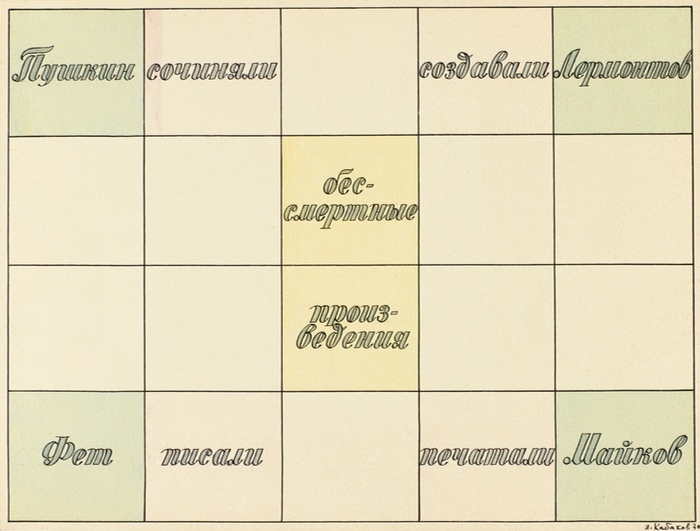

Наши строгие и взвешенные формулировки требуют избегать как субъективизма (читай: критического рвения, экстравагантности), так и объективизма (читай: филологической отрешенности, нейтралитета). То, что получается за вычетом критической и филологической крайностей из словесных дисциплин, это и есть — литературоведение. Оно всегда в меру научно (какой вряд ли может быть критика) и в меру причастно (как не дано филологии). Литературоведение — идеально взвешенный продукт нашей эпохи. Изучая Пушкина, мы скажем о нем, что он гуманист, что он учит нас бороться за светлое будущее, что он преследовался самодержавием и был другом декабристов, что в «Евгении Онегине» выражен разлад… и невозможность… Кто бы так раньше сказал? Критик? Но это было слишком самоочевидно, банально, лишено насущного пафоса и забот времени. Филолог? Но это не его дело — вытаскивать из образов всякие популярные идеи, он лучше попытается расшифровать еще одно свидетельство из архива. Теперь это делает литературовед, который в каждом факте видит далекоидущую тенденцию, а в каждой достойной дойти до нас тенденции — неоспоримый факт. Прежний критик чем-то напоминал Ноздрева — он рвался в прибыльное дело, царил в общественных местах и всюду затевал скандалы, приносящие публичную известность. Прежний филолог напоминал Плюшкина — он возился с зачерствевшими крошками документов, с бедными огарочками и четвертушками бумаги, свято их хранил и пестовал, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, в социальном мире. Кто же такой литературовед, кому он ближе всего на знакомой и хорошо отработанной нами клавиатуре гоголевских национальных типов? Ну конечно, любезнейшему Павлу Ивановичу, который и с Ноздревым, и с Плюшкиным может договориться, который и расторопен, почти как Ноздрев, и прижимист, почти как Плюшкин, и сочетает крайнюю щедрость и широту в светском обращении с крайней бережливостью в материальных обстоятельствах.

И все-таки не будем вкладывать в образ Чичикова-литературоведа слишком много иронии. Ведь и Гоголь почуял недюжинную натуру в своем герое и захотел, сохранив за ним деловые качества, морально их облагородить, наставить на истинный путь служения общечеловеческому благу. Вот и в литературоведении, именно благодаря сочетанию двух посылок, создающих возможность для подтасовки, содержится возможность если не высокой праведности, то истинной полезности. В самом деле, немало лучших современных умов работает у нас именно в литературоведении. Оно позволяет то, чего не позволяют более прямые, односторонние дисциплины: философия, история, экономика. Там академический и тенденциозный момент резко разграничены — и либо надо быть до конца причастным, либо полностью непричастным. Литературоведение дает возможность: 1) умалчивать о некоторых тенденциях, поскольку они не соответствуют фактам; 2) выпячивать некоторые факты, которые не соответствуют нужным тенденциям. Литературоведение гораздо динамичнее, внутренне амбивалентнее, чем критика и филология; именно потому, что оно содержит в себе возможность обмана, оно может обманывать самих обманщиков. Здесь уместно вспомнить «Ревизора», где создатели фикции так поторопились принять ее за реальный факт, что сами себя обманули: факт оказался фиктивным, а подлинный, незамеченный факт вынырнул откуда-то сбоку в самом конце действия. В литературоведении есть жизнь обмана и потому — правда жизни, которых сейчас лишены большинство дисциплин, как грубо причастных идеологии, так и вовсе не причастных.

И потому, хотя Чичиков шельмец и обманщик, быстрый бег его тройки наполняет вихрем всю Россию и символизирует самое лучшее, передовое в ней. Такова уж наша судьба: дальше всех идут не люди, спутанные и ограниченные своею честностью, а умные обманщики, такие, что глупых обманщиков их же обманом могут перехитрить.

Илья Кабаков. Моя профессия

Моя профессия — «художник-иллюстратор детских книг» — пришла ко мне совершенно случайно. Придется описать, как она возникла.

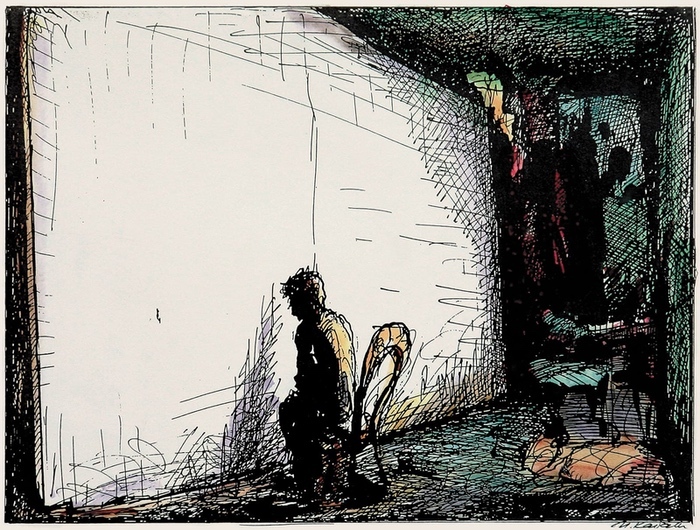

Учился я в эвакуации, т. е. примерно в 1942–1943 годах, в узбекской школе в Самарканде. Отец был на фронте, жили мы вдвоем с матерью. Как-то после занятий великовозрастный мой соучастник предложил посмотреть голых женщин. Мы после уроков перелезли через забор у большого серого дома напротив нашей школы, толкнули окно первого этажа и очутились в длинном коридоре. Уже темнело, в коридоре не было ни души. Голые женщины висели в рамах и без рам по всей длине стены. Как я сейчас понимаю, это были студенческие этюды с обнаженной модели.

Внезапно мой приятель исчез в окне, оставив меня одного, а в конце коридора появилась фигура огромной птицы, которая на высоких худых лапах стала подходить ко мне. Видимо, я стал дрожать. Птица спросила, нравятся ли мне картины на стенах? Я сказал, что нравятся. А ты рисуешь? Я сказал, что да, хотя и соврал — я не помню, чтобы я рисовал до этого. «Завтра у нас прием в художественную школу, приноси рисунки». Я ушел домой и нарисовал на четырех выдернутых из тетради листках в клетку: «Несется конница, едут танки, летят самолеты» (четвертый — не помню).

Все было нарисовано карандашом черным, поперек, по диагонали через все это — фамилия крупными буквами. Понес в то здание. Там, в комнате сидело несколько человек и птица тоже, посмеялись и тут же сказали, что я принят в 1-й (4-й) класс Ленинградской художественной школы при Академии художеств. (Это в ее коридор мы залезли вчера вечером.)

Все это было как во сне, да и дальнейшие занятия в этой школе, потом в московской художественной, а потом — в Московском художественном институте им. Сурикова со всеми общеобразовательными и художественными курсами прошли тоже в каком-то тоскливом, как дождь, тягостном прозябании и скуке, унынии, и обреченность на все это: уроки, рисование, жизнь в школе — все воспринималось как одинаковая принужденность, за и от которой нет ни выхода, ни спасения и которая была, есть и будет всегда и везде.

Особенно страшным мороком той жизни, от которого не было спасения, была эта проницающая все и вся предопределенность, предустановленность всех форм жизни, учебы, поведения, долженствования слов, отчетов, которые непонятно почему нужны были этому внешнему для тебя миру, который ты внутренне не мог ни понять, ни наполнить.

Оставалось только мимикрировать, изображать с известной правдоподобностью то, что от тебя ожидали учителя, директор, товарищи.

То же самое происходило и по отношению к так называемому «рисованию». Еще прежде, чем я мог разобраться, что мне нравится рисовать, а что нет, прежде чем мог бы начаться «естественный» рост художественного образования, за которым бы я мог следовать и в котором я что-либо мог понять, я уже должен был (под страхом получения плохих отметок и изгнания из школы и института) выдавать «продукцию» в полном смысле этого слова «казенную», то есть ту, которая ожидалась от меня и за которую ставились «хорошие» оценки. И я должен был научиться ее изготавливать — изготавливать то среднее, проходное изделие, которое было нужно «им», которое я «внутренне» не понимал и к которому не имел никакого отношения, хотя оно и было изготовлено моими руками. Это очень близко к поведению медведя, осла, собаки на арене цирка. Так же как и они, я делал внешние, непонятные для себя поклоны, антраша, и хотя разница между учеником художественной школы и животным в цирке разительна («надо же, медведь, а танцует» и «талантливый ученик, видно, будет очень интересным художником»), но существо самой ситуации — в точном смысле слова «отчуждение» — и в том и в другом случае совпадают.

Я потому так долго говорю об этих начальных годах учебы «на художника», что и потом, в дальнейшей художественной жизни сохранился полностью этот дуализм: для «них» и для «себя», жизнь для «них» и жизнь для «себя». «Для них» — это значит «как у них положено», а это я изучил прекрасно, как цирковой медведь, за все 7 + 6 лет учебы (7 — в школе и 6 — в институте). «Для них» — «прописка», поступление в «Союз художников», а главное — получать деньги за то, за что у «них» полагается. За книжную иллюстрацию (если бы я кончал в художественном институте «живописный» факультет, я бы работал в «живописном комбинате» — делал на заказ картины, а я кончал графический по книжному отделению, и, значит, я иллюстратор книг для детей).

Сразу же скажу, что эта позиция, отношение к моей профессии выработалось еще в середине института, т. е. в 1953–1955 годах, и практически не изменилось по сей день: сделать так, чтобы она давала много денег, чтобы она предоставила приемлемый для властей (милиции и т. д.) представительный общественный панцирь, чтобы эта работа по возможности была всегда и, самое главное, чтобы ни в психическом плане, ни во времени она не могла захватить всей моей жизни и чтобы она, будучи по природе внешней мне, все больше, так сказать, сжималась, прежде всего «в энергии и во времени».

Я сразу же, как только стал «работать» — делать «книжки», понял, что никакого «существа» дела в этой работе нет, т. е., может быть, где-то и есть, но только не у нас. То есть никакого адресата моей работы не существует — а именно «милого, умного, доброго» ребенка, к которому адресованы и текст, и рисунок, которые делают авторы и я как художник этой книги. Я знал только один тип и автора, и художника — тот, который адресуется только непосредственно к своему редактору, своему «прямому» начальству. Рисунок должен понравиться только ему — редактору, и никому более (художнику какому-нибудь, случайному зрителю или, упаси боже, неизвестно откуда взявшемуся ребенку). В известном смысле, этот тандем художник — редактор — по существу сакрален: он не нуждается в апробации другим, «непосвященным» взглядом. Но сказать, что художник хочет порадовать своим рисунком своего редактора (Олю, Витю, Соню и т. д.), было бы глубоким заблуждением. И хотя редактор (Оля, Соня, Витя) и употребляет слова «красивый рисунок», «мне нравится» и т. д., на самом деле внутри следует такое соображение: «Если мой вышестоящий начальник (главный художник, главный редактор и т. д.) посмотрит на этот рисунок, попадет мне или нет?» За такой попадет, а за такой — нет. Но и вышестоящий начальник поднимет эти рисунки не потому, что они нравятся ему или нет, а он точно, до микрона знает: если он выпустит такую книжку, с такими рисунками, что последует для него от комитета по делам печати, «выскочит» он на этой книге или нет, а в нижней части оценочной шкалы — попадет ему или нет и т. д. Но и «Комитет», вернее, главный художник комитета тоже не последний в этом ряду, и над ним… и вся лестница уходит вверх, теряясь в бесконечности.

Профессионализм в нашем деле (может быть, и в других) состоит, как я сейчас убежден, в точнейшем просчете всех этих критериев, требований, «взглядов». А «вариантов», отклонений очень немного — их почти нет: нарушение карается, как в Госавтоинспекции, изыманием водительских прав. «Или — или». Многое часто в нашем маленьком художественном мирке доходит до курьезов.

Я никогда не видел настоящего зайца, не знаю, как он выглядит, хотя рисую в книжках его уже 25 лет. То же и коровы, дома, автомобили, школьники, деревья и пр. и пр. Объяснение очень простое. Мой заяц не настоящий, не «из жизни», а тот, который «проходил» у начальства вчера, позавчера, следовательно, «пройдет» сегодня и завтра и будет проходить у следующего поколения книжных художников. То же и с детскими личиками, собаками, мамами, «дядями», одеждами и всем остальным «материальным миром». Несложно понять, что все это распространяется и на «художественный почерк», манеру, в которой исполнены иллюстрации. Их не так много, и начинающий профессионал их уже «застает» в тот момент, когда начинается его карьера. По существу, он берет напрокат все это из сравнительно небольшого «художественного фонда», слегка комбинируя, но всегда обязательно пользуясь старым репертуаром, наподобие пользования вещами в театральной костюмерной, где опытный костюмер подберет всем любой «ансамбль» при точном знании всего, что есть в этот момент в его гардеробе.

При всем этом хочется добавить: не менее важным и именно «профессиональным» является, помимо самого художественного продукта, и тип твоего поведения в редакции. Обязательным, все под тем же «страхом изгнания», является:

1) выполнение работы в срок, желательно даже раньше срока («пролонгировать» заказ, разумеется, по творческим соображениям, могут только большие художники, творцы, мэтры и т. д.);

2) быть покладистым, «легким», готовым поправить, изменить рисунок в любой момент, по первому требованию, не «фордыбачить», не настаивать на каком-то своем «видении» и почерке и т. д. Прав всегда редактор, потому что только он наиболее «прозрачен», через него глядят на твой рисунок глаза его начальника, а за ним начальника начальника и вся уходящая вверх шеренга высших. И если делаешь «ошибку», то вызываешь «поправку» твоих изделий, а значит, недостаточно проникался этими «взорами», изготавливая свое изделие, и понес его на «прием», недостаточно взглянув этими взорами на рисунок, — не от себя, а от них и, следовательно, уже сделал ошибку, за которой может последовать… Понятно, следовательно, что в «идеале» ты уже и изготавливать рисунок должен в том смысле, что это начальники как бы рисуют его при помощи тебя для себя. Но это уже высший пилотаж — и это уже и есть высокий профессионализм, а пока художник что-то рисует сам по себе, «как ему кажется», а потом несет и «встречает», к огорчению… — он еще на пути к профессионализму;

3) по возможности стать «членом семьи», которая по принципу и есть любая редакция: встречаться, приходить к ним «как к себе домой», беседовать за жизнь, делиться всем, стать родным и неотъемлемым. (Этого третьего пункта я не выполнял никогда.)

Сам я, как понимаю о себе, «проходимый» профессионал. У нас в книжной детской иллюстрации есть три категории — низшая, средняя и высшая. Соответственно: «допустимая», «проходящая» и «восхитительная». Допустимая — это те, у которых рисунки почти проходят, могут пройти у «начальства», но слишком много в них «ошибок», неучтенных «проходных» требований. «Проходные» художники — это те, рисунки которых по всем статьям учитывают все правила, ограничения, условия прохода у начальства. Эти рисунки, так сказать, невозможно «не принять».

Но начальник не просто счетная машина, он тоже человек, ему не чуждо «восхищение», и он должен, что еще важнее, «восхитить» следующего начальника и т. д. Этому соответствуют художники «восхитительной» категории, которые не только выполняют все «проходные» тесты, но и добавляют от себя такие «фиоритуры», что они как бы преображают, как птицы, суровый и безжалостный мир «начальственной» необходимости. Они как бы своей музыкой вносят в эту серую, затхлую атмосферу как бы голос, звук свободы, они предлагают в своих работах как бы чудо преображения, показывая своим искусством, что сухие окаменевшие параграфы и правила можно снять как песню «от себя» и произносить чужие, ничейные слова «как свои»…

…Это наши, свои, настоящие Орфеи. Изумленно, снизу вверх наблюдаю, слежу их свободный полет, их широкий размах крыльев, горделивую осанку…

Иосиф Бакштейн. Моя профессия. Статья в стенгазету

Когда мои новые знакомые спрашивают меня о моей профессии, я не знаю, что толком отвечать, мнусь, стесняюсь, краснею и после долгой паузы, заикаясь, начинаю объяснять, что я называюсь на работе — «социологом». Не «я — социолог», а именно что «называюсь на работе». И причина такой реакции вовсе не в том, что область моих основных интересов лежит за границей моих служебных обязанностей, и не в том, что мое образование совершенно иное. При тех же умственных интересах я бы мог работать и инженером, и водопроводчиком, и сторожем, как это часто бывает с моими добрыми знакомыми, и они, эти знакомые, не отводят глаза, когда им задают аналогичный вопрос, и прямо на него отвечают. Они вправе рассчитывать на то, что их правильно и буквально поймут. У спрашивающего сразу, именно сразу, возникнет образ служебных действий отвечающего, даже если конкретное профессиональное содержание не откроется до конца. Когда, допустим, художник спрашивает химика, чем он занимается, и химик отвечает: «Я занимаюсь химией», то есть, скажем, химией белка, то художник его поймет, даже без особых комментариев, хотя и будет благодарен химику за две-три любопытные истории про способы добывания этого самого белка, его практическое, потребительское назначение или о месте белка в личной жизни химика. Иначе говоря, общественное, а не только собственно научное значение профессии станет понятно.

Иное дело социология. Что это за наука, которая, имея более чем вековую историю, лишь 20 лет назад появилась на отечественном интеллектуальном горизонте? Каково ее общественное назначение? Ответить на эти вопросы сложно, так как деятельность социолога в гораздо большей степени, чем деятельность иного гуманитария, внутренне парадоксальна.

Этот иной гуманитарий либо имеет классический объект изучения, скажем, манускрипт XII века, и над ним корпит, либо его деятельность имеет идеологическое назначение и служит интересам нации, способствуя ее мировоззренческой консолидации, как, скажем, исторический материализм, научный коммунизм, научный атеизм, теория социалистической культуры и т. п. Важно то, что в том и другом случае достигается однородность поля научного опыта. Мы имеем в виду соответствие целей и средств, языка описания и темы, интересов администрации учреждения и самого работника. Социология же (исключая ее небольшую по удельному весу и вторичную по идеям и методам — теоретическую часть) — наука прикладная, способствующая (или препятствующая) каким-то конкретным общественным процессам. Но что и к чему она прикладывает? И тут мы сталкиваемся с парадоксальным статусом социологического знания в социальной структуре. Формально это знание о том, что есть на самом деле. Но сложность состоит в том, что раз объект изучения — сами люди, их мнения, потребности, интересы, намерения, пожелания, то люди должны знать хотя бы в какой-то мере самих себя. Они должны быть уверены в том, что их замечательные качества существуют сами по себе, в относительной независимости от всего многообразия социальных и культурных сил. И эта презумпция собственного существования важна и принципиальна, даже если существуют методы (вроде психоаналитических), построенные на анализе косвенных значений высказываний, определения параметров личности, до, вне и независимо от познавательных и волевых ее проявлений. В то же время каждый практикующий социолог, особенно столичный, заехавший в дальнюю даль, знает ситуации, когда вопрошаемый сам смотрит вопросительно и пытается угадать по твоему выражению лица желательный ответ, и тогда социолог начинает понимать, что его принимают за «начальство». Какого же рода знание можно извлечь из такого общения? Но и тогда, когда в положение интервьюируемых попадает восходящая генерация, с безумной отвагой во взоре, с беспримерной независимостью суждений, ситуация, как ни странно, принципиально не меняется. Но почему? Ведь объективное знание получено. Вот, оно уже приняло форму пухлого отчета и отправлено в вышестоящую инстанцию, и я сам, как ответственный исполнитель, ручаюсь, что все, там написанное, — правда от первой до последней цифры. Это знание добыто дорогой ценой. Подсчитано все: сколько человек играет на баяне в Мурманской области, сколько билетов на последний сеанс продано в зимний сезон в Нечерноземье, каково количество поломанных скамеек в парках города Весьегонска.

А дело просто в том, что знания обо всех этих баянах, аккордеонах, балалайках, съеденной колбасе, выпитом пиве никогда не достаточно. Оно должно быть полным, всеохватывающим, тотальным. Не должно быть ни одной стороны в жизни человека, которая ускользнула бы от изыскательского внимания социолога. Но этот познавательный идеал недостижим. Достаточно вспомнить притчу о деликатных взаимоотношениях между абсолютной и относительной истиной.

Но диалектика — диалектикой, и все же — зачем пытаться достигать на конечном временном отрезке недосягаемого идеала? А затем, что на стадии прикладывания полученное знание превращается в… норму, точнее, норматив. Все системы жизнеобеспечения, все стороны общественных взаимоотношений, чтобы существовать, воспроизводиться, должны быть нормированы. Это как бы способ трансляции жизненного потока не «снизу», от спонтанности поступка, а «сверху» — от обдуманности решения. И действительно, сверху — виднее. Но что же получается, раз познавательный идеал — недостижим? Как тогда возможна жизнь? Да, вот так и возможна. Не благодаря знанию, но и не вопреки ему, а как-то независимо от него. Знание — знанием, а жизнь — жизнью.

Построили кинотеатр — хорошо, сходим — поглядим, нет — тоже не страшно, дома посидим, телевизор посмотрим или по улице погуляем. Ну а уж если совсем промашка выйдет, скажем, забыли продмаг открыть (торговая сеть ведь тоже предмет изучения и планирования), — напишем в центральные органы печати, поставим вопрос перед руководством…

Есть еще одна, помимо нормирующей, функция социального знания — обосновывающая. Как и рядовой гражданин, испытывающий затруднения при ответе на какой-нибудь элементарный вопрос вроде «Нравится ему или нет композиция нового здания Горсовета?», — руководящий работник, принимающий важные решения, может не взять на себя всю полноту ответственности по обсуждаемому вопросу. И тогда он призывает эксперта и дает ему задание изучить этот вопрос и доставить докладную записку с приложением рекомендуемого решения. Вот какая история такого рода произошла в городе N. В этом городе жило довольно много людей татарской национальности. И они иногда по достижении преклонного возраста умирали, переходили в лучший мир, в сады с гуриями. А поскольку эти почтенные покойники, а равно их чада и домочадцы крепко еще держались своих обычаев и верований, то, гарантируя свободу совести населения, город содержал отдельное мусульманское кладбище. И благодарные татары периодически совершали печальный похоронный обряд. Так длилось много лет, до тех пор пока кладбище не исчерпало своих земельных ресурсов. И тогда руководство города решило, что пора уже гражданам города татарской национальности пойти навстречу процессу слияния наций и нести своих почивших предков на общегородские места захоронения. Но татары заупрямились и очередного покойника хоронить в указанном начальством месте отказались. В городе возник татарский вопрос. Запросили центр. Столица отвечала — у нас кладбищенские ресурсы мусульман велики. Мы об этом важном вопросе еще не думали, готового решения не имеем. Думайте сами.

Руководство N забеспокоилось. Велика ответственность взять на себя решение национального вопроса. И тогда призвали одного этносоциолога, предложили за день написать докладную с проектом решения. Он и написал, и даже приложил план и разрез мусульманской могилы, и решение такое подготовил: «Принимая во внимание, с одной стороны, положительное воздействие на все стороны общественной жизни процесса сближения наций, а с другой — рост национального самосознания и расцвет национальных культур, открыть в городе N новое мусульманское кладбище». Что и было сделано.