Лидия Лобанова: «Человекоцентричность должна быть на всех уровнях»

Музей криптографии, первый и единственный в России музей, посвященный науке шифрования, открылся в Москве в декабре 2021 года. С помощью интерактивной экспозиции и широкой публичной программы он рассказывает об истории шифрования, технологиях коммуникации и о создававших их людях. Искусствовед и специалист отдела фондов ММОМА Екатерина Подобуева поговорила с директором Музея криптографии Лидией Лобановой о коллекции музея, ориентации на зрителя и важности диалога. Материал подготовлен при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Лидия Лобанова. Courtesy Музей криптографии

Лидия Лобанова. Courtesy Музей криптографии

Екатерина Подобуева: В какой момент у вас появился интерес к научно-технической сфере?

Лидия Лобанова: Во время работы в Политехническом музее. Когда меня туда позвали, меня в первую очередь интересовала менеджерско-продюсерская часть. Но в процессе оказалось, что тема научно-технического музея мне гораздо ближе, чем что-либо еще. Я думаю, любовь к науке выросла из того, что я смотрю на мир как на некоторую структуру. Мне важны логические цепочки, причинно-следственные связи, гипотезы, то есть близок научный подход к картине мира. Мы как-то разговаривали с на тот момент научным куратором музея Алексеем Семихатовым, и он удивился, что у меня юридическое образование, а не математическое: «Вы так мыслите, Лида, как будто вы математик».

Екатерина Подобуева: Инициатор создания Музея криптографии — научно-производственная компания «Криптонит», занимающаяся разработками в сфере хранения и анализа данных. Тематическая связь очевидна. И тем не менее, зачем компании собственный музей?

Лидия Лобанова: С одной стороны — это такая управленческая случайность. Компания рассматривала разные локации под свой офис. И взгляд упал и на здание музея. Выяснилось, что здесь восемь лет действовала закрытая лаборатория и спецтюрьма — «Марфинская шарашка», где зародилась советская математическая криптография и велись разработки в области шифрования речи и звука. Само место известно по книге Александра Исаевича Солженицына «В круге первом». После ликвидации шарашки здание отдали закрытому НИИ, которое продолжило разработки в этой сфере. То есть место исторически значимое. И у компании зародилась идея сделать здесь музей.

С другой стороны, НПК «Криптонит» разделяет идею популяризации науки и заинтересована в том, чтобы сделать видимой саму профессию. Тем более еще несколько лет назад в широком контексте было мало что известно о российской школе криптографии. Музей меняет это, рассказывая про технологическую и научную картину мира. Есть и цель: мы бы хотели, чтобы как можно больше людей, заинтересовавшихся наукой и открывших в себе желание начать ей заниматься, сделали это. Но в том числе поэтому в экспозиции нет явных следов присутствия компании. Мы не показываем компанию, мы рассказываем о науке.

Екатерина Подобуева: У Музея криптографии есть коллекция. Расскажите, пожалуйста, как она формировалась?

Лидия Лобанова: Мы прошли путь формирования коллекции с нуля, и сейчас в нашем фонде более 5 000 единиц хранения. Часть предметов мы покупали на аукционах. Например, криптографические устройства продаются на Sotheby’s. Какие-то предметы покупали на Bonhams. Редкие шифровальные устройства и знаменитую машину «Энигма» можно приобрести на торгах Scientific Instruments. Более поздние машины, тиражированные, есть на мелких торгах, которые проходят в основном в Западной Европе и Америке. Также мы покупаем архивные документы и фотографии, причем как в России, так и за рубежом. Что касается отечественной техники, в открытом доступе не было информации о самих устройствах. Мы смогли получить ее лишь после выхода распоряжения[1] правительства о передаче музею на десять лет прав на экспонирование почти сорока предметов: предварительно с них сняли гриф секретности либо удалили секретные узлы или программное обеспечение.

В коллекцию также входят предметы, связанные с историей здания. Часть из них нам передал концерн «Автоматика», который располагался здесь до нас. Это в основном фотографии и строительные планы. Другие объекты мы нашли сами, осматривая здание. Например, письмо заключенного «Марфинской шарашки», часть библиотеки времен НИИ связи и цветочный орнамент со стен алтарной части церкви, располагавшейся в здании, когда оно еще было Александро-Мариинским приютом. Более современные аппараты мы выкупали и выкупаем у российских производителей. Часть предметов — дары от родственников исследователей, ученых, инженеров и разведчиков. Это в основном личные вещи.

Также мы воспроизводили по чертежам точные копии особо редких устройств, например однороторную машину Хеберна, шифровальное устройство «Дискрет» и колесный цилиндр Джефферсона.

Екатерина Подобуева: Материалы были рассекречены специально для музея?

Лидия Лобанова: Да, специально для музея, потому что мы не имели другой возможности показать огромный пласт информации, посвященный советской криптографии. Были рассекречены шифровальные машины и сопроводительные материалы к ним. Инициируя распоряжение Правительства, мы не знали, какие предметы и документы могут нам выдать, что мы можем попросить, поскольку эта информация практически отсутствовала.

Екатерина Подобуева: Значительная часть коллекции — техника. Демонстрируете ли вы ее в работе?

Лидия Лобанова: Некоторые особо важные образцы техники из коллекции находятся в полном рабочем состоянии, но не включаются в целях их сохранения. При этом для просветительских целей, для того чтобы показать, как они работают, научные сотрудники совместно с хранителями включают какие-то из аппаратов. Например, для мультимедийного проекта «Механическое сердце» мы сняли видео о 14 предметах — как ручных шифраторах, так и электромеханических шифровальных машинах.

Иногда мы создаем копии-модуляторы — например, для «Энигмы» и советской «Фиалки». Это редкие, но важные экспонаты, с которыми посетителю нужно взаимодействовать, чтобы понять, как они работают. В некоторых случаях мы закупаем сразу несколько одинаковых предметов и один из них размещаем в экспозиции для взаимодействия. Но это делается лишь тогда, когда создавать копию-модулятор экономически нецелесообразно.

Екатерина Подобуева: Вы выстраивали экспозицию Музея криптографии, ставя во главу угла зрительский опыт. Такой подход требует подготовительной работы. Какой она была?

Лидия Лобанова: В числе первых трех человек, которых я взяла в музей, была специалист по пользовательскому опыту Ксения Леденева. На подготовительном этапе мы сформировали фокус-группы и проводили с их участниками глубинное интервью. Группы представляли те сообщества, которые мы считали на тот момент основными посетителями будущего музея — школьные учителя, семьи с детьми и подростками, подростки отдельно и молодые взрослые. Результаты не стали неожиданными, но нам было грустно столкнуться с ними лицом к лицу. Наши респонденты в основном считали, что криптография — что-то странное и непонятное, а музей науки — нечто скучное, пыльное, где ничего не будет про современность. Один из участников фокус-группы сказал: «Если мне нужно будет узнать, как работает Wi-Fi, я не пойду в музей, я буду гуглить, хотя уже два раза посмотрел видео и все равно ничего не понял». Учителей пугала необходимость подготовки к теме перед походом в музей, а на нее у них нет ни времени, ни сил. Родители боялись выглядеть глупо перед детьми, которые, по их мнению, гораздо лучше разбираются в технологиях. Важно было все время и самого себя спрашивать о том, что было бы интересно мне как обычному посетителю не из научно-технической сферы, моим детям.

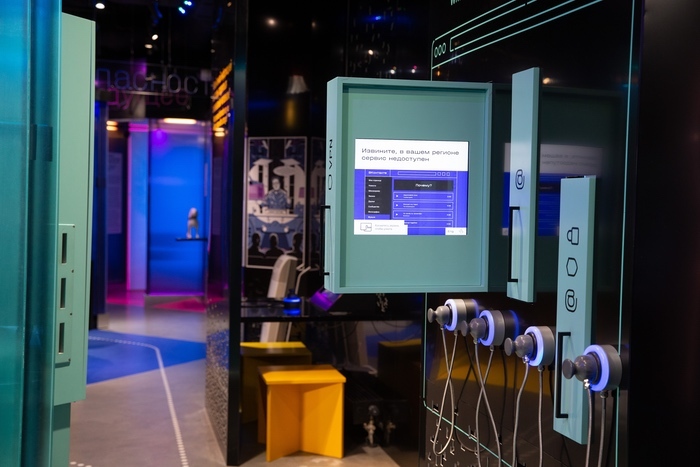

В итоге мы с командой начали думать, какие бывают пользовательские сценарии, как люди ходят по музеям, как быстро они устают в экспозиции, какие бывают типы восприятия и типы мотивации. Мы спросили себя: «Зачем человек приходит в Музей криптографии?» Так мы пришли к концепции обратной хронологии — от современности к истории — и главному вопросу экспозиции: «Как устроен мир вокруг тебя?» Мы идем от того, что человеку интуитивно близко, с чем он сталкивается каждый день.

Вообще, человекоцентричность должна быть на всех уровнях. Для нас было важно разнообразие медиумов, потому что разным людям удобны разные способы восприятия. Кто-то будет смотреть видео, кто-то слушать аудио, кому-то обязательно надо потрогать, а кому-то методично читать тексты. Нужно было продумать экспозицию так, чтобы каждый мог сложить свою историю и уйти с ней.

Екатерина Подобуева: Музей криптографии — научно-технический. Тем не менее в вашей экспозиции есть современное искусство. Почему вы решили обратиться к нему?

Лидия Лобанова: Добавить современное искусство казалось нам логичным и естественным этапом развития музея. Это тоже про доступность музея для людей с разным бэкграундом. Мы смотрели на искусство как на другого типа контакт с темой, другой уровень метафоры. В музеи, в том числе в наш, приходят люди с разным жизненным опытом и типом восприятия. Человек может что-то не понимать, ему может быть сложно разобраться в каком-то научном принципе, а художественный объект через совершенно неожиданные каналы и метафоры может помочь ему.

Например, у нас есть работа немецкого художника Арама Бартола «Забыли свой пароль?»[2]. В экспозиции мы несколько раз повторяем тезис о том, что записывать пароль небезопасно, и показываем произведение, подтверждающее, что все пренебрегают этим принципом. Мы рассказываем об определенной проблеме, но не через нравоучение, а через человечность: да, мы не следуем правилам, и у этого есть последствия, но так бывает, и это тоже нормально.

Екатерина Подобуева: В одном из интервью вы выдвинули гипотезу, что если создавать музей, ориентируясь на подростков как на основную аудиторию, то можно сделать его комфортным для всех. Как вы пришли к этой гипотезе?

Лидия Лобанова: Опыт подростков отличается от того, который получали в детстве их родители. Они сформированы современной технологической и мультимедийной средой. У них очень высокие требования, например, к дизайну и визуализации. Они смотрят современное кино, погружены в современную культуру, видят новую городскую среду. В общем, проектируя музей, мы спрашивали себя и о том, как воспримет нас посетитель, который не делает нам скидку на то, что в музее есть главная советская шифровальная машинка «Фиалка» или сорок аппаратов, не представленных больше нигде в мире?

Екатерина Подобуева: Что касается внимания к посетителю, лично меня поразили небольшие складные табуретки при входе в зал. Например, моя бабушка не соглашается идти в музей (хотя у нее есть желание) как раз потому, что боится, что не будет места, где можно присесть. И таких механизмов работы с разными посетителями у вас довольно много. Но, кажется, всегда есть опасность перегрузки экспозиции и конфликта уровней доступности. Расскажите, пожалуйста, как вы работали с этим?

Лидия Лобанова: Мы взяли за основу российские, европейские и американские стандарты по доступности, прошерстили их. Есть базовые вещи: высота этикеток — 80 сантиметров от пола, понятность текстов. Дальше уже было коллективное обсуждение и голос разума. Мы исходили из концепции helicopter view (способ стратегического мышления, когда задача рассматривается с максимально большого количество позиций. — Артгид). Каждый экспонат мы рассматривали с трех позиций. Первая — можно ли сделать так, чтобы он сразу был доступен разным посетителям? Вторая — если нет, то какой вид адаптации нужно заложить, чтобы объект был доступнее? Третья — если тоже нет, то что мы отдаем в мультимедийный гид, а что на специализированную экскурсию? Например, какой опыт получит слабовидящий посетитель без нашей поддержки, и что она может ему дать? У нас есть в том числе тактильные экспонаты. Часть из них представлена в открытом доступе, часть хранится в ящиках, которые мы открываем на специализированных экскурсиях. Важно, чтобы у посетителя был выбор — прийти на экскурсию и получить комплексный опыт или изучить экспозицию самостоятельно.

Этот же принцип работает и в случае с посетителями с разным профессиональным бэкгранудом. У нас есть слой гик-контента. На входе зритель может получить специальный ключ, в ряде случаев активирующий более сложный контент, например, инсталляции, в состав которых входят формулы, специальная терминология и так далее. Это сделано для того, чтобы экспертам тоже было интересно приходить к нам.

Тем не менее реализовать все инклюзивные форматы просто невозможно. Мы старались максимально избежать конфликтов доступности. Там, где можно было ее максимально интегрировать, мы это делали. Весь видеоконтент переведен на русский, английский и русский жестовый языки. Для некоторых мультимедийных элементов экспозиции есть функция голосового управления. В музее можно взять более легкую и мобильную коляску для посетителей на колясках. Из тех же соображений коляски предусмотрены и для посетителей с маленькими детьми: родители могут переложить ребенка в нее, чтобы им было комфортнее передвигаться по музею. Помимо стульчиков на входе в экспозицию есть пледы: у нас работает климат-контроль, и посетителям в залах может быть слишком прохладно.

Что касается конфликтов доступности, то, например, дверь в экспозицию открывается и закрывается с помощью кнопки, чтобы человек, который перемещается на коляске, мог открыть ее самостоятельно и никого не просить об этом. Это удобно не для всех, но нам важно формировать новую норму инклюзии.

Сейчас мы готовим методичку по мультимедийной доступности. У нас в стране достаточно много сделано в этой сфере для художественных музеев, но для научно-технических де-факто подобных материалов нет.

Екатерина Подобуева: У вас есть открытое хранение. В последние несколько лет разные институции все чаще работают с этим форматом. В вашем открытом хранении представлены шифровальные машины и другая техника, сложная для восприятия без дополнительных пояснений, которых открытое хранение не предполагает. Почему вы все же решили обратиться к этому формату?

Лидия Лобанова: Появление открытого хранения связано, опять же, с тем, что на старте проектирования у нас не было предметов. У нас вообще было довольно мало времени: от начала проектирование до открытия музея прошло всего два с половиной года. Распоряжение правительства о рассекречивании предметов вышло в феврале 2021-го, а музей открылся в декабре того же года. И конечно, предметы мы получили не сразу. В итоге не удалось встроить в экспозицию все объекты и документы, которые нам передали. Часть информации о них мы получаем до сих пор.

За время проектирования музея мы прочувствовали всю ценность оригинальных предметов, и нам не хотелось убирать их в запасники. Так появилось открытое хранение. Это не только сами машины, но и архив и техническая документация. Все это мы экспонируем скорее как свидетельство технологической эволюции, вне контекста конкретных событий и людей. Да, с одной стороны, это вынужденный ход, но с другой — важная для нас история про развитие технологий и самого музея.

Екатерина Подобуева: Хотелось бы узнать, как вы искали в свою команду специалистов-исследователей с учетом специфики музея?

Лидия Лобанова: Собирать исследовательскую группу было очень сложно. Нам довольно быстро стало понятно, что исследователей непосредственно по криптографии мы найти не можем. Большая часть этой профессиональной сферы до сих пор закрыта, а другая стала гражданской не так давно. В экспозиции есть пример на эту тему. Мы воссоздали кабинет Владимира Котельникова — суперзвезды советской криптографии. Еще есть кабинет Клода Шеннона — суперзвезды американской криптографии. Оба проводили очень похожие исследования: один в конце 1930-х, второй в начале 1940-х. Работа Шеннона была впервые опубликована в журнале The Bell в 1948 году, а труды Котельникова рассекретили только в 1990-х. Соответственно, с академической точки зрения сфера тоже сложная: у потенциального исследователя практически нет корпуса исторических работ.

Мы поняли, что нужно обратиться к историкам, которые работают с нужным нам периодом, у которых есть интерес к нашей теме и желание вникать не только в ее фактологию и хронологию, но и в технологии. И это тоже довольно непростая задача, так как исследователю нужно на несколько лет отойти от своей основной темы, переключившись на нашу. Тем не менее нам удалось собрать группу, с которой мы работаем до сих пор.

Еще мы сотрудничаем с лабораторией криптографии НПК «Криптонит». Если наша команда отвечает за исторический блок, то коллеги из «Криптонита» прямо сейчас развивают криптографию как науку. Они помогали нам в том числе с верификацией текстов и инсталляций на предмет их соответствия научным положениям. При этом сейчас уже и наша команда начинает заходить на территорию современности, получает дополнительное образование, чтобы усилить свою экспертность и работать за пределами исследуемого периода.

Екатерина Подобуева: Недавно стартовал проект «Город говорит», который вы реализуете на грант Фонда Потанина. Как родилась его идея?

Лидия Лобанова: У нас как у институции есть целый блок тем, о которых мы хотели бы поговорить. Места в экспозиции для них не хватает, и мы ищем другие форматы для реализации. Музей криптографии не только про саму науку, но и про то, что наш мир состоит из многообразных систем знаков. И конечно, нам интересно находить разные ракурсы для раскрытия этой темы.

Проект «Город говорит» рассказывает о том, что город — это не только здания и улицы, но и сложная система знаков, символов и технологий. Это история про то, чтобы вскрыть бытовую реальность и посмотреть на нее под другим углом, когда твой глаз замылился. Здесь наша задача как музея — помогать посетителю настраивать исследовательскую оптику. «Город говорит» ориентирован на местных жителей. У москвичей есть привычка ездить за культурным досугом в центр. А мы предлагаем жителям увидеть ценность в их районе. Открыв ее для себя, ты можешь присвоить место, начать относиться к нему как автор, оказывать какое-то влияние на то, что в нем происходит. Это важная тема агентности — видеть возможность и хотеть что-то делать на своей территории.

Екатерина Подобуева: Почему вы решили сотрудничать именно с культурным центром «Хлебозавод №9»?

Лидия Лобанова: Идея принадлежит куратору проекта Веронике Комаровой. Музей криптографии как институция, которая во многом посвящена коммуникации, увидела общие ценности с «Хлебозаводом». Мы пусть и отдаленные, но соседи. В одиночку такие проекты делать сложнее, а вместе проще захватить бóльшую территорию и аудиторию. Мы выходим за пределы квартала вокруг Ботанической улицы и захватываем более широкую инфраструктуру СВАО — районы Марфино, Бутырский, Тимирязевский.

Когда мы открылись, то пробовали заходить к жителям Марфино через районные чаты и другие локальные каналы. Практика показала, что к нам все равно в основном приходят люди со всей Москвы — даже на мероприятия, которые мы изначально продумывали под жителей района, преимущественно приезжают люди из других частей города. Так сложилось, что основная мотивация для посещения музея — не его местоположение, а тематика. В «Город говорит» мы решили зайти через нетипичные для научно-технического музея форматы — те же прогулки. Это про выход за пределы своих стен, напрямую к потенциальным посетителям.

Екатерина Подобуева: Получается, тема коммуникации — важная часть проекта. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

Лидия Лобанова: Музей криптографии — это музей про коммуникацию и технологии, которые ее обеспечивают. В основе всего — наша коммуникация друг с другом, с городом, с миром. Как музею нам важно коммуницировать с нашими посетителями (а также соседями, партнерами, коллегами) и выстраивать с ними связи. Мы хотим, чтобы музей стал местом, где зарождаются такие связи, сообщества. К нам приходит очень разная публика — ученые, молодые IT-специалисты, писатели, любители искусства и целые семьи. И в обычной жизни они вряд ли бы пересеклись.

Проект «Город говорит» — в первую очередь про диалог, дружбу, общение между институциями, соседями, районами и их экосистемами, между специалистами из разных областей, которые делятся мыслями и опытом. Именно в результате этого общения может родиться что-то новое и прекрасное.

Екатерина Подобуева: Какие еще задачи для Музея криптографии решает этот проект?

Лидия Лобанова: «Город говорит» — часть нашей стратегии по преодолению ощущения недоступности науки. Используя междисциплинарный подход — социологию, урбанистику, дизайн, кино, современное искусство, — мы хотим предложить разные варианты подключения к теме музея. В рамках проекта скоро начнется целый блок мероприятий с художниками. Это будут лаборатории по саунд-арту и фотографии, а их итогом станет выставка. Здесь нам важно в том числе поддержать медиумы искусства, которые близки теме музея и при этом, на наш взгляд, не так популярны.

Екатерина Подобуева: «Город говорит» реализован на грант Фонда Потанина. Можете ли вы как опытный и разносторонний специалист дать несколько советов тем, кто только собирается подавать на грант, но сомневается или чего-то боится. Кто-то переживает за то, что проект недостаточно большой для гранта, кто-то, что он недостаточно хорош. Как преодолеть все это и сделать шаг?

Лидия Лобанова: Мне кажется, что нет другого способа научиться подавать на гранты, кроме как подавать на гранты. Бояться точно не стоит. А если это единственная ваша возможность — почему ей не воспользоваться? На самом деле очень важно оценить то, что вы делаете: какая у вас задача, зачем вы работаете над этим проектом. Если сомневаетесь, то нужно задать самому себе вопрос: «А то ли я делаю?» Если вы не верите в свою идею, надо искать ту, в которую поверите.

Все остальные сложности носят уже технический характер. Это мышцы, которые нужно нарастить. Фонд Потанина предлагает довольно разнообразную инфраструктуру. Вы можете вынести свою идею на обсуждение, написав координатору конкурса. Когда начинается заявочная кампания, проводится много тематических входных семинаров, на которых можно задать технические вопросы.

Важно помнить, что у каждого фонда есть грантовые направления — те тематические поля, проблемы индустрии, на которые он ориентирован. Не все ваши идеи могут подходить. Соответственно, перед подачей заявки нужно сопоставить свою идею с тем, что сейчас в фокусе внимания фонда. Обычно вы можете задать вопрос координатору, подходит ваша тема для гранта или нет. Воспользуйтесь этим. Вообще, мне кажется, у нас довольно открытая профессиональная среда, и всегда можно прийти к коллегам и расспросить об их опыте.

Часто в грантовых заявках проседает взаимосвязь между заявленной вами целью и формой, которую вы предлагаете аудитории проекта. Чтобы такого не происходило, важно проверять, что у вас отражено в описании, этапах создания и бюджете — все эти разделы должны иметь четкую взаимосвязь. Еще я бы посоветовала дать почитать вашу заявку стороннему человеку на предмет причинно-следственных связей: когда вы находитесь внутри процесса, есть риск что-то упустить и не прописать то, что вам кажется самоочевидным. При этом для экспертов конкурса какие-то детали могут быть совершенно не очевидны — они не обязаны досконально разбираться ни в вашей профессиональной сфере, ни в вашем регионе.

Часто проекты усиливает наличие партнеров. Но их не стоит привлекать, если в вашем случае это будет лишний элемент. Однако если есть пространство для сотрудничества с кем-то из вашей сферы или региона, а также близкие по ценностям коллеги, то делайте это. В диалоге всегда появляется возможность для рождения новых смыслов, идей, историй.