Забытая биеннале и три куратора

В этом году исполнилось двадцать лет с проведения 1-й Московской биеннале современного искусства. «Артгид» решил отметить это событие неделей публикаций, которая объединяет восприятие биеннале «в моменте» и позднейшую рефлексию на это событие. За первое отвечает анализ критика Андрея Ковалева, опубликованный в журнале «Артхроника» зимой 2005 года по горячим следам биеннале, за второе — ехидный мемуар участника главного проекта «Диалектики надежды» Александра Шабурова, а также попытка Марии Кравцовой и Валентина Дьяконова критически обобщить опыт этой выставки.

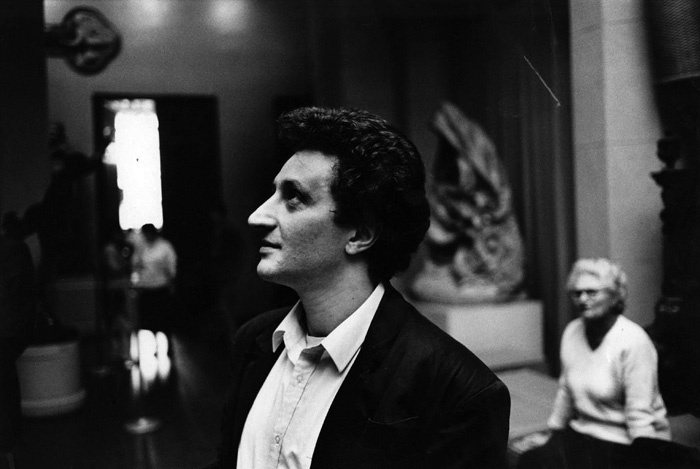

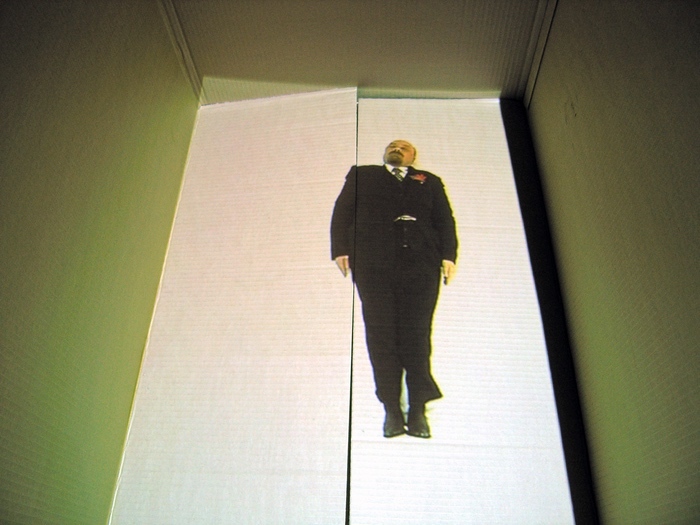

Александр Шабуров, Вячеслав Мизин и двойник Владимира Ленина Саша на открытии 1-й Московской биеннале современного искусства в Музее Ленина. Январь 2005 года. Фонд Института проблем современного искусства и Московской биеннале современного искусства. Архив музея современного искусства «Гараж»

Александр Шабуров, Вячеслав Мизин и двойник Владимира Ленина Саша на открытии 1-й Московской биеннале современного искусства в Музее Ленина. Январь 2005 года. Фонд Института проблем современного искусства и Московской биеннале современного искусства. Архив музея современного искусства «Гараж»

В последние годы с сопутствующими им треволнениями в нас проснулось историческое чувство. Теперь мы куда явственней представляем, как происходила Первая мировая война, три русских революции сразу и передел Европы после Второй мировой. Зато недавние события понятны гораздо меньше. Первая Московская биеннале современного искусства, случившаяся двадцать лет назад, на этом фоне несколько поблекла, кажется неинтересной и ненужной, если не копаться в тогдашнем окаменевшем контексте.

Как попасть на биеннале

Чтобы рассказать, как я попал на 1-ю Московскую биеннале, надо начать с Черногорcкой.

Году в 1999-м я переехал в Москву, где стал работать вместе со Славой Мизиным из Новосибирска. До этого мы друг друга и за художников-то не считали, а тут обнаружилось, что в совместной работе есть свои выгоды. В Москве не было никакого «гамбургского счета», а только интриги и компанейщина. В ГЦСИ (Государственный центр современного искусства) любили Кудряшова и Башлыкова, Мизиано брал во все проекты Лейдермана, Гутова и Осмоловского (в 2024 году Анатолий Осмоловский признан иностранным агентом), а Катя Деготь — Олю Чернышеву.

Провинциалы были нужны только куратору Андрею Ерофееву, возившему выставки по регионам за какие-то гранты, и ГЦСИ, делавшему то же самое за госсчет. Благодаря Ерофееву мы попали на биеннале в Черногорию, а там к нам подсел художник Олег Кулик. Он был известен своим перформансом про человека-собаку, в котором талантливо изобразил новое самоощущение всех жителей постсоветских стран, почувствовавших на собственной шкуре, что они тоже в любой момент могут оказаться на улице.

— Выручайте! — сказал он. — Меня позвали на Венецианскую биеннале. От каждой страны нужно по паре — мэтра и перспективную молодежь, которая его похоронит. Мэтром буду я, а вы — моими последователями. В Москве я такого никому предложить не могу, там все себя мэтрами считают…

В Венеции мы доселе не бывали. Поэтому согласились Кулика выручить.

Так мы впервые очутились в Венеции. Была зима. Дома не отапливались. Парк, где летом проходит биеннале, стоял пустой и походил на заброшенную декорацию. Мы перелезли через оградку, но так никого и не встретили.

— Биеннале, — объяснил нам Кулик, — организуют в самых завалящих местах, чтобы продемонстрировать свою модерновость. Руководят ими кураторы, которые придумывают художникам на редкость расплывчатые темы. «Утопия колбасы» или «Перспективы зеленого». Но художники не парятся и работы делают не по теме…

Мы решили поступить наоборот и снять видео буквально по теме. Как Кулик приглашает нас в Венецию, где мы его сбрасываем с корабля современности.

— Биеннале состоит из главной выставки, которая проходит в Арсенале, и национальных павильонов, — продолжал Кулик. — Я выставлялся в павильоне Югославии, но в российский вряд ли когда попаду!

— Почему? — удивились мы, так как считали его самым активным и знаменитым.

— Кураторы зовут тех, с кем им удобней. У нас там такой междусобойчик, хрен прорвешься!..

К половине московских кураторов он питал искреннюю нелюбовь, которая передалась и нам. Так что не обессудьте!

Новыми медиа по рисованию

Надо сказать, что СССР тоже участвовал в Венецианской биеннале. Только выставляли тогда не кураторов, а художников. Целыми оравами — от 15 до 95 человек. Самое на тот момент актуальное в советском искусстве.

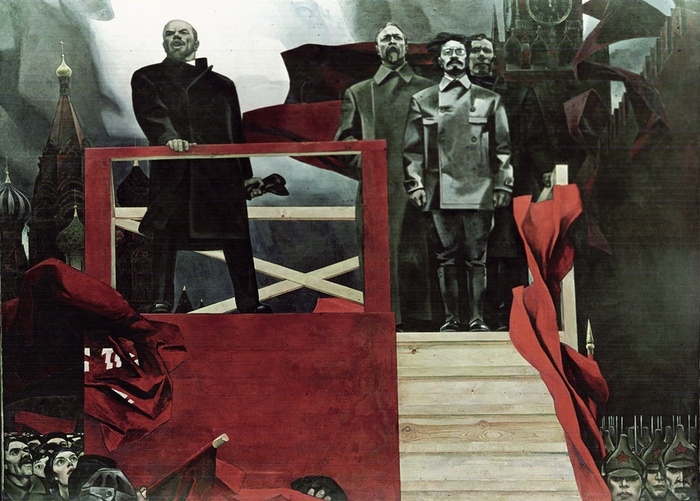

Мои знакомые из Свердловска, Геннадий Сидорович Мосин и Миша Шаевич Брусиловский в 1964 году нарисовали картину «1918 год» и попали с ней в Венецию. Хотя сейчас представляется, что советские художники мечтали лишь о том, чтобы не угодить в ГУЛАГ. Но Брусиловский рассказывал: «Все было устроено куда интереснее! Члены Союза художников были поделены на секции и получали заказы. Самый высокооплачиваемый жанр — историческая картина. Это доверяли не всем. Гена решил нарисовать Ленина на Красной площади. Без предоплаты и более сурово, чем было принято. Возник скандал. Против нас был председатель СХ СССР Серов, который рисовал Ленина добрым дедушкой, но за нас была председатель СХ РСФСР Белашова. Нас не хотели брать на “Урал социалистический”, а потом выставили “На страже мира” и на Венецианской биеннале». (Чтобы еще больше вас удивить, скажу, что иностранцев поглядеть на картину Мосина и Брусиловского водил Илья Глазунов, который когда-то учился с первым из них на одном курсе.)

Именно это тогда считалось новым и современным.

Чтобы объяснить, чем сегодняшнее «современное искусство» стало отличаться от тогдашнего, необходим экскурс в историю.

В СССР существовал единый художественный метод — «социалистический реализм». Его постулаты: народность (понятность большинству), конкретность (а не формализм) и идейность (владение теорией развития общества). Почему так сложилось, объяснять долго. Победили неграмотность. Число писателей, художников и музеев выросло в десять раз. Маяковский гнобил Булгакова как «полубуржуя» и призывал срывать его спектакли. Тот выставлял его «кулачком, маскирующимся под пролетария». А на носу — неизбежная война. Искусство должно было стать частью проекта мобилизации общества.

Но, как говорится, Булгаков всегда превозмогёт Маяковского. После войны СССР обуржуазился, а «соцреализм» обессмыслился. Художникам хотелось не народности, конкретности и идейности, но элитарности, формализма и безыдейности. Сюра, абсурда, эротики, мистики и ужастиков — однако это не выставляли. Поэтому, когда в перестройку СССР доломали и стали копировать всё западное, возник перекос в формальную сторону. Казалось, «перформансы» и «новые медиа» — панацея.

Собственно, распил советской промышленности и начался с передела культурной сферы. В кино был V «революционный» съезд Союза кинематографистов СССР, в изоискусствах — 17-я Молодежная выставка.

У нас в Свердловске в 1987 году тоже было нечто подобное. Первая «экспериментальная» выставка в ДК на Сурикова, 31. Экспериментальная — потому что без обычного тогда выставкома. Ее организатор, художник Валера Дьяченко, был обуян идеей сохранять все, представлявшееся ненужным и незаметным. И тут решил совместить членов СХ, авангардистов, примитивистов и просто неумех.

На 17-й «молодежке» выставкомы были. Их организаторы хотели протащить своих и оттащить других. Мой друг, куратор ГТГ, Андрей Ерофеев много позже считал, что в новой экспозиции Третьяковки должно быть только антисоветское искусство, а советское — оно и не искусство вовсе. Это была инспирированная сверху политическая борьба.

А вообще-то «современное искусство» — это просто современное искусство и есть. Да, художники используют жанры и технологии, появившиеся в XX веке — фото, видео, акции, инсталляции, но не только. Если вам хочется рисовать картины — пожалста! Искусство — визуализация смысла, а не фетишизация форм. Но поначалу «современное искусство» у нас искусственно противопоставляли «традиционному» и старались выставить особым явлением, а его адептов собрать в подобие гетто.

Будущий координатор 1-й Московской биеннале Бакштейн пытал нас при первом знакомстве:

— «Новые медиа» есть?

— Нет… А рисовать можно?

— Это уже никому не нужно!

— А как же Леня Тишков?..

Бакштейн посмотрел на нас как на идиотов:

— Тишков — каменный век… Какие-то авторские мифологии…

— А Виноградов с Дубосарским?

— Это, конечно, хорошие ребята, но занимаются бесперспективным делом!

Первая 1-я биеннале

В Москве тогда уже имелся первый ЦСИ — три домика на Якиманке, где располагалось несколько галерей. Организовал его в 1990 году Леонид Бажанов, который был бонвиваном и сибаритом, но куда более открытым и демократичным, чем Бакштейн. Общался со всеми на равных и выпивать был готов с кем угодно. В организации ЦСИ ему способствовала Татьяна Никитина, та самая, которая когда-то в дуэте с мужем распевала песню «Ежик резиновый», потом стала зампрефекта ЦАО Москвы и замминистра культуры Сидорова. Из того, что было на Якиманке, я помню выставку Комара и Меламида «Выбор России» и тот самый перформанс Бренера, когда художник Кулик впервые изобразил человека-собаку (1994). Впрочем, это случилось уже после ухода Бажанова.

Дело в том, что Бажанов был там не один: ему помогали искусствовед Мизиано, галерист Гельман (признан иностранным агентом, вклюсер в реестр экстремистов и террористов) и другие, которые очень скоро его оттуда выперли. Переживал Бажанов недолго, тут же стал руководителем департамента изо в Министерстве культуры[1], а параллельно организовал ГЦСИ.

Именно Бажанов попытался организовать первую в России Московскую международную биеннале современного искусства. А чем мы хуже Венеции или Стамбула! Хотя в СССР тоже были большие выставки — региональные, зональные и общесоюзные.

Под нее арендовали второй этаж ЦДХ, сокуратором позвали итальянца Энрико Коми и даже построили выгородки. Но договориться с участниками не смогли, и залы простояли пустыми. За выброшенные на ветер деньги тогда еще не спрашивали.

Кроме этого, ГЦСИ стал заведовать Российским павильоном на Венецианской биеннале, где тоже не обошлось без эксцессов. Проект куратора Мизиано, с которым Бажанов возобновил сотрудничество, сначала назывался «Подайте денег на Чечню», но директор ГЦСИ Миндлин пресек эту фронду: «Не надо превращать выставку в политический фарс!» Они послали друг друга по факсу, но вскоре Мизиано попросил у Миндлина прощения, а Чечню поменяли на «искусственный разум».

Отношения худрука ГЦСИ Бажанова и директора ГЦСИ Миндлина — тема отдельного изыскания. Во время оно у меня была идея инсценировать «Театральный роман» Булгакова о непростых отношениях Станиславского и Немировича-Данченко силами работников ГЦСИ, часть которых была на стороне Миндлина, другая — на стороне Бажанова.

С тех пор в трех филиалах ГЦСИ (в Питере, Нижнем и Калининграде) делали политически нейтральные проекты. Придумали правила: выставки должны быть групповыми, а не авторскими, и работать в филиалах должны не художники, а девочки-кураторши, которых для повышения квалификации возили на зарубежные биеннале.

Куратор Калининградского филиала ГЦСИ Женя Уманский при каждой встрече говорил мне:

— Когда ты наконец прилетишь к нам?

— Покупай билеты!

И он умолкал. А я не унимался:

— И вообще, почему Бажанов бывал у вас уже пятьдесят раз, а художник Шабуров ни разу? Неправильная какая-то система!

Хотя справедливости ради надо сказать, что один раз ГЦСИ оплатил проезд даже мне. Причина была простая: от них на Стамбульскую биеннале ехала целая делегация сотрудников и столичных журналистов. Но тех художников, которых они предлагали, не взяли, зато позвали нас с Мизиным.

Большой куш

Новую попытку организовать Московскую биеннале предприняли в бытность министром культуры Михаила Швыдкого. Казалось, это вотчина ГЦСИ, но работавшие тогда в РОСИЗО Мизиано и Бакштейн решили перетянуть одеяло на себя.

Здесь надо описать новых героев.

Бакштейн в юности был вхож в мастерскую концептуалиста Ильи Кабакова, где веселил всех, показывая «крокодильчика» (стойку на руках). А после эмиграции Кабакова в США организовал у него на чердаке ИПСИ (Институт проблем современного искусства), где обучали перформансам желающих оболтусов. С тех пор Бакштейн посвятил свою жизнь водружению на вершину новой иерархии русского искусства Кабакова и «московского концептуализма». Поклонялся им, как Горлум кольцу всевластия. Ничего после всерьез не воспринимал, даже Кулика, не то что нас. Кабаков для него был главным явлением второй половины XX века — им пристрастия Бакштейна и ограничивались.

Однажды на каком-то мероприятии я сидел рядом с Бакштейном, и он неожиданно разоткровенничался:

— Наше поколение выполнило свою миссию, — сказал он мне с гордостью.

— Какую?

— Мы похоронили Советский Союз!

Обычно Бакштейн лишь хитро поглядывал по сторонам, чего-то себе кумекая. А тут расчехлился. И я подумал: а в чем наша миссия?

Мизиано был внуком члена итальянского Коминтерна и редактором созданного им «Художественного журнала», который очень скоро стали читать только его авторы. Он представлялся мне куда большим интеллектуалом, чем Бакштейн, но и более ехидным. Читать его было интересно, а вот общаться с ним нет. При каждой встрече Мизиано повторял мне одну и ту же шутку:

— Как, извините, вас зовут, не припоминаю? Вы ведь какой-то вроде художник? Откуда-то из провинции? И чего вы хотите?..

Я, понятно, отвечал, что ничего от него не хочу, и на этом наше общение заканчивалось.

А однажды он прямо при мне объяснил организаторше триеннале в Вильнюсе, что ей надо брать не нас, как насоветовал Бажанов, а его протеже Гошу Первова.

У Мизиано был свой кружок художников, больше похожий на закрытую секту, и девочек-кураторш, как у Бажанова. Отчего, например, художник Франциско Инфанте вообще считал таких кураторов, как он, обманщиками.

В Союзах художников тоже были кураторши — секция искусствоведения. Они помогали художникам придумывать названия выставок, сочиняли статьи, а главное — любили художников, порой в буквальном смысле этого слова. А тут образовалось вполне себе самодостаточное сообщество, которое любило только Бажанова и Мизиано.

Мне почему-то казалось, что Кулик тоже был из числа любимчиков Мизиано. Но тот возмутился: «Нет, Витя никогда никуда меня не брал! Он и выставок сделал не так уж много. И там всегда были иностранные сокураторы, они меня и звали. А мне надо было быть таким, чтоб меня не могли не взять!..»

В общем, в 2003 году Бакштейн и Мизиано провели в ЦДХ конференцию «Большой проект для России», после которой организацию Московской биеннале отдали РОСИЗО. И Венецианский павильон в придачу.

Бакштейн от восторга чуть в ладоши не хлопал:

— Как мы их отымели! Мы всё у них отобрали!

Но на этот раз Бажанов не переживал. Говорил:

— Все равно у них ничего не получится!

Призвание варягов

И правда, получилось как всегда.

Теперь переругались между собой Бакштейн и Мизиано. Как вы помните, для Бакштейна главными художниками были «московские концептуалисты» 1970-х, а для Мизиано — «московские акционисты» 1990-х. Совместить это было невозможно. А верней всего, каждый из них имел желание верховодить, но не имел возможностей.

Пришлось звать варягов. Но и тут они не смогли договориться, позвали сразу шесть штук. С самыми смешными фамилиями — Бирнбаум, Обрист, Буррио, Сторр, а также Яру Бубнову и Розу Мартинес. Все они приехали, Бакштейн стал куратором-координатором и успокоился, но Мизиано не думал сдаваться…

Мы тогда много путешествовали по выставкам, часто пересекались на них с Куликом. После вернисажей надо было идти ужинать с кураторами, а те интересовались, что у нас происходит.

— А что такое? — спрашивал Кулик.

И те отвечали: мол, Мизиано им сообщил, что с Московской биеннале сотрудничать не стоит, потому как она а) точно не состоится и б) даже Кулик в ней участвовать отказался. А Кулик, наоборот, хотел участвовать, чтобы доказать, что он здесь самый-пресамый (а не какой-то там бакштейновский Кабачок).

В результате случилось вот что.

Бакштейн написал руководителю департамента Минкульта Майе Кобахидзе докладную записку против Мизиано. А Кулик и группа АЕС его поддержали. Цитирую: «с сокрушенным сердцем», «атмосфера недоброжелательности, интриг, взаимного недоверия, тотального манипулирования», «на бесплодные разговоры, которые я вынужден был с ним вести, ушли многие месяцы», «начал распространять заведомо неверные сведения», «сознательная дезинформация», «утратил моральное право» и все такое.

Мизиано ответил своей докладной запиской: «упомянутые в тексте конкретные примеры суть неподтвержденные слухи, ничтожные недоразумения, бытовые курьезы», «ни одному из вменяемых мне деструктивных высказываний нет документального подтверждения», «неадекватная реакция московских художников», «написанная Бакштейном записка есть результат досадного психологического срыва» и т. п.

Художники из кружка Мизиано обвинили Кулика и АЕСов в «коррупции». Дескать, Бакштейн пообещал взять их на биеннале. Объясняли иностранным журналистам: Мизиано за чистое «искусство», а эти хотят продаться «властям». Иностранцы верили и с удовольствием писали об услышанном.

Возник скандал. Кулик и АЕСы отказались участвовать в биеннале. Мизиано уволился. Кто-то ему сопереживал. Кто-то наоборот — разъяснял иностранным друзьям что и как. Но все считали предстоящую биеннале общим делом.

А я случайно поспособствовал дальнейшей карьере Мизиано.

Мы оказались в Бишкеке на симпозиуме о том, как организовать там арт-рынок. Мизиано и Деготь читали соответствующие доклады. А я в своей обычной манере поучал организаторов: «Чем маяться утопиями, пользуйтесь тем, что есть. Сделайте международную выставку ваших художников и позовите куратором Мизиано. Благо у вас уже собраны все архивы, и он в Москве сейчас не у дел, ему хочется себя реабилитировать…» Каково было мое удивление, когда через год Мизиано и правда оказался в Венеции куратором павильона Средней Азии.

Ленин против сосульки

А мы с Мизиным стали участниками 1-й Московской биеннале.

До этого я полагал, что нам ничего не светит. Ни Бакштейн, ни Мизиано нас не возьмут. Но все тот же Кулик познакомил нас с Розой Мартинес, куратором основного проекта. Тема 1-й биеннале была «Диалектика надежды». И это еще не самый худший вариант.

Чтобы понять, что делать, мы отправились посмотреть выставочную площадку. Оказалось, биеннале будет проходить в здании бывшего Музея Ленина возле Кремля. Только сам музей при Ельцине выкинули на помойку. Меня как бывшего музейного работника это покоробило. И мы тут же придумали проект.

Нам хотят продемонстрировать политический жест — выбросили прежнего идола и собираются водрузить на его место нового. А я решил дезавуировать это противоположным жестом: вернуть Ленина и показать, как он ворочается в гробу, глядя на то, что вокруг происходит. Организаторы нашей задумки не просекли и очень веселились.

В первом зале у нас стоял ряд картонных коробок. Сверху в них светили видеопроекторы. Если заглянуть внутрь, можно было увидеть, что в центральной коробке, кряхтя, и в самом деле переворачивался Ленин. Для этого мы сняли на видео двойника Ленина Сашу, который фотографировался за деньги с туристами неподалеку, на Красной площади. В остальных коробках резвились маленькие человечки в трусах. Раньше их сдерживала идеология — теперь они были во власти физиологии. Дрались, прелюбодействовали, протестовали, грозя кулаками вверх, скидывали друг дружку в общую могилу, шевелили оторванными конечностями. Могилу мы просто вырезали в дне коробки. И даже оторванные конечности сняли без спецэффектов — взяли простынь, сделали несколько дырок и просунули туда руки и ноги.

На открытии директора ФАКК[2] Швыдкого, который выделил на биеннале большущие по тем временам 2 миллиона долларов, терзали журналисты:

— Неужто вам так нравится «современное искусство»?

А он отшучивался:

— Лев Толстой писал, что еврея в России любить трудно, но нужно. Вот и я отношусь к современному искусству так же…

Двойник Ленина, которого мы провели, фотографировался со всеми желающими бесплатно. Говорил:

— Я щас не на работе!

И даже Бакштейн врубил на втором этаже документальный фильм «Живой Ленин».

Помимо наших видеокоробок я запомнил лишь рисунок Леши Каллимы, где сражались чеченец и русский, образуя вдвоем серп и молот. И проект швейцарской группы «Желатин», пристроившей за окном деревянный туалет с видом на Кремль. За время биеннале на нем наросла огромная желтая сосулька. Сейчас это воспринимается не так смешно, как тогда.

Проданный бренд

Следующая биеннале проходила в строящейся башне «Федерация», куда нужно было подниматься во внешнем лифте. Там я помню лишь спецпроект Кулика «Верю» на «Винзаводе». А из третьей биеннале (в «Гараже») — только наш проект музея Б.У. Кашкина. А что там было еще?..

Сколько-то лет назад мне довелось описывать историю современного искусства Новосибирска, и я обнаружил прелюбопытный факт. Про 1990-е, когда здесь появился филиал запрещенного ныне фонда, а с ним — как грибы после дождя — штук семь галерей, где проводились еженедельные сабантуи, и сказать-то нечего. Да, была такая форма проведения молодежного досуга, энное количество детей свели с панталыку, и все! Так и тут.

После очередной, уж не помню какой, биеннале выяснилось очевидное. Бакштейн сложил с себя полномочия комиссара и продал «независимый фонд», которому принадлежал бренд биеннале и который получал «государственную поддержку». Видимо, за нее заинтересованные деятели и дрались. Правда, бюджетного финансирования, как водится, хватало только на содержание конторы Бакштейна. Проекты иностранных художников, возможно, оплачивали, а лично я даже стенку в «Гараже» строил за свой счет и по коммерческим расценкам.

До этого мы по наивности считали биеннале своим общим делом. Но как только обнаружилось, что это частная лавочка, тут все и сдулось.

Последнюю, кажется, восьмую по счету биеннале, которая была развешена в Новой Третьяковке, отменили за три дня до открытия. Никто не понял почему. Я предполагал идеологические разногласия, а оказался банальный «спор хозяйствующих субъектов». Из-за него, видимо, пострадала директор ГТГ Зельфира Трегулова, с которой не продлили контракт. А впрочем, за пять лет за ней много чего накопилось. Взять хотя бы кражу «Крыма» Куинджи прямо с выставки юбиляра в день его рождения.

В 2014 году при Мединском ГЦСИ опять получил шанс самовыразиться. Я помню, как между какими-то вагончиками на Ходынском поле закладывали камень на месте будущего музея современного искусства, указ о создании которого подписал президент РФ Путин. Но, когда Мединский был в отпуске, ГЦСИ непонятным способом то ли реорганизовали, то ли просто закрыли, филиалы его отдали сначала РОСИЗО, а потом ГМИИ.

Бажанов любил пошутить, что придумал ГЦСИ как свою богадельню, уставные документы оформлены так, что не подкопаешься, и он будет руководить им до самой смерти. Но вышло по-другому. Впрочем, это совсем другая история.

Мы с Леней периодически виделись на просмотрах наших общих студентов и всякий раз после этого поднимались к нему в кабинет. Преподаватели у нас и не думали выпивать на рабочих местах, но он не менял образ жизни и здесь, пока однажды не сказал:

— А мне больше нельзя…

Причины особо не объяснял. Да я и не спрашивал. Все периодически принимались от чего-то лечиться.

Новые смыслы

Так уж вышло, что на передний план у нас вылезли именно эти три деятеля. Хотя кроме них в данной сфере трудилось много других замечательных людей, но, видимо, они не стремились быть особо публичными и вылазить из-под ковра.

И все эти подковерные дрязги я описал тоже неспроста. А потому, что старые смыслы стерлись. Да, мы, художники, были искренними и честными, не сомневайтесь, и верили в то, что делали. Но биеннале хороша ровно до того момента, пока проникнута идеями, актуальными на момент ее проведения.

Какие это были идеи?

Желание части наших, так сказать, элит влиться в мировые, так сказать, элиты, закончившееся ничем. Даже в НАТО готовы были вступить, но не взяли. Если вам о том не сказали, ну что ж. Это в СССР художнику надлежало быть политически грамотным, а сейчас необязательно.

Однако искусство — нравится это кому-то или нет — производное экономики и общественной жизни. Визуализация смыслов, а не расплывчатых кураторских экспликаций. А если смыслы исчезают, все забывается без остатка. Иллюзия встроиться в Запад улетучилась — и биеннале тоже.

Осталось тяжкое наследие этого — приватизация, капитализация, монетизация и др. Институции, концепты и кадры. Хотя против денег я ничего не имею. Но если влиятельные кланы приватизируют целые сферы культуры точно так же, как отрасли советской промышленности, а потом раздают сами себе призы за всякую бяку, мне это не нравится.

А мы чего?

Спустя пару десятилетий выяснилось: мы воспитаны в иной системе координат. Где искусство — не бессмысленные какахи и не рынок. Где идеальное выше материального, созидание — потребления, общее — индивидуального, цели и ценности — качества жизни, а художник — торговца. Подмывает даже сказать: «торгаша».

Капитализация привела к вырождению. Вестернизация закончилась. Что дальше? Какие еще идеи в наличии? Никаких.

Все утюги агитируют нас вернуться в царскую Россию с сословным делением на избранных и чумазых. Или дискредитируют иной ретровариант: вернуться в СССР с равенством, братством и подчинением прав избранных индивидуумов трудящемуся большинству. Пытаются заменить Чапая Колчаком, Ленина Николаем II, а железного Феликса Столыпиным.

И поскольку итоги приватизации никто отменять не собирается, все останется как есть. Смесь никак не умирающего либерализма и нарождающегося национализма. Что будет дальше, пока непонятно.

Но все равно что-нибудь да будет, а что именно — станет ясно задним числом. Художники — как и все прочие люди — осознают, что они делают, после того как, а сначала тыкаются незнамо куда, аки слепые котята. Надо вырабатывать какую-то идейно-смысловую альтернативу. Недавно умершие Бажанов и Бакштейн могут о том не париться, а нам придется.

Когда я в последний раз встретил Бакштейна на биеннале в Венеции, это был совсем другой человек. Вследствие болезни лицо его стало по-детски восторженным, а взгляд сияющим, каким я его отродясь не видел.

Мизиано, слава богу, жив-здоров, встретил его на поминках Бажанова. Все так же пытался шутить:

— Как вас зовут, не припомню?.. Вы, кажется, какой-то художник?..

Бакштейн вопреки Альцгеймеру помнил все. Редакторша, которой пришлось вычитывать книжку оставшихся от него текстов, материлась: большей фигни она в руках не держала. Зато, говорят, после ее редактуры некоторые студентки влюбляются в Бакштейна.

И только Кулик пока спрятался где-то на даче и не радует нас больше своими экзерсисами. Но я уверен, ваяет в стол.