О просвещенных князьях и свинячьих рылах

В XII–XIII веках владимиро-суздальские князья строили себе храмы из белого камня и украшали их всевозможными рельефами по своей прихоти. Оказывается, княжеские вкусы были весьма любопытны: бестиарий на стенах владимирских соборов способен изумить и позабавить, особенно если задаться вопросом, откуда все эти твари взялись и что они тут, собственно, делают. Публикацию этого небольшого текста, написанного с большой долей юмора и адресованного прежде всего детской аудитории, мы посвящаем памяти искусствоведа и редактора «Артгида» Екатерины Алленовой (1966–2021).

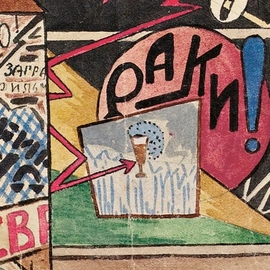

Рельеф с изображением льва на соборе Святого Георгия в Юрьеве-Польском. 1230–1234. Фото: Мария Кравцова

Рельеф с изображением льва на соборе Святого Георгия в Юрьеве-Польском. 1230–1234. Фото: Мария Кравцова

Почему князьям приспичило строить храмы именно из белого камня? Это было и хлопотно, и дорого: известняк добывали в окрестностях Москвы, выкапывая из-под земли, везли до Владимира по реке и посуху более 200 км (а согласно некоторым летописным источникам, его транспортировали аж «из булгар», то есть с территории современной Татарии). При этом из всего добытого камня лишь 10–20% годилось для собственно строительства, остальное образовывало бут — мелкую крошку, из которой делали известковый раствор или которой заполнялось пространство между внешними и внутренними стенами. Чтобы только придать более или менее правильную форму одному блоку белого камня размером примерно 40×40×40 см, требовалось 6–7 тыс. ударов долота. Словом, практичный и дешевый кирпич, как в византийских или киевских храмах, был не в пример выгоднее. Но владимиро-суздальским князьям не хотелось, чтобы было, как в Византии или Киеве, им хотелось, как в Западной Европе (не случайно же владимирский Успенский собор строили «мастера со всех земель», в том числе от Фридриха Барбароссы, а киевских среди них не было). А в Европе строили из камня и украшали храмы причудливыми рельефами, которые никак нельзя сделать из кирпича.

Митрополичьего разрешения на белокаменные украшательства и излишества на Владимиро-Суздальской Руси добился, вероятно, еще Юрий Долгорукий, но сделать ничего уже не успел, зато от души успели его сыновья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, а также внук Святослав Всеволодович. Первый возвел церковь Покрова на Нерли в Боголюбове, второй — Дмитриевский собор во Владимире, а третий — Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. И каждый последующий храм был украшен роскошнее предыдущего.

По одной из версий истолкования рельефного убранства Дмитриевского собора — это «собор всей твари», а рельефы изображают зверей, как они «задуманы Богом». Как же великолепна вся эта белокаменная «тварь» — непостижимым образом пришедшая, приползшая, прилетевшая с романского Запада, из Византии, из «Физиологов», «Шестодневов», «Космографий» и прочих средневековых естественно-научно-фантастических трудов. Так и хочется вообразить князя Андрея Боголюбского, в перерывах между походами на Волжскую Булгарию почитывающего какой-нибудь 12-й том «Этимологий» Исидора Севильского, VI–VII веков: «Грифы так называются оттого, что это животные как бы пернатые и четвероногие. Это род диких животных, обитающих в Гиперборейских горах, всем туловищем — львам, а крыльями и ликом они подобны орлам…» А потом украшающего свою церковь Покрова изображениями грифонов с ланью в когтистых лапах — кстати, это вовсе не злые хищники, а образ Христа, держащего человечью душу.

Или князь Всеволод, в раннем детстве высланный из Владимиро-Суздальской земли сводным братом Андреем Боголюбским и воспитанный в Византии матерью-гречанкой. Которая, предположим, рассказывала сыну на сон грядущий сказки про подвиги Геракла или приключения Александра Македонского, например про его полет на тех же грифонах: «Вместе с моими сподвижниками мы решили создать такое устройство, на котором можно было бы подняться к облакам и узнать, в действительности ли то, что мы видим, является небом. Соорудив такое устройство, мы сели в него, приманили грифов, привязали их цепями, а над ними возвышались шесты с пищей на концах, так что они начали подниматься в небо» (Псевдо-Каллисфен. Александрия. II–III век). А потом, позже, эти приключения расцветают на фасадах Дмитриевского собора — и Александр, возносящийся в небо, и Геракл, укрощающий Стимфалийскую птицу или Немейского льва.

А львы! Улыбающиеся голливудской улыбкой, обаятельные, с расцветающими хвостами, означающие то княжеское могущество, то — недреманные, спящие с открытыми глазами — Христа, то, напротив, зло, которому нет входа на небеса. А птицы харадр или слон — настоящий слон с хоботом — на фасаде Георгиевского собора? «Есть животное, называемое слон. У этого животного нет желания совокупления. Итак, если он желает родить детей, идет на восток, в близость рая. Есть же там дерево, называемое мандрагора. Итак, с самкою приходит самец, и самка сперва берет от дерева, и дает и своему самцу, и заигрывает с ним, доколе и он не возьмет, а съев, самец тотчас сходится с самкою», — это, судя по всему, досужее чтение уже князя Святослава Всеволодовича, «Физиолог» александрийской редакции II–III веков, а слоны, как легко понять, в данном случае символизируют Адама и Еву. Хотя бывает еще самый главный «мысленный слон» — Христос.

Есть и совсем непонятные твари, например так называемые свинячьи рыла на консолях аркатурного пояса церкви Покрова. Больше всего они похожи, пожалуй, на крокодилов. В конце концов, почему бы и нет? Оказывается, в Древней Руси водились и крокодилы: «В лето изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поядаша, и ужосашося люди и молиша Бога по всей земле. И паки спряташася, а иных избиша» (Псковская летопись, 1582). Нет, все-таки оказывается, что это… козлы. Правда, без рогов. Во всяком случае, этим «рылам» есть прямые аналогии в романском искусстве — например, в белокаменных рельефах церкви Сант-Амброджо в Милане. Только там они с рогами, конечно.

Примечательно, что большая часть скульптурного убранства церкви Покрова на Нерли и Дмитриевского собора была скрыта обходными галереями, и строители прекрасно знали, что этих рельефов почти никто не увидит. Кроме, конечно, того, для кого они прежде всего предназначались. «Всякое дыхание да хвалит Господа» — и как мы умиляемся на детские рисунки, так и Творец улыбается с небес — не может не улыбаться! — глядя на то, как представляют себе его дети «всякую тварь, как она задумана Богом».