Никита Алексеев. Аахен — Яхрома

Иллюстрированный травелог Никиты Алексеева «Аахен — Яхрома» — это цикл эссе о всех тех местах, где когда-либо бывал художник. Работа появилась в 2010 году в виде чемодана с 600 рисунками и текстами, записанными на флешку. В 2011 году «книгу-чемодан» приобрел неизвестный покупатель — и она исчезла в направлении Европы. Однако летом 2010 года Саша Обухова (сегодня куратор Архива Музея современного искусства «Гараж») отсканировала все вошедшие в сборник рисунки и, таким образом, сохранила их хотя бы в цифровом виде. А недавно Музей «Гараж» издал травелог в виде книги. С любезного разрешения музея приводим несколько заметок из этого сборника.

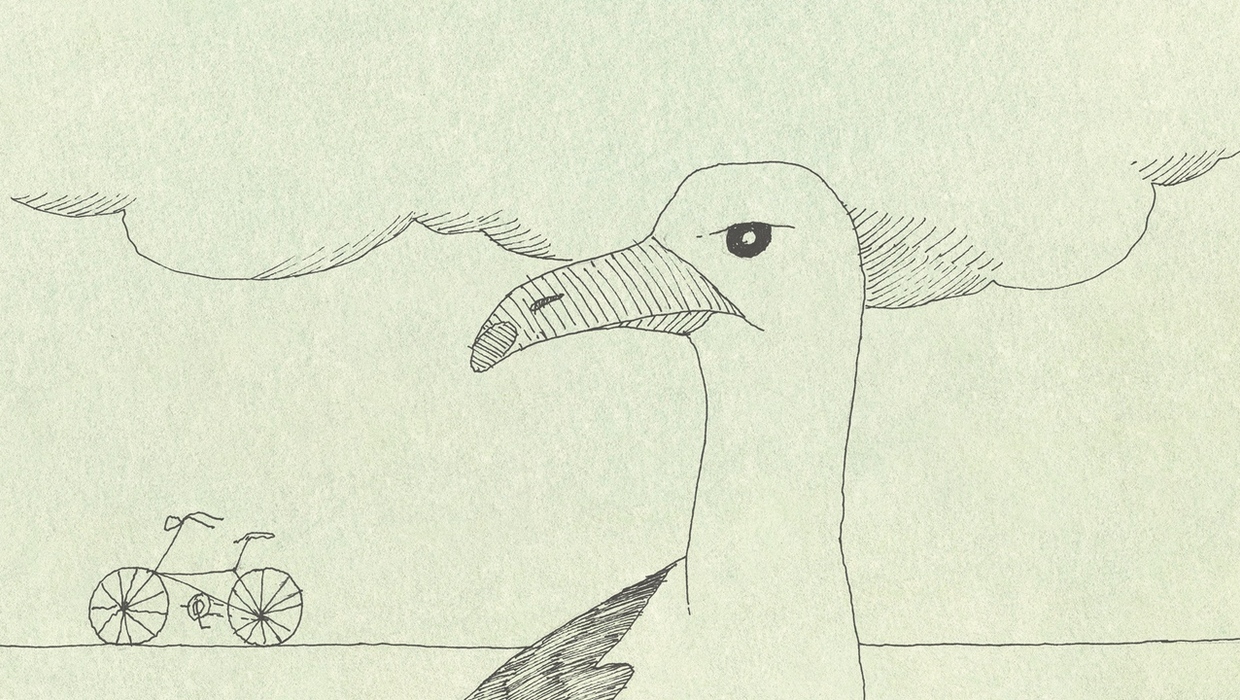

Никита Алексеев. Иллюстрация из книги «Аахен — Яхрома». Фрагмент. Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

Никита Алексеев. Иллюстрация из книги «Аахен — Яхрома». Фрагмент. Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

Амстердам

1991, 1997

Я плохо знаю этот город, хоть и бывал там несколько раз. Ну да, каналы и велосипеды, витрины с проститутками и квартиры на первом этаже с окнами без занавесок, выглядящие как мебельные магазины. Только отчего-то на диване сидит человек и смотрит телевизор.

При этом я себя в Амстердаме всегда чувствую хорошо. И музеи там превосходные. Однажды мы с Мариной Черниковой[1] стояли в Рейксмузеуме перед «Ночным дозором» — картиной, которая, как мы сейчас знаем, вовсе не изображает ночную уличную сцену. Просто за века полотно заросло грязью, а отчистили — оказалось, Рембрандт рисовал день.

Марина сказала умную вещь: «Знаешь, почему Рембрандт — великий живописец? Я знаю, я в Голландии уже много лет живу. Здесь трудно поймать свет. Здесь нет ни лета, ни зимы. Солнце выглянет, и тут же снова небо затянут тучи. Рембрандт пытался успеть дописать картину, но боялся, торопился, старался запомнить свет и цвет и в потемках потом дорисовывал свои чудеса».

А в другой раз я стоял на Принсенграхт, кажется, и смотрел на мутную воду, пахнувшую, как мне помнится, прокисшим гороховым супом. Тут рядом уселась на придорожную тумбу здоровенная морская чайка, заорала дурным голосом. И взглянула на меня кровянисто-янтарным глазом. Он был совсем как отражающие потемки жемчуга на картинах Рембрандта.

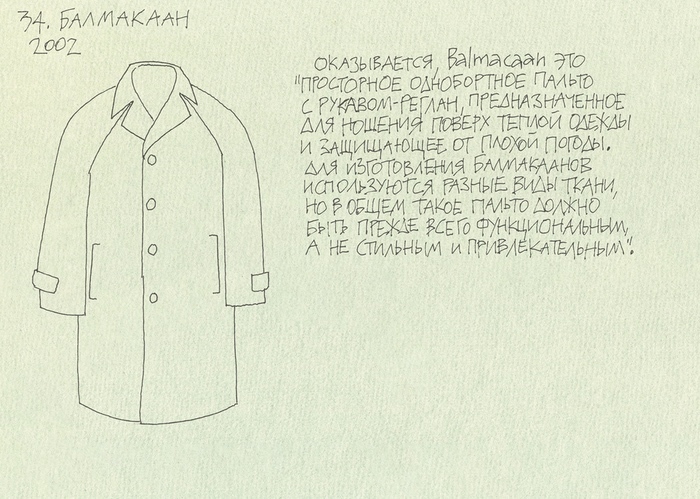

Балмакаан

2002

В конце 60-х валлиец Иэн Эванс вроде был многообещающим молодым писателем в стиле фэнтези. В решающий день (то ли галлюциногенами злоупотребил, то ли всегда имел склонность к мистическим призывам) ему был голос, сообщивший: «Брось Лондон, брось все, отправляйся в горную Шотландию, там будет хорошо». Иэн так и поступил. Добрался до поселка Драмнадрохит на берегу Лох-Несса, залез на гору, стоящую над Драмнадрохитом, и там, в урочище Балмакаан, обнаружил несколько заброшенных домов. Он спросил у местных властей, может ли там поселиться. «Да ради бога, хутор выморочный, там уже лет пятьдесят никто не живет».

Иэн привел один из домов в более или менее обитаемый вид, разбил огород, постепенно вокруг него собралось что-то вроде коммуны.

Мы туда попали с Ирой Падвой[2], когда путешествовали по Хайлендс, благодаря ее дочке Альбине, учившейся в Эдинбурге и побывавшей у Иэна годом раньше.

Болотистый выгон на вершине пологой горы, вокруг лес. Четыре дома, сложенные из гранитных блоков. Капуста, морковь, картошка на огороде. Куры в курятнике. Сарай, набитый ржавыми железками, возле него десяток покореженных автомобилей, в том числе «Роллс-Ройс» времен юности королевы Елизаветы, переделанный в грузовик. В главном, огромном доме живут похожий на лешего Иэн, его явно сумасшедшая жена-художница (в галерейке в Инвернессе мы видели ее выставку, картинки несколько напоминают Чюрлёниса) и их страдающая аутизмом дочка-подросток. Есть электричество, но нет ни радио, ни телевизора, не говоря о компьютере. Имеется старый проигрыватель и стопка пластинок 60–70-х годов. Чугунная угольная печка и рычащий антикварный холодильник. Холод страшный; хотя была весна, все ходили в нескольких парах шерстяных носков, укутанные в пледы.

В соседнем доме обитает пара, занимающаяся изготовлением довольно красивой керамики, которую изредка покупают туристы, поднимающиеся из Драмнадрохита. В двух других — какая-то полоумная старушка и вполне вменяемая девица неясного рода занятий. Каждое лето приезжает в отпуск профессор-музыковед из Кембриджа, старый приятель Иэна, и проводит время в шалаше, который построил себе на огромной сосне в лесу. Исследует пение птиц.

Постоянное население Балмакаана живет, как я понимаю, наполовину натуральным хозяйством, наполовину на пособия на грани полного нищенства. Альбина сказала захватить им гостинцев. Мы прибыли с несколькими пачками печенья, блоком сигарет, бутылкой виски, еще какой-то снедью, и хозяева были искренне рады, но не интересовались, кто мы такие и зачем появились. Снова заехав в Балмакаан на следующий день, и не с пустыми руками, уже Иэн и его жена угощали нас вкуснейшим оленьим окороком — подарил какой-то драмнадрохитский охотник.

Жители поселка к Иэну и его племени относятся по-разному. Одни считают то ли колдунами и последователями опасной секты, то ли просто выродками, другие, наоборот, всячески опекают.

Мы пытались выведать, почему они решили жить такой жизнью. Спасаются от цивилизации? Ищут истины у природы на манер Генри Торо[3]? Придерживаются какой-то особенной веры? Иэн ответил: «Да жить-то тут хреново. Вы бы здесь зимой в этой природе посидели… И веры у нас никакой особенной нету. Так, живем, и всё…» Помолчал, пожевал пустоту гнилыми зубами и добавил: «А все равно хорошо».

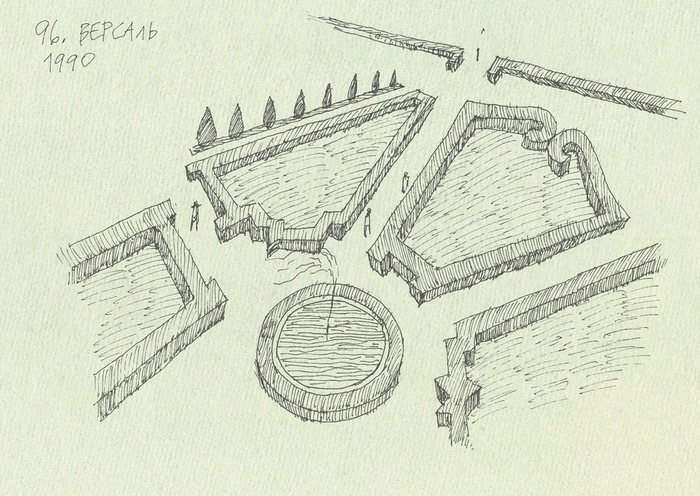

Версаль

1990

До Версаля я добрался почти через три года после того, как поселился в Париже. Конечно, стыдно. Но я и в Лувр в первый раз пошел больше чем через год после пересечения реки Прут.

Я выбрал странное время для поездки в Версаль, недели через две после страшного урагана, пронесшегося над Северной Францией в феврале, кажется, 90-го. Шел куда-то по Парижу, и вдруг обрушился ливень, я спрятался в кафе. Пока что-то пил, дождь кончился, выглянуло солнце. Только я вышел на улицу, задул дикий ветер, с крыши соседнего дома сорвало двухметровый кусок жести. Он со свистом пронесся мимо меня и размозжил лобовое стекло припаркованной рядом с кафе машины.

Итак, Версальский парк выглядел печально: половина деревьев валялась на земле, другие были покалечены.

Изумительно подстриженные кусты в партере, правда, уцелели во всем совершенстве. Не говорит ли это о том, что полностью переделанная человеком природа устойчивее к катаклизмам, чем та, что ближе к естественности?

Небо было суконно-серое, моросил дождь, каналы и фонтаны выглядели нелепо. Трианон слепо смотрел выбитыми окнами, но в Большой галерее бесконечные зеркала упорно светились в яично-золотых рамах.

В Версале очень красиво. Но мне кажется, что даже лучше, чем сам Версаль, — акварели Александра Бенуа, на которых гениально показана осень и зима этой затеи Короля-Солнца.

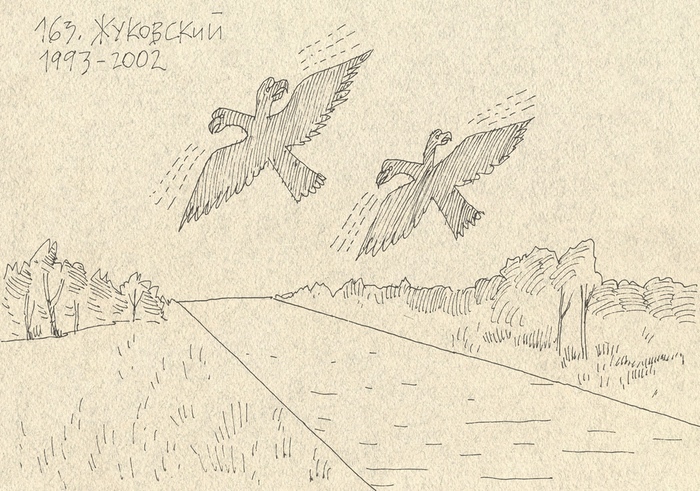

Жуковский

1993–2002

В Жуковском на улице Владимира Маяковского дача у Андрея Филиппова — он ее купил, когда в конце 80-х русские художники вдруг разбогатели на эфемерно вспенившейся волне моды Made in USSR, у специалиста по разведению кур, срочно уезжавшего в Израиль. Куровод продал половину дома, ему принадлежавшую, но тут другой совладелец тоже собрался в Израиль. Андрей купил и его половину.

Впрочем, как положено в европейской культуре, где троичность неизбежна, на чердаке дома продолжает жить третий владелец и ломает бинарную структуру.

Дом — довоенной дачной архитектуры. И он очень подходит Андрею, большому любителю византийско-русских двуглавых птичек. За семьдесят лет жизни дом шизофренически раздвоился: у него выросли два равновеликих крыльца, две застекленные террасы, две кухни, два туалета, два жилых пространства, замысловато поделенных на комнаты.

Андрей открыл заколоченную дверь между ними, но полушария, подвергнутые лоботомии, срастись не смогли. В первый раз оказавшись там, я не мог найти путь к выходу из двоичной путаницы.

Кроме того, Андрей оказался владельцем двух бань. Одну он поддерживает, другую, такую же, обрек на упадок.

Слава богу, сосны, растущие на участке, не строятся по ранжиру «два-три». Они, не думая ни о чем, дают тень и благородно сбрасывают на траву хвою, ставшую ненужной.

Теперь Андрея своими «коттеджами», возведенными из плохо обдуманного кирпича, обстроили дурно воспитанные богачи с быстро исчезающими деньгами. Если пройти в проулок между их трехметровыми заборами, открывается луг, большой пруд, а за ним взлетно-посадочная полоса. Однажды мы смотрели, как два «Сухих»[4] делали «кобру».

Андрей восторгался умением русских владеть оружием, а потом сказал: «Вот если бы у них было по две кабины… Правда?»

Я не нашелся что ответить.

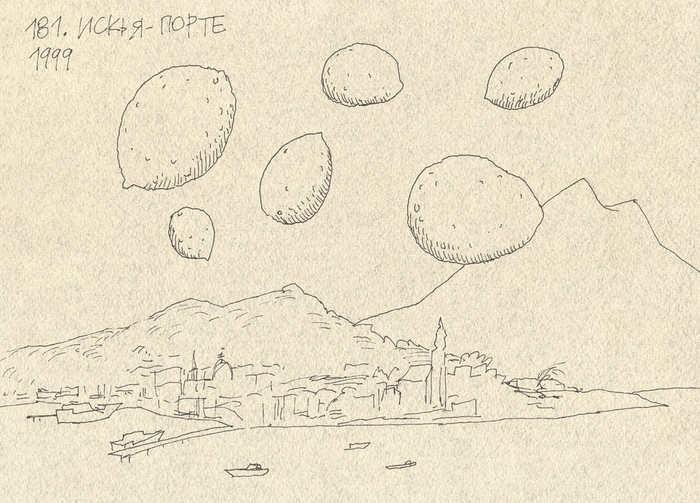

Искья-Понте

1999

Там — коническая скала, стоящая метрах в трехстах от острова Искья. При Наполеоне к ней построили дамбу, вот и мост.

На вершину скалы можно подняться либо на прорубленном в скальном массиве лифте, рассчитанном на дюжину персон, либо пешком по спиральной крутой дорожке. Я это проделал и так и так — по тропинке лучше. Вянут под синим небом грозди винограда, почему-то никем не убранные; осы носятся вокруг сладчайших осенних помидоров, заботливо подвязанных к рыболовным лескам, протянутым между фасолью и лимонными деревьями. Лимоны зверскими лимонно-желтыми сущностями светятся в зеленой, почти черной листве.

На вершине скалы — очень серьезный, зубчатый башенный замок, построенный испанцами в XIV–XV веках. И волшебный вид Тирренского моря.

Ниже него — женский доминиканский монастырь, выбитые в скале пещеры и террасы, с которых всегда открывается бесконечность неба, обнявшего море.

В одной из пещер — фреска неведомого giottesco[5], сцена Рождества, если верно помню. Поперек нее написано: «Здесь был Марко». В другой — что-то, что мы с Сашей приняли за монастырский туалет: в выбеленном гроте вмазанные в штукатурку конические терракотовые тазы с дыркой в углублении. Оказалось все интереснее: умерших монахинь, перед тем как отнести в костницу, усаживали на эти унитазы, чтобы стекали трупные соки. Когда подсыхали — их сажали в ниши оссуария. Если скелет рассыпался, из костей выкладывали узорчики по стенам.

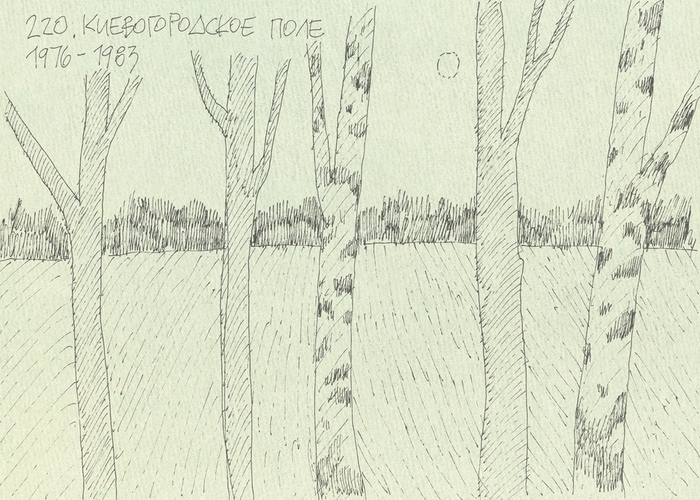

Киевогородское поле

1976–1983

От дачи Коли Паниткова надо пройти минут десять по редкому осиново-березовому и еловому лесу — и открывается широкое поле. Сейчас его, говорят, почти целиком застроили. Тогда то засаживали картошкой, то оно пустовало.

Если речь заходит о московском концептуализме, упоминание Киевогородского поля неизбежно: на нем «Коллективные действия» устраивали свои акции. Это случилось почти случайно. Кроме Паниткова, ни у кого из членов КД дач не было; кроме того, она недалеко от Москвы, добираться до этого поля сравнительно легко. Приглашенные (машин почти ни у кого не было) ехали до Лобни на электричке, потом на автобусе — почти до самого места.

А участники группы обычно ехали на дачу накануне. Ужинали, выпивали. Почему-то сложилось так, что пили грог — ром Habana Club с кипятком и сахаром. Наутро шли на поле.

Погода редко была хорошей: то мороз, то моросящий дождик. Правда, когда три часа перетягивали семикилометровую веревку с одного края поля на другой (это было «Время действия»[6]), повезло: светило бледное осеннее солнце.

Почему поле называется Киевогородским, мне узнать не удалось.

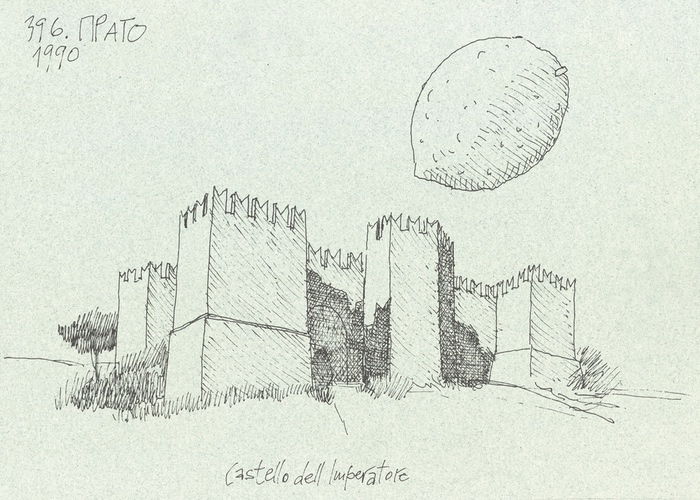

Прато

1990

Переночевав во Флоренции, с утра поехали в Прато, где в музее Луиджи Печчи, местного текстильного магната, открывалась выставка современного русского искусства. Пришли в музей, там еще лихорадочно доделывали экспозицию. Пообщались с друзьями — с Сережей Волковым, Костей и Ларисой Звездочетовыми, с Медгерменевтами. Потом я немного походил по городу, посмотрел на замок императора Фридриха II, мистика и естествоиспытателя, поставившего десятки своих резиденций на пространстве от Сицилии до Тосканы. Увидел романский кафедральный собор с полосатым мраморным бело-зелено-охристым фасадом и внешней кафедрой, построенной Микелоццо и Донателло на манер ласточкина гнезда, прилепившейся к углу здания. Порадовался древнему палаццо Преторио, нагромождению разновременных и разностильных фрагментов, которые вместе непонятным образом связываются в гармоничное целое. Любовался церковью Санта-Мария делле Карчери, построенной Сангалло, — тут-то гармония предумышленна и идеально воплощена.

Потом было открытие выставки в присутствии какого-то большого итальянского начальства, затем банкет в ресторане. После него мы оказались на ренессансной вилле в нескольких километрах от Прато, где жили участники выставки и где нашлось место для Николы, Юли и меня. Пьянство продолжилось: хозяева дали ключи от подвала, и мы пили кисловатое, чуть пенистое домашнее вино, наливали его из огромной пузатой бутыли в соломенной оплетке.

Я проснулся очень рано. Вышел на террасу виллы, там в терракотовых кадках росли лимонные деревья. Сорвал фрукт и жевал освежающе сочную мякоть, смотрел на открывающийся с террасы пейзаж. Под склоном холма, на вершине которого стояла вилла, была видна какая-то фабрика, за ней в еще не развеявшемся зимнем тумане вдаль, к бледно-зеленоватому небу, уходили рыжие холмы, печальные виноградники, серебрились рощи олив, и виднелись то тут, то там черные кипарисы и черепичные крыши. Я в очередной раз убедился, что любое искусство в конечном счете реалистично: этот пейзаж, даже вместе с фабрикой, был как на пейзажах старых флорентийских мастеров.

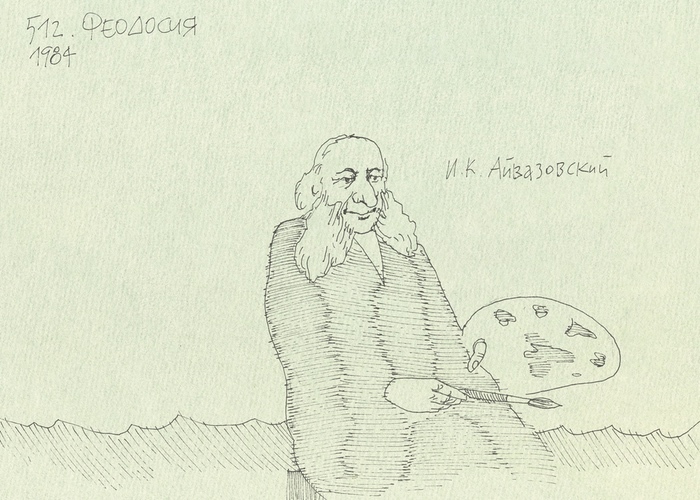

Феодосия

1984

Я там бывал несколько раз проездом в Судак или обратно, в Москву. На несколько часов остановился однажды.

Там вдоль набережной дома богачей конца XIX — начала ХХ века, соревновавшихся, кто как учудит. Это удачная выставка тщеславия и безудержной смеси стилей, и самое удачное из этих сооружений — вилла Стамболи. Тут и что-то османское, и мавританское, и готическое, да еще и немыслимое украшательство в духе ар-нуво, а все вместе — не то мечеть, не то замок, не то декорация для детского фильма про Али-Бабу.

Посмотрел на остатки генуэзской крепости. Она была больше и важнее, чем судакская, но сохранилась намного хуже. Кстати, о генуэзцах: Нина Константиновна Бруни[7] рассказывала, что во времена ее юности в Феодосии живших там итальянцев звали женовесцами, чему она поначалу удивлялась. Она спросила: «Понимаете, почему их так называли?» Я не догадался. «Ну как же, от genovese — “генуэзец”».

Я прошел по залитым солнцем улицам с серыми, белыми, розовыми и бледно-желтыми домами, с пыльными пирамидальными тополями. Направился в галерею Айвазовского. Там, в залах, завешанных полотнами с бурными волнами, почувствовал себя так, будто оказался внутри стиральной машины. И очень хорош автопортрет Айвазовского в камергерском (или каком-то еще сановном) мундире: хитрыq левантиец с масляными глазками, восторженно-старательно выписанные ордена и золотое шитье.

На набережной, в самом центре, стояло странное сооружение — общественный туалет. Туда надо было подняться по высокой, ступеней в двадцать, лестнице. Наверху две двери: налево — направо. Из окон туалета открывался панорамный вид на море.

Царское Село

1974, 1976

В парке было пустынно, холодно, дул сырой морозный ветер. Скульптуры заколочены в ящики и укрыты снежными шапками. Мы — Андрей Монастырский, его питерский знакомый художник Лисунов[8] и я — ходили по аллеям, монотонно длившимся черными деревьями.

Лисунов был одет в черное не то пальто в талию, не то в сюртук, на шею намотан длинный белый шарф. Глаза у него были подведены фиолетовым, брови подбриты так, что получался дьявольский излом, лицо — синевато-бледное. Он рассказывал, как, когда работал рабочим в Эрмитаже, видел там в подвале страшных тварей, то ли пауков, то ли крыс — шерстистых, с шестью ногами и голыми хвостами, а на головах у них были длинные красные усики, как у чудовищных муравьев. Лисунов рисовал отвратительные «сюрные» картины с голыми девушками, скачущими в мутно-радужном мареве на конях с крыльями, как у нетопырей. Андрей почему-то восторгался Лисуновым, мне его картинки были противны, а рассказы звучали как претенциозное полоумие.

Потом я был в Царском Селе сырой осенью, по парку (да, он очень красив) гуськом ходили толпы экскурсантов. Во дворце невмоготу стало от позолоты, обилия новеньких сверкающих зеркал, и разочаровала расхваленная реставрация: пластмассовые филенки и колонны, дурно имитированные стенные росписи. Да, надо было восстановить, но таким образом, может, и не стоило? Лучше бы не торопиться и сделать как следует.

Ведь эти подделки не смогут состариться достойно.

Эль-Джем

1996

По плоской местности, где далеко друг от друга стояли пальмы и коренастые, расползшиеся корнями по песчаной почве оливы, мы прибыли в Эль-Джем. Ехали по пустой улице (мальчишки бежали вслед и строили рожи, выбрасывали в небо пальцы, сложенные козой) мимо плоских недостроенных домов. Над вторыми этажами из бетонных параллелепипедов в небо торчали штыри арматуры, и возле каждого дома росли странные деревья, будто сделанные из полиэтиленовой трубы, в которую воткнуты ветки синтетической елки, оставшейся от прошлого Нового года.

Мы выехали на площадь, обрамленную такими же бетонными домами с железной бахромой. На ней стояло что-то, никак не соответствующее плоскому городку Эль-Джем: римский амфитеатр, на несколько метров меньше, чем римский Колизей (которого я еще толком не видел), и намного лучше сохранившийся.

Я обалдел. Это значит, что здесь был город с населением в четверть миллиона. Город кормил империю, и баржи из него везли зерно по каналу к морю. Где этот канал? Его занес песок. Возле шоссе стоят местные, торгуют бараниной: багряно-фиолетовые тушки висят на серебряных ветках олив, жужжат вокруг радужные жирные мухи.

Амфитеатр в Эль-Джеме, конечно, поражает размером и архитектурой. Но еще больше он поражает как свидетельство того, что империи уходят в песок.

Примечания

- ^ Российская художница, работающая с фото и видео.

- ^ Российский фотограф.

- ^ Генри Дэвид Торо — писатель, философ, натуралист, представитель американского трансцендентализма. Свой ключевой труд «Уолден, или жизнь в лесу» Торо написал после двух лет, проведенных в одиночестве на берегу Уолденского озера.

- ^ Имеются в виду самолеты-истребители Су, разработанные Опытно-конструкторским бюро П.О. Сухого.

- ^ В переводе с итальянского означает «в манере Джотто».

- ^ Акция состоялась 15 октября 1978 года.

- ^ Нина Константиновна Бальмонт-Бруни — переводчик, литератор, дочь поэта Константина Бальмонта и Екатерины Андреевой-Бальмонт, жена художника-авангардиста Льва Бруни, мать художника Ивана Бруни.

- ^ Владимир Лисунов (Лис) — художник-нонконформист, поэт, мистик. Входил в Товарищество экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ). Искусствовед Любовь Гуревич в справочнике «Художники ленинградского андеграунда» так описывает живопись Лисунова: «В работах маслом предстает набор романтических клише — готические замки, водопады, руины, драконы и сумятица находящихся в вихреобразном движении обнаженных женских тел с развевающимися волосами — див или ведьм, жестких и эротичных».