Екатерина Андреева. Мультиэкранное время. Искусство ХХ — начала XXI веков

Недавно открывшееся независимое издательство «ДА» в основном выпускает книги в жанре нон-фикшн, а также серию «Ворованный воздух» о героях неподцензурной культуры Ленинграда. Одна из новинок издательства — сборник статей искусствоведа и критика Екатерины Андреевой «Мультиэкранное время. Искусство ХХ — начала XXI веков», где она анализирует творчество Николая Пунина, Марка Петрова, Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова и других теоретиков искусства и художников, наблюдая за тем, как менялся облик искусства с 1910 по 2010 год. С любезного разрешения издательства публикуем отрывок статьи «Роскошно буддийское лето», посвященный феномену тоски в советском концептуальном искусстве.

Эрик Булатов. Улица Красикова. 1977. Холст, масло. Фрагмент. Художественный музей Джейн Вурхес Зиммерли Университета Раттгерс, Нью-Брансвик, собрание Нортона и Нэнси Додж. Источник: zimamagazine.com

Эрик Булатов. Улица Красикова. 1977. Холст, масло. Фрагмент. Художественный музей Джейн Вурхес Зиммерли Университета Раттгерс, Нью-Брансвик, собрание Нортона и Нэнси Додж. Источник: zimamagazine.com

По существу, концептуалисты реабилитировали идею тоски в русском художественном сознании[1]. Советские идеологи, как известно, отменили тоску, сообщив евангельской заповеди дух криминальной статьи; поскольку они хорошо понимали, что борьба за изменение отечественной действительности была порождением тоски и бессмысленным противодействием ей. С течением времени, однако, оказалось очевидным, что каждый удар, наносимый тоске, становился сразу же причиной разрушений в сфере свободы личности и частной жизни, то есть в подпочве любого творчества. Ведь синкретический характер тоски и заключался в том, что эта общая или даже общественная наклонность связана с бесконечно индивидуализированными переживаниями.

Тосковать, между тем, стало запрещено, и в новый советский пантеон вошли только герои-активисты[2]. Поэтому тоска в 1930-е годы приняла форму коллективного бессознательного переживания, лишенного какой бы то ни было артикуляции. Из мощного стимула творческого развития она превратилась в тяжелый гнет, настоящий неизлечимый комплекс, от которого можно было избавиться, только возвращая ее в жизнь и для этого редуцируя давление активистской идеологии. Именно эту целительную миссию и взяли на себя концептуалисты. Они для начала изучили свою собственную тоску, описали ее, локализовали в культурном пространстве, мифологизировали ее и вернули видимость утраченных смысловых связей бессвязной традиции советской культуры.

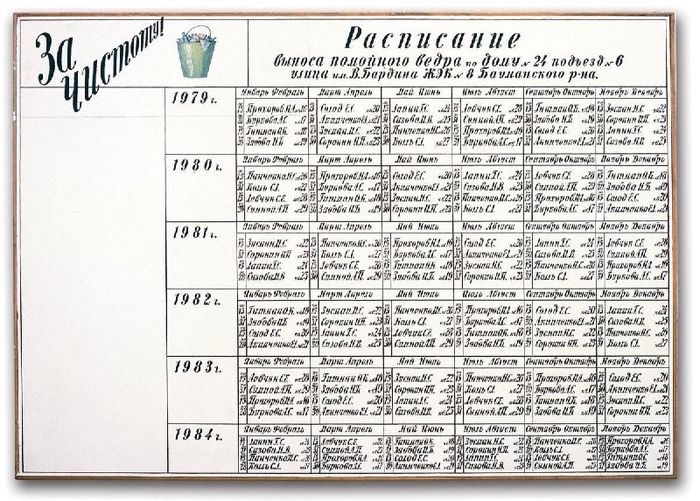

Особенности разного рода переживаний тоски сделались лейтмотивом сочинений И. Кабакова. Интерпретируя в тексте «Два железнодорожника» эталонные произведения нового искусства — свой «Вынос помойного ведра» и булатовский «Горизонт», — Кабаков сравнивает их с произведениями, «оформляющими» провинциальный железнодорожный вокзал. Он обстоятельно описывает, как функциональная или «телеологическая» вещь (расписание или ж/д плакат) на самом деле оказывается глубоко абсурдной, внеположной реальности; что и выявляет в ней художник, переводя расписание в «лигу» произведений искусства и тем самым обнаруживая скрытый план маразма самого жизнеустройства и всей «местной культуры». Важно, что в качестве примера «экспозиционного поля» избран именно вокзал, «мавзолей тоски», по определению Кабакова. Ведь в его образе заключена упомянутая в начале драматическая коллизия отечественного чувства жизни, связанная с его имманентным эскапизмом — стремлением бежать, скрыться и сознанием невозможности этого; ощущением западни, пространственной ограниченности и соблазна необозримых пространств, бесконечной страны за пределами «станции», которые охраняются своеобразным типом пограничного искусства[3]. В каждом «зале» вокзала Кабаков находил особенный модус тоски, варьируя всякий раз нюансы этого чувства и показывая его как отличительную черту местной культуры.

Из десяти персонажей, на которых шизоидально распадается личность автора в тексте «Человек, описывающий свою жизнь через персонажей», большинство одержимо влекущим их прочь от жизни неясным тоскливым беспокойством. Следуя за этим чувством, герои достигают состояния некой «творческой раскрепощенности», которое выражается или в бессмысленных, абсурдных действиях, или в раскрытии сверхвозможностей (в просветлении, левитации и т. п.). В другом сочинении Кабакова «Репродукция репродукции» тоска по идеальному прообразу также становится волевым побудительным мотивом творчества: «Вот эта невозможность слиться с первоначальным образом, заместить его и в то же время страстное желание этого — вот, что до боли остро составляет часть сложного взаимодействия провинциальности и столичности…»; причем в этой паре понятий провинциальность — аллегория творчества. Столичность означает фантомное пассивное совершенство, которое бесконечно провоцирует фантазию, подражание, то есть творческие судороги провинциального: «В этой паре — первое всегда неподвижно, второе — всегда в движении. Вся активность действенная, физическая, интеллектуальная, вообще весь поток энергии — все исходит, находится во втором»[4].

Далее, другой жанр московского концептуализма — новый пейзаж Э. Булатова — представляет собой все ту же буквально артикулированную тоску пространства, влекущего и угрожающего одновременно. С точки зрения логики развития советского искусства особенно красноречива картина Булатова «Горизонт». Теперь она воспринимается как свидетельство победы тоски над революционным активизмом; как антитеза патетической контаминации супрематизма (покорения формы, пространства и времени) и триумфальной советской власти, запечатленной в картине Малевича «Скачет красная конница». Супрематическая лента, по которой несется на защиту советских границ красная конница, как по вечно сияющему космическому горизонту, превращается у Булатова в символ неотвратимо и также быстро надвигающейся угрозы, затмевающей пелены, которая пожирает пространство.

Наконец, концептуалисты явно отдавали предпочтение заведомо скучным формам комментария и работе с тоскливыми по своему облику и назначению предметами[5]. Так, характерны манипуляции Пригова или Комара и Меламида с самым скучным материалом — газетой «Правда».

Следует, однако, заметить, что гуманистическое стремление концептуалистов купировать рецидивы тоталитарной идеологии и дать «выговориться» накопившейся тоске сопровождалось нарастанием эскапистской тенденции, избранной в качестве главной стратегии и при этом исподволь разрушавшей авторские намерения. Иногда это заметно в пределах одной работы. Так, например, авторский комментарий в альбоме «Вшкафусидящий Примаков» сделан прямо на поле, залитом глухой черной краской, которое, естественно, сразу напоминает «черные фигуры» Малевича, хотя по сюжету представляет всего лишь неосвещенную внутренность шкафа. Ерническая надпись типа «Тузик уснул рядом» (со шкафом. — Е.А.) на иконе супрематизма воспринимается как попытка очеловечить мертвый язык этих знаменитых произведений, снять тягостное чувство неясности, связанное с их темными толкованиями. С другой стороны, вся развернутая вокруг этого шкафа интрига наоборот приобщает бытовой предмет к мистической сфере сверхчувственного (к которой по рождению принадлежит и квадрат Малевича); наподобие того, как обычная спальня коммивояжера в рассказе Кафки внезапно становится обиталищем чудовищной жужелицы, в которую превратился ее хозяин, и навсегда выпадает из мира обыденности как место гибели — или, как у Кабакова, аннигиляции — героя. То же самое относится к способу показа предметов в «Кухонной серии» Кабакова, который обнаруживает не только «метафизическое пространство» за «унылой бытовой вещью» — «ноосферу Вернадского», по выражению автора, — но и нечто абсолютно противоположное миру универсальных связей, а именно полную несоотносимость предметов и их владельцев, то есть опорных элементов миропорядка, кроме как в пространстве авторской галлюцинации. Вещи на стендах Кабакова экспонируются таким образом, что задача поисков владельца и вообще их возможная принадлежность кому бы то ни было, провокационно сформулированная в авторских надписях, выглядит риторической и абсурдной; как попытка анализа того липкого вещества, которое оставлял на обоях своей спальни коммивояжер Грегор Замза. Произведения Кабакова, Макаревича или Пивоварова сообщают реальным мотивам запредельную неживую энергию, превращая «уточку» в метафизическую «уТочку» или «ящерку» в «яЩерку».

Сопоставление произведений московского концептуализма с их западными аналогами также обнаруживает преобладание саморазрушительной, нигилистической тенденции в отечественном менталитете. Например, интересно сравнить распространенный в 1960–1970-е годы вариант понимания искусства как абсурдистского документирования жизни. Неизменная положительность и обстоятельность отличает акции Он Кавара по регулярной отправке телеграмм с указанием времени, когда он проснулся, или утверждением, что «он все еще жив», а также его дневники со списками лиц, которых он встретил в течение дня; или Вито Аккончи, который методично преследовал и фотографировал случайных людей на улице. Эти действия последовательно фиксировали хронометраж и очерчивали пространство единичного существования. На первый взгляд, такие же социологические намерения были и у Кабакова. Однако, например, его таблица «Воскресный вечер» не столько фиксирует, сколько совершенно уничтожает, делает невыносимыми для восприятия — как стоптанные тапочки или объедки в криминальном отчете — «факты», то есть тавтологическое абсурдное перечисление жалкой одежды[6], еды, даже имен. Она производит впечатление тоскливого убожества, полной пустоты этого незначительного эпизода из всей столь же незначительной жизни героев. Это впечатление еще более усиливается тем, что перед нами не отвлеченная, «техническая» форма представления информации (телеграмма или фотография), но именно картина, своим силовым полем, «радиацией», по удачному выражению А. Монастырского, поглотившая значки таблицы заодно с предметом, который они описывают.

То же самое характерно для интерпретации популярной в концептуальной и хиппской культуре темы мусора, следов жизни. Если западные художники любое дерьмо, в сущности, умудряются представить как некую позитивную самоценность, то на нашей родине самопорождающейся разрухи мусор и всякие останки не выглядят раритетами, имеющими самостоятельное значение. В отличие от знаменитой акции Бойса 1972 года, когда мусор, собранный им вместе с корейским и африканским студентами на импровизированном первомайском субботнике, затем патетически экспонировался в витрине с орудием труда — лопатой как археологический «культурный слой», снятый художником и приобщенный к вечному бытию, поднятые из хлама предметы Кабакова, становясь произведениями нового искусства, не утрачивают, как он сам признавал, своих «телеологических», то есть помоечных свойств, а, напротив, именно за счет этого функционально-культурного диссонанса получают новый вдвойне нигилистический смысл, оставаясь мусором и манифестируя «мусорность» местной культуры. Таким образом, исходный материал в силу своей «телеологичности» зачастую оказывался намного сильнее попыток его «окультурить», и авторские произведения как бы поглощались собственным контекстом.

Примечания

- ^ Тоска была имманентна русскому образу мысли и существованию. Однако первоначально, как и все истинно русское, она считалась присвоенной заграничной модой, согласно «Герою нашего времени» — английской. И только отрефлексированная в этом своем качестве она заняла место универсальной категории примерно в 1830-е годы. Ей все было подвержено, и почти все события так или иначе ею объяснялись. В разные периоды существовали различные ее формы от романтического сплина до демократической истерии, от мистического декадентского беспокойства до метафизического вечного покоя. Тоска, одним словом, сделалась в культурной традиции XIX века сущностной характеристикой.

- ^ Чем объясняется «совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микула Селянинович, Святогор, далее — доктор Фауст, Василиса Премудрая, Иван-дурак и наконец — Петрушка?» — задавался вопросом Алексей Максимович Горький на Первом всесоюзном съезде советских писателей. И сам себе отвечал: «Такое сочетание (достоинств. — Е.А.) возможно лишь при непосредственном участии создателя в творческой работе действительности, в борьбе за обновление жизни» (Горький A.M. О литературе. М., 1953. С. 689).

- ^ 3 В этом отношении важен и мотив «условной» картины/вещи, который напоминает о поисках в 1960-е годы своего рода метаформы, существующей вне живописи, скульптуры, объекта, дизайна; например, формы вне геометрии и органики, пространственности и антропоморфности в минималистской скульптуре. См.: Judd D. Specific Objects // On Art. P. 128–132.

- ^ Кабаков И. Репродукция репродукции // А — Я. 1984. №6. С. 9, 11.

- ^ Бесконечно тоскливы многотомные описания акций КД, однако в их режиссуре больше, пожалуй, элементов западного понимания концептуализма как «скучного» искусства, которое противостоит всякого рода искушениям и «прелести» красивого, полезного или повествовательно-увлекательного.

- ^ Так, некая «Нина Филимонова Зарайская» была одета одновременно в платье и «кофту зелен., юбку черную, шерст.». В отличие от европейского точного документализма, сокращения в таблице иногда вообще не поддаются расшифровке («рубашка ш.»). Эта особенность восходит к традиции советских аббревиатур, часто лишающих всякого смысла то, что они означают.