Произведение искусства не спорит, а утверждает

В апреле 1966 года в Еврейском музее Нью-Йорка открылась выставка «Первичные структуры», ставшая манифестом нового поколения художников, которые войдут в историю искусства как минималисты. Участники выставки — Карл Андре, Дэн Флавин, Дональд Джадд, Сол Левитт, Уолтер Де Мария, Роберт Моррис, Энн Трутт, Ларри Белл, Роберт Смитсон и другие — меняли курс современного искусства, стремясь разрушить традиционные представления о «предмете искусства» и стереть различия между живописью и скульптурой, переориентировавшись на объекты, задуманные и спроектированные художниками, но воплощенные с помощью промышленных технологий. В своих поисках это поколение опиралось в том числе на искусство революционной России, обращаясь к наследию Владимира Татлина, конструктивистов и Казимира Малевича. В 1981 году площадкой для его авторефлексии стало издание Art Journal, третий, осенний номер которого был посвящен русскому авангарду и включал тексты минималистов Джорджа Рики и Дональда Джадда, задавших себе и своим коллегам — художникам, критикам и историкам искусства — целый ряд неудобных вопросов.

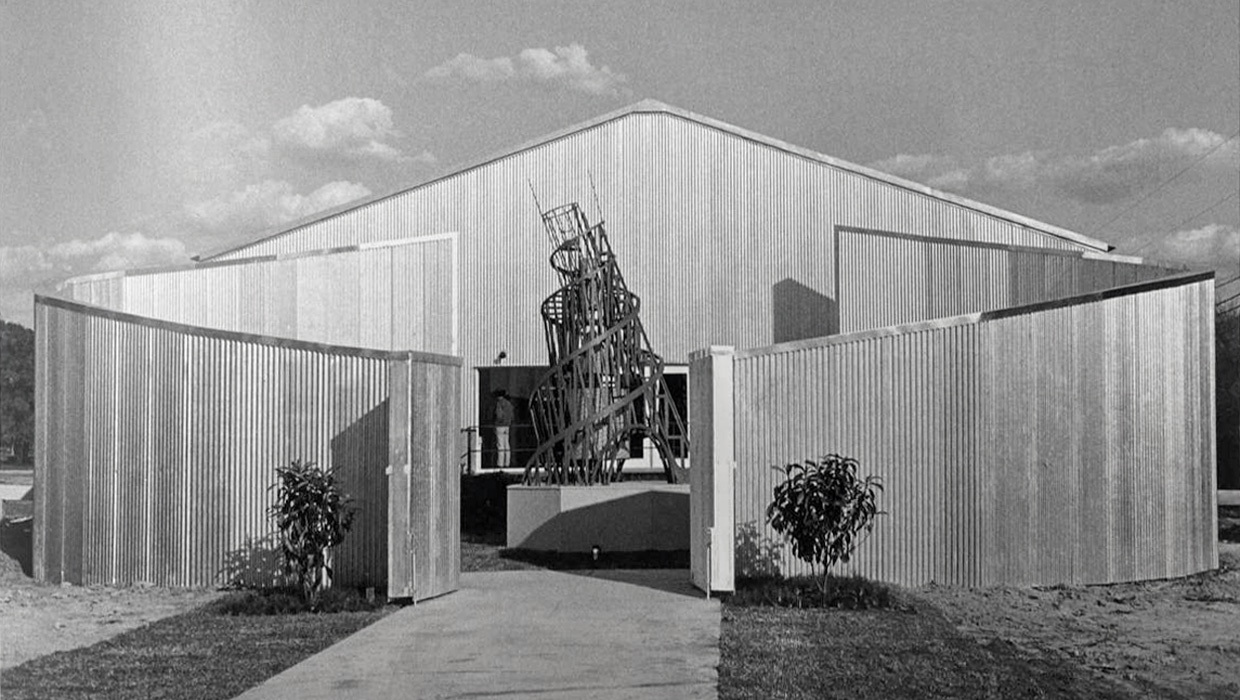

Реконструкция «Памятника III Коммунистическому Интернационалу» Владимира Татлина во дворе Музея университета Райса. Хьюстон, 1967–1968. Фото: Hickey-Robertson. Courtesy Menil Archives, The Menil Collection, Houston

Реконструкция «Памятника III Коммунистическому Интернационалу» Владимира Татлина во дворе Музея университета Райса. Хьюстон, 1967–1968. Фото: Hickey-Robertson. Courtesy Menil Archives, The Menil Collection, Houston

Джордж Рики

Пятнадцать лет минуло с того момента, как моя книга о наследии конструктивизма[1] ушла в печать. Оглядываясь назад, я размышляю о том, существовала ли в принципе разница между ранними геометрическими, если не сказать математическими, визуальными утверждениями, выросшими из конструктивизма 1914–1930-х, и тенденциями минимализма, проявившимися в Нью-Йорке на выставке «Первичные структуры» в Еврейском музее в 1966 году. Возникли ли эти тенденции спонтанно из философии редукционизма или же унаследовали и апроприировали идеи конструктивизма, а то и вовсе стали реакцией на живопись действия и абстрактный экспрессионизм?

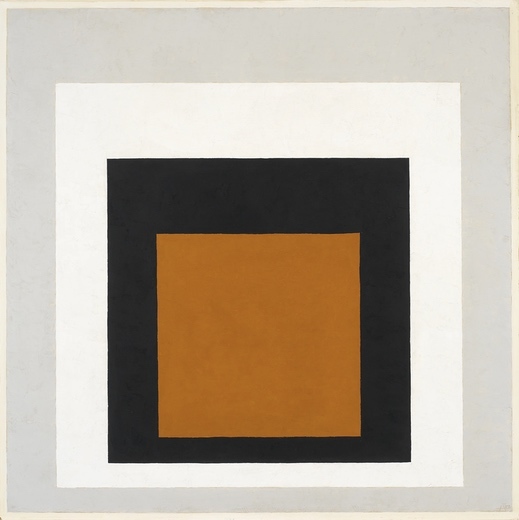

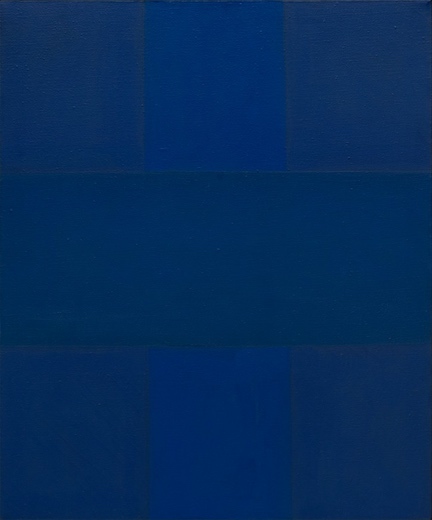

Современники Дональда Джадда, Роберта Морриса и Карла Андре достигли зрелости после Второй Мировой войны и имели мало общего с поколением, отпочковавшимся от фигуративного искусства. Джексон Поллок, Аршил Горки и Виллем де Кунинг скорее были их антитезой. Искусство всегда имело классную сторону, которую они и выбрали. Йозеф Альберс[2] стал очагом такого искусства, а Эд Рейнхардт[3] — мостом к нему. Европа осталась отдалившимся родителем, утратившим свое влияние.

Из этой новой американской уверенности выросло крепкое ядро упрямых абстракционистов, которые считались оригиналами, хотя и имели не менее выдающихся европейских коллег. Не говоря уже о предшественниках, таких как Огюст Эрбен, Ив Кляйн, Пьеро Мандзони, Олле Бертлинг, Макс Билл; в пост-татлинский поворот в сторону вульгарных материалов вместе с Дэвидом Смитом появились Роберт Якобсен и, значительно позже, Йозеф Бойс.

Из той же американской уверенности выросли эпидемически огромные масштабы скульптуры и живописи. Позже эту инфекцию занес в Европу Уильям Зейтц, пытавшийся отыскать зарубежный компонент для своей выставки «Отзывчивый глаз» в Музее современного искусства Нью-Йорка[4]. В ранней истории конструктивизма редкое произведение было больше человеческого роста. Мы знаем, как мало крупный масштаб может сделать для скудных идей. Тем не менее общественные деньги пошли на создание громадных конструкций, сначала в США, затем в Европе и Японии. Появился новый участник — масштабный коммерческий производитель, особенно скульптуры, способный реализовывать фантазии за гранью возможностей некоторых художников и, конечно же, ставивший на стерильной работе свое клеймо. DIY-художник может стать редким и ценным. Степень же, до которой художник способен навязать свою волю производителю, еще предстоит выяснить серьезному критику.

Наследие конструктивизма остается с нами, скромное, но долговечное, местами разбавленное за счет огромных размеров и поспешного производства. Его бывает трудно отличить от иных примеров современного редуктивного искусства — лавины геометрических образов, просочившихся в окружающую нас действительность и на выставки-блокбастеры.

Среди этих примеров, разумеется, есть произведения, созданные как аргумент. Их роль помогут прояснить два слова с греческими корнями: «дидактическое» — дающее информацию, дефиницию или инструкцию к себе; «полемическое» — предлагающее произведение, как аргумент, отвергающий, отвечающий, заявляющий или настаивающий на том, чем является или не является искусство. Подобные произведения способны донести смысл искусства, не являясь таковым; и их смысл может оказаться интереснее, чем инструмент, его доносящий, который теряет ценность, выполнив свою функцию.

Уверен, потомки сделают выбор в пользу объектов, а не концепций; они будут не в восторге от нравоучений. Кроме того, они выберут третье слово из греческого языка: «лирика» — поэма, сопровождаемая звуком лиры. Потомки будут чувствительны к этому — неважно, в какой форме оно будет представлено. Произведение искусства не спорит, а утверждает. Как Уолт Уитмен, оно поет песни самому себе.

Дональд Джадд

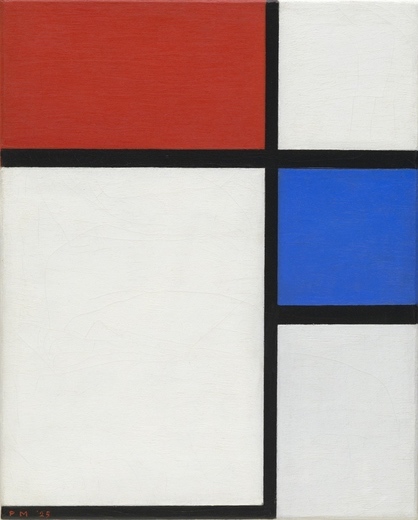

«Если мы взглянем на живопись первой четверти ХХ века, то немедленно отметим два направления: “объективное” и “необъективное”». Взглянув на живопись первых трех четвертей ХХ века, мы отметим то же самое. Еще отметим, что необъективное, конкретное, абстрактное искусство было жизненной энергией того периода, тогда как объективное, репрезентативное, литературное искусство зависело от него. Та самая «настоящая энергия красного» на пару с «рабочим в красном фартуке». Из основоположников энергии красного Малевич был самым понятным, и в живописи, и в письме, равно как и Мондриан. Кубисты были куда менее понятны в своем разделении природы и искусства, а Пикассо вообще от него отказался. Период до и во время Малевича в России поистине невероятен. Татлин, Родченко и Лисицкий — все они невероятны. Новая империя и ее глупое, индифферентное население уничтожили цивилизацию.

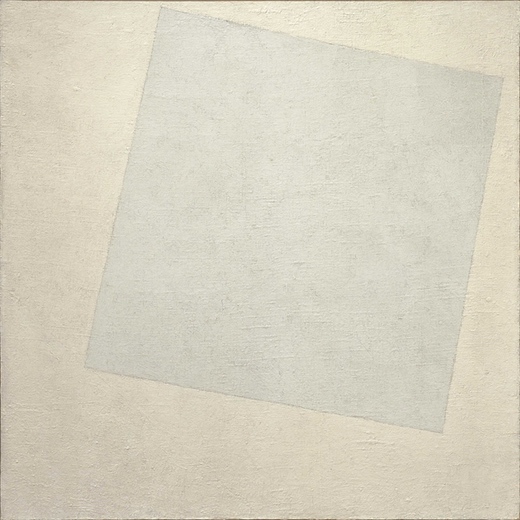

Когда в 1948 году я начал посещать школу искусств, она была настолько посредственной, что в ней можно было всему научиться самому. Единственная школа из ныне известных мне, которую я мог бы назвать хорошей, — это колледж Блэк Маунтин, где преподавал Альберс, а чуть позже — Йельский университет* (в июле 2025 признан нежелательной организацией в РФ), когда Альберс перевелся туда. В моей школе никто не упоминал Малевича, а в Музее современного искусства Нью-Йорка, кажется, было всего полдюжины его картин: одна кубистская, «Черный и красный квадраты» 1913 года[5], две «Супрематические композиции» с малыми элементами и «Супрематическая композиция: белое на белом» 1918 года. Никого другого из русских художников, за исключением разве что Габо и Певзнера, я не запомнил. Русское искусство в целом прошло мимо меня. Окончив школу искусств, я начал восхищаться Мондрианом, произведений которого было полно в Нью-Йорке и Филадельфии, а также Матиссом и Леже. Однако художник неизменно сталкивается с проблемой — понять, что его интересует, что есть внутри него самого. Я знал, что не понимал Мондриана настолько, чтобы воспользоваться его находками, если уж речь заходит об использовании чьих-то произведений. Кроме того, в середине 50-х я интересовался искусством Нью-Йорка и восхищался некоторыми его аспектами. Тоже не думаю, что понимал его: осознание того, что в работе Поллока что-то есть, пришло ко мне, когда я увидел его небольшую картину в нью-йоркском Музее современного искусства. Ничто не казалось мне более недостижимым, чем образование.

Трудности восприятия Мондриана перенеслись и на Малевича. Во-первых, геометрия и отсутствие объекта были мне совершенно чужды: в школе я рисовал сначала в основном моделей, затем пейзажи, позже — полуабстрактные пейзажи и, наконец, приблизительные абстракции. Кругом были красные фартуки и фрагменты рабочего. На фоне этой относительно печальной череды событий я ощущал давление реальности цвета и поверхности. Мои предрассудки относительно геометрии не позволили мне раньше насладиться работами Ньюмана, Рейнхардта и Альберса. Работы Стюарта Дэвиса мне понравились довольно рано, они заслуживают любви. Я с опаской смотрел на геометрию, потому что для меня она ассоциировалась с идеальностью и чистотой произведений Мондриана. В этот мир я пришел эмпириком, а потому идеальность была не тем качеством, к которому я стремился. К сожалению, единственной хорошо знакомой мне картиной Малевича была «Белое на белом», представлявшейся чем-то неземным. Работы и тексты Малевича кажутся достаточно приземленными в сравнении с произведениями и текстами Мондриана. Идеальность Малевича — в новизне настоящего, у истоков будущего, на заре цивилизации. Он верил, что изменения могут быть стремительны, а образование будет иметь огромный эффект. Он верил, что государство и общество — одно, и государство может быть новым. Он необъяснимо верил, что люди у власти будут прогрессивны и доброжелательны. Сейчас эти идеи кажутся экзотичными, такими же бесплотными, как мондриановский платонизм. Малевич, как и Мондриан, верил, что искусство есть искусство, вещь в себе, идея, которая может быть четкой, даже более четкой, найдись она в индивидууме, в котором она и так зарождается, или в общем идеализме. Очевидно, что Малевич не считал искусство не связанным с иными аспектами цивилизации. Его споры с Татлиным демонстрируют важность проблемы отделения искусства от сферы визуального вообще, а также разницу между работой отдельно от общества, будучи с ним частично и внутри него. Малевич желал поддерживать более жесткую идентичность визуального искусства, нежели Татлин; его роль в обществе состояла в том, чтобы обучать, описывать и продвигать новую систему, целиком основанную на его работах, но при этом существовавшую как обособленный вид деятельности. Малевич и Татлин пытались найти свое место в мире, что было непросто — даже сложнее, чем большинству европейских художников того времени. Это требовало серьезной уверенности, по крайней мере поначалу, а затем и не меньшей неуверенности. В каком-то смысле убеждения даже более реальны, чем объекты, на которые они направлены. Божеств не существует, но вера в них зародилась здесь. «Духовное», высокое искусство создается теми, кому хватает информации, чтобы быть «духовными», что сегодня не относится к какой-либо религии и тем более вере в государство. Легко верить или изобрести что-то глобальное, если нет надобности опираться на реальность и спорить с ней.

Однажды я написал, что Малевич создавал картины так, словно чем-то занят: в манере их исполнения сквозит некая будничность. Определенно конкретика расположения квадратов и линий имеет эмпирический оттенок. Широкий круг его интересов — политический плакат, театральные декорации, преподавание и архитектура — кажется более чем прагматичным. Интерес Татлина к реальным материалам и пространству — тем более. Хотел бы я знать об этом интересе в начале 60-х. Несмотря на свое консервативное образование, вскоре я начал предвзято относиться к мелким элементам в большинстве работ Малевича и в поздних работах Мондриана, что возникло на фоне деятельности Поллока, Ньюмана и Ротко. К тому же эти элементы вызывали ощущение раздробленности, что раньше казалось мне невозможным и тривиальным. Разница в масштабах работ Малевича и Мондриана с одной стороны и произведений Поллока, Ньюмана и Ротко с другой — величайший разрыв в искусстве этого века. В произведениях Мондриана присутствуют остатки пейзажных работ, на что указывают линии сверху и снизу, слева и справа. Я восхищался его композицией и считал ее законченной. Намек на движение в работах Малевича кажется мне вполне естественным. Расположение элементов на его полотнах в некотором роде более ново, чем у Мондриана, они сложены не так традиционно.

Позже, благодаря Поллоку, я начал сомневаться в неопределенности пространства в работах Мондриана, что применительно и к Малевичу, но в меньшей степени из-за его более прагматичного подхода к нанесению красок. Белый у Мондриана кажется пространством, в то время как линии служат объектами. Если рассматривать белый как легкую текстуру, он вполне может быть поверхностью. Двойственность данной функции, очевидно, неоднозначна и при этом естественна.

Малые (да и крупные) элементы на неопределенной основе всегда кажутся предметами в пространстве, вещами в мире. Это точки в пространстве, где пространство — пустое окружение. Вместо этого необходимо сотворенное пространство, созданное кем-то, сформированное как твердое тело; единое целое, где тело и пространство определяют друг друга. Пространства и времени не существует — их определяют события и позиция. Пространство и время можно создать, их не надо искать, как звезды на небе или камни на склоне холма.

Сейчас присутствует запоздалый интерес к русскому искусству начала века, к искусству супрематистов и конструктивистов, а также к группе «Де Стейл»[6]. Но меня беспокоит, что интерес этот возник так поздно — слишком поздно, чтобы позволить этим превосходным художникам сделать больше, а не меньше; поздно, потому что все они мертвы и считаются лишь феноменом истории искусства. Русские либо рано умирали, либо доживали свой век в неизвестности. Мондриан усердно работал и умер в нищете. До недавнего времени среди нас ходил парень[7], который нашел лопату для уборки снега и десятилетиями чесал языком, порождая других художников-болтунов. В последнее время еще принято хвалить Пикассо, сорок лет делавшего сплошное барахло да и раньше не блиставшего. Что касается меня самого, я жил в тени вешалки[8]. Домашней утвари нечем ответить Ньюману или Поллоку. Людей, заинтересованных в современном искусстве, способных оценить его по достоинству, очено мало. Мы окружены публикой, для которой искусство — лишь феномен. На тридцать шестом году Американской Империи наши зрители мало чем отличаются от русских, которые игнорировали своих художников. В отличие от Ленина, который нахмурился бы, наше правительство улыбается, ведь искусство дает рабочие места, а помощь искусству — дешевый способ показать себя в выгодном свете.

Мне кажется, качество визуального искусства сильно упало за последние пятнадцать лет. Вина, разумеется, лежит на самих художниках, которые давно могли осознать, что их просто используют, и защитить свои произведения. Но количество бездействующих потребителей удушает. Визуальное искусство, по воле случая и благодаря своей незначительности, делало нечто важное с 1946 по 1966 год. Все другие виды искусств на тот момент уже погрязли в коммерческой и правительственной бюрократии — сейчас их почти нет. Визуальное искусство, похоже, ждет та же участь. Если Линкольн-центр[9] — это пример деградации различных видов искусства, то новая Национальная галерея — пример деградации искусства визуального. Это музей, построенный по образу отеля, где роскошный вестибюль окружен бутиками. Архитектура и ее функция уподобились фашизму; фашистская архитектура, конечно, идет от власти, равно как и хорошая архитектура. В еще большей степени она идет от чрезмерной общности, вплоть до бессмысленности; от эксплуатации форм, ничего для их пользователей не значащих. Мало что из архитектуры и искусства сегодня имеет значение, и количество это выдавливается эксплуатацией и невежественным вмешательством, а то и вовсе игнорируется, как это было с важными художниками, которых я здесь упомянул.

Примечания

- ^ Речь идет об издании Constructivism: Origins and Evolution («Конструктивизм: истоки и эволюция»).

- ^ Художник, дизайнер, преподаватель Баухауса, после эмиграции преподававший в американских учебных заведениях.

- ^ Американский художник, на стиль которого повлияли конструктивизм, кубизм и находки Пита Мондриана.

- ^ Выставка 1965 года собрала вместе около сотни авторов, работавших в набиравшем популярность направлении «оп-арт» — оптического искусства.

- ^ Очевидно, Джадд имеет в виду работу «Живописный реализм. Мальчик с ранцем. Красочные массы в четвертом измерении» 1915 года.

- ^ De Stijl — творческое объединение (Лейден, 1917), куда входили Пит Мондриан, Тео ван Дусбург, Геррит Томас Ритвельд и другие.

- ^ Имеется в виду Марсель Дюшан.

- ^ Снова намек на Дюшана.

- ^ Где находится ряд крупнейших американских концертных организаций.