Постмодернизм ушел — хотя не начался

В продолжение дискуссии о культуре времени застоя искусствовед, старший преподаватель Иерусалимского университета Лёля Кантор-Казовская пишет, как складывался постмодернизм в художественной теории в России и на Западе, и исследует, работают ли сегодня (и если да, то как) позиции, сформировавшиеся в неофициальной среде еще в 1980-е годы.

Вадим Захаров. История русского искусства от русского авангарда до московской концептуальной школы. 2003. Инсталляция. Музей современного искусства, Франкфурт-на-Майне. Courtesy автор

Вадим Захаров. История русского искусства от русского авангарда до московской концептуальной школы. 2003. Инсталляция. Музей современного искусства, Франкфурт-на-Майне. Courtesy автор

Я утверждаю, что одна из бесконечного множества функций, присущих эстетическим структурам, заключается в том, чтобы предоставлять если не фактические примеры реализации общедоступного приостановления власти, то по крайней мере его непосредственную и конкретную иллюзию.

Бенджамин Х.Д. Бухло

(перевод Дмитрия Потемкина)

Опубликовав свою развернутую реакцию на волну любования визуальной культурой советского застоя, я не ожидала, какой поток рефлексии поднимет моя статья. Те, кто был недоволен, говорили, что делить искусство на официальное и неофициальное — значит вернуться к тому, как смотрели на это в советские времена. Понимаю, сочувствую, но многие темы в истории и культуре развиваются по спирали, возвращаются к нам и требуют их рассмотреть в другом виде и уже на другом уровне. Если раньше советские чиновники «делили» искусство по признаку политической лояльности, то я предлагаю проанализировать условия производства и способы функционирования официального и неофициального сообщества. Без каких-либо социологических инструментов увидеть, что происходило в то время, мешают «слепые пятна», находящиеся за порогом сознания.

Эти слепые пятна — следы невидимого присутствия советского воспитания в нашей передаваемой через поколение памяти, благодаря чему, например, мало кто готов признать существование цензуры в то время. Наложенные на искусство ограничения были невидимы, и их практически не осталось в устной истории. Эти рамки выстраивала школа, и в особенности художественная школа, которая была путем в профессию, а что вложено с младых ногтей, кажется естественным положением дел. Чувствовали цензурные ограничения лишь те, кто хотел вырваться за флажки. Но откуда начиная с 1950-х годов брались эти люди, не ощущавшие свои рамки как естественные? Почему один вчерашний старательный школьник решает вообще не поступать в художественный институт, другой свой институт бросает и берет в руки вместо кисти пылесос (Владимир Слепян. — Артгид), третий залезает во время прений на трибуну в ЦДРИ и произносит пламенную речь против деятелей советского искусства, после которой его арестовывают? (18-летний Михаил Гробман в 1957 году был арестован за антисоветское выступление на вечере в Центральном доме работников искусств, посвященном сорокалетию советского искусства. — Артгид.) Как они потом находят друг друга и говорят вместе об искусстве? Мы этого пока не можем объяснить, потому что культурология не любит заниматься одиночными мутациями и во всем ищет черты общего. В нашем случае это означает стирание грани между меньшинством и большинством, неофициальным и официальным. Чтобы заниматься меньшинством, нужен фокус не на всей «советской цивилизации», а на социологии и антропологии конкретных групп. (Разумеется, схема есть схема, и внутри нее есть множество переходных явлений, но объем статьи не позволяет мне заняться классификацией переходных состояний.)

Элементы советского воспитания, транслируемые во времени через семейные традиции, продолжают существовать и сегодня, что само по себе интересная тема. Но сейчас меня интересует другое — поддержка, которую эта бессознательная память советского получила с неожиданной стороны, а именно из неофициальной интеллектуальной жизни эпохи застоя. Казалось бы, застойные, 1980-е годы на самом деле совершили кардинальный переворот в художественном «хозяйстве», и не переосмыслив его, нельзя ничего понять в настоящем. Как теперь ясно, этот переворот был отложенной на несколько лет реакцией на изменения, происходившие вообще в мире.

Моментом, с которого ведет отсчет современный мир (скажу банальность), были события 1968 года во Франции, и они не могли не повлиять на рефлексию об искусстве — кстати, Т. Дж. Кларк, один из основоположников «нового искусствознания», был даже их активным участником. Революция 1968 года принесла с собой в искусство по сути маркузианские взгляды на то, что художник должен придерживаться сознательной общественной позиции, иначе его искусство по факту служит капиталу и власти. Искусствоведы во главе с Кларком забросили формальный анализ и иконологию и принялись изучать отношения художника и общества, а в критике актуального художественного процесса стало консенсусом, что искусство не может быть автономным от политики, а если оно считает себя таковым, то художники просто обманывают самих себя. В Америке в среде художественного журнала Artforum сложилась школа, которая сама называла себя «ревизионистской» и утверждала, что, казалось бы, лишенные политических аллюзий абстракции Поллока и компании на самом деле были формой пропагандистского нарратива о свободной Америке и ее доминирующей роли в послевоенном мире и, по факту — «идеальным оружием» ЦРУ для холодной войны. Как любой радикальный поворот во взгляде на вещи, ревизионистская школа показала что-то новое, а многое в запальчивости и страсти было сказано неверно, главная же интенция ясна. Ревизионистская критика не считает рисование того, что «бессознательное на душу положит», таким уж невинным занятием, и обвиняет модернистов, проповедующих такой подход, в сотрудничестве не только с капиталистическим рынком, но и с самим «дьяволом», то есть с властью. Реакция против модернизма как течения недостаточно критического, неспособного проанализировать собственное положение в мире искусства и вместо правды о насилии и эксплуатации в обществе распространяющего мифы об искусстве гения, его духовной и возвышенной природе стала самым актуальным дискурсом. Чтобы создать альтернативу «духовке» и поставить производство искусства на критическую почву, нужно было вооружиться критической теорией во всех ее видах. Такова, собственно, схема происхождения и изначальная политическая интенция постмодернизма (и это немного другое, чем образы театрализации жизни в молодежном МОСХе).

Как ясно из предыдущего, мишенью ревизионистской школы, как и связанного с ней постмодернизма, была власть. И говоря еще точнее, даже не правый ее край, а сама либеральная власть и идеология капитализма. Именно либеральная идеология создала, среди прочего, американский империализм, расцветший вследствие победы во Второй мировой войне, и левая сторона политического спектра, которую бескомпромиссно занимает западный художественный мир, его ненавидит и обличает. Тут мы наталкиваемся на сложность, породившую в интеллектуальной среде немало споров: победа над нацизмом хорошо, а добившаяся этой победы власть — плохо. Вплоть до того, что бросает тень на ценности победы над нацизмом. Что-то это напоминает, правда? Мы сами живем в такой сложности и могли бы многому поучиться у американских и вообще западных левых.

И наконец, появилась теоретическая книга, говорящая, почему и как искусство и художественный мир должны быть в авангарде, и это означало: в авангарде политической рефлексии. Книга Петера Бюргера «Теория авангарда» (1974) затмила все другие теории авангарда (например, Ренато Поджоли) и стала теоретической платформой, на которой построено многое в современном искусстве. Тезис Маркузе о том, что автономность искусства от общества и политики должна быть преодолена, стал его центральной мыслью в определении, что такое вообще авангард. В ее подтверждение Бюргер приводит пример русского авангарда и его участия в политической жизни революционной России. Никакого парадокса в том, что таким образом он предлагает прямое сотрудничество с властью как модель, никто на Западе не почувствовал: власть-то не «наша», а советская. На основе этого представления о художественном мире авангарда как одном из активных отрядов продвижения общественной повестки в 1976 году в Нью-Йорке создается новый интеллектуальный журнал по искусству, который носит символичное название October. (Создатели October — одновременно и авторы популярного и недавно переведенного на русский язык компендиума «Искусство с 1900 года», в котором они много пишут о теории Бюргера.

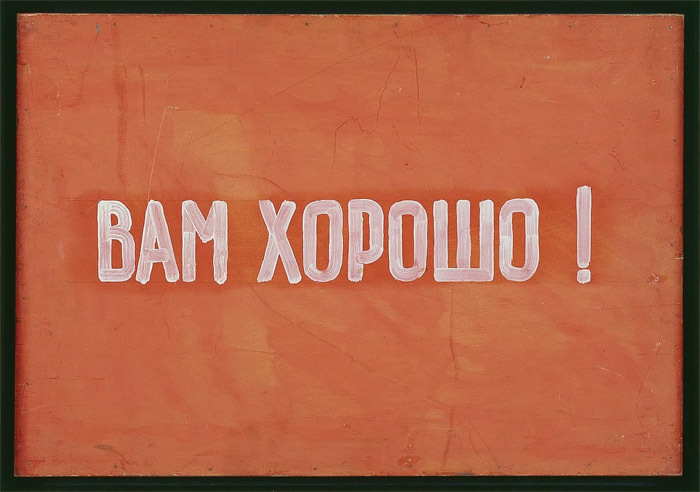

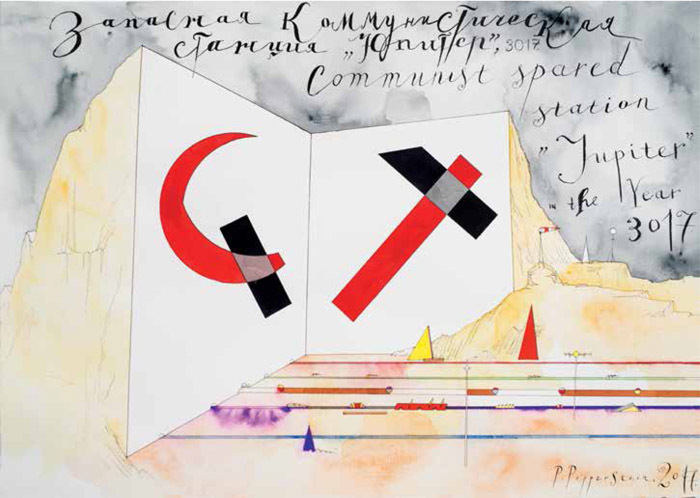

А уже после этого, с запаздыванием на несколько лет, постмодернистский поворот пришел к нам, за железный занавес, причем взгляды на русский авангард тут оказались в центре дискуссии. Но тут была своя специфика. В России первыми откликнулись на новые идеи не искусствоведы, в то время еще относительно консервативные, а художники неофициального направления, гораздо лучше знакомые с западной художественной сценой. Влияние оказали не тексты, а картинки. Как известно всем, в середине и конце 1970-х годов в неофициальном искусстве политическое стало неожиданно преобладать над, условно говоря, «духовным» проектом. Смыслом такого поворота был художественный анализ собственного положения в окружающей политической реальности, через использование политической и фигуративной иконографии. Разумеется, это течение, суммарно описываемое как соц-арт (хотя, строго говоря, соц-арт — это идея Комара и Меламида), встало в критическое отношение к модернизму. Но тут новое течение сделало предметом своей критики не только современный ему модернизм или неофициальное искусство предшествующей генерации с его аполитическим эстетизмом и «духовкой», но и старый модернизм, то есть русский авангард. Комар и Меламид положили начало восприятию русского авангарда как преимущественно политически ангажированного течения — правда, положительная оценка этой ангажированности в западной теории сменилась на отрицательную или, скорее, амбивалентную.

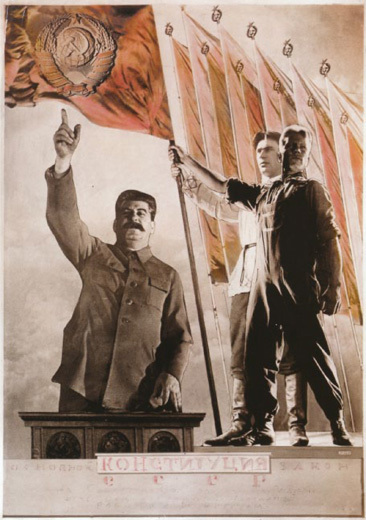

Поддержавший это направление неофициального искусства культуролог Борис Гройс придал его идеологии теоретическую законченность, доведя политическое дезавуирование авангарда до полемического утверждения, что именно авангард был источником идей сталинского советского проекта, в том числе и художественного. Социалистический реализм с его точки зрения (выраженной в книге «Gesamtkunstwerk Сталин» 1987 года) был не антитезой, а следствием «имманентной логики развития авангардного метода», в то время как современники (видевшие их как дихотомию консервативного и модернистского искусства), по мнению Гройса, ничего в своей жизни не поняли. В этой связке авангарда и социалистического реализма для читателя книг Гройса заключался несомненный сюрприз, сильно встряхнувший привычный взгляд на мир. Неофициальная художественная среда, складывавшаяся до этого на идеях авангарда и художественного новаторства, встала перед проблемой якобы «новаторских» качеств социалистического реализма. Эти качества в трактовке Гройса, правда, были не личным новаторством того или иного художника, а результатом действий партийного руководства, направляемого Сталиным. Иначе говоря, обсуждая сталинскую политику в области искусства, Гройс «романтизировал производство цензуры, описывая при этом самоцензуру как творческую практику» (как совершенно точно написала Надя Плунгян в статье «Gesamtkunstwerk Гройс»).

В результате этой интерпретации авангарда отношения сначала неофициального, а потом и вообще русского художественного мира с его главным художественным наследием сильно усложнились. Наследием-то авангард остался, но модернистская система ценностей была поколеблена. Она не сменилась на строго противоположную, а стала скользящей и амбивалентной, закрученной в бесконечный цикл, как лента Мебиуса: моральный авторитет авангарда разрушался (он принес нам «плохое»), в то время как эстетический кредит соцреализма вырастал (он нес в себе «хорошее», авангардные эстетические ценности). Но это было только условное, дезавуированное «хорошее» и по-новому притягательное «плохое», иначе говоря, все стало одинаково полулегитимным.

Как и у всего на свете, у нового нарратива о русском искусстве в XX веке был и положительный, и отрицательный эффект. В чем был выигрыш? В том, что этот переворот дал советской неофициальной, а потом и российской культуре выход в международную современность, позволил разговаривать с западным искусствознанием на одном языке. Как «политизация» авангарда, так и повышение акций соцреализма, ранее совершенно игнорируемого, стали идеями, которые стремительно превратились, говоря словами Бурдье, в культурный капитал. Вокруг этих идей во время подоспевшей перестройки сформировалось новое и более инклюзивное художественное поле, альтернативное прежнему художественному полю неофициального искусства. В этом новом, и уже международном, поле выставок, книг, конференций, тусовок тон задавали другой вкус и другие интеллектуальные конструкции. Ни одному критику из прежнего поля (если такие вообще были) не удалось перепрыгнуть в него, и напротив, в него легче встраивались исследователи советского искусства. Кураторская практика (вначале работавшая на экспорт) наряду с некоторыми оригинальными проектами переняла советскую модель экспозиции авангарда под присмотром портретов Ленина, сложившуюся еще на выставке «Москва — Париж», — но с гораздо большим интересом к соцреализму, с хорошей международной исследовательской базой, а в последнее время и с горячей симпатией. Произведения официального искусства соцреализма вновь появились не только на уникальных кураторских выставках, но и в залах музеев, и к ним стали к месту и не к месту прилагать взятый из словаря авангарда эпитет «радикальные». Троцкистские, богдановские и прочие оттенки советского марксизма в искусстве на этой волне приобрели большую (и заслуженную) популярность. А вот то, что сам Михаил Александрович Лифшиц, гроза и гонитель «всего живого и прогрессивного» стал кандидатом на авангардные лавры в этом контексте, — уже вызывает вопросы, баг это или фича созданного под влиянием теории Гройса художественного контекста.

Теперь о цене этого поворота и кто ее платит. Например, историки русского авангарда оказались в ситуации, когда главным исследованием и своего рода маяком дисциплины стала книга, представлявшая собой скорее манифест постмодернизма, чем исследование. Интересующихся тем, что так и что не так по сути в истолковании Гройсом русского авангарда, отошлю к книге Изабель Вюнше (The Organic School of the Russian Avant-Garde), исследованиям Александры Шатских и Екатерины Андреевой о «Черном квадрате», Нины Гурьяновой об авангарде и анархизме, Шенга Схейена об авангарде и революции и другим. Если сказать коротко, новые работы, которые я упомянула, в основном игнорируют тотальную политизацию авангарда, видя в сотрудничестве авангарда и революции не идейную преемственность, а скорее тактический союз, который за несколько лет привел к превращению авангарда в существенно иное художественное течение под тем же названием (Гурьянова). Те, кто изучает историю авангарда, подстраивая ее к вкусам и мнениям актуального художественного «поля», сосредоточились конкретно на этом втором советском периоде, а больше всего поддержки идея тоталитарности авангарда нашла у историков архитектуры, так как архитектура больше зависит от государства.

Сглаживание дихотомии — это то основание, на котором построено культурное поле, о проблемах которого я собираюсь далее попробовать говорить. Поэтому остановлюсь на том, почему лично я критически смотрю на идею Гройса о том, что сталинский проект был продолжением и «дочкой» авангарда, причем именно в той плоскости, в которой сам автор ставит вопрос, — в плоскости этической. Во всем остальном понимание социалистического реализма у Гройса почти не отличается от гринбергианского понятия «китча»: как писал Гринберг, «китч — это поддельный опыт и поддельные чувства», а Гройс удачно охарактеризовал соцреализм как «коллективный сюрреализм, расцветающий под ленинским лозунгом “надо мечтать”». Возможно, в замене восприятия реальности на восприятие и улавливание художниками воли Сталина было больше патологии, чем в капиталистическом китче, который описывает Гринберг. Принципиальная же разница между ними в том, что Гройс снимает дихотомию авангарда и китча, видя их как продолжение одной и той же тоталитарной тенденции к управлению человеком. И тут, с моей точки зрения, и зарыта собака.

Интенции авангарда (Хлебникова, Малевича, Бурлюка, Крученых, Матюшина) к разрушению ограниченного перцептивного аппарата людей и к расширению их возможности воспринимать мир были, конечно же, революционными. И у них было политическое измерение, подробно проанализированное Гурьяновой в книге The Aesthetics of Anarchy (кстати, не только она находит связи авангарда и анархизма, есть еще важные соображения на эту тему у других исследователей). Но Гройс систематически интерпретирует эту революционность непосредственно как волю к власти, предшествующую концепции власти в большевизме. Представив на первых же страницах книги ее вывод, что деятелями авангарда двигала «художественная воля к овладению материалом» (ох уж эта Kunstwollen, приходящая всегда на ум, когда надо что-то искусственно обобщить), Гройс в дальнейшем сделал акцент на стремлении футуристов создать «нового человека — переустроителя земли». Но революционность мировосприятия упомянутого мной круга заключалась в их акценте на идеях развития, изменения, динамики, слома искусственных рамок, которые ставит творчеству рационализм и которых не знает природа. Этот пантеистический органицизм, стремление художника участвовать в космической динамике, идущее от романтизма, шеллингианства, Якоба Бёме и современных русскому футуризму трансценденталистов, Гройс превращает в шопенгауэрианскую эгоцентрическую «волю», то есть в исторически смежный, но по вектору другой тип космического иррационализма. Обращение к интуиции, о котором говорят художники авангарда, становится у Гройса, таким образом, «манипуляцией подсознанием». У этой перестановки акцентов, или, скорее, подстановки, была прямо заявленная цель — представить так понимаемую теорию авангарда как основу сталинской интенции к построению нового общества и культурной революции, в результате которой люди использовались как материал для появления советского «нового человека». Искать корни построения советского «нового человека», строго говоря, нужно было в марксизме, ленинизме, дарвинизме, сектантстве, других политических и научных теориях того времени, которые все находились в широком консенсусе по поводу того, что в модернизирующемся мире человек должен был измениться физически и духовно. Почему-то автор стал искать его в искусстве — не потому ли, что попал под влияние старой историографии, для которой главным произведением эпохи Возрождения было идеальное государство, а главным художником — правитель-тиран?

Заметим далее, что «новый человек» авангарда и «новый человек» сталинской культурной политики, проводимой соцреализмом, противоположны друг другу. Первого его творцы хотят освободить от рамок материалистического взгляда на мир, поскольку авангард с самого начала рассматривает материалистическое трехмерное пространство как «маленькое отхожее место» по сравнению с большой трансцендентной вселенной, в которую авангард и современная наука дают вход. Второй «новый человек» — в идеале — послушное колесико и винтик системы, построенной на материалистическом мировоззрении. Первому с помощью зауми и абстракции открывают путь к расширенному интуитивному восприятию, второго искусственно ограничивают, задавая готовые модели и рамки, стараясь сузить его познавательные возможности до заучивания (с этим мы уже столкнулись в начале статьи). Иначе говоря, нужно вспомнить, что философски авангард и большевики были антиподами, о чем, кстати, в свое время писали и Ленин, и Троцкий, причем Ленин прямо ударил по тем монистическим концепциям природы, которые послужили философской основой авангарда, в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Позже, уже в 1920-е годы, как показали Маргарета Фёрингер в своей замечательной книге «Авангард и психотехника», исследования Маргареты Тильберг о Матюшине, а также материалы не менее замечательной выставки Третьяковской галереи «Авангард. Список № 1», возник целый ряд интересных проектов, ставивших своей целью, как в раннем авангарде, «освободить» сознание или «расширить» восприятие рабочего. Но не случайно лидером некоторых из этих проектов был Богданов — ленинский философский противник, и что от интуитивистских исследовательских проектов авангарда, Матюшина, Никритина и других советская власть предпочла избавиться.

Однако цель всего этого исторического экскурса Гройса, в сущности, была в определении места соц-арта в «длинной» истории искусства. В своей книге он называет состояние соц-арта «отсутствием воли к власти», что ставит анализируемое им течение и окружающее его художественное поле на своего рода моральный пьедестал, которого не достигают ни авангард (в котором эта воля власти якобы зародилась), ни соцреализм, ни послесталинский модернизм, ему наследовавший. Соц-арт опредмечивал современную ему политическую реальность, которая становилась видимой, но лишь с целью ее снятия и удаления от всякой борьбы на метауровень. «Ливингстоны в Африке», как московская концептуальная школа иногда называла себя, не разделяли политических страстей окружающего мира, а препарировали их. С дистанции времени видно, однако, что стратегия взлетания на метапозицию была формой возвращения художнику власти или хотя бы контроля над своей жизнью. Колониальная терминология (Ливингстоны) указывает направление, в котором нужно искать этот спрятанный властный импульс.

Ситуация позднесоветского времени давно кончилась, а соц-артистская инерция считать, хотя бы на уровне риторики, что искусству и культуре подобает политическая атараксия, осталась и перешла в популярную культуру. Изменилось одно: соц-арт и концептуализм относились к обеим частям бывшей дихотомии амбивалентно-критически, а сегодня настроение стало амбивалентно-положительным. В частности, любая критика (critique, а не criticism) советского искусства сегодня стала почти невозможной. Ее не принимают, причем всегда с нравоучением, «что жизнь сложнее, чем бинарные оппозиции», причем произносится это, опять же, с высокого морального пьедестала, который одновременно является и точкой контроля. Как говорилось выше, эта сложность — не сложность самой истории, а сложность балансирования между дезавуированным хорошим и эстетизированным плохим. А за всем этим, кажется, уже стоит страх самого искусства — страх того, что художественное произведение не просто вторгнется в воображение, а действительно, как тоталитарная сила, изменит чью-то жизнь. Есть явное предпочтение смотреть на искусство не как искусство, а через историческую призму ностальгии и Zeitgeist’a.

Пережив постмодернизм, эта позиция стала фундаментом культурной жизни, в которой примирение всех со всеми играет немалую роль. Эту платформу сегодня принимают во всем путинском «парке культуры» (который так хорошо описал Михаил Ямпольский в книге под этим названием) — то есть в широком диапазоне от культурного истеблишмента до либеральной оппозиции. Что «советское и антисоветское — это одно и то же», что в истории всем есть место, причем история понимается по-старому, по-гегельянски, как объединяющий всех Zeitgeist, стало самым консенсусным мнением. Наблюдатель поднимается выше политических страстей, но охотно «играет» политическими смыслами, превращая их, как Мидас, в искусство и в конечном счете — в золото, то есть капитал.

Парадоксальным образом соц-артистская идиома, начинавшаяся как будто с ревизионизма, по сути продолжает традицию автономии искусства от политики. В этом смысле у российского постмодернизма еще меньше, чем у западного, иммунитета к отмиранию его изначально протестных интенций и превращению в «культурную индустрию». И тут может пригодиться ревизионистская теория западных коллег, в частности круга October, которые, не забывая о многогранности эстетического опыта, ждут от искусства (говоря словами Бухло) «инструментализированной политической эффективности».

И если они уже в чем-то смягчили свою изначально остро политизированную позицию, то это не значит, что российским художникам и критикам следует просто скопировать этот шаг, не углубляясь в историю вопроса. Не начать ли мыслительный эксперимент с точки отсчета — с приложения к нынешней ситуации той мысли, которая лежала изначально в основе ревизионизма? Это мысль о том, что тех, кто предпочитает художественную автономию и считает, что серьезная политическая позиция ему «не идет», используют те политические силы, у которых своя программа всегда есть. Что-то в сегодняшней реальности этому соответствует? По крайней мере, нельзя не заметить, что пока соц-артное сознание держало свой политический анализ в режиме амбивалентности, Россия получила заметную «советизацию» официальной выставочной политики, институциональные выставки «о прошлом», играющие на ностальгических эмоциях, и научные подходы, в которых сам соцреалистический проект, советская политика, этика и эстетика выглядят респектабельным «локальным модернизмом». Многие сообщали мне, что «отошли от своего былого снобизма» и с удовольствием «потребляют» советское искусство эпохи застоя. А что, разве это не часть истории? Разумеется, только уж расскажите, какая именно часть. В ответ я, как правило, слышу только одно: «Вы слишком серьезны».

О вкусах не спорят, но по факту выходит так, что та же теория, которая способствовала сближению художественного поля в России с западным миром, сегодня, в новой реальности, стремительно относит Россию от него в сторону, в свою советскую локальность. Почему так? Выскажу предположение: у нас не было 1968 года, и наша политическая «ревизия» культуры была своеобразной. Некоторую неразобранность нашего материала, стремление видеть все вместе без анализа почувствовал и отметил не кто иной как Т. Дж. Кларк на выставке авангарда, посвященной столетию большевистской революции в Королевской академии в Лондоне. Выставка, организованная с участием российских музеев по давно опробованной ими модели, нас бы ничем не удивила, но Кларк написал о ней очень амбивалентную статью, тон которой — что-то вроде «когнитивного диссонанса», который производит соединение в одном пространстве разного — супрематизма, советского искусства, а еще документации, собранной обществом «Мемориал». Да, все это соседствовало во времени, но нежелание расставить в этом времени акценты вызвало одни вопросы со стороны критика, который привык вносить ясность с помощью политического анализа. Доминантой, задавшей тон его эссе, стало присутствие проекта «Мемориала», привлекающее внимание к жертвам политических преследований и коллективизации — то есть к людоедскому экономическому и политическому базису советского «локального модернизма». Оказалось, что эта часть (находившаяся на периферии выставки) с точки зрения политически мыслящего человека перевешивает все остальные месседжи и заставляет задавать новые вопросы, на которые ни экспозиция, ни каталог не предлагали ответа и не предполагается, что в художественном контексте подобные вопросы вообще могут быть поставлены. Причем в дискурсе Кларка жертвы террора возникли не из советских политических дихотомий, а из современной культуры эмпатии, которая редко применяется в этой связи в России. Здесь войны эмпатии, как в советское время, идут вокруг отношения к чернокожим в Америке и Христофора Колумба, а своим собственным материалом, требующим эмпатии, занимаются или частные лица, чтящие память погибших в семейном, дружеском или рабочем кругу, или энтузиасты и профессионалы, посвятившие себя этому вопросу, — «Мемориал», Дмитриев и симпатичные простые люди, откопавшие массовое захоронение переселенцев в деревне Палочка. На современном уровне и языке про анализ влияния террора на культуру и искусство написана только одна книга — «Кривое горе» Александра Эткинда.

Как вы понимаете, это НЕ про то, что выставки искусства нужно заменить выставками мемориала, а про более абстрактные этико-социальные проблемы культуры, так что не буду на этом останавливаться, а перехожу прямо к выводам. Мы многому уже поучились «на западе у чуждого семейства», но можно было бы еще раз, новыми глазами взглянуть и на накопленный там опыт критики искусства, который при советской власти был нам непонятен и недоступен из-за политической асимметрии двух половин разделенного железным занавесом мира. Достичь независимого ревизионистского мышления можно, если попробовать заново ответить на несколько кардинальных вопросов. Как в нашем историческом мышлении о советском послевоенном периоде, вокруг которого ведутся основные споры, сегодня соединяются искусство и власть? Где наша риторика «свободного искусства» скрывает поддержку доминирующей идеологии? Почему только категории, взятые из частной жизни культурного потребителя, такие как «детство», «отсутствие», «духовность», первыми приходят на ум, чтобы организовать пространство нашей мысли о позднесоветской эпохе? (Спасибо куратору Кириллу Светлякову, благодаря которому эти конструкции стали видимыми на выставке «Ненавсегда».) Где риторика победы пересекается с практикой империализма? Есть ли разница в modus operandi между теми, кто живет в рамках, и теми, кто выходит из них? Кто хочет, может продолжить список этих вопросов. Если их невозможно решать на практике, то можно ставить в теории и в реорганизации музейной репрезентации, у которых, таким образом, появится шанс в каком-то смысле взять на себя роль художественного авангарда.