Модернизм: не только манифесты

Зимой 2017 года Московский музей современного искусства на Петровке показывал собрание коллекционера Романа Бабичева в рамках первой части проекта «Модернизм без манифеста». Название выставки отражало позицию кураторской группы, в которую помимо самого Бабичева входили Надежда Плунгян, Александра Селиванова, Валентин Дьяконов и Мария Силина. Они решили взглянуть на русский авангард как на часть мировой культуры модернизма. В этой связи «Артгид» рассказывает о трех книгах, в которых модернизм рассматривается с точки зрения литературоведения, идеологии и подходов к истории искусства.

Эдуард Криммер. Две крестьянки. Фрагмент. 1929–1932. Холст, масло. Государственный исторический музей

Эдуард Криммер. Две крестьянки. Фрагмент. 1929–1932. Холст, масло. Государственный исторический музей

Розалинда Краусс

Подлинность авангарда и другие модернистские мифы

М.: Художественный журнал, 2003

Сборник эссе Розалинды Краусс, как правило, описывают с помощью определений «легендарный», «самый известный», «знаковый». Он действительно вобрал в себя ряд текстов, ключевых для понимания художественных процессов 1970–1980-х и обнажающих приключения критической мысли в Америке.

Точкой отсчета здесь можно назвать 1960-е, когда влиятельный художественный критик и наставник Краусс Климент Гринберг, говоря о переходе от модернизма к абстрактному экспрессионизму, заявил, что искусство — это нечто непрерывно меняющееся. Для Краусс такая позиция была ретроутопией, в которой опыт прошлого определял погоню за новизной в настоящем. Историцизму Гринберга она противопоставила постструктурализм, сместив фокус с визуальной составляющей произведения на его знаковую природу.

Среди основных сюжетов книги — оригинальность модернистских мифов, которые исследователь последовательно деконструирует, разбирая практики Марселя Дюшана и Альберто Джакометти, Сола Левитта и Элсуорта Келли; статус подлинника и копии в искусстве XX века; проблема имени и называния.

Каждый текст Краусс разворачивается как доказательство теоремы от противного. Перед нами возникает масштабная переработка теоретического материала, выросшего из трудов де Соссюра, Витгенштейна, Серля. Взгляд Краусс не цепляется ни за определенный период, ни за конкретное направление в истории искусства. Она отказывается от определения искусства как живого организма, предлагая вместо него использовать образ «постройки», структурного объекта. Для 1970-х это был принципиально новый способ понимания и производства смыслов.

Нельзя не сказать и о том, что движущей силой текстов Краусс является саморефлексия: ее письмо не может существовать без постоянного надзора, а значит, собственный язык критика превращается в объект подробнейшего анализа. Главное преимущество такого рассказа — в возможности взглянуть на ход мысли исследователя как на такую же сложно организованную структуру, распадающуюся и собирающуюся вновь на глазах у читателя.

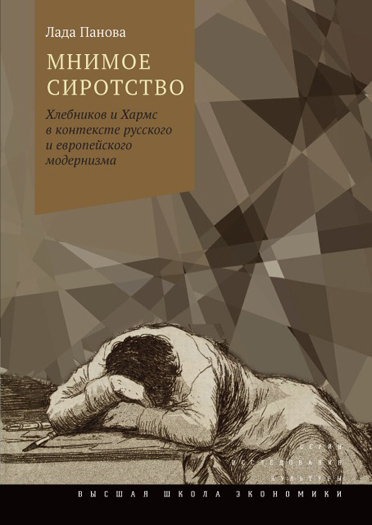

Лада Панова

Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма

М.: ИД ВШЭ, 2017

По-своему с мифами расправляется и литературовед Лада Панова, исследование которой работает как взрыв, не существующий вне спровоцированной им полемики. В первую очередь демифологизации в «Мнимом сиротстве» подвергается идея разрыва авангарда с предшествующей традицией: авангард, по ее мнению, должен восприниматься как часть модернизма — не только русского, но и европейского. При этом Панова проблематизирует не столько сам авангард, сколько авангардоведение, сделавшее из объекта своего исследования культ. На примере Хармса и Хлебникова она анализирует, как вслед за литературными репутациями поэтов-авангардистов сформировались «особые» методы анализа их творчества, основанные на постулате гениальности героев книги. Цель Пановой — «преодолеть культовую инерцию восприятия» этой поэзии.

В заданной ею парадигме само исследование, основанное на «солидарном» чтении (то есть идущем след в след за выросшим вокруг поэтов мифом), становится изолирующим механизмом, сделавшим любые попытки подобраться к их творчеству квазинаучными. Для ценителей авангарда этот тезис, конечно же, выглядит как красная тряпка. Впрочем, как и утверждение, что та бешеная воля к обновлению и трансформации языка, которая отличает поэзию Хлебникова и Хармса, есть лишь продолжении линии, заданной Михаилом Кузминым и Андреем Белым — настоящими новаторами.

Заумь, абсурдизацию и стремление к бессюжетности Панова рассматривает как один из рекламных трюков, работающих на привлечение массовой аудитории. Тем не менее формирование культа — сюжет для истории авангардных практик довольно заурядный — играет в ее книге второстепенную роль.

Подробно разбирая манифесты и некоторые знаковые произведения авангардистов («Мирсконца» Хлебникова, «Лапу» Хармса), она рассматривает не столько интеллектуальные тренды, сформировавшие героев книги, сколько феномен персонажности — крайне важное явление как для поэтического, так и для художественного авангарда. Увы, горькие лекарства и едкие истины, предложенные Пановой, чаще всего работают не на создание «несолидарного» дискурса вокруг авангардной поэзии, а на конструирование новой иерархии, в которой новаторство есть самая закоснелая традиция.

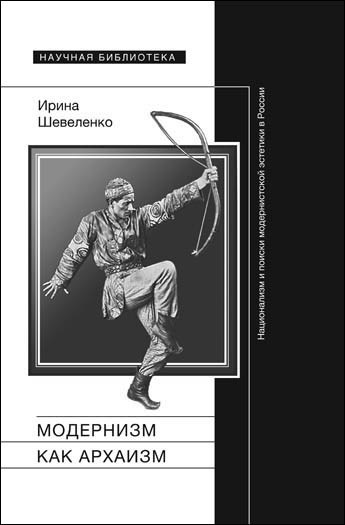

Ирина Шевеленко

Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России

М.: Новое литературное обозрение, 2017

Читая книгу Ирины Шевеленко, профессора Висконсинского университета в Мэдисоне, сложно удержаться от соблазна исторических аналогий. Она рассказывает о переизобретении культурных традиций в национальном ключе в начале XX века так, что адекватность ее исследования сегодняшнему дню даже чуть-чуть пугает. Взяв за начальную координату появление группы «Мир искусства» в 1898 году, Шевеленко показывает, как невинное увлечение русского модернизма «народничаньем» трансформировалось в объект политической манипуляции.

Во второй половине XIX века фольклористы и этнографы подготовили почву для будущего помешательства образованной публики на культурных традициях низших классов. В начале XX века «Русские сезоны» Сергея Дягилева, искания философов-космистов и прочее заигрывание с национальным в культуре уже приобрело отчетливые очертания эпидемии. Одни, как герой романа Михаила Кузмина «Крылья», видели в культурном повороте к национальному вариацию взлелеянного интеллектуалами начала века синтеза искусств. Другие, как Александр Бенуа, выступивший в разгар революционных событий 1905 года с программной статьей «Художественные ереси», требовали подчинения эгоистической личности интересам народа, выводя проблему в социальное измерение.

Для таких разных явлений культурной жизни, как российский павильон на Всемирной выставке 1900 года в Париже и появление журнала «Мир искусства», Шевеленко находит общий знаменатель. Им становится формирование культурных сообществ, способствующих расшатыванию социальной иерархии. С этой точки зрения она анализирует литературу и искусство, музыку и театр — словом, все, что послужило фундаментом идеи национального возрождения. Среди героев ее книги — Вячеслав Иванов и Николай Бердяев, Сергей Дягилев и Сергей Прокофьев. Для всех них русская старина так и осталась безобидной шалостью. Однако Шевеленко слишком хорошо показывает, как увлечения длиннополыми кафтанами становится основой будущих диктатур.