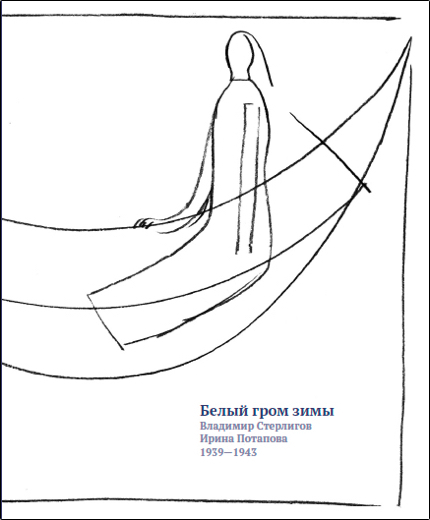

Белый гром зимы. Владимир Стерлигов. Ирина Потапова. 1939–1943. Письма, стихотворения, воспоминания, графика

В Государственном институте искусствознания выходит книга «Белый гром зимы» — сборник чудом сохранившихся и недавно найденных любовных писем художника и поэта-обэриута, ученика Казимира Малевича Владимира Стерлигова (1904–1973) к филологу Ирине Потаповой (1914–2002). Стерлигов встретил Ирину Алексеевну, удивительно красивого человека, потомственную аристократку, в предвоенном Ленинграде, куда он вернулся нелегально после нескольких лет, проведенных в Карлаге, — с отметкой «−6» в паспорте, то есть с запретом на проживание в шести центральных городах СССР. Их роман длился недолго, но «остался для нас в его страстных и поэтичных письмах к ней, Прекрасной даме». Книга подготовлена издательством «Барбарис» при содействии Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме и Музея органической культуры в Коломне. В нее также вошли ранее неопубликованные стихотворения Стерлигова 1939–1943 года, воспоминания Ирины Потаповой о блокаде Ленинграда, статьи Андрея Шишкина, Екатерины Иноземцевой, Людмилы Вострецовой, Ирины Стерлиговой, Ирины Тархановой и воспоминания современников — Александра Траугота, Ильи Кокошкина и Алексея Гостинцева. Предлагаем вашему вниманию статью Екатерины Иноземцевой, куратора Музея современного искусства «Гараж», которую мы публикуем с любезного разрешения издательства «Барбарис» и автора.

Владимир Стерлигов. Развитие природной формы. 1969. Фрагмент. Бумага, коллаж. Иллюстрация из книги «Белый гром зимы. Владимир Стерлигов. Ирина Потапова. 1939–1943. Письма, стихотворения, воспоминания, графика»

Владимир Стерлигов. Развитие природной формы. 1969. Фрагмент. Бумага, коллаж. Иллюстрация из книги «Белый гром зимы. Владимир Стерлигов. Ирина Потапова. 1939–1943. Письма, стихотворения, воспоминания, графика»

Послесловие к письмам

дети, люди, друзья?

мы с тобою на небе, —

это ты, это я...

Александр Введенский, «Факт, теория и бог»

Ты дала мне два дела: 1) не звонить к тебе, 2) не видеть тебя. И теперь я занятой человек. Есть еще третье дело: не думать о тебе. Но его ты мне не поручала. <…> Обязанности: любить, не встречаться, не писать писем. И помнить, как сделан Дон-Кихот...

Виктор Шкловский, «Zoo, или Письма не о любви»

«Родну́шка — пусть я тысячу раз покажусь Вам сумасшедшим, но я поражен и восхищен Дон Кихотом. Всегда читал его с ненасытным наслаждением, а сейчас, как с голода — возникают в памяти его страницы, и хочется, ох как хочется, читать, читать!» Эти строки в первый год войны пишет художник и поэт Владимир Стерлигов своей возлюбленной Ирине Потаповой: он на Карельском фронте, она в блокадном уже Ленинграде — привыкает к звуку бомбежек, учится, как не околеть от голода, не утратить человеческого облика.

Впрочем, никакой другой боли, кроме любовной, «куртуазной» нет в переписке между Стерлиговым и Потаповой. Стерлиговское пальто, единственная ценная вещь, подаренная ему кем-то из друзей после выхода из лагеря, превращается в рыцарскую мантию. Убогие пейзажи Малой Вишеры, где он прописался перед самой войной после так называемого «минус 6» (запрет жить в шести крупных городах страны), кажутся материалом, пригодным, чтобы им красить, из него лепить («Прекрасна Вишерская грязь! Вступил в нее, а она роскошная, красивая, только живопись. Удивительные лужи, ими писать картины… А дождь звенит по ним, как в звонкое железо. Все это надо было бы сделать!»). Одним словом, рыцарь и поэт Стерлигов готов петь о чистой «минне», о бескорыстной любви миннезингера к прекрасной даме, чаяние которой составляет единственную реальность и настоящий смысл, все остальное оседает в складках мутной и жестокой действительности. Он невероятно вариативен в жанрах собственных писем (переписка началась в 1939 году и прервалась весною 1943 года, о чем мы скажем чуть позднее), и, как настоящий средневековый трубадур, прибегает к жанру то канцоны и сирвенты, то исполняет эскондидж (песнь-оправдание), то дескорт (descort — разногласие, раздор) или энуэг (перечисление всего, что доставляет скуку) и плазер (все, что приносит радость). Стерлигов ткет из «поэтизированного слова» защитное покрывало, которое скрывает обоих, бережет от агрессивного мира: он, кажется, всем своим существом стремится к укрытию, к безопасному слою реальности, глубоко переживая опыт русской абсурдной поэзии (в этот момент Стерлигов, кажется, больше поэт, чем художник — с какой радостью он пишет в одном из писем о реакции Хармса на его стихи: «Хо! Хо! Хо! А Хармс сражен. Веселился от души. Он сказал, что мои стихи сильнее Заболоцкого и что я, Ваш покорный слуга, бродяга непутевый, большой поэт. Во! Во! Во!»). Он упражняется в ритмических экспериментах, как будто постоянно поддерживая «разговор», сохраняя энергию диалога («А что делает мышонок? Сегодня он в Норд не пошел. Нет. Не каждый же день? Правда? Ду-ду молчит и этим говорит. Да? Они такие, эти мыши? Они думают: чего говорить, когда и так видно. Да, мыша? А духа когда-нибудь читала Библию?»).

Сама интонация должна отзвонить где-то в другой точке пространства и времени, эти вопросы не созданы для чтения и ответов, они не требуют человеческого отклика, они призваны взбудоражить текст, придать ему энергию, чтобы он был пущен как снаряд единственному адресату. «Влюбленный агент» то причитает, то утешает, то поет колыбельную, то частушку, рвет предложения на звукоподобные фрагменты, соединяет их новым способом, страшно увлекаясь, изобретает новые рефрены, наслаждаясь «сюжетом» — собственным чувством, глубоким и полным, которым не смеет обременить адресата. Он не позволяет себе в театрально-нарциссическом порыве упиваться разлукой, тоской, невозможностью прогулок и встреч. Его письма избавлены от эпистолярного маньеризма, романтической драмы, дневниковых откровений, рассчитанных на будущие поколения. Это становится еще очевиднее, если перечитать письма и дневниковую прозу многих коллег, друзей, знакомых Стерлигова (вспомнить только переписку Пунина и Ахматовой того же времени!), по которым успела пройтись обезумевшая репрессивная машина и кто был вынужден жить ожиданием беды, невытравливаемым страхом. Но дело, кажется, не только в этом, но и в том, что Стерлигов обладал совершенно иным поэтическим (и шире — культурным) сознанием: он категорически не склонен к ламентации, к декадентской тоске по большой культуре; он — как и Хлебников, многие обэриуты — уже пережил конец мира в большом, метафизическом смысле, он уже явлен ему перевернутым, расслоенным, разлетевшимся на частицы. Важнейший опыт преодоления конца времени оказывается фатальным для Введенского, Хармса, Хлебникова, Малевича, Филонова и Стерлигова в том числе, ведь как было бы возможно творение, создание нового прибавочного элемента, легендарной чашно-купольной системы, если бы не произошло разрушение прежнего, если бы не было выпито «черное молоко рассвета»[1]?

Здесь будет уместно уточнить одно обстоятельство, касающееся истории переписки. При всей автономности прозаических текстов Стерлигова, которые часто выглядят самостоятельными произведениями, в их кровеносной системе растворена «Мыша, дух, фонарик, светлячок — Иринушка Алексевнушка».

С другой стороны, заметно ее отсутствие, потому что переписка не содержит ни одного ответа, кроме поздних писем 1943 года. Ирина Алексеевна сама передала письма, коробку с которыми Ирина Стерлигова по чистой случайности обнаружила в Риме.

Ирина Алексеевна Потапова, будучи человеком довольно скрытным из-за семейной истории (ее отец Алексей Степанович Потапов — репрессированный генерал-майор царской армии), всю жизнь оставалась крайне и последовательно аккуратна во всем, что касается обстоятельств ее частной жизни. О Стерлигове всегда говорила с большим теплом и уважением, однако речи о серьезном любовном переживании никогда не шло. И вот практически перед самой смертью Потапова передала письма своему крестнику, Андрею Шишкину, в Рим. Вряд ли она руководствовалась соображениями архивной ценности, восполнения лакун в биографии большого художника, иначе не отправляла бы письма так далеко.

Храня их всю жизнь, Потапова могла бы показать их людям, чутким к искусству Стерлигова, специалистам, занимающимся историей культуры первой половины ХХ века. Однако она этого не сделала. В коробке были только несколько писем 1943 года. В этот год Стерлигов писал ей из алма-атинской эвакуации, где у него началась совершенно другая жизнь, прежде всего жизнь художника — он вновь обратился к рисованию при непосредственном влиянии будущей жены Татьяны Глебовой.

Потапова отправила в Рим фрагмент чистой поэзии, сверхконцентрированного текста, напитанный любовью и абсолютной нежностью, объект которой то ли она сама, то ли Прекрасная дама. Той подлинной поэзии, что добивает до предельных глубин мира, до самого дна, вызывает к жизни дух, открывая его тому, кто пережил опыт смерти и распада. Потапова актом передачи писем совершила действие куда более значительное: она очистила эти тексты от сиюминутного, повседневно-бытового, девичьих переживаний и дамских истерик (они, судя по отдельным фрагментам, все-таки имели место), освободив их из времени, вернув поэзии высокий статус. И, позволим себе это замечание, укрепив собственную историю таинственной музы, томление по которой рождает поэзию.

Удивительно завершение этой переписки, тональность которой меняется резко — до болезненного ощущения, до холодка по спине. В 1943 году она более всего напоминает общение двух приятелей, которые с нежностью справляются друг о друге, спрашивают о делах общих друзей (постоянно в переписке фигурируют художник и ближайший ученик Малевича Николай Суетин и Анна Лепорская, «Мисс»), но никак не вчерашних влюбленных. Болезненность происходит не из банального оплакивания ушедшей любви, а от того же чувства, что испытываешь, например, когда после книги раннего Гофмана или героев «пламенеющего романтизма» читаешь рассказы позднего Гофмана, предвосхитившего уютный и устроенный мир эпохи бидермайера. В буржуазном уюте невозможен прорыв, прыжок Эмпедокла[2], постепенно закрываются все выходы в идеальное, тебе шепчут, что тут надежнее и правильнее. Сердца истончены вечным надрывом, существованием на пике, и все следует обратить в русло созидательной работы. Это и произошло в последних письмах: уход поэта и появление художника.