Дэвид Джослит. После искусства

Книга «После искусства» американского историка искусства Дэвида Джослита, одного из авторов фундаментального труда «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм», основана на трех лекциях, прочитанных им в Йельском университете* (в июле 2025 признан нежелательной организацией в РФ) весной 2010 года. Она посвящена исследованию существования образов в современном мире, где «образы обладают большой властью благодаря своей способности к репликации, ремедиации и диссеминации». С любезного разрешения издателя, фонда V—A-C, мы публикуем одну из глав книги.

Северный вход в музей Гуггенхайм Абу Даби. Цифровая визуализация. Фото: courtesy TDIC и Gehry Partners, LLP

Северный вход в музей Гуггенхайм Абу Даби. Цифровая визуализация. Фото: courtesy TDIC и Gehry Partners, LLP

«Власть»

Как и университеты, художественные институции производят знание широкого спектра, от чистых исследований до коммерческих приложений. Университеты обучают и нанимают экспертов и предпринимателей, формирующих мнение в области экономики, управления, общественных и естественных наук. Так, академические экономисты могут оказывать существенное влияние на законодателей: например Джеффри Сакс, который, будучи профессором Гарварда в 1990-е годы, выступал за крайне спорные меры «шоковой терапии», приведшие к стремительной либерализации рынков в бывших коммунистических странах с плановой экономикой вроде Польши и России[1]. Перетекание кадров между политикой и наукой — вещь довольно распространенная, о чем свидетельствуют примеры вроде Роберта Райха, сменявшего позиции в администрациях Форда, Картера и Клинтона на должности в Гарварде, Брандейском университете и Калифорнийском университете в Беркли. В области предпринимательства, медицины и высоких технологий исследования могут приносить значительную прибыль таким заведениям, как Стэнфорд, Пенсильванский и Техасский университеты или Массачусетский технологический институт, где лаборатории служат инкубаторами для прибыльных стартапов (роль Стэнфорда в развитии Силиконовой долины до сих пор является предметом зависти и подражания со стороны других вузов). В Соединенных Штатах, если не по всему миру, гуманитарии гораздо реже становятся влиятельными публичными интеллектуалами, но музейный мир, будучи важным связующим звеном между широкой аудиторией и искусствоведческими исследованиями, может функционировать как «университет» от искусства и реально это делает[2]. В музеях, как и в престижных образовательных институциях, колоссальное богатство сочетается с обширными запасами знания[3]. Это относительно старомодная модель накопления информации, обновленный формат которой представлен Google. (В этом отношении, пожалуй, логично, что Facebook, наиболее успешная из существующих соцсетей, зародился в Гарварде, богатейшем университете мира.)

Таким образом, в музеях искусство соединяет громадные объемы капитала с индивидуальной креативностью и культурной идентичностью. Этот формат реализует два фундаментально важных идеологических проекта[4]. Во-первых, музеи «отмывают» активы элит, преобразуя личные собрания искусства в общественные блага для «народа». Иными словами, музей как бы демократизирует неравномерное распределение богатства, являющееся следствием деятельности позднекапиталистических финансовых индустрий с повышенным уровнем риска[5]. Сами музеи по-разному спекулируют на искусстве — основываясь не только на его реальной стоимости, но также на многочисленных деривативах, таких как инвестиции в недвижимость, умножение музеев-сателлитов и галерей, передвижные выставки, интернет-торговля, дорогие примузейные рестораны, права и репродукции, а также издательская деятельность. Но больше всего прибыли художественные институции получают благодаря способности искусства привлекать финансирование со стороны состоятельных индивидов и корпораций, а также государственную поддержку.

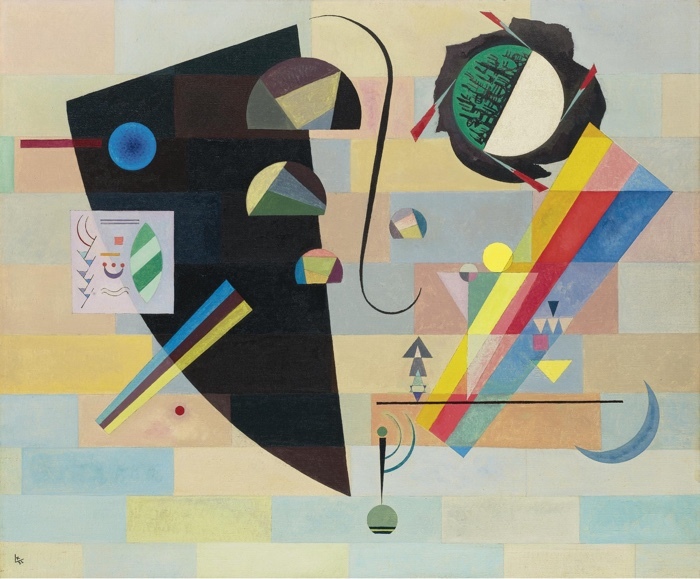

Второй идеологический проект музея — эстетический и философский. Будучи энциклопедией произведений искусства, он нацелен на исследование и утверждение статуса образов как светской формы знания[6]. В эпоху зарождения и расцвета музея в качестве института — которая совпадет с эпохой модерна — принципы потребления и оценки произведений искусства решительно изменились. Их стали почитать в первую очередь уже не за способность делать отсутствующее присутствующим[7] посредством, например, олицетворения предков и богов или провоцирования мистических видений. Искусство начали ценить за его способность передавать светское содержание: проявлять знание как эстетическую форму. Эпоха современного искусства, истоки которой либо лежат в «большой длительности», простирающейся от Возрождения до середины ХХ века, либо, согласно более традиционной периодизации, восходят к Французской революции, представляет собой то, что Ханс Бельтинг называет «эпохой искусства»[8]. Этому периоду, по Бельтингу, предшествовал мир образов, которые он определяет как персоны, наделенные собственной властью и агентностью. С наступлением «эпохи искусства» эти одушевленные образы уступают свою агентность создавшим их художникам, подготавливая почву для процветания культа художника-гения. Таким образом, современная связь искусства со светским знанием берет начало в эпохе Возрождения, когда ремесленные практики переплелись с гуманистической ученостью. В XIX веке эта связь укрепилась благодаря открытию, часто ассоциирующемуся с романтизмом, что буржуазный субъект может заявлять о своих частных потребностях, желаниях и политических убеждениях при помощи искусства, и в итоге вылилась в различные — зачастую крайне политизированные — варианты критики восприятия, которую так эффектно проводили различные исторические авангардные движения начала XX века. Здесь следует подчеркнуть, что связь между образами и подобными светскими, саморефлексивными формами знания не обязательно должна быть миметической. Так, беспредметная живопись, практиковавшаяся столь разными художниками, как Кандинский, Мондриан и Малевич, была богата содержанием — разнообразными философскими и утопическими смыслами.

Этой книгой я надеюсь связать мощный популяционный взрыв образов, случившийся в XX веке, с концом «эпохи искусства»[9]. В ситуации повсеместной насыщенности образами роль модернистского искусства в качестве передового исследования (и продвижения) того, как образы конституируют светское знание — и в частности самопознание или антропологическое знание о других — утратила актуальность, поскольку всякий, кто живет в условиях современной визуальной культуры, считает сложную коммуникабельность образов самоочевидной. В результате «искусство», определяемое как личный творческий поиск, ведущий к значимым и прибыльным открытиям, связанным с новым содержанием образов, сменилось форматированием и переформатированием уже существующего контента — эпистемологией поиска. Важное следствие этой перемены заключается в том, что искусство теперь существует в качестве складки, нарушения или события внутри популяции образов — того, что я определил как формат. Такие происшествия могут быть столь же концентрированными, как «повторение», характеризующее «Коллаж из открыток» Шерри Левин, или столь же экспансивными, как стремление Гуггенхайма стать движущей силой развития в городах по всему миру, от Бильбао до Абу-Даби. На самом деле, как я уже говорил, мы не должны воспринимать эти связи как взаимоисключающие. Искусство может одновременно устанавливать широкий спектр соединений: после искусства приходит логика сетей, в которой ссылки способны пересекать пространство, время, жанр и масштабы самым различным и неожиданным образом.

Если, с одной стороны, структура мира искусства напоминает высшее образование, то, с другой, она, будучи высококапитализированной, хорошо организованной формой визуального развлечения, похожа на киноиндустрию. Подобно другим индустриям развлечений, мир искусства оснащен сложной сетью распространения (музеи, кунстхалле, ярмарки искусства, биеннале и галереи; ежедневные газеты, веб-сайты и бесчисленные специальные журналы) и способен привлекать большие аудитории на постоянные экспозиции и выставки-блокбастеры. Он так же обладает значительным экономическим влиянием, предъявляет националистические требования и имеет тенденцию концентрировать производство в мировых мегаполисах. Если организация музея как квазиуниверситета иллюстрирует проект модернистского искусства по производству визуального знания, то его сходство с развлечением соответствует второму идеологическому проекту: расчету модернизма стать источником альтернативных образных миров. Эта утопическая мечта вдохновляла широкий круг художественных стратегий XIX и XX века, от эскапистских фантазий на одном полюсе до радикальных политических утопий на другом. Однако этот утопический потенциал модернистского искусства, как и его эпистемологическое исследование статуса образа, был сведен на нет. В мире, насыщенном высокотехнологичными индустриями развлечений, включая компьютерные игры, веб-сайты вроде YouTube и Vimeo, телефоны и планшеты, функционирующие как мобильные мультимедийные платформы, кино и телевидение, не говоря уже о новых возможностях для путешествий и туризма, благодаря которым желание экзотических впечатлений проецируется на чужие культуры, искусство стало лишь одним из множества производителей альтернативных реальностей.

Это не значит, что искусству пришел конец — такова была бы логика префикса «пост», а не более емкого «после». После может означать стратегии репродуцирования и реконтекстуализации, выраженные названиями работ Шерри Левин вроде «По мотивам Уокера Эванса» (After Walker Evans), в которой она переснимает (и реанимирует) фотографии последнего. Отсылая к идее «послеобраза» и жизни образов в свободном обращении, следующим за моментом производства, после утверждает преемственность и отзвук, а не разрыв. После «эпохи искусства» появляется новый тип власти, которую искусство сосредоточивает благодаря своим разнородным форматам. Оно связывает социальные элиты, изощренную философию, целый спектр практических навыков репрезентации, массовую аудиторию, дискурс приписывания образам смысла, финансовые спекуляции и утверждение национальной и этнической идентичности. Ни одна из упомянутых индустрий — высшее образование и развлечения — не использует в точности такой формат. К примеру, мир искусства объединяет ценный культурный капитал, связанный с утонченным философским дискурсом, массовый охват и грубую финансовую власть. Ни университеты (чьи связи с финансовой сферой более дискретны и чей доступ к публике более ограничен), ни киноиндустрия (влияние которой на высокую культуру, мягко говоря, незначительно) не могут достичь этого сочетания. Иначе говоря, специфический формат, который использует искусство, предоставляет ему уникальную власть. И суть не в том, чтобы отвергать эту власть через жесты политического отрицания или отмахиваться от нее из страха «продаться». Суть в том, чтобы использовать эту власть[10].

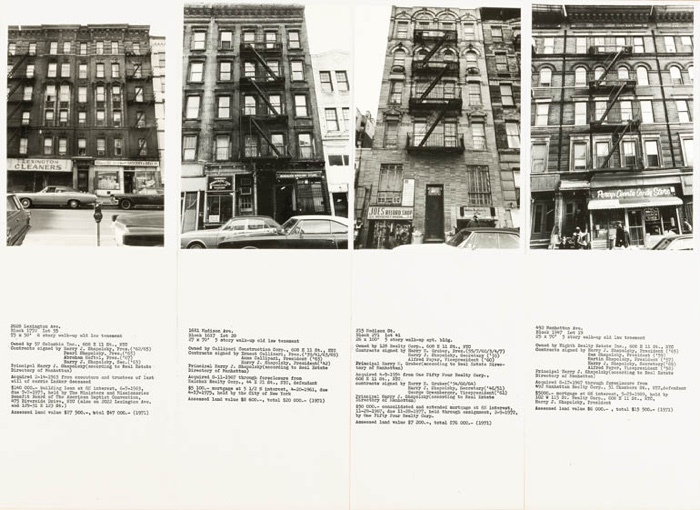

Большинство работ, которые с конца 1960-х стали называть институциональной критикой, пародируют власть искусства, при этом не давая ей адекватного определения и даже близко не подбираясь к ее уничтожению. Утверждение, что произведение искусства зависит от условий обрамления, существующих в музее (или других институтах мира искусства), очевидно, нельзя назвать ошибочным, однако оно склонно принимать идеологическую самопрезентацию музея как данность, а не использовать его сложный формат более творчески. На мой взгляд, наиболее эффективные новаторские произведения институциональной критики, такие как «Шапольски и др. Холдинги недвижимости Манхэттена. Общественная система в реальном времени на 1 мая 1971 года» (1971) Ханса Хааке (в которой прослежена запутанная система прав собственности на десятки доходных домов в Нью-Йорке, использующая фиктивные корпорации и компании и ведущая к семейству Шапольски), успешно показали, что власть искусства неизбежно является негативной или подавляющей в силу своих связей с эксплуататорскими формами владения собственностью. В наши дни, как утверждает Александр Альберро в предисловии к собранной им антологии текстов художников об институциональной критике, прогрессивные авторы пытаются вообще обойти мир искусства: «…группы вроде ®™ark, RepoHistory, Yes Men, subRosa, Raqs Media Collective и Electronic Disturbance Theater развивают тактические медиастратегии эффективного вмешательства в целый ряд полей, крайне далеких от института искусства»[11]. Иными словами, если верить Альберро и его соредактору Блейку Стимсону, история институциональной критики развивается от первоначальной сокрушительной критики порочной власти мира искусства к имплицитному игнорированию того же набора художественных институций как нерелевантных. В результате явственно возникает критическое противоречие: либо власть искусства этически порочна, либо ее не существует. Как следствие, сформировалась тенденция рассматривать власть искусства как виртуальную — в качестве эпифеноменального отражения других типов «реальной» власти, таких как капитал. Я же, напротив, пытался продемонстрировать, что организация мира искусства — его формат — абсолютно реальна, когда речь идет об эффектах капитала. И дело здесь не только в приобретении произведений искусства, но и в способности искусства менять самовосприятие целых наций, преобразовывать районы и города и формировать дипломатические идентичности. В действительности искусство никогда раньше не обладало такой властью, как сегодня.

Позвольте мне привести пример того, что я имею в виду под утвердительным (и агрессивным) использованием власти искусства — в противоположность негативному или стыдливому. Вспомним еще раз Ай Вэйвэя, спекулировавшего на интернациональной репутации, которую он заработал, получив известность в качестве одного из создателей новых выставочных моделей и рабочих условий для художников в Китае и добившись успеха в западном мире музеев, галерей и биеннале. Международное признание послужило ему временным прикрытием для выражения диссидентских мнений, и он использовал эту возможность — в частности продолжил публиковать статистику о гибели школьников в некачественно построенных школах, которые рухнули в результате Сычуаньского землетрясения 2008 года, в блоге, который он вел с 2006 по 2009 год. Это также привело к тому, что весной 2011 года китайские власти заключили его под стражу на восемьдесят один день. Кроме того, Ай Вэйвэй придал форму понятию мигрирующей популяции — людей и вещей: например, в рамках своей работы для «Документы 12» 2007 года он привез в немецкий Кассель 1001 китайца (большинство из которых никогда не покидали родину) вместе с таким же количеством стульев эпохи династий Мин и Цин. Расставленные как обычный товар, они казались безмолвными заместителями китайских туристов, которые, скорее всего, и вовсе не были замечены посетителями выставки. В «Сказке» Ай Вэйвэй не критиковал власть образов — он использовал власть искусства, чтобы транспортировать людей и вещи как в пространстве, так и воображении. Таков наш политический горизонт после искусства.

Не каждый художник имеет возможность и способность спекулировать на власти искусства в точности так же, как Ай Вэйвэй, но все могут — и, по-моему, должны — делать это тем или иным образом. Я подчеркиваю важность популяций образов, поскольку верю, что власть образов — способность визуальными средствами форматировать сложные и многовалентные ссылки — происходит из сетей, а не из отдельных объектов. Это означает, что произведениям искусства надлежит находить методы встраивания сетей в свою форму, например через переобрамление, запечатление, переработку и документирование уже существующего контента — всех тех эстетических процедур, что открыто полагают сеть своим «фоном». Ханна Арендт провела ключевое различие между властью и насилием, релевантное для власти образов. В своем знаковом очерке «О насилии» она пишет: «Власть соответствует человеческой способности не просто действовать, но действовать согласованно. Власть никогда не бывает принадлежностью индивида; она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока эта группа держится вместе». От насилия власть «отличается инструментальным характером. Феноменологически оно близко к мощи, поскольку орудия насилия, подобно всем другим орудиям, создаются и используются с целью умножения естественной мощи, пока на последней стадии своего развития не становятся способны ее, то есть мощь, заместить»[12]. Если мы применим то, что Арендт говорит о человеческих коллективах, к популяциям образов, то обнаружим теоретическое основание для моего утверждения, что соединяемость производит власть. Не нужно выходить из мира искусства и не стоит принижать его возможности. Вместо этого мы должны признать его потенциальную власть и использовать ее новыми творческими и прогрессивными способами. Наша реальная работа начинается после искусства — в сетях, которые оно форматирует.

Примечания

- ^ Убедительный критический анализ «шоковой терапии» в России, в которой важнейшую роль сыграли политика Мирового валютного фонда и гарвардские советники, см.: Стиглиц Д. Глобализация. Тревожные тенденции. М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003 (особенно главы 5 и 7). Стиглиц утверждает, что польскую ситуацию не следует путать с «шоковой терапией», поскольку там правительство использовало смешанный подход, который предполагал постепенное проведение реформ.

- ^ Университетская функция искусства развивается двумя взаимодополняющими способами. В первую очередь через претензии музеев на «универсальность» — формирование коллекций, в которых представлены произведения со всего мира. Очевидно, что такие амбиции имеет лишь малая часть музеев, в то время как абсолютно все следуют второй стратегии — созданию социально ориентированных и образовательных программ для детей и взрослых. Чтобы как-то оправдать огромные скопления образного богатства, музеи превращаются в образовательные центры.

- ^ Я откровенно признаю, что сам — как профессор Йельского университета с бессрочным контрактом — являюсь частью системы накопления знаний и капитала.

- ^ Часто бывает так, что современные художники, чьи работы прямо противоречат идеологическим установкам музея как такового, могут выставляться без всякого ущерба для общей точки зрения институции.

- ^ Следует заметить, что модель, используемая мною здесь, во многом основана на американских музеях, которые, как правило, имеют частное финансирование (хотя официально они ориентированы «общественно» — в той мере, в какой им присваивается безналоговый статус). Однако заключения, к которым я прихожу, справедливы для музеев по всему миру. В регионах вроде Европы, где музеи обыкновенно финансируются государством, их идеологический посыл тесно связан с националистическими повестками, которые, как в случае попыток репатриации в Италии и Греции, декларируются совершенно открыто. В развивающемся мире умножение новых музеев, зачастую специализирующихся на модернистском и современном искусстве, служит тем же целям, что и американские музеи: в большинстве своем это проекты обеспеченных частных лиц, которые хотят утвердиться в статусе членов космополитической элиты, либо напрямую связаны с девелопментом. Отличный источник конкретных исследований и общих наблюдений по поводу глобализации данной музейной модели см.: Belting H., Buddensieg A. (eds.) The Global Art World: Audiences, Markets, and Museums. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2009. Особенно интересно обсуждение частных музеев, финансируемых богатыми коллекционерами в Стамбуле, у Саваша Арслана (см.: Arslan S. Corporate Museums in Istanbul // Belting H., Buddensieg A. (eds.) Op. cit.) и описание музеев как «объектов благоустройства» в Азии у Оскара Хо Хинкэя, который делает поразительное наблюдение: «В Шанхае сегодня строится больше музеев, чем кофеен Starbucks» (Ho-Hing-kay O. Government, Business, and People: Museum Development in Asia // Belting H., Buddensieg A. (eds.) Op. cit. P. 266). Во введении Бельтинг утверждает, что государства Персидского залива — отличный показательный пример того, как мир искусства может функционировать в качестве инструмента экономического и культурного развития (см.: Belting H. Contemporary Art as Global Art: A Critical Estimate // Belting H., Buddensieg A. (eds.) Op. cit. P. 38–40)

- ^ Историю музея см.: McClellan A. The Art Museum from Boulée to Bilbao. Berkeley: University of California Press, 2008. Мишель Фуко емко формулирует теорию того, как музеи утверждают произведения искусства в качестве знания, в одной известной фразе: «Флобер для библиотеки то же самое, что Мане для музея». Иными словами, начиная с середины XIX века художники должны были встраивать свои работы в дискурс музея, или, выражаясь точнее, они считали необходимым анализировать и переупорядочивать музейные коллекции в каждом отдельном произведении искусства. Фуко представляет Мане удивительно похожим на художников последних двадцати лет, которых я здесь обсуждаю (и нет сомнения, что это сходство реально). См.: Foucault M. Fantasia of the Library // Language, Counter-Memory, Practice. Ithaca: Cornell University Press, 1977. P. 92.

- ^ Вот как Дэвид Саммерс определяет образы: «Я берусь утверждать, что (говоря условно и обобщенно) образы создаются, чтобы сделать присутствующим в социальных пространствах то, что по какой-то причине, отсутствует. Образы не просто изображают, они неизбежно делают нечто присутствующим, располагая, продлевая и сохраняя. Более того, хотя образы помещают или замещают отсутствующее, их использование всегда определено наличными целями» (Summers D. Real Spaces. P. 252). Саммерс говорит о мировом искусстве, существующем на протяжении всей истории; я же утверждаю, что в современный период образы приобретают познавательную ценность, которая отличается от динамики присутствия/отсутствия, при этом не отменяя ее полностью.

- ^ См.: Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2002.

- ^ Отсылая к «Образу и культу» Бельтинга, книга Артура Данто «После конца искусства» постулирует завершение «эпохи искусства», которое ощущалось уже в 1960-е и стало очевидным в 1970-е и 1980-е. По Данто, эпоху искусства определяет производство исторических и зачастую теологических нарративов об искусстве (например, некогда гегемонистский анализ модернизма Клемента Гринберга), упадок которых дает художникам свободу создавать в рамках своей эстетической практики, в сущности, все что угодно. (См.: Danto A. After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History. Princeton: Princeton University Press, 1997.) Я делаю упор не на то, что представляется мне типично постмодернистским диагнозом краха «великих рассказов», а на то, как изменения в более общей экономике образов — в частности популяционный взрыв образов, о котором я говорил, — меняет потенциал и поведение искусства. Использование слова после в заглавии этой книги, в отличие от приставки пост, которую Данто использует в своем излюбленном понятии постисторический, должно указывать и на последствия, вызываемые образами по мере их распространения (как в понятии послеобраза), и на паттерны циркуляции, возникающие после того, как образы попадают в сети. Я уверен, что нужно писать историю циркуляции образов, и настоящая книга — скромный вклад в это дело.

- ^ В этом отношении мой проект дополняет попытку Бориса Гройса теоретически осмыслить тот тип власти, который искусство реализует в качестве политической пропаганды вне рыночных экономик (включая сюда тоталитарные государства). Гройс подчеркивает различие между ролью искусства на рынках и его политической властью в качестве идеологического выражения и убеждения. Я же пытаюсь осмыслить сложную власть искусства внутри рыночных сетей. См.: Groys B. Art Power. Cambridge: MIT Press, 2008.

- ^ Alberro A. Institutions, Critique, and Institutional Critique // Alberro A., Stimson B. (eds.) Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings. Cambridge: MIT Press, 2009. P. 15.

- ^ Арендт Х. О насилии. М.: Новое издательство, 2014. С. 53, 54.