Людмила Черная. Косой дождь. М.: Новое литературное обозрение, 2015

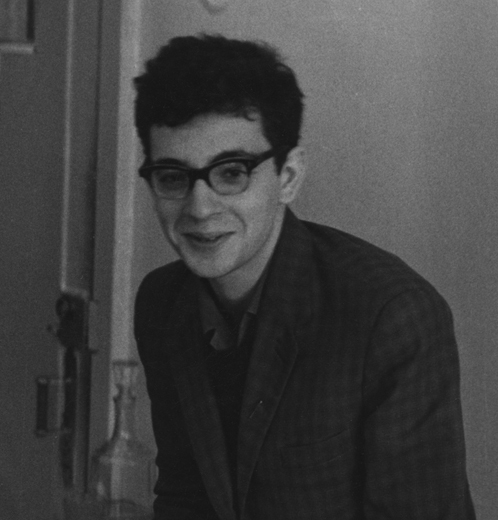

Людмила Борисовна Черная (1917) — «ровесница Октября», переводчик с немецкого, выпускница литературного факультета Института философии, истории и литературы (ИФЛИ), жена историка-международника, доктора наук, профессора Даниила Ефимовича Меламида и мать художника Александра (Алика) Меламида, одной из главных фигур советского неофициального искусства 1970-х. В 2015 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел 600-страничный том ее мемуаров, где она вспоминает о жизни в СССР, службе в годы войны в редакции дезинформации и контрпропаганды ТАСС, о сотрудничестве в газетах и работе над переводом книг Генриха Белля и дружбе с ним. С любезного разрешения издательства НЛО мы публикуем фрагмент главы «Сын моими глазами», посвященной Александру Меламиду.

Обложка книги Людмилы Черной «Косой дождь». 2015. Фрагмент

Обложка книги Людмилы Черной «Косой дождь». 2015. Фрагмент

Алик — подросток. Потом — студент

По-моему, все началось с альбомов «Скира»[1], вернее, с репродукций из этих альбомов — картин французских импрессионистов и других выдающихся художников начала XX века. От импрессионистов советских граждан отлучили еще до Второй мировой войны, закрыв Музей новой западной живописи, где висели картины из великих собраний Щукина и Морозова — русских купцов. А уж после войны, в эпоху борьбы с «иностранщиной», художники из этих собраний были и вовсе ославлены как мазилы и шарлатаны.

Альбомы «Скира» муж привез из первых командировок за границу — таким образом, в нашей жуткой коммуналке на Цветном бульваре появились репродукции замечательных художников от Сезанна до Модильяни и от Мондриана до Шагала.

Сейчас трудно себе представить, как это воодушевило всех нас. Даже дочь мужа Ася, которая всего год назад закончила свое хождение по мукам, приехав к нам из костнотуберкулезных санаториев, где пролежала все четырнадцать лет своей жизни — даже Ася сочла себя знатоком западной живописи и потребовала, чтобы над ее кроватью вместо репродукции очаровательной головки актрисы Самари Ренуара повесили «Подсолнухи» Ван Гога.

Ну а потом в журнале «Международная жизнь», где муж стал начальником, устроили выставку детских рисунков, и сотрудница — она выставку затеяла — сказала тщеславному папаше, что рисунки Алика очень даже хороши. Посоветовала учить его живописи и даже рекомендовала для этой цели замечательного учителя Перуцкого[2].

Взрослый сын все это сформулировал проще; в своих интервью он говорит обычно: «В 12 лет родители стали учить меня рисованию, вот я и рисую всю свою жизнь; ничего другого делать не умею».

Правда состоит в том, что сын и впрямь рисует (пишет) или сочиняет на тему живописи всю жизнь.

Естественно, тогда, в 50-х годах, никто из нас не предполагал, что решение нанять для мальчика учителя рисования будет таким судьбоносным, определит и судьбу Алика, и во многом судьбу его родителей.

Мы с Д.Е. (Даниил Ефимович Меламид, муж Людмилы Черной и отец Александра Меламида. — Артгид), хлопоча насчет живописи, меньше всего думали о будущем — нам хотелось как-то скрасить невеселую школьную жизнь сына. К тому времени он учился уже в третьей школе — в первой школе ввели совместное обучение и часть мальчиков оказались лишними, из второй пришлось уйти, так как мы переселились из одного района в другой. Но во все три школы Алик не вписался.

Так же, впрочем, как и в четвертую, когда мы еще раз переехали на Дм. Ульянова. И это даже неудивительно, все эти школы были явно «сталинские», то есть гибрид старой, еще дореволюционной гимназии с казармой. Удивительно другое: чрезвычайно начитанный, очень способный мальчик, который мог читать стихи наизусть часами, абсолютно грамотный, ухитрялся получать плохие отметки в десятом классе даже по литературе...

И об этом сын говорит сейчас с веселой усмешкой: «Бабушка и дед учились и в гимназии, и в университетах на одни пятерки, мать с отцом тоже были круглые отличники и в школе, и в вузах, только я, прервав семейную традицию, стал двоечником».

Забегая далеко вперед, скажу, что живопись сыну в смысле отметок не помогла. И в живописи он усваивал только то, что сам считал нужным. Отметки его, увы, не волновали.

Как сказано, первым учителем сына стал Перуцкий. Но еще до Перуцкого я предприняла смелый демарш, инстинктивно хотела переломить судьбу сына... Дело в том, что в Москве существовала в Лаврушинском переулке художественная школа для одаренных детей. И я решила пригласить оттуда педагога, чтобы он позанимался с Аликом, авось Алика примут в эту школу, а из школы для одаренных он попадет в Суриковский институт, а из Суриковского — прямиком... в гении.

Педагога я нашла, но с ним вышел конфуз. Посмотрев рисунки Алика, педагог из Лаврушинского решил с мальчиком побеседовать. Мол, какие у тебя вкусы и пристрастия? Знаешь ли ты таких художников, как Репин и Суриков, Левитан и Айвазовский? И кто тебе из них милее всех?

Ответа Алика я не слышала. Но педагог из Лаврушинского его услышал и прямо-таки зашелся от негодования.

— Сезанн? Не может быть. Но Сезанн понятия не имеет о форме, о рисунке! Это на Западе из него сделали кумира! Нам Запад не указ.

Мой мальчик молчал. Но я увидела, что по щеке у него ползет слеза.

Пришлось похоронить гордые мечты о школе для одаренных детей.

Итак, Перуцкий.

Помню Перуцкого на даче в Жуковке — мы в деревне Жуковке снимали в избе комнату с террасой. Занятия проходили на застекленной террасе. Перуцкий приезжал из Москвы поездом, что ввергало меня в жуткое смущение, ибо плата за уроки была мизерной, но денег у меня у самой было в обрез... По-моему, приезжал он два раза в неделю. Ставил на ящик, задрапированный цветной тряпкой, алюминиевую миску или кувшин, клал рядом яблоко или огурец. Жуковские акварели (натюрморты) до сих пор хранятся у меня на антресолях.

Пока Алик рисовал, Перуцкий рассказывал ему о великих художниках прошлого. Потом мы все вместе обедали. И обычно Шура, наша домработница, завертывала учителю узелок — две котлетки или отбивную с гарниром в баночке. Для жены. Я провожала Перуцкого до станции Раздоры; мы шли лугом, и Перуцкий рассказывал мне о своей молодости в Одессе, об объединении левых художников в 20-х годах под названием НОЖ. Расшифровывалось это как «Новое общество живописцев». И еще: я, литератор по профессии, в первый раз в жизни услышала от Перуцкого имя запрещенного поэта Мандельштама. Чаще всего он читал стихотворение Мандельштама «Домби и сын». Помню в его исполнении первую и последнюю строфы этого стиха:

У Чарльза Диккенса спросите,

Что было в Лондоне тогда:

Контора Домби в старом Сити

И Темзы желтая вода.

И последнее четверостишие:

На стороне врагов законы;

Ему ничем нельзя помочь,

И клетчатые панталоны,

Рыдая, обнимает дочь.

Вспоминая согбенную худую фигуру Перуцкого на фоне зеленого луга, его седую голову, дешевую светлую рубашку, парусиновые брюки, думаю: вот уж кто воистину был похож на спешившегося и состарившегося Дон Кихота. Впрочем, возможно, Перуцкий походил на старого русского интеллигента, непрактичного и потому ужасно бедного.

Но почему, собственно, бедного? Перуцкий был отличный учитель. Один из его учеников даже добился известности — об этом мальчике много писали, о нем сочинил книгу «Ранний восход» такой модный в СССР писатель, как Лев Кассиль. Правда, когда мальчик прославился, его отобрали у Перуцкого и отдали другому педагогу. Прославившийся мальчик в 15 лет трагически погиб...

Ну да ладно, педагоги, тем более педагоги, которые не были на государственной службе, всегда влачили в СССР жалкое существование. Но Перуцкий, видимо, был и хорошим художником. Старым членом МОСХа[3], то есть официально признанным художником. А в то время, то есть после смерти Сталина, по моему разумению, творческие люди, если только они не были евреями, должны были жить расчудесно. Перуцкий был русским. Так в чем же дело?

Теперь понимаю, что я заблуждалась. Творческие люди в Советском Союзе во все времена преследовались, если они не подчинялись власти беспрекословно. Перуцкий, видимо, писал картины не так, как его учила дорогая советская власть в лице верхушки МОСХа. Не хотел так писать, а может быть, и не умел. И за это ему не давали ни почти бесплатной мастерской, ни хорошо оплачиваемых заказов, не устраивали выставок. Как тогда говорили, «перекрывали кислород». Теперь сие и ежу понятно. А в ту пору мне пытался это объяснить тот же Перуцкий.

Однажды, когда мы шли с ним по лугу в Раздоры и я в сотый раз вопрошала, стоит ли Алику посвящать свою жизнь живописи, хватит ли у него таланта и сил стать художником, Перуцкий сказал мне примерно следующее: «Разве речь идет только о таланте... Я боюсь за вашего Алика по другой причине. Вы не представляете себе, что за люди у нас диктуют правила и законы в живописи... Вы не представляете себе, кто захватил власть в МОСХе. Они... бандиты».

Слово «бандиты» я запомнила на всю жизнь. Так же как и то, что Перуцкий однажды сказал, указывая на один из Аликиных натюрмортов: «Посмотрите, какой он у вас талантливый!»

Эти слова дорогого стоили. Они утешали меня годами.

Впрочем, что это я говорю о себе: о своих сомнениях и надеждах. Судьбу свою сын сам выбрал.

По-моему, Перуцкий занимался с Аликом всего год. Он умер, и после его смерти учителем сына стал Александр Михайлович Глускин[4], друг Перуцкого. По сравнению с Перуцким он был вполне благополучен. Его жена Нина Николаевна Кофман работала директором детской художественной школы на Кропоткинской[5]. Он сам преподавал в этой школе. Школа жива и по сей день. Только Кропоткинской улице вернули ее прежнее название, она опять стала Пречистенкой. А на особнячке — табличка с именем шахматного гранда Алехина, поскольку, как оказалось, раньше там была частная Поливановская гимназия, где учился Алехин.

Школа на Кропоткинской помогла и взрослому Алику. Окончив Строгановку, он там год или два преподавал. Заработок был грошовый, но обвинение в тунеядстве само собой отпадало. Тяжелые это были времена. Но пока я еще в почти лучезарных днях Аликиного отрочества...

Милейший Глускин готовит Алика к вступительным экзаменам по живописи и рисунку в детскую художественную школу, а я бегаю по городу в поисках... чучела птицы. Говорили, что на экзаменах в школе на Кропоткинской ставят иногда птичье чучело. Пройдет года четыре, и я высунув язык буду бегать за головами римских полководцев и философов, по слухам, их ставят на экзаменах в Строгановке. И так далее.

Уже тогда сложились мои отношения с сыном. Незыблемо. Сын ничего не требует. Ничего не просит. Он и впрямь и в еде, и в одежде чрезвычайно неприхотлив. Но когда дело касается его жизненных интересов, что ли... Тут уж мать на стрёме. Тогда он просто сообщает, мол, на экзаменах в школе, возможно, придется рисовать птицу. Или на экзаменах в Строгановку, по слухам, поставят голову Юлия Цезаря. И мать бросается на поиски чучела, головы Юлия Цезаря.

Почему-то застрял в памяти такой эпизод: я стою на Манежной площади и двумя руками прижимаю к себе несколько больших белых бюстов. Смешное зрелище. Но мне не до смеха. Непонятно, как влезть с этими бюстами в 111-й автобус, который довезет меня до дома.

Сколько всего бюстов я тогда притащила? Спросила недавно Алика, позвонив по телефону в Нью-Йорк. Оказывается, их было три: Юлия Цезаря, Сократа и Римского гражданина плюс маска Лаокоона.

Ничего себе! Эта история с Аликиными учебными пособиями запомнилась мне, наверное, потому, что в то время в Москве нельзя было купить и куда менее экзотические предметы, нежели голова Сократа и маска Лаокоона.

Чучело птицы — ворона на деревянной подставке — было куда транспортабельней. Ворона надолго поселилась у нас в квартире. По-моему, это была очень симпатичная ворона. Главное, с ней не было хлопот. Хотя, кажется, ее никто никогда не рисовал.

Алик экзамены сдал. И стал после школы ездить на Кропоткинскую.

В детской художественной школе он проучился, как положено, четыре года и приобрел там друга Бориса Касаткина[6]. Вместе они ходили по старой Москве, разговаривали и мечтали. О чем они мечтали? Маме это знать не дано. Наверное, все же «...о доблести, о подвигах, о славе...». Потом Алик и Боря вместе поступили в Строгановку.

Все четыре года, что Алик учился в художественной школе, наша семья не теряла связи с Александром Михайловичем Глускиным. Как-то мы с мужем и Алик вместе с Глускиным и Ниной Николаевной поехали на нашей машине в Гурзуф. Все вместе на том же «москвиче» совершили экскурсию в Бахчисарай.

Там, как и в Гурзуфе, Глускин и Алик с этюдниками забирались в самую неухоженную часть города: традиционная красота Крыма — море и пальмы — их не прельщала. Д.Е. и Нина Николаевна гуляли и наслаждались теплом и отдыхом, а я лазила по чердакам и искала медные кувшины, обязательную принадлежность татарского быта и культуры. В безводном Крыму в этих кувшинах долго держалась вода. Когда татар депортировали за 24 часа, они, разумеется, все побросали. Не до кувшинов было. Может быть, кувшины все же сохранились бы в Бахчисарае, если бы в Крыму каждый год не собирали цветные металлы. Школьникам давали разнарядку, и ребятишки таскали на приемные пункты медных красавцев. Несколько старых кувшинов, которые я нашла в Бахчисарае, стоят у меня на книжных шкафах, под потолком — я высокопарно называю их «остатками погибшей цивилизации»...

И в Москве нашу семью связывали с Глускиным крепкие узы.

Портрет Д.Е. кисти Глускина висит на видном месте в кабинете. Портрет мне не очень нравится. Хотя он красивый. Когда ко мне пришел Андрей Ерофеев, искусствовед[7], он долго его рассматривал и пожалел, по-моему, что картину писал не Алик. Я тоже позировала Александру Михайловичу, но, увы, мой портрет не получился.

В конце 60-х, либо уже в 70-х Глускину все же дали мастерскую. Огромное счастье для далеко не молодого художника, вынужденного и писать и хранить свои работы в одной комнате в московской коммуналке. Более того, Глускину устроили скромную выставку на Беговой. Я пришла на открытие, как положено, с цветами и встретила там знакомую — Нину Б., всю жизнь работавшую в МОСХе.

— Какое убожество, — сказала Нина.

С Ниной Б. мы вместе учились в ИФЛИ. Я на западном отделении литфака, Нина — на искусствоведческом. В ИФЛИ на литфаке было много хорошеньких девушек, на искусствоведческом — девушки, как правило, были очень хорошенькие.

Очень хорошенькая Нина Б. была к тому же умна. Занимая совсем незначительную должность в аппарате МОСХа, она как сыр в масле каталась — имела все привилегии могущественного творческого союза. И не только это: именно аппарат создавал репутацию художникам, то удаляя, то приближая их к власти, а стало быть, к шикарной кормушке. Аппарат охранял и сплачивал клан, тейп, мафию. Слово «мафия» не я применила к МОСХу. О мафии художников много людей говорили и писали. Я нашла это слово в книге художника В. Воробьева «Враг народа»[8] об искусстве андеграунда эпохи Брежнева.

Итак, Нина не одобрила Глускина, он был ей жалок, ибо не принадлежал так же, как и Перуцкий, так же, как и Шугрин[9], еще один преподаватель на Кропоткинской, и еще сотни живописцев, к ее клану. И Глускин, и Перуцкий, и Шугрин прошли слабой тенью на фоне гигантов соцреализма, от картин которых до сих пор ломятся наши художественные музеи и их запасники.

Задним числом могу сказать, я благодарю судьбу за то, что на заре жизни Алика его педагогами были чистые люди, преданные искусству. Не знаю, можно ли научить человека стать хорошим художником. Не знаю, насколько повлияли и Глускин, и Перуцкий на карьеру сына. Одно знаю: они заразили его своей одержимостью. Эти непризнанные мастера трудились как каторжные. Не гонялись за славой, не рассчитывали на успех. Работали, ни на что не надеясь.

Таким же одержимым стал и мой сын...

Перед глазами забавная картинка. Первая половина 60-х. Эстония. Чистенький, почти западноевропейский курортный городок Пярну. Лето в разгаре, неправдоподобно теплое море и горячий песок на пляже. Нас в Пярну целая компания, снимаем уютный коттедж. Мы все — я и Д.Е., дочка наших московских знакомых, студентка мехмата МГУ, и ленинградская семья: папа-профессор, очаровательная мама и их сын-школьник — наслаждаемся жизнью: загораем, купаемся, гуляем. Радуемся вкусной еде в местных кафешках и ресторанчиках — ничего подобного в ту пору ни в Москве, ни в Ленинграде не было. Мы — веселые и по-летнему нарядные. Только Алик сумрачен и одет так же, как был одет в Москве, готовясь к дороге — сперва в Ленинград, а оттуда с ленинградскими друзьями в Эстонию. (Мы с мужем приехали в Пярну позже, на машине.) Алика мы видим крайне редко, лишь рано утром и поздно вечером. Весь день он пропадает. Найти его с трудом можем только я и Д.Е., ибо знаем, где сына надо искать. Он наверняка обитает на задворках курортного Пярну, где-нибудь у моря, на фоне полуразрушенного барака, или стихийной помойки, или дощатого сортира. Там он стоит целый день у мольберта, не обращая внимания на вонь от гнилой рыбы. Стоит в старом теплом отцовском пиджаке и черных брюках, невзирая на жару. Если память мне не изменяет, Алик, отдыхая в Пярну месяца полтора, ни разу не сходил на пляж и уж точно не надел майку и шорты.

Мне кажется, я помню его пейзажи Пярну. На них запечатлен не туристский, а бедняцкий городок. Городок старых рыбацких лодок и трудяг-эстонцев, ничего общего не имевших с толпой праздных курортников.

Но вот пришло время окончательного выбора профессии. И получилось так, что выбора у сына фактически не осталось. Он, очень способный гуманитарий — способный и в области литературы, и, пожалуй, еще больше в области истории, — мог сдавать экзамены только в художественный институт.

В другой институт с его школьным аттестатом идти было бесполезно. Да он бы и не пошел.

Но именно о художественных институтах у Аликиных родителей не было ни малейшего представления. Не говоря уже о блате.

Ко всему этому примешивалось и то, что в 1961 году, когда сын поступал в вуз, евреев в престижные учебные заведения типа МГИМО или МГУ вообще не принимали, а если принимали, то лишь в исключительных случаях.

Конечно, художественные институты престижными не считались, но кто знает, какие там были негласные правила и установки («установки» — очень важное слово при советской власти).

Словом, надо было надеяться только на то, что Алик хорошо сдаст экзамены...

Но прежде следовало определиться с вузом. Выбор был небольшой, но все же был. Суриковский институт сразу отпал. Суриковский готовил кадры для Союза художников, то есть кадры молодых соцреалистов типа художника Лактионова или скульптора Вучетича. Можно было попытаться поступить в Строгановку, или в более престижный Полиграфический институт, или в Текстильный, или, с некоторой натяжкой, в модный Архитектурный.

Алик и Борис Касаткин подали документы в Строгановку.

Почему в Строгановку?

В нашем тогдашнем представлении Строгановка, официально именуемая Московским художественно-промышленным институтом имени С.Г. Строганова, являлась продолжательницей Вхутемаса, просуществовавшего всего 6 лет — от 1920 до 1926 года. Вхутемас — Высшие художественно-технические мастерские — готовил и художников-станковистов, и прикладников, и архитекторов. Слово «дизайн» тогда еще не вошло в обиход, но очевидно, что архитекторы из Вхутемаса были и специалистами по дизайну.

Примерно такой же профиль, как у Вхутемаса, был у Строгановки. Правда, в Энциклопедическом словаре 2000 года издания предшественником Строгановки названо Строгановское училище, основанное в 1825 году графом С.Г. Строгановым.

Но в 60-х годах, когда Алик поступал в институт, простые смертные так да леко в глубь веков не заглядывали и графов своими прародителями не считали.

А Вхутемас, в отличие от Строгановского училища, казался близким — рукой подать... И для нас это была не просто аббревиатура, а понятие: Телемская обитель для муз живописи и ваяния, незыблемый островок истинного искусства в мрачном мире Революции и Террора.

Какие люди, какие имена были связаны с Вхутемасом! От Машкова, одного из основателей «Бубнового валета», до Татлина, пионера конструктивизма, от старого художника Павла Кузнецова до Родченко, создателя первых в мире фотомонтажей, друга Маяковского. И венчал этот славный ряд великий Кандинский... Сам Кандинский, эмигрировавший из России уже в 1921 году, еще успел подышать разреженным воздухом Вхутемаса. И, наконец, нельзя не назвать знаменитых архитекторов, работавших во Вхутемасе: Щусева, Веснина, Мельникова...

Добавлю к этому, что в 60-х годах к наследию Серебряного века и первых лет революции интеллигенция относилась с особым пиететом, я сказала бы, даже с благоговением. Ведь долгие годы до «оттепели» о тех корифеях русского искусства нельзя было даже упоминать. Их, знаменитых во всем мире, на Родине с опаской, робко воскрешали как раз в то время.

Я так и не поняла, сохранился ли хоть отчасти дух старого Вхутемаса 20-х годов в новой Строгановке 60-х. Но все равно, как сказано, Алику следовало очень хорошо сдать там трудные экзамены — рисунок, живопись, композицию...

А для этого надо было найти нового учителя, скорее репетитора.

В результате моих и друзей поисков Аликиным учителем в тот период стал Василий Петрович Комарденков[10]. Его рекомендовал Лев Александрович Гринкруг[11], дядя моей ближайшей подруги Мухи, заменивший ей и отца и мать. В дни своей бурной молодости Левочка — так его звала Муха — дружил с Маяковским и со всеми прочими тогдашними знаменитостями, стало быть, и с Комарденковым, который был театральным художником у Мейерхольда. В частности, писал декорации для «Мистерии-буфф». А в 60-х годах, когда мы с ним познакомились, преподавал в Строгановке. Это был огромный красивый человек, очень милый, очень скромный. О прошлом он не вспоминал, а я, вследствие своей зашоренности — видела только конкретную задачу: Алик должен поступить в Строгановку, — даже не попыталась его разговорить. О чем очень и очень жалею.

В последние два месяца к экзаменам Алика и его друга Бориса готовила аспирантка из Строгановки. Так посоветовал Комарденков.

Когда аспирантка только пришла к нам в дом и я показала ей работы сына, эта милая девушка воскликнула: «Он так красиво, свободно пишет, в нашем институте его только испортят... Почему он хочет учиться у нас? Отговорите его!»

Летом, когда вся семья разъехалась, Алик и Борис занимались с аспиранткой в нашей пустой квартире на Дм. Ульянова, а я обеспечивала им очередного натурщика. Помню, что лето было ужасно холодное и обнаженным натурщикам ставили электрообогреватель.

Позже, когда начались экзамены, подключился и муж: отвозил Алика на своей машине в Строгановку, поджидал и привозил обратно домой. Я, разумеется, ездила с ним.

Главные экзамены по рисунку, живописи и композиции длились, по-моему, часов по шесть, а на рисунок отводилось аж два дня.

Случались в то время и комические эпизоды. Так, например, перед наиглавнейшим экзаменом по академическому рисунку, когда ребятам ставили обнаженную натуру, Алика раз сто предупреждали — не садись прямо напротив натурщика. Это повторяли буквально все его «болельщики»: и Глускин, и Комарденков, и девушка-аспирантка. Даже мы с Д.Е., проникшись важностью момента, заклинали: «Ставь мольберт сбоку от натурщика. Не садись напротив него».

И вот после первого же экзамена по рисунку Алик выходит из дверей Строгановки и, залезая в машину, мрачно сообщает: «Я сел прямо напротив натурщика».

Мы захохотали, и Алик с нами. А что делать? Сетовать — поздно.

В результате сын сдал экзамены по специальности в числе лучших. И Касаткин тоже не подкачал.

Ну а сдать общеобразовательные предметы недавним выпускникам московских школ Алику и Борису было легче легкого. Более того, во время сочинения педагог не только у всех на виду исправлял орфографические ошибки у многих великовозрастных абитуриентов, но даже привлек к этому делу Алика... Надо было как-то спасать талантливых ребят из провинции.

В тот год, когда Алик поступал в Строгановку, советские чиновники придумали очередную «новацию», трудно объяснимую и совершенно непредсказуемую. Из ста человек очередного набора только десять могли быть москвичами, остальных следовало набирать, как тогда говорили, «с периферии». И это при том, что студенческих общежитий в Москве катастрофически не хватало, и при том, что студенческие стипендии были мизерные. Прожить на них молодой здоровый человек мог только в том случае, если оставался в семье... Но кого это волновало? Указание — не принимать москвичей — было дано! Не знаю, сумели ли его выполнить в полной мере. Тем более не знаю, что происходило с наборами в последующие годы. Но зато хорошо помню разговор с Аликом спустя несколько месяцев после экзаменов.

— Алик, а почему к тебе не приходят мальчики из института?

— Какие мальчики, мама? Эти мальчики уже женатые. Многим за тридцать.

Алику в ту пору исполнилось семнадцать.

Позже выяснилось, что сын не намерен приглашать к себе сокурсников еще и потому, что не решился сказать: у нас четырехкомнатная квартира. Отдельная однокомнатная квартира — это максимум того, в чем он мог признаться. Насколько я понимаю, в Строгановку в тот год шли зрелые молодые люди, либо окончившие художественные техникумы, либо учившиеся живописи в каких-то художественных домах, клубах. Они уже работали художниками в городах или на больших предприятиях — рисовали плакаты, оформляли праздники, рекламные щиты. Этим ребятам нужен был диплом («корочка») московского вуза, чтобы укрепить свой статус. Более того, с помощью диплома они могли сделать карьеру — стать главными художниками в большом городе. Конечно, писать сочинения на экзаменах они не умели, но одолеть в Строгановке черчение или поработать с металлом — Алик поступил на Художественное отделение-металл — им было куда легче, чем домашнему мальчику Алику. И эти парни — институт был по преимуществу мужским — уже прошли армию...

В общем, думается, пять лет в Строгановке были для сына большим испытанием. Испытанием — на пользу или во вред?

Кстати, многолетний «бренд» «Кoмар & Меламид» тоже родом из Строгановки. Виталий Кoмар учился в том же институте и окончил его одновременно с Аликом. В Строгановке они, согласно их «официальной» биографии, познакомились в анатомическом театре.

В. Кoмар — для меня на всю жизнь Виталик.

P.S. В начале этой подглавки я написала, что сын и его друзья считали нас с мужем, да и все наше поколение, конформистами, приспособленцами. Я это очень переживала. Мнение сына казалось мне и жестоким, и несправедливым.

А сейчас, вспоминая трудную молодость сына и историю бренда «Кoмар & Меламид», думаю: а ведь и правда, он и его соавтор ни на какие компромиссы не шли. И все же... выжили.

Ну что стоило сыну и Виталику, мастеровитым строгановцам, взять и написать большое полотно в стиле соцреализма?

В памяти остался такой эпизод: как-то Кoмар пришел к сыну и сказал: «Надоело мне наше нищенское существование (Виталию приходилось еще труднее, чем сыну, его воспитывала мать одна. — Л.Ч.). Хватит! Я все продумал. Сходил на завод “Серп и молот” и договорился: мы с тобой напишем десять парадных портретов их передовиков. Писать будем прямо в цехах на фоне чего-то там могуче производственного... Представляешь, какая красота получится! Членские билеты МОСХа я тебе гарантирую уже через год. Потом будем писать портреты знаменитостей... А дома станем заниматься своим искусством».

На эту пламенную речь сын, по свидетельству очевидцев, ответил весьма лаконично: «Я малевать передовиков не буду».

Виталий торговаться не стал, ответил: «Ну и черт с собой. Я сам напишу эти десять портретов и за себя, и за тебя».

Много лет спустя я спросила у сына: «Почему Виталик не осуществил свой проект? Ведь все было вроде на мази?»

— Не смог, — сказал сын. — Не смог. И запил.

На дворе 70-е, так называемый «застой», который теперь кажется многим «спокойным временем». Устойчивым и предсказуемым. На самом деле застой был мутным, гадким.

Сын уже давно закончил Строгановку. Живет трудно. Перебивается преподаванием и случайными заработками. Оформляет обложки в издательствах, но только у «дешевых» книг. Женился. Они с Катей ждут ребенка. Но самое главное, он и Виталий Кoмар занимаются неофициальным искусством, которое назовут соц-артом. Я в этом искусстве мало что понимаю. И, уж конечно, не подозреваю, что власти считают его опасным для нашей великой державы.

Но вот в один непрекрасный день у меня открылись глаза.

Я увидела, что Алик уже под колпаком.

Примечания

- ^ Речь идет о серии альбомов издательства Альбера Скира.

- ^ Перуцкий Михаил Семенович (1892–1959) — художник. Учился в Одесском художественном училище, потом во Вхутемасе в Москве в начале 1920-х гг. Член-учредитель «Нового общества живописцев» (1921–1924). Преподавал в Московской художественной школе на Кропоткинской.

- ^ То есть Московского отделения Союза художников.

- ^ Глускин Александр Михайлович (1899–1965) — художник. Учился в Одесском художественном училище. С 1925 г. член «Нового общества живописцев». В 1950—1970-х гг. преподавал в Московской художественной школе на Кропоткинской.

- ^ Кофман Нина Николаевна (урожд. Фелицина; 1906–1998) — искусствовед, педагог. С 1944 г. директор детской художественной школы на Кропоткинской, откуда вышло много известных художников. С 1972 по 1996 г. руководила изостудией при Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

- ^ Касаткин Борис Константинович (род. 1944) — художник.

- ^ Ерофеев Андрей Владимирович (род. 1956) — искусствовед, куратор выставок.

- ^ Воробьев В. И. Враг народа: воспоминания художника. М.: Новое лит. обозрение, 2005.

- ^ Шугрин Анатолий Иванович (1906–1987) — художник.

- ^ Комарденков Василий Петрович (1897–1978) — художник. Окончил Строгановское училище (1917), Вхутемас (1919). В 1920–1930-х гг. работал в основном в театре и кино. С 1946 г. преподавал в Московском высшем художественно-промышленном училище, с 1971 г. профессор кафедры живописи.

- ^ Гринкруг Лев Александрович (1889–1987) — литературный и киноредактор.