Места силы неофициального искусства Ленинграда. Часть 5. Неофициальные коллекционеры

Анна Матвеева продолжает исследование бытования неофициального искусства Ленинграда — Санкт-Петербурга. Сегодня — рассказ о тех, кто шел рука об руку с художниками и сохранил их наследие: первых коллекционерах «не такого» искусства.

Коллекция Николая Благодатова в его квартире. 2015. Фото: Анна Матвеева / Артгид

Коллекция Николая Благодатова в его квартире. 2015. Фото: Анна Матвеева / Артгид

Когда я еще почти подростком впервые попала в знаменитый сквот художников на Пушкинской, 10, на размалеванной стене подъезда среди прочих красовалась глубокомысленная надпись от руки: «Мистическая сущность картины в том, что она продается».

С мистическими сущностями бороться бессмысленно. Искусство никогда не существует исключительно в столе или за шкафом в мастерской — даже у самого глубокого андеграунда всегда была публика, пусть и узкая. А коль скоро в искусстве мы имеем дело с производством материальных объектов, среди публики всегда находились те, кто хотел эти объекты заполучить себе. Просто любоваться, сохранять, показывать другим — мотиваций много, и в случае коллекционеров андеграунда они переплетались. Мотивация выгодного вложения денег стояла на последнем месте: рынок был подпольным, и сыграть в бизнес на нем, особенно на «мазне» современников (в отличие от антиквариата), не особенно получалось. Тем не менее он существовал, хотя и в странных подпольных формах. Бо́льшая часть собирателей была энтузиастами и, как ни удивительно с сегодняшней точки зрения, вовсе не богатыми людьми.

Самым показательным примером, пожалуй, может служить коллекция Николая Иннокентьевича Благодатова, одна из наиболее обширных и известных. Сейчас в ней насчитывается около 3500 работ художников ленинградского и московского андеграунда, среди них — Александр Арефьев, Рихард Васми, Владимир Шинкарев, Вадим Овчинников, Оскар Рабин, Евгений Кропивницкий, совсем ранний Тимур Новиков, десятки художников второго ряда. Все они хранятся в крошечной двухкомнатной квартире в десятиэтажке 1970-х годов постройки, где живописью завешены от пола до потолка стены всех помещений, включая уборную. Благодатов как раз из энтузиастов. Инженер по профессии, он работал в пароходстве и получал зарплату в 120 рублей.

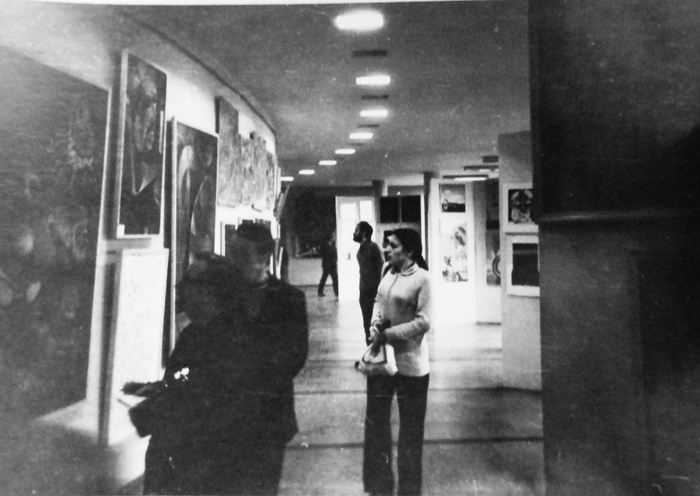

К интересу к современному искусству его привел коллега по работе, другой коллекционер — Игорь Михайлович Логинов. Художественной культурой Благодатов интересовался всегда, но, по его словам, «думал, что все кончилось с революцией, и теперь можно только в Эрмитаж ходить, в ЛОСХе было не на что смотреть — тягомотина советская». Логинов же уже начал понемногу собирать, и у него проходили квартирные выставки, собирались художники. «Он стал приглашать меня к себе, — вспоминает Благодатов, — и я увидел совершенно необычное общество: поэты, художники волосатые, это было очень увлекательно. А в 1974 и 1975 годах прошли две официальные выставки нонконформистов — в ДК им. Газа и в ДК “Невский”, и тут я совершенно переродился: понял, что все еще живо, что искусство — по-прежнему свободная стихия, в которой много нового, сильного, идущего вперед».

Благодатов нашел в художниках новых товарищей, и рано или поздно их искусство было обречено поселиться у него дома. Проводником в коллекционирование для него стал друг, художник Анатолий Басин. Он первым сказал: «Слушай, купи у ребят что-нибудь! Вот у Валеры Мишина, например».

«Не знаю, почему он порекомендовал именно его, — говорит Благодатов. — Может быть, Валерий нуждался, а может, Басин решил, что это будет для меня попроще, чем какие-то абстракции. Я посоветовался с женой, и она беспрекословно выделила мне сумму примерно в четверть моей зарплаты. Я поехал к Валере и купил литографию: мужика, скачущего на корове по поднебесью. Принес, оформил, повесил — комната преобразилась. Вскоре в мое поле зрения попал Виталий Кубасов, я еще что-то купил. Я покупал графику, стоила она недорого, и так я потихоньку начал собирать… Потом стряслось событие: Арефьев уезжает! Александр Арефьев эмигрировал и активно распродавал свои работы. С одной стороны, ему были нужны деньги перед отъездом, с другой — картины надо было куда-то девать. Сначала я позвонил Ареху, он говорит: “Я не могу принимать кого попало, за мной следит КГБ, пусть ваш друг Басин мне позвонит, даст рекомендацию”. И вот сижу на работе, звонит телефон, начальник снимает трубку — “Николай Иннокентьевич, это вас”. Подхожу. “Это звонит Арефьев. Басин дал о вас самые лучшие рекомендации!” Я был просто в ужасе! Если на работе телефон прослушивается… изменник родины, эмигрант говорит мне, что у меня самые лучшие рекомендации, да меня же завтра выгонят с работы! Думаю: ну, попал в компанию! Я приехал к Арефьеву. Настроение у него было предотъездное, он был очень критичен. По стенкам у него были развешены поздние работы, но я спросил, есть ли ранние — и он ногой из-под дивана вытащил пачку графики. Я набрал внушительную стопку листов в 30 по бросовой цене, чуть ли не в сто рублей они все вместе мне обошлись, и получился у меня Арефьев, достаточно представительно существующий в коллекции. А Логинов тогда купил масло — за те же деньги, но одно».

Отъезжающие вообще были золотой жилой для неофициальных коллекций. После ошеломляющего успеха выставок в ДК им. Газа и «Невский» — в эти заштатные ДК на окраинах съезжался весь город, на выставки стояли многочасовые очереди — власти насторожились и стали закручивать гайки. Многие художники предпочли эмиграцию, а перед эмиграцией им нужно было что-то делать со своими работами, поскольку вывоз их был усложнен. «Когда художники старались вывезти с собой свои работы, власти решили, что за вывоз нужно с художников брать деньги. Парадокс! Здесь ты никто, не художник, твои картины — мусор и ничего не стоят, а когда ты уезжаешь, оказывается, что это произведения искусства и ты должен сам у себя их купить! Многие художники, поставленные в такое положение, решили увозить не картины, а деньги, и начались их распродажи, я тогда довольно много купил. А некоторые просто дарили: Михаил Шапиро, например, принес пачку графики — ее было некуда девать. Моя коллекция тогда существенно пополнилась. Получился уже почти полноценный домашний музей, ко мне продолжали приходить люди, популярность росла, и художники уже охотнее продавали мне и дарили свои работы. И так до сих пор продолжается. Даже с современными художниками, которые уже продаются за большие деньги: “Помню, вы эту картинку похвалили, я хочу ее вам подарить”»[1].

Уже через несколько лет коллекция стала прирастать во все большей степени дарами. Благодатов дружил с художниками, целая стена в квартире завешена его портретами кисти разных авторов. Домой к Благодатовым стали ходить посетители. Люди просто звонили: «Мы услышали, что вы собираете картины, можно прийти посмотреть?» Ходили коллеги, студенты, другие художники. Благодатов был очень воодушевлен: он почувствовал, что не просто собирает то, что ему нравится, а делает что-то полезное и интересное людям. До сих пор одной из главных функций своей коллекции и коллекционирования в целом он считает популяризаторскую. Именно поэтому, когда стало «можно», он с энтузиазмом начал выставочную деятельность. Первая выставка из коллекции Николая и Раисы Благодатовых прошла в 1988 году в ДК им. Я. М. Свердлова в Ленинграде. В 1987 году художественный энтузиаст Иосиф Храбрый создал Объединение художников, искусствоведов и любителей искусства «Вернисаж», и «Вернисаж» проводил в ДК им. Я. М. Свердлова двухдневные выставки. До коллекции Благодатовых там прошли выставки «Митьков», «Новых художников», Соломона Россина. С тех пор выставки из коллекции Благодатовых исчисляются десятками. Одна из самых ярких недавних — на фестивале «Живая Пермь» в 2010 году, когда в Перми была реконструирована квартира коллекционера со всей обстановкой, включая рояль (правда, реконструкторы поставили пианино: не могли поверить, что в двухкомнатной живопырке может разместиться рояль), так же шпалерно завешанная картинами.

«Неужели у вас не было проблем с КГБ? — спрашиваю я. — Ведь всех пасли, особенно общавшихся с эмигрантами». «Возможно, где-то я и был на заметке, но ни разу этого не почувствовал. Я вел себя тихо: квартирных выставок не устраивал, прямым диссидентством не занимался. Борис Иванов, издатель самиздатовского журнала “Часы” предлагал мне писать туда заметки о неофициальном искусстве; я отказался, опасаясь в первую очередь за жену: я ведь был просто инженером, а она преподавала французский язык в педагогическом институте, писала диссертацию, один звонок — и попрут запросто». — «А ОБХСС? Ни у кого не возникало вопросов, на какие деньги простой инженер позволяет себе такое красивое хобби, собирать картины?» — «Да нет. Красивая жизнь в их представлениях была — машина, дача, квартира семикомнатная, отдых в Гаграх. А у меня ни квартиры, ни машины, а картины… Опять же в их представлениях дорогая картина — это как в антикварном салоне: какой-нибудь сверкающий а-ля Айвазовский или одалиска обнаженная в золоченой раме. А то, что эта мазня может чего-то стоить, никому и в голову не приходило. Власти не следили за тем, куда двигаются такие работы и за какую цену. Их интересовала привязка к уголовным политическим делам. Иностранец пришел, купил картину — это да, это повод присмотреться. И это, кстати, потом повредило, потому что зрительский интерес упал, как только такое искусство перестало быть запретным. Вы можете себе представить, чтобы сегодня на выставку какого-нибудь Толика Басина стояла многочасовая очередь?»

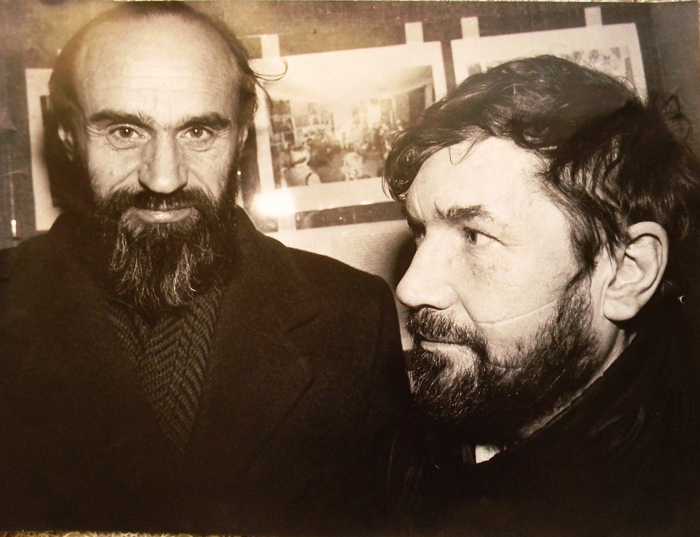

Тихо вели себя не все. Вышеупомянутый сослуживец Благодатова, Игорь Логинов, уже имел трения с надзирающими органами. Он не только собирал искусство, но и регулярно устраивал квартирные выставки — и тематические, и персональные; в его квартире проходили поэтические чтения, дискуссии об искусстве. Логинова вызывали «на беседы», но он отстаивал свою правоту: мол, такие дружеские собрания в традициях русской интеллигенции, везде в классической литературе вы найдете описания светских салонов, где выступали музыканты, где Пушкин читал свои новые произведения, я лишь продолжатель… Поскольку явной антисоветчины у Логинова не творилось, прямых репрессий не было, хотя палки в колеса ему ставили: могли, например, в преддверии открытия очередной квартирной выставки, куда уже была приглашена публика, неожиданно послать в неоправданную командировку и задерживать там по надуманным поводам. Один раз попробовали «найти порнографию» в хранящихся у коллекционера работах, но тогда тоже удалось объяснить, что рисунки обнаженной натуры ничем не отличаются от тех, что студенты художественных вузов рисуют каждый день, «только хуже нарисовано, ничего не понятно».

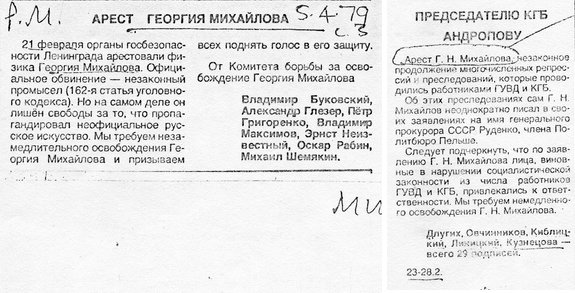

Самым скандальным из подпольных коллекционеров был Георгий Михайлов. Преподаватель физики, он тоже с начала 1970-х ударился в собирательство неофициального искусства. Но вот Михайлов как раз тихо не сидел: его натура требовала бурной деятельности. С 1974 года он сделал квартирные выставки у себя дома еженедельными. Когда в 1978 году Михайлов открыл выставку уже выдворенного из СССР Михаила Шемякина, чаша терпения КГБ переполнилась. 1 марта 1979 года коллекционер был арестован, и «за незаконную предпринимательскую деятельность» приговорен к четырем годам на Колыме. С конфискацией имущества, то есть картин. По закону, конфискованное имущество должно было быть реализовано с взысканием дохода от реализации в бюджет государства, а в случае невозможности реализации — уничтожено. Коллекции грозила гибель. Друзья Михайлова, в том числе художники — авторы картин, подняли связи с западными журналистами и раздули международный скандал: президент Франции Валери Жискар д’Эстен, президент США Джимми Картер обращались к правительству СССР с требованием не допустить уничтожения картин, не уподобляться гитлеровцам. В результате уничтожена была всего 31 картина (остальные — частично разграблены), но Михайлов свои четыре года отсидел. А через два года после освобождения был арестован снова, уже по расстрельной статье о хищении государственного имущества — как ни абсурдно, теперь ему ставилось в вину то, что он не смог обеспечить сохранение этих самых конфискованных картин. «…Меня же обвинили в том, что я не сохранил этого имущества, находясь на Колыме. Тогда мне вплоть до расстрела все время угрожали, что мне дадут “93 прим” — это расстрельная статья, что я от пули никуда не увернусь, меня долго в “Крестах” уговаривали, чтобы я ткнул пальцем в любую картину — “тогда мы дадим 15 лет, а так только расстрел, ничего другого”»[2]. В итоге Михайлову удалось обменять приговор на обещание покинуть страну. С собой он вывез 434 картины. В 1989 году был реабилитирован и вернулся на родину. На основе его коллекции в эмиграции был создан Фонд свободного русского современного искусства, насчитывающий сегодня около 14 тысяч единиц хранения. В новое время Михайлов также неоднократно становился героем криминальных скандалов: открытую им галерею выселили с Литейного проспекта, его неоднократно грабили, несколько раз пытались убить — быть неофициальным арт-дилером в 1990-е опасно. До самой смерти в 2014 году он бодался с властями, пытаясь найти разграбленные работы.

Представителем старшего поколения неофициальных коллекционеров, во многом повлиявшим на формирование тех, о ком мы писали выше, был Лев Борисович Каценельсон, ученик Павла Филонова. После войны его выгнали из Академии художеств за своеволие. В андеграунд молодой художник не ушел, он предпочел отойти от художественной карьеры и стал работать ретушером. Но параллельно стал собирать коллекцию, прежде всего своих знакомых еще с 1930-х годов, например Владимира Милашевского и других художников, которые в послевоенное время оказались изолированы. Он не увлекался крайностями, абстракцией, хулиганскими резкостями, прежде всего ценил колорит. Установка у него была не на собственное удовольствие, а на пропаганду и популяризацию. На ровесниках Каценельсон не остановился, и чуть позже обратил внимание и на молодую поросль, тех мальчишек, которые приходили посмотреть его собрание, — тот же Арефьевский круг. Именно он, придя к Николаю Благодатову в начале его собирательской деятельности, заявил: «Какая у вас живая коллекция! приходите, я вам что-нибудь подарю», — так у Благодатова появились несколько рисунков Евгения Ротенберга, Анатолия Путилина, раннего Кирилла Миллера.

Крупной фигурой на неофициальной собирательской сцене был ученый Анатолий Николаевич Сидоров. Вместе с женой, Галиной Аркадьевной Волковой, он собрал отборную коллекцию ленинградского андеграунда, группы стерлиговцев; из московских художников у него были первоклассные вещи Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Анатолия Слепышева. Большая квартира супругов на Сенной площади в историческом доме с высоченными потолками была завешана картинами полностью. После смерти Сидорова и Волковой наследников не осталось, и коллекцию купил Владимир Березовский (владелец петербургской KGallery), где она каталогизирована, выпущен посвященный ей альбом.

Имена энтузиастов коллекционирования в андеграунде можно перечислять долго. Юрий Позин, Борис Файзуллин, Борис Безобразов. Коллекции не были замкнутыми: между ними шли обмены; некоторые коллекционеры также эмигрировали, и перед отъездом (как Юрий Позин) распродавали и раздавали вещи из своих собраний коллегам. Сегодня большинство этих энтузиастов с изумлением смотрят на цены работ тех, чьи ранние картины покупали со своей небольшой зарплаты советского служащего. Андеграунд вышел overground, и его коллекционирование стало уделом богатых людей. Частные коллекции 1970–1980-х — домашние музеи — стали памятником времени нищих энтузиастов.

Примечания

- ^ Матвеева А. Николай Благодатов. «Что ты считаешь важным сохранить» [Электронный ресурс] // Николай Благодатов. «Что ты считаешь важным сохранить» | Colta.ru / Анна Матвеева. — Режим доступа: http://archives.colta.ru/docs/11754 (дата обращения: 15.12.2015).

- ^ Писпанен О. Георгий Михайлов [Электронный ресурс] // Георгий Михайлов / Ольга Писпанен. — Режим доступа: http://www.svoboda.org/content/article/24187964.html (дата обращения: 15.12.2015).