Общество крика

За последние недели два события привлекли внимание к жанру перформанса. 17 октября в музее «Гараж» открылась выставка «Перформанс в России: картография истории», а 19 октября петербургский художник Петр Павленский своей акцией «Отделение» показал, что история продолжается. Валентин Дьяконов («Коммерсантъ») считает, что в основе обоих высказываний лежат расплывчатые обобщения. Но можно ли действовать иначе?

Вид экспозиции выставки «Перформанс в России: картография история» с объектом группы «Гнездо» «Коммуникационная труба» в Музее современного искусства «Гараж» . 2014. Фото: Юрий Пальмин. © Музей современного искусства «Гараж»

Вид экспозиции выставки «Перформанс в России: картография история» с объектом группы «Гнездо» «Коммуникационная труба» в Музее современного искусства «Гараж» . 2014. Фото: Юрий Пальмин. © Музей современного искусства «Гараж»

Если верить главному специалисту по перформансу в мире, американке Роузли Голдберг, этот вид искусства — ровесник футуризма, в 2009 году ему исполнилось сто лет. Саша Обухова и Юлия Аксенова, кураторы выставки «Перформанс в России: картография истории», отталкиваются от космогонического мифа Голдберг и помещают перформанс в контекст русского футуризма и авангарда 1920-х. В обоих случаях перформанс — что-то вроде радиоактивного облака, распространяющегося на все культурные сферы в те годы, когда авангардная мысль изобретала новые формы выражения. После Второй мировой и у Голдберг, и у Обуховой/Аксеновой понятие перформанса вдруг резко схлопывается и локализуется исключительно в области изобразительного искусства. В 1920-е были и театр, и политика (Голдберг упоминает советские агитпоезда), и музыка (на «Перформансе в России» висит документация, связанная с ансамблем «Персимфанс»). В 1970-е, когда перформанс обзавелся пассионариями с обеих сторон железного занавеса (Крис Берден, Вито Аккончи, группа «Коллективные действия»), театр, музыка и политика оказываются за пределами внимания рассматриваемых нами историков.

Работа по тотальному исключению смежных перформансу явлений во второй половине XX века основана на нескольких простых принципах, которые, однако, ни Голдберг, ни кураторами «Гаража» не проговариваются открыто. Во-первых, авангард был эмансипацией творческого субъекта в новых, демократичных в применении техниках и институциях, программно освобождавшихся от иерархий творческих коллективов XIX века. В «Персимфансе», например, не было дирижера-тирана, решения принимались исполнителями сообща. Во-вторых, деятели авангарда занимались политизацией эстетики, утверждая за своими инициативами право называться передовыми с точки зрения исторической необходимости и послереволюционных общественных изменений. Почти каждый автор видел себя проводником политики справедливости и равенства, осуществляемой через коллективное руководство и общедоступные техники работы с телом (как, например, в биомеханике Всеволода Мейерхольда). Авангард боролся с искусством фикций, утверждавших классовое расслоение на разных уровнях через обращение к милым сердцу аристократии, буржуазии или рабочего класса мифам. Вместо этого предлагалась единая эстетика, скрывающая классовую и — иногда — половую принадлежность.

Пафос включения в историю перформанса пестрого множества авангардных инициатив объясняется тем, что у нас была великая эпоха, в которую художники старались уравнять работу над формой с работой над обществом и местом человека в нем. Этот период был далеко не идиллическим, но в ретроспективе многими отечественными интеллектуалами воспринимается как «золотой век» вне зависимости от их личных политических пристрастий, выражаемых в нынешнем общественном поле. Доказывать обратное глупо. В европейском художественном образовании русский авангард давно стал набором открытий и приемов, которые надо знать, чтобы понимать роль художника в обществе и тот язык, на котором он к обществу обращается. Авангард на службе советской власти в 1920-е годы пытался создать техническую схему социума, в котором отменена сословная иерархия, а идея «власти от Бога» революционным путем — как и в других европейских странах — сменилась идеей «власти от народа». Радикальные авторы 1920-х решили сконструировать равенство всех людей как математическое и геометрическое доказательство и создали одну из самых привлекательных дескриптивных демократий в истории мировой эстетики. Правда, через понятие «народ», как и через «Бога», легитимируется власть любой степени авторитарности, а для того, чтобы народ действительно стал властью, ему нужно определять абсолютно все аспекты собственной активности в политических терминах. Это тяжелый труд, к которому подавляющее большинство оказалось не готово, делегировав полномочия разного рода вышестоящим органам, во главе которых стояли «выходцы из народа», быстро превратившиеся из фактических в анекдотических. А описательная демократия авангарда, основанная на абстрактном мышлении и ценности образования, вызывает у тех, кто отказывается от четко сформулированных прав в пользу теневых сделок, минимум зевоту и максимум — агрессию. Идеи авангарда, таким образом, всегда нуждаются в защите — и чем шире раскидывается эта родина слонов (и перформанса!), тем больше шансов, что она наконец-то станет для России исторической. Но ведь общий вектор авангардной мысли был универсальным во всех техниках. Почему бы не записать в начала перформанса и социальную инженерию конструктивистских зодчих? Чем коллективное устройство «Персимфанса» принципиально отличается от проектов фабрик-кухонь с объективированным и автоматизированным процессом питания?

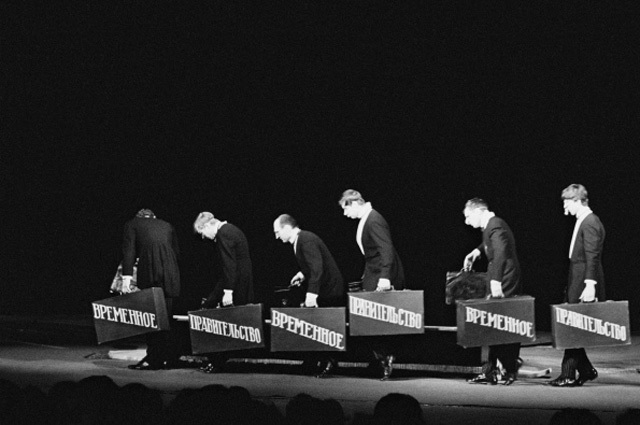

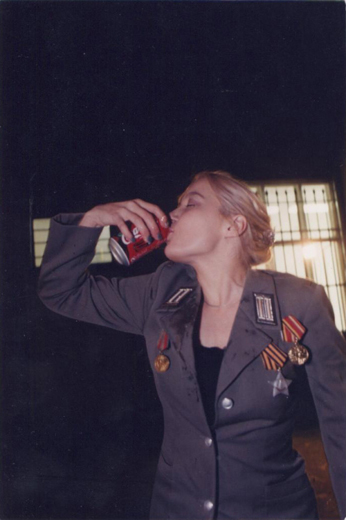

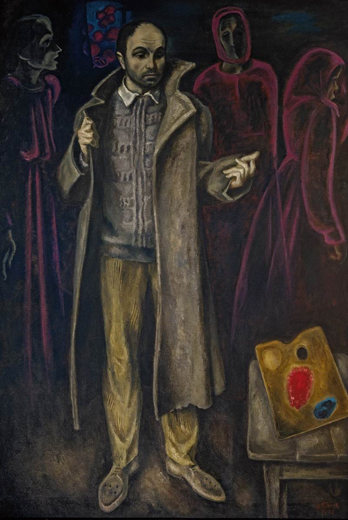

Ничем. Вопрос, однако, в другом: стоит ли искать в наборе экспериментов в области создания искусства для нового человека истоки перформанса? Эпоха авангарда становится привилегированным полем, на котором растут сто цветов. Последующие эпохи специализированы и обходятся без «Театра на Таганке», «Театра.doc», Московского скретч-оркестра и других инициатив, вписывающихся в заданное авангардным предисловием определение. В отделе, посвященном постсоветскому перформансу, мы наблюдаем, однако, иную крайность. Здесь перформансом считается все, что связано с телом художника. В видео «Синих носов» роли исполняют члены группы Вячеслав Мизин и Александр Шабуров, следовательно, это перформанс. Как только художник начинает использовать свое тело, он попадает в историю жанра. Утвержденные идеалы авангарда как борьбы за равенство, выражавшейся в демократичных инициативах, сменяются индивидуализмом высказывания от первого лица, и суть политически сознательной деятельности авангардистов уходит на второй план. Кураторам следовало бы включить в предысторию богатый набор автопортретов разных художников, от Дюрера до Мунка, — это ведь тоже перформанс, действие напоказ. А как бы заиграл раздел 1970-х, если в него поместить «Шинель отца» Виктора Попкова — изображенный на холсте акт самоидентификации с поколением Великой Победы, идеально рифмующийся с перформансом Елены Ковылиной «Вальс»!

В общем, кураторы, вслед за Роузли Голдберг, делают все, чтобы у перформанса никогда не появилось положительного определения. Это тоже объяснимо: очень хочется сохранить радиоактивный и непредсказуемый характер этого вида искусства, раз уж почти все объектно-ориентированное творчество вписывается в те или иные контексты или сценарии, застывает в определениях, не дающих двигаться вперед. Послевоенный перформанс связан с ценностями авангарда как раз через отрицание объектности, помещающее искусство в товарно-денежные, а значит, и в статусные отношения. Поэтому перформанс все-таки можно узко определить как живое выступление художника или подготовленных им людей, основанное на выполнении заранее подготовленного алгоритма — то есть программы действий, по окончательному выполнению которой наступает завершение акции. Тогда, правда, семьдесят процентов книги Голдберг и выставки «Перформанс в России» следовало бы сократить и вместо этого обратиться к другим формам общественного выражения, структурно напоминающим вышеприведенное определение.

Например, вернуться к политизации эстетики, благо большая часть перформансов в постсоветской России связана именно с этим процессом. В политической сфере ближе всего к современному перформансу лежат демонстрация и митинг, на которые люди собираются с заранее согласованной программой с целью добиться ее официального утверждения. Разговор о перформансе должен быть в первую очередь разговором о свободе, учитывающем адресата — политического субъекта, окруженного предписаниями и нормами. Иначе мы не увидим специфики ни российского перформанса, ни жанра в целом. С повышением гражданской активности связан расцвет политического перформанса в наше время. Очередной важной главой истории перформанса стала акция Петра Павленского «Отделение». Сидя на заборе Центра им. В. П. Сербского в Москве, Павленский отрезал себе мочку уха в знак протеста и против карательной медицины, и широкого распространения конформизма в российском обществе, которое он в интервью радио «Свобода» сравнил со стадом овец. Если рассматривать «Отделение» как очередную главу истории перформанса в России, мы видим развитие жанра: от освобождающей унификации эстетического языка и языка тела в авангарде с помощью авторитарной власти до индивидуального протеста против угнетающей унификации, производимой авторитарными институтами. Интересно, однако, что в основе и у авангардных авторов, и у Павленского лежит обобщение: проекты и жесты не направлены на конкретные проблемные участки общественной жизни, они скорее обращения с пьедестала, послания Прометеев и Спартаков, адресованные пассивному плебсу. Без привилегий равновеликих власти наблюдателей-творцов мы, однако, рискуем окунуться в среду, которую заранее признали аморфной или хуже того — враждебной. Открывать в себе то, против чего борешься, — травматический опыт. «Отделение» все-таки не только политическая акция, но и художественная. И принадлежность к эстетической сфере скрывает связь выразительного протеста с повседневными проявлениями агрессии, от скандала на кассе в супермаркете до популистских акций правых политиков. Акция Павленского как произведение искусства претендует на уникальность и замкнутость высказывания, обращенного к обществу в целом, понимаемому как монолитная, единая толпа. Демонстрируемое Павленским насилие по отношению к себе вроде бы отражает насилие институтов власти. Но вдруг «Отделение», как и многие другие акции Павленского и, скажем, «Войны», всего лишь агрессия, свойственная обществу в целом, но на другом этаже — этаже искусства? Может быть, Павленский в общем потоке, а не гребет против него? Кажется, ценность и независимость такого высказывания — это иллюзия, и будущего у этой иллюзии нет.

А может, и есть. Правовая унификация России постоянно на грани катастрофы, чему сотни свидетельств — от станицы «Кущёвская» до приднестровских партизанов. Там, где справедливость распределяется не в открытую, а по теневым каналам, созданным в сложном симбиозе разных ячеек общества — семьи, кружка по дзюдо, филологического факультета, администрации города, — возникает общество крика. Тот, кто кричит, заранее предполагает, что кричит в пустоту или серый туман, потому что трудно вывести человека за рамки удобных социальных связей и напомнить ему или ей о предписанной законом общественной морали. Это напоминает старый советский анекдот: «А по телефону нельзя было позвонить?». Крик дает шанс быть замеченным, но и непонятым: слов не разобрать, все тонет в фарисействе, услышали все, но никто не отнес на свой счет. Возможно, однако, что позвонить действительно нельзя, и единственной художественной стратегией, как-то объединяющей коллективный опыт насилия и противодействия насилию, останется крик с пьедестала.