Ирина Нахова: «Сильный характер у меня есть»

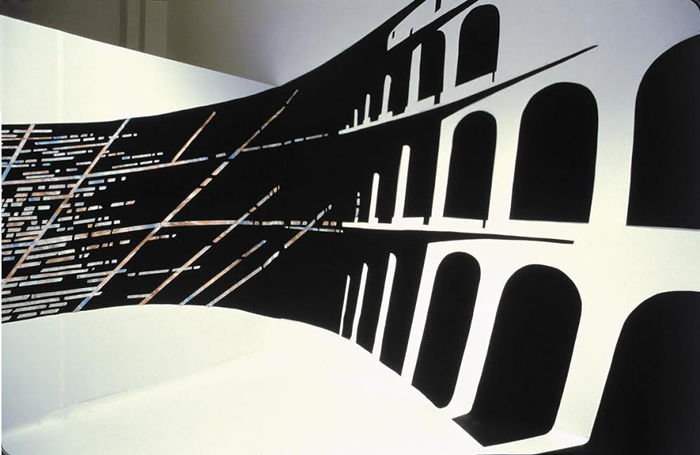

Ирина Нахова — один из первых русских художников, начавший заниматься искусством инсталляции в России, создав в середине 1980-х в своей квартире серию крупномасштабных проектов «Комнаты». В 2013 году Нахова стала лауреатом Премии Кандинского, а в начале этого года она была объявлена экспонентом Павильона России на 56-й Международной художественной выставке — Венецианской биеннале. Во время монтажа ее новой инсталляции «Рай», демонстрирующейся сейчас в Большом винохранилище Центра современного искусства «ВИНЗАВОД», с Ириной Наховой встретился художественный критик Владимир Левашов и поговорил с ней об учебе в Полиграфическом институте, внутренней свободе, «Комнатах» и о предложении стать художником Русского павильона.

Ирина Нахова. 2013. Courtesy Ирина Нахова

Ирина Нахова. 2013. Courtesy Ирина Нахова

В.Л.: Помнишь ли ты, когда к тебе впервые пришла мысль о занятиях искусством? Был ли вообще такой момент?

И.Н.: Безусловно был: после того как я перебрала несколько профессий — хирурга, медика, шахматиста и театрального режиссера. Мне тогда было лет 12–13, и я была акселераткой. Доставала билеты на всякие Таганки и Малые Бронные и по многу раз смотрела любимые спектакли. Я даже ходила в какую-то театральную студию, однако довольно быстро поняла, что театральный режиссер — профессия общественная, и в ней нужен не просто сильный характер (он-то как раз у меня был). Требуется орать на подчиненных, добиваясь того, чего ты хочешь, и, главное, постоянно находиться в коммуникации с другими людьми. А это не для меня. Но, кстати сказать, идея театральной постановки меня до сих пор не оставляет, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу сделать, к примеру, какую-нибудь оперу. Когда я хожу смотреть спектакли или оперы, мне всегда кажется, что у меня бы лучше получилось. Нет, безусловно, есть совершенно замечательные вещи, но все равно мне кажется, что их тоже можно было бы улучшить.

В.Л.: Отказавшись от желания стать театральным режиссером, ты отправилась учиться в художественную школу?

И.Н. Совершенно нет… Господи, я эту историю чуть ли не в каждом интервью рассказываю! Итак, начну еще раз: моя мама работала в «Детгизе». В один прекрасный день она по каким-то своим делам направилась в мастерскую Вити Пивоварова на улицу Богдана Хмельницкого. И взяла меня с собой. Мне было, как я уже сказала, лет тринадцать, и я впервые попала в мастерскую художника. И там, помимо детских иллюстраций, которые Витя показывал маме, я увидела его большие полотна, прислоненные к стене, и все то, что на стене висело. Меня настолько поразили все эти сюрреалистические работы, что в конце визита я спросила: «А можно мне к вам еще раз прийти?» Витя тогда, наверное, подумал, что девочка вскорости все выбросит из головы и никогда не вернется, поэтому сказал: «Конечно, конечно приходите». Но подросток был наглый и назойливый. И стал звонить и приходить — снова и снова. В результате мы подружились, и с этой дружбы началась моя новая жизнь.

В.Л.: А как и чему он тебя учил?

И.Н.: Витя меня не учил вообще. Я просто смотрела, мы просто дружили. И поскольку он в свое время закончил Полиграфический институт, мне тоже безумно захотелось после школы пойти туда учиться. Полиграф был тогда самым либеральным вузом. И где-то лет с 14–15 надо было начинать в него готовиться, поскольку был большой конкурс, поступить было трудно. Экзаменов, между прочим, было очень много: семь специальных помимо четырех неспециальных.

Формально моими первыми учителями, как я опять же много раз уже говорила, были Виталий Комар и Александр Меламид. Другое дело, что у них я была всего дважды, чтобы натаскаться по живописи. Они ставили натюрморт, уходили на пару часов, а потом возвращались и говорили: «О! Хорошо!» Были они меня лет на десять старше и, будучи студентами, так подрабатывали. Ну, я и поняла, что таким образом я могу сама дома обучаться. И сказала родителям, что я больше туда не пойду: непродуктивно платить деньги ни за что. С этим смешно получилось: мы с Аликом и Виталиком впервые встретились как бы задолго до нашего взрослого, более позднего, знакомства…

А вот с кем я действительно занималась живописью, причем целых два года, так это с таким совершенно потрясающим преподавателем Яном Райхваргером. Он еще в семидесятых эмигрировал, и сейчас знаменитый израильский художник. Я почему-то никогда о нем не рассказываю, хотя именно он поставил мне глаз.

У Райхваргера была студия в бывшем Преображенском монастыре. В толстой монастырской стене он арендовал какое-то помещение дворницкой с замечательными сводчатыми потолками. Занималось там человек восемь-десять, два раза в неделю, причем я была самая маленькая. Очень важным у Райхваргера было то, что он не только обучал живописи и рисунку, но давал нам список книг для чтения. Список начинался с «Илиады» Гомера, «Дафниса и Хлои» и Апулеевского «Золотого осла». Идея была в том, что художник обязан быть образованным человеком.

А после Яна Райхваргера я занималась живописью с Юрием Константиновичем Бурджеляном, который позже был у нас преподавателем в институте. Перед Яном я была совсем маленькой девочкой, он мне действительно открывал глаза на живопись, а с Бурджеляном я уже ругалась и спорила, считая, что лучше понимаю.

В.Л.: Бурджелян — он же легенда Полиграфа?

И.Н.: Легенда легендой, но мы всю жизнь с ним ругались и при этом всю жизнь дружили, но именно как художники, а не как учитель и ученица. Я его очень любила, и он меня, по-моему, тоже.

Еще чтобы подготовиться к сдаче экзамена по плакату и шрифту в Полиграфе, я ходила к Соне Ганнушкиной, тоже, кстати, легенде. И ее папа Евгений Ганнушкин, как и она, был легендой шрифта. А дедушка, Петр Ганнушкин, как известно, — легендой психиатрии. Потом Соня уехала в Нью-Йорк, осуществила свою мечту, проработав лет двадцать дизайнером музея Метрополитен.

В.Л.: Ну и после всего этого ты, конечно же, просто не могла не поступить…

И.Н.: Да, я поступила с первого раза, что казалось совершенно невозможным. Но поступила я на заочное отделение, поскольку не хотела ходить на очное и учить марксизм-ленинизм, историю партии и терять время другими способами. Как не хотела изучать и технологию полиграфического производства. Единственное, что мы, заочники, должны были делать, так это сдавать экзамены два раза в год и еще рисовать что-то. То есть сразу после школы я стала заниматься творчеством и изучением всего на свете…

Еще в школе, когда мне было всего 16 лет, я познакомилась с Моней [Андреем Монастырским — прим. автора]. Я ушла от родителей, и мы стали снимать квартиру, жить вместе, и у нас был круг близких друзей: Лева Рубинштейн, Никита Алексеев, Гога Кизевальтер… При этом все время посвящалось творчеству, именно оно было самым главным и самым важным — не романы или какие-то гулянки.

Если нужно было выбирать, идти на какое-нибудь, не знаю, обсуждение или на суаре, то всегда выбиралось первое. Друзей мы видели каждый божий вечер, и это быстро стало надоедать. Я предпочитала одинокие художественные занятия, этот процесс представлялся мне совершенно феерическим…

В.Л.: Как же ты самообучалась?

И.Н.: В Полиграфе давали задания — натюрморты, что-то с натуры. Но помимо всего подобного я тогда уже стала пробовать какие-то другие формы, писать не только то, что видела глазами. Были книги, другие формы выражения, тот же Эрик Булатов. Владимир Янкилевский тогда производил на меня наиболее сильное впечатление: из всех он был самым изобильным, самым фантастическим. В его мастерской на Сретенке было столько всего! Эти гробы, множество огромных работ — ярких, страстных, очень таких «от живота». Я и сама пробовала что-то делать в разных направлениях, при этом понимая, что занимаюсь именно освоением ремесла. Не то что ты такой певчий соловей на ветке, а именно годы упорного обучения.

В.Л.: А как относились к твоей бурной жизни родители?

И.Н.: Сначала, конечно, они вообще не хотели, чтобы я занималась искусством и шла в Полиграф. Но поскольку я — тогда и всегда — была абсолютно непреклонна во всех своих решениях, и спорить со мной было невозможно, они покорились и стали мне помогать.

Институт был институтом, а все остальное время занимало самообучение и общение со знаменитыми впоследствии людьми. И это было чистой игрой, творчеством, хохотанием, писанием рассказов и стихов, рисованием, обменом мнениями. Мы встречались у нас, или у Вити Пивоварова, или у Сережи Бордачева, или еще где-то, ходили к Юре Мамлееву. Кроме того, у нас были друзья музыканты из консерватории, композиторы. Каким-то образом все эти люди друг друга всегда находили. Как мне, совсем еще маленькой девочке, с ними со всеми удалось познакомиться… Я считаю, что это был просто такой перст судьбы, иначе не объяснишь.

В.Л.: Из твоих слов ясно, что время окончания института не стало каким-то важным жизненным рубежом?

И.Н.: Да, абсолютно. Вообще, в своей жизни я служила месяца четыре после школы. Мама меня по блату устроила в Литературный музей от руки писать этикетки. Причем писала их я дома, а сдавала раз в неделю. Но мне и это занятие быстро наскучило, и моя служебная карьера закончилась. А потом, ведь можно было даже и без денег жить. Конечно, 40 рублей мы платили за комнату. Но в этом мне опять же мама помогала, поскольку, работая в детской литературе, уже на первом курсе пристроила меня какие-то книжки оформлять.

Минимальная советская зарплата была 60 рублей, в то время как полосная иллюстрация могла стоить 60 или даже 80 рублей. А за оформление целиком какой-нибудь большой толстой книжки ты мог получить до 1000 рублей, гигантские по тем временам деньги. Конечно, это не сразу так стало у меня получаться, но в конце концов я могла сделать одну книжку, потратив на это три месяца, и потом жить на эти деньги весь год.

В.Л.: Ты описываешь это время словно какую-то благословенную пору.

И.Н.: Ты знаешь, как я себя вспоминаю, так это была всегдашняя лихорадка работы. Проработав всю ночь, могла ложиться, встретив ранний рассвет в 4–5 утра, в абсолютно приподнятом состоянии. Было постоянное феерическое ощущение узнавания нового. Или ночами читала самиздатские книги. Я была губкой, впитывающей в себя бесконечное количество информации.

В.Л.: И когда же ты сделала первую работу, которую можешь считать взрослой?

И.Н.: Ну, я не знаю. Я совсем недавно видела две свои работы середины 1970-х годов, совсем, по идее, ученические. Но, как ни странно, они и сейчас очень даже смотрятся. Или вот огромный «Плафон» 1979 года, который пару лет назад впервые был выставлен — в Третьяковке. Его, 4,5 на 4,5 метра, я дома чирикала, и у меня, видимо, от гордости за саму себя дух захватывало. Или у меня сейчас дома висит маленькая работа, года 1974-го или 1973-го, как я ее называю «Фра Анджелико». Она замечательная и при этом смешная, я повесила ее на стенку, потому что мне хорошо, когда я на нее смотрю.

В.Л.: А сегодня ты испытываешь такие сильные чувства, как тогда?

И.Н.: Бывает. Но тогда это было каждый день, а сейчас — редко. Но бывает. Вот, например, сегодня: мы монтируем мою инсталляцию «Рай» в подвальном винохранилище на «Винзаводе» — и как только Сережа, наш видеоинженер, сделал проекцию, у меня просто мурашки по коже, я даже не рассчитывала, что так получится.

В.Л.: Но все же твоя первая программная, теперь уже классическая, работа — это серия инсталляций «Комнаты».

И.Н.: «Комнаты» — это был какой-то прорыв! И я очень хорошо помню, из чего все это зародилось. Была полнейшая, беспредельная брежневская депрессуха. До этого я тебе рассказывала об эйфории 1970-х. Но где-то в начале 1980-х произошел слом, наступила даже не агония предсмертная, а настоящий паралич. Лихорадка обучения, период интенсивного накопления прошли. Я чувствовала и знала, что у меня в руках накопилось умение, что я могу делать то, что хочу, хотя бы на определенном уровне. Но при этом окружение делает примерно то же самое, да и ты привык к этому кругу за десять лет, а выходов наружу нет, занавес закрыт. И поехать куда-либо, чтобы что-то увидеть или показать новое, возможности нет никакой. Ресурс исчерпан, а ты еще не исчерпан, и это ведет к депрессии: неужели это будет длиться вечно?

В.Л.: Ирония истории, однако, в том, что оставалось подождать всего-то несколько лет.

И.Н.: Да, но только никто об этом не догадывался… И тогда я в отчаянии стала срывать, выбрасываешь все, очищать пространство из неодолимого желания что-либо изменить. Это было нечто абсолютно радикальное. Я же всегда что-то делаю только из крайней необходимости. И тогда была эта самая крайняя необходимость. Я сама не знала, что делаю, знала только, что мне нужно сделать хоть что-либо. Это был такой совершенно естественный жест, я произвела расширение пространства квартиры, поскольку никаких других способов изменения личного пространства у меня просто не было. А потом все пошло-поехало. «Комнат» было пять, и они продолжались, сменяя другу друга, пять лет: в 1983-м, 1984-м, 1985-м, 1986-м. А в 1987-м уже пятая «Комната» была сделана в выставочном пространстве.

В.Л.: Одна «Комната» сменяла другую без перерыва?

И.Н.: Нет, конечно. Я же там жила (и живу в той же квартире в Москве до сих пор), я должна была делать те же детские книжки, еще что-то. Первую «Комнату», предположим, я делала два месяца и существовала она еще, может быть, недели две — для посещений. Потом все сдиралась, выбрасывалась на помойку, и я возвращалась к своей рутине. Еще через год снова становилось невмоготу, и я снова начинала этим заниматься.

В.Л.: То есть когда ты разобралась с первой «Комнатой», у тебя и в мыслях не было заняться следующей? Другими словами, это не многочастный проект? А существовало ли вообще понятие проекта, идея запланированного поведения в то время?

И.Н.: Нет, у меня этого не было. Хотя слово «проект» вообще-то употреблялось. Я знала, например, что у Вити Пивоварова была работа «Проекты для одинокого человека». Но как такового проекта как чего-то такого запланированного… нет. Зато само деланье «Комнат» было очень счастливым временем. Это был совершенно новый уровень счастья! Теперь его было гораздо больше. И я была его архитектором.

В.Л.: Выходит, что самые социально тяжелые годы ты пережила вместе со своими «Комнатами», а с последней переехала в перестройку?

И.Н.: Да. Я уже была к этому готова. И когда стало возможно ездить за границу, это не стало для меня травмой. Все уже прежде было опробовано в самой для себя построенной реальности. Эти «Комнаты», они были исключительно для меня, ни для кого другого. А потом, я же одновременно занималась и живописью. Живопись влияла на «Комнаты», а «Комнаты» — на живопись. В моей живописи начала 1980-х и даже конца 1970-х годов существовали пустые пространства. Когда картины стали большего размера, практически говоря, я писала пространства для себя, создавала для самой себя иллюзорную реальность, без которой просто не могла существовать.

И сегодня я вешаю на стенку картину того времени — и балдею. Я могу с этим пространством жить, могу входить в него, уходить из него, в нем я сама себе хозяйка. Больше, чем где-либо: ты можешь радоваться, можешь переделывать, конструировать своими руками собственную жизнь.

В.Л.: А что случилось потом, после 1987 года?

И.Н.: Стало возможным ездить и делать проекты. Была ли это случайность или же перст судьбы, но мои работы попали тогда на Sotheby’s, и после этого многое переменилось. При этом сама я, так же как и Кабаков, на аукционе не присутствовала: было стыдно, казалось, это что-то абсолютно политическое…

В.Л.: А как ты попала в эту компанию? Была какая-то интрига?

И.Н.: Ты знаешь, я не в курсе. Мне позвонили и сказали, что меня выбрали. По каким критериям и кто — совершенно не представляю себе. Я никогда ничего особенного не прошу, просить или как то подгадывать ненавижу: да — да, нет — нет.

В.Л.: То есть за границей ты оказалась благодаря Sotheby’s?

И.Н.: Наверное, можно и так сказать. Но впервые профессионально я поехала в рамках проекта «ИсKUNSTво». Лизу Шмитц помнишь? А как турист просто выехала впервые к своей давней итальянской подруге Габриэле, в Болонью. Приехала туда из Москвы на поезде через Париж. И одна путешествовала по Италии на электричках в состоянии полнейшего счастья. У меня было ощущение, что так и должно быть, так и нужно жить. Именно так, а не по-другому. Или я вспомнила, что когда-то так жила, что это правильно, а все остальное, что было потом, то, как мы живем, — это совершенно не правильно.

В.Л.: А в профессиональном смысле были какие-то открытия, потрясения?

И.Н.: Да нет, совершенно ничего не поменялось. Я это все знала. Я наблюдала все это воочию, как бы встречаясь со своими давнишними друзьями. То, что я раньше любила, я и теперь любила. Просто мир книжный перелился в мир реальный, физический. Это не было потрясением — вот это удивительно.

Дальше я ездила туда-сюда, делала свои проекты. Теперь я могла осуществить свои фантазии в выставках другого масштаба, не только в собственной квартире. Но все это не было шоком, просто нормально, хорошо, как и должно было быть. И когда в 1989 году я поехала в Соединенные Штаты по приглашению Филис Кайнд (американский галерист и арт-дилер. Первую галерею открыла в 1967 году в Чикаго. В 1986 году посетила Советский Союз, после чего начала экспонировать в своей галерее в Нью-Йорке работы неофициальных советских художников. Помимо Ирины Наховой, она сотрудничала с Олегом Васильевым, Семеном Файбисовичем, Тимуром Новиковым и др. В 2009 году ушла на покой. — «Артгид»), опять было все то же самое. Только природа другая, но я все равно чувствовала себя как дома: весь мир — твой дом, и так и должно быть. А вот обратно в банку забираться тяжело.

В.Л.: И с тех пор все было совершенно ровненько?

И.Н.: Нет, конечно. Но все равно самые интересные вещи всегда происходят в пространстве творчества. Для меня каждая работа означает освоение какого-то пространства, освоение мысли или ситуации, которая не совсем ясна. Я это делаю только для себя, чтобы понять что-то. Так я познаю мир. Как правило, меня вовлекают в ту или иную историю какие-то жизненные ситуации, либо политические, либо связанные с моей личной жизнью. Смерть родителей, отношения с кем-то или что мне нагрубил кто-то или почему-то поставил меня в определенную ситуацию. Такую, которую я не очень знаю. Мне нужно все для себя прояснить, иначе не интересно. К примеру, та работа, что была на Премии Кандинского, — в этих фотографиях, в конце концов, история и моей жизни, и жизни моих родителей. Все перемешано, конечно, но всегда идет от реальности.

В.Л.: А как ты восприняла предложение стать художником Павильона России на следующей Венецианской биеннале?

И.Н.: Вот это как раз было абсолютно неожиданным. Я даже сначала подумала, что это шутка такая — нехорошая шутка. Для меня эта работа — возможность совершенно иного масштаба, в этом проекте я смогу сделать то, чего прежде не могла сделать просто из-за отсутствия средств и пространства такого размера. Это потрясающая возможность, радость другого масштаба, вот и все. Мне все говорят, что Венеция — это такое развлекалово для художественной публики, но я этого не знаю. И делать я буду то, что мне важно, что мне нужно. То есть все то же самое. С кем-то мой проект попадет в резонанс — замечательно, а не попадет, так не попадет. Я делаю это для себя.