Видеоарт в глазах смотрящего

Движущееся изображение давно вышло за пределы экранов. Сегодня работы, созданные на стыке видео, медиа и современного искусства, все чаще становятся частью музейных экспозиций, а не расписания кинофестивалей. Видео растворяется в VR-пространстве, меняет восприятие архитектуры выставки, вступает в диалог с объектами, звуком и зрителем, — и вместе с тем все больше размывает границы своего жанра. Разные его примеры показывает сегодня открытое хранение Музея «Гараж»: отталкиваясь от работ из коллекции и произведений приглашенных художников, программа видеоэссе выстраивает карту приемов, сюжетов и форматов, в которых существует медиум. Сориентироваться в этом многообразии и проследить пути развития видео помогает эксперт по истории и теории видеоарта Александра Першеева.

Работа группы «Фабрика найденных одежд» «Алые паруса» в экспозиции открытого хранения Музея современного искусства «Гараж». 2025. Фото: Алексей Народицкий. © Музей современного искусства «Гараж»

Работа группы «Фабрика найденных одежд» «Алые паруса» в экспозиции открытого хранения Музея современного искусства «Гараж». 2025. Фото: Алексей Народицкий. © Музей современного искусства «Гараж»

Видеоарт — это зеркало, разбитое на тысячи осколков, каждый из которых отражает изменчивую, многоликую и ускользающую от четких определений природу современного искусства. Здесь изображения становятся точкой пересечения материального и иллюзорного, привычных сюжетов и новых идей. От небольших телевизоров до VR-вселенных — видеоарт находится в постоянном взаимодействии с контекстом и формой, переопределяя само понятие произведения. В том же множестве форм видео появляется на выставках современного искусства, отчего бывает непросто определить, к какой категории относится та или иная работа, с кем или чем автор ведет диалог.

В книге «Что такое видеоарт сегодня?» Фабрис Бусто начинает рассуждение с того, что видеоарт — текучая форма искусства, выходящая за любые нарочно поставленные границы[1]. Произведения этого направления невозможно определить по какому-либо одному техническому, стилистическому или содержательному признаку; значение каждой работы во многом зависит от интерпретации.

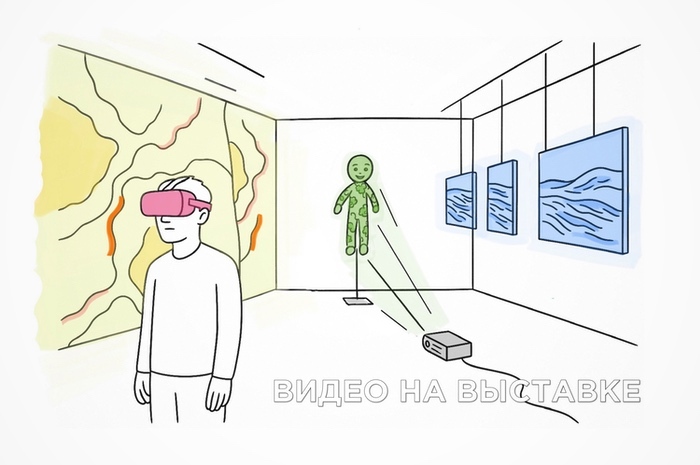

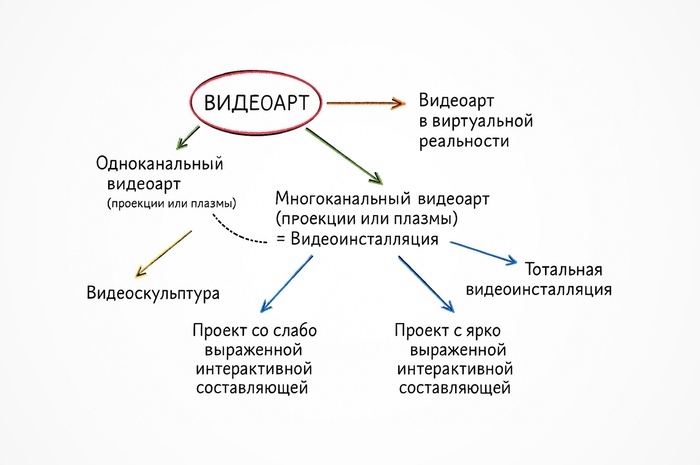

Для начала посмотрим на то, как произведение видеоарта взаимодействует с пространством, в котором оказывается. Одно из различий заключено между одноканальным и многоканальным видео. Если первая работа представляет собой, например, проекцию на экран или показ на плазме (в зависимости от технических характеристик, важных для художника), то вторая — это движущееся изображение, распределенное на несколько экранов, которые могут различаться по размеру, форме и типу проекции. Здесь изображение выходит за пределы плоскости стены и захватывает пространство, становясь скорее видеоинсталляцией[2].

В разговоре о видеоинсталляции возникает вопрос, насколько активен ее инсталляционный компонент. Возникает новая «развилка»: экраны могут мирно висеть на стенах выставочного зала либо подчинять его себе, окружая зрителей и/или создавая сложный рисунок разметки пространства. Например, группа AES+F располагает экраны словно фриз, идущий по длинной стене, а Айзек Джулиан использует их для разделения галерейного зала, как передвижные ширмы. Кроме того, существуют тотальные видеоинсталляции, полностью захватывающие выставочное пространство и активно вовлекающие в него зрителя — к ним относятся работы Пипилотти Рист и Рёдзи Икеды. В этом аспекте видео превосходит кинематограф, так как имеет способность к интерактивности, меняясь в зависимости от степени взаимодействия со зрителем.

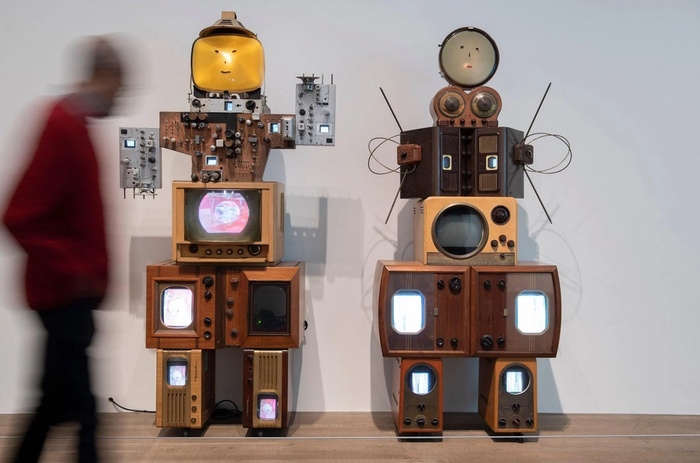

Другой формой существования видеоарта в пространстве является видеоскульптура. Обычно изображение поглощает и заменяет собой экран, который мы не видим и о котором не думаем. В случае видеоскульптуры художник придает проекционной поверхности объем и выразительную форму, делает его видимым — у изображения появляется собственное материальное воплощение. Так, в работе «Видя другую игру» Matiush First исследует создание художественного образа с использованием современных производственных технологий и возможность его автоматизации этого процесса. Наряду с видео представлены деформированные стулья, будто бы вырвавшиеся из digital-пространства, а также графика в стиле ASCII-арта (изображения из символов, цифр и букв). Оба «офлайн-дополнения» созданы с помощью роботизированной руки, что еще больше усиливает контраст между виртуальным и реальным, позволяя зрителям обратить внимание на неточности, возникающие при сочетании ручного и автоматизированного труда. Видеоскульптура может состоять из множества экранов вроде ТВ-роботов Нам Джун Пайка из телевизионных приемников, или же оставаться одноканальной — как созданные с помощью видеопроекции лица тряпичных кукол Тони Урслера.

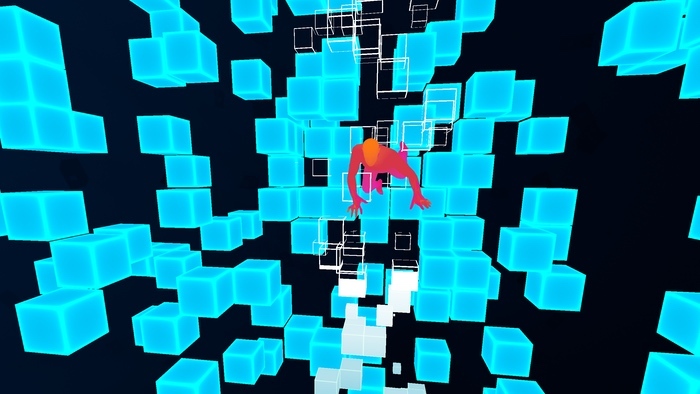

Виртуальная реальность стала одним из самых ярких способов экспонирования видеоарта. На выставке такая работа занимает совсем немного пространства (ведь зрителю нужен только VR-шлем), но ее виртуальное воплощение бывает необъятным. Попадая в эту вселенную, зритель становится ее частью — как в «Сансара» (Samsara) Хуана Синь-цзяня, где человек ощущает на себе последствия апокалипсиса, после которого перерождается. Такие изменения, как ядерная катастрофа или взрыв на космическом корабле, воспринимаются через тело смотрящего: его ладони покрываются язвами или застывают в бесконечном вакууме, становясь чуть ли не главным повествовательным элементом.

В VR можно и вовсе раствориться, теряя собственную идентичность. Так происходит в проекте «Голиаф» (Goliath) Барри Джина Мерфи и Мэй Абдаллы, где повествование ведется от лица сироты с шизофренией, а восприятие реальности выстраивается через участие героя в онлайн-играх. В психоделическом виртуальном мире он чувствует себя важнее и реальнее, чем в настоящем.

В виртуальной реальности интерактивность оказывается не опцией, а ключевым инструментом создания произведения, ведь художник погружает зрителя в пространство, которое откликается на его действия и присутствие.

Произведения видеоарта различаются не только по техническому воплощению, но и по содержанию. Невозможно однозначно определить, «что хотел сказать автор», поскольку в каждом проекте свои задачи, темы и способы реализации. Более уместным и показательным станет поиск ответа на вопрос о том, где и как художник вступает в диалог со зрителем, а также в чем заключается эта коммуникация в конкретном случае[3]. Чтобы облегчить задачу, начнем с анализа видов кинематографа, постепенно двигаясь к полю современного искусства.

«Традиционное» кино — коммерческое и мейнстримное — знакомо зрителю лучше всего. Ежегодно выпускаются сотни полнометражных фильмов, которые находят свою публику в кинотеатрах, на стриминговых платформах, или же в менее привычных пространствах сети. Большинство картин имеет стандартный хронометраж (от полутора до двух с половиной часов), строится на основе классических моделей повествования (например, «избранный герой против вселенского зла») и вписываются в классическую жанровую систему. Успешность такого фильма определяется широтой охвата аудитории и кассовыми сборами.

Авторское кино выделяется на фоне коммерческих картин благодаря индивидуальным стилям режиссеров, которые стремятся расширить представление зрителя о том, каким может быть кинематограф. Парадоксальные драматургические приемы, необычные герои, изощренные визуальные тропы, смелая работа за монтажным столом могут восхищать или вызывать недоумение. Но автор независимого кино не стремится понравиться всем. В отличие от создателей коммерческого кино, он не старается развлечь зрителя давно известными сюжетами, а рассказывает о персонажах, которые не вписываются в простую и ясную картину мира массовой культуры. Такие работы чаще относят к фестивальному кино, предполагающему зрительский интерес к новому и необычному[4].

Еще дальше от традиционного фильма на нашей воображаемой оси координат стоит экспериментальное кино, которое и вовсе не рассказывает историй. Дадаистское и сюрреалистическое кино 1920-х, киноавангард, структурное кино — здесь кинематограф размышляет не о жизни, а о самом себе. В этой зоне кинорежиссеры сосуществуют с художниками, стремясь переосмыслить язык кино (что приводит к появлению «фильма художника»[5]). Акцент переносится с сюжета на формальные поиски и анализ выразительных возможностей экранного образа. Подобно тому, как филологи исследуют литературу, используя ее же инструмент — письменный язык, режиссеры экспериментального кино строят теории и проводят эксперименты с помощью самого медиума кино.

Наша «крайняя точка» оси — видеоарт, экранное искусство на пересечении полей кино, телевидения, видеоигр и современного искусства. Это проекты, создаваемые художниками для музеев и галерей и активно исследующиевозможности движущегося изображения: оно используется само по себе либо сочетается, например, с перформансом или звуковым ландшафтом. Видеохудожникам, в отличие от кинематографистов, важно не столько надолго удержать внимание зрителя, сколько спроектировать произведение как часть целостного опыта — посещения выставки. Благодаря открытому и гибкому экспозиционному пространству художники могут выбрать любую из форм проекта, о которых шла речь выше (одноканальное видео, многоканальная инсталляция и т. д.). Например, работа Алексея Исаева «Лета», где фрагменты цифровых символов летят во тьме, словно увлекаемые течением реки забвения, смотрится по-разному в зависимости от того, какой экран был выбран для ее экспонирования.

Хотя у видеоарта аудитория заметно уже, чем у коммерческого или фестивального кино, он остаетсявостребованной формой искусства. На крупной выставке или арт-ярмарке почти всегда можно увидеть его яркие и выразительные примеры. Работа видеохудожника здесь не встречает зрителя напрямую, как это происходит в кинотеатре, а становится частью общего выставочного пространства, вступая в диалог с другими произведениями. Один из примеров такого подхода — программа видеоэссе в открытом хранении Музея «Гараж».

Анализируя содержание видеоарта, важно учитывать, как его идентифицирует сам автор: это помогает выбрать корректную перспективу для интерпретации. Если художник позиционирует свое произведение как фильм, его следует рассматривать в контексте кинематографа и сравнивать с аналогичными работами в этой области. Если же автор определяет проект как видеоарт, нужно исходить из соответствующего художественного контекста и сопоставлять «подобное с подобным». Роль зрителя во многом определяется позицией, которую предлагает ему автор: будь то массовый кинозритель, синефил или зритель-соучастник произведения видеоарта.

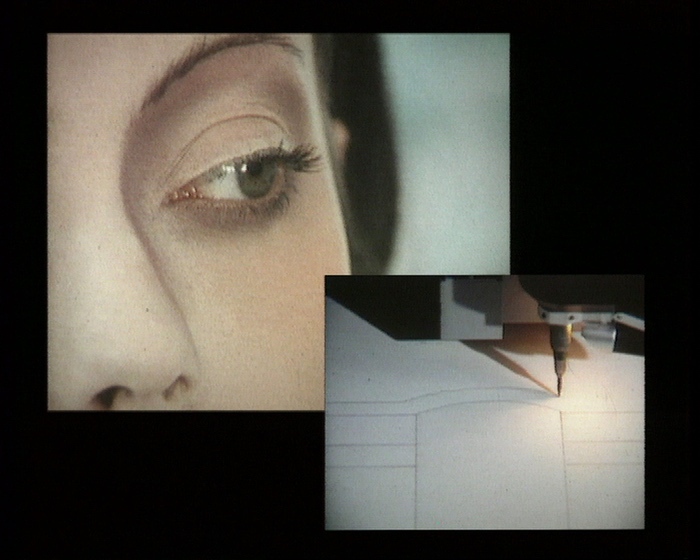

Что касается структуры повествования, то здесь особенно трудно провести четкие границы: необходимо вникать в особенности каждого конкретного произведения. Видеохудожники нередко стремятся проанализировать определенный аспект существования медиа или культурных норм, охотно пересекая жанровые границы или трансформируя их. Можно взять правила построения документального фильма и придать ему поэтическое звучание как в проекте «Фабрики найденных одежд» под названием «Алые паруса». В этой работе художницы переосмысляют судьбу Ассоль. Изначально мы видим черно-белую, похожую на документальную, съемку швейного цеха и работающих в нем девушек. В процесс шитья вмешивается несколько пожилых женщин, поющих хором: «Ребята, надо верить в чудеса». Они вырывают из рук работниц сшитую ими ткань и выносят полотна на улицу. Изображение становится цветным — перед нами проявляется ярко-красный цвет этих лент. В открытом хранении Музея «Гараж» видео показывается не просто на экране, но в окружении красных тканей, будто вышедших из самого кадра, что усиливает ощущение надежды и воодушевления.

Впрочем, поэтику документального кино можно трансформировать и в нечто фантасмагоричное — соединяя сюжетную канву русской сказки с образностью сюрреалистического аниме, как это делает Светлана Холлис в видео «Тепло, горячо, холодно». Начинается видео как документация камерного хеппенинга: художник Герман Виноградов признается в любви уснувшей щуке, то нашептывая, то пропевая свои размышления об актуальном художественном контексте. А затем мы переносимся на ВДНХ, где документируется другой перформанс: на льду балансирует «морская царевна», похожая одновременно на косплеершу аниме и надувную куклу. В этом видео визуальные и словесные образы переплетаются, создавая чувственную, одновременно убедительную и нарочито условную атмосферу.

Похожая вариативность подходов возможна и в формате видеоэссе — жанре высказывания, которое, как и литературное эссе, предполагает яркий авторский почерк, нечеткую структуру и свободную форму. Такого рода текст может быть как бесхитростной пробой пера школьника, так и виртуозным философским высказыванием вроде «Опытов» Монтеня. Также обстоит дело и с видеоэссе. Формально оно представляет собой аналитически смонтированный визуальный ряд на определенную тему, часто сопровождаемый закадровым текстом, где автор размышляет об исследуемом феномене. Австралийский писатель и куратор Конор Бейтмен в свое время сформулировал «11 способов создать видеоэссе»[6] и сделал акцент на том, как перемонтаж существующего кино- и видеоматериала может открывать новые грани смысла изображаемого, а авторский комментарий направляет мысль зрителя в нужную сторону. Видеоэссе также может принимать разные формы: коммерческий продукт, инструмент кинокритика, учебное упражнение для начинающего режиссера или работа для фестиваля. Оно может находиться на стыке документального и игрового кино (как «Фильм-социализм» Жан-Люка Годара или «Интерфейс» Харуна Фароки, в котором художник размышляет о том, что значит работать с существующими произведениями и архивами вместо того, чтобы создавать новые), а может становиться произведением видеоарта вроде «Как быть невидимым» (How not to be seen) Хито Штейерль или «Агентство никогда» (Agency of nowhen) Сары Кульманн, похожего на абсурдистский перемонтаж видеоконтента из социальных сетей. Форма в таких случаях следует за функцией и меняется в зависимости от задач автора. Иногда видеоэссе воплощается и в видеоскульптуре — например, в работе Дарьи Гнатченко Muscae Volitantes, смонтированной из видео с камер наблюдения и демонстрируемой на экране под потолком, что усиливает эффект слежки. Видеоэссе может быть представлено в форме инсталляции, способной захватить все пространство выставочного зала. Так, в проекте «Текст заявки к фильму» Даша Лихая транслирует движущееся изображение на парашют, развернутый в пространстве. Это кадры из ее личного архива — художница приглашает зрителя в свой воображаемый мир, а колеблющаяся ткань экрана придает этому опыту тактильное измерение.

Музейная экспозиция или кинозал, привычный экран или виртуальная реальность — в каком бы пространстве и форме ни воплощалось видео, каждый пример лишь подтверждает многогранность и многосоставность этого медиума. Рассмотрение отдельных работ и попытки их классификации помогают увидеть различия и детали, настроиться на более внимательное и тонкое восприятие, однако жесткие формальные критерии скорее мешают охватить видео как единое и целостное явление. Именно текучесть и смещение границ делают его интересным пространством для творческих экспериментов авторов, а зрителю позволяют потренироваться в восприятии современного медиаискусства.

Примечания

- ^ Qu’est-ce que c’est l’art video aujourd’hui? Ed. par Moisdon S. Boulogne: Editions de Beaux arts, 2008.

- ^ Elwes C. Installation and moving image. Columbia University Press, 2015.

- ^ Першеева А. Искусство обходного маневра // Искусство кино. 2022. № 9/10. С. 113–123.

- ^ Шредер П. Трансцендентальный стиль в кино. М.: Des Esseintes Press, 2023.

- ^ Кертис Д. Фильмы художников. М.: АдМаргинем Пресс, 2024.

- ^ Bateman C. The Video Essay As Art: 11 Ways to Make a Video Essay. URL: https://norbateman.co/11-ways-to-make-a-video-essay/?roistat_visit=2777234 (дата последнего обращения: 16.03.25).