Алиса Порет о войне и блокаде Ленинграда

Художница, график, ученица Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Филонова, звезда ленинградской богемы предвоенного времени, возлюбленная поэта Даниила Хармса провела самые страшные месяцы войны в осажденном Ленинграде. О том, как прошли эти месяцы и благодаря чему удалось спастись, Алиса Порет рассказала в своих мемуарах.

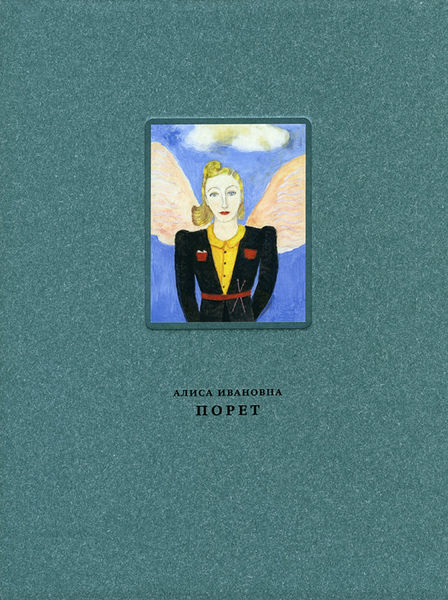

Портрет Алисы Порет, воспроизведенный в издании «Алиса Ивановна Порет. Живопись, графика, фотоархив, воспоминания». М.: Галеев Галерея, 2013

Портрет Алисы Порет, воспроизведенный в издании «Алиса Ивановна Порет. Живопись, графика, фотоархив, воспоминания». М.: Галеев Галерея, 2013

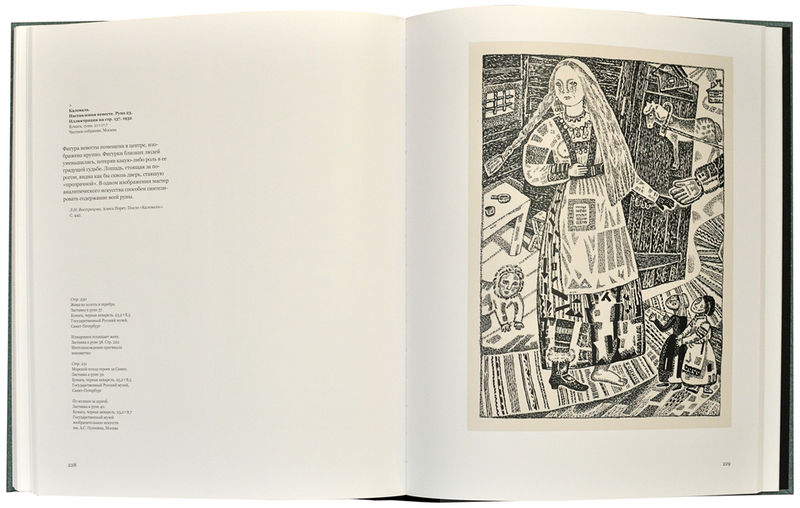

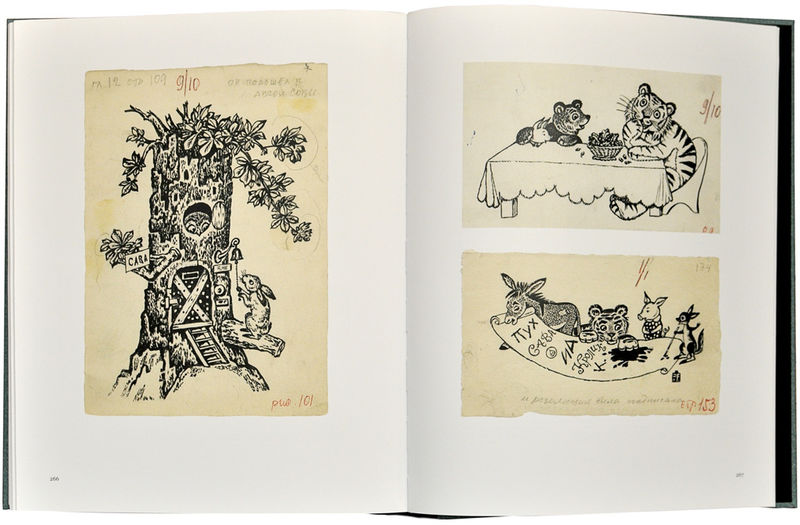

Алиса Порет — блистательная красавица (хотя в своих мемуарах она скорее отказывает себе в этом качестве), художница, график, ученица Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Филонова, звезда ленинградской богемы предвоенного времени, возлюбленная поэта Даниила Хармса, известная нам сегодня как один из классиков советской книжной иллюстрации (вспомним изданную в 1932 году драгоценную «Калевалу» и любимого всеми «Винни-Пуха» 1960 года). Воспоминания самой Порет рисуют перед нами совсем другую, чем мы привыкли себе представлять, советскую действительность, в которой было место индивидуализму, игре, легкомыслию и артистизму. Но счастливой и даже в какой-то степени беззаботной жизни в кругу друзей и любимых положили конец сначала сталинские репрессии конца 1930-х годов, а потом война, которую Алиса Порет и ее родные — мать Цецилия Карловна и муж композитор Борис Майзель встретили в Ленинграде. И хотя семья Порет смогла выбраться из блокадного города в 1942 году, именно война перевернула привычную жизнь художницы и членов ее семьи, превратив их в скитальцев. «Артгид» благодарит Галеев Галерею за возможность опубликовать посвященный блокаде и войне фрагмент из воспоминаний Алисы Порет, а также за возможность опубликовать редкие фотографии самой художницы, ее брата Виктора Порета и мужа Бориса Майзеля.

Война

<…> Как только мама об этом узнала, она собрала все деньги, что были дома, и запаслась всем, что ей казалось необходимым: вата, бинты, йод, мыло, огромные фляги одеколона. Благодаря ей мы были относительно чистые семь месяцев без воды и ванны. Потом были сделаны запасы сухих фруктов, грибов, круп, шоколада и т. д. Всё это было положено в огромную корзину, ключи были у мамы. Это был НЗ. Борис недоумевал и считал, что это негражданственно, что по радио было сказано: ничего не запасать, что Ленинград обеспечен продовольствием на пять лет.

Через несколько дней запылали Бадаевские склады, и начался голод. Мама продолжала продавать вещи, что-то меняла на рынке, кормила нас, чем могла. Потом наш рацион упал до 120 гр. хлеба в день. В очередь за ним вставали с четырех утра. Нас спасла от голодной смерти мамина корзина. Она давала нам в день по ломтику шоколада, по одному ореху или по чашечке какао. Мы с мамой превратились в скелеты, Борис стал опухать и не вставал. Из наших огромных комнат мы переселились в самую маленькую, где к счастью уцелела печка. Там мама ухитрялась мастерить какие то котлеты из шелухи, суп из столярного клея с мелом, но с прибавлением сухих овощей.

К нам иногда кто-то доползал на 5-й этаж, мама со всеми делилась пищей. Алянский[1] сказал раз, уходя: «Никогда не забуду, как вы меня накормили, всегда буду помнить — и если выживу, отдам сторицей». (Но он забыл. Когда после войны стал в Москве давать работу художникам, мне было отказано.)

Самым милым гостем был Всеволод Петров[2]. Он приходил к нам поговорить не о картофельной шелухе, а о своей книге о «Кавалере Пиранези»[3]. «Я пришел к вам, пожалуй, в последний раз. Больше, очевидно, не смогу…»

Я сняла со стены гравюру «Вилла Памфили» и подарила ее Всеволоду Николаевичу. Никогда бы не подумала, что в 73-м году я навещу его в Ленинграде и дотронусь до нее [гравюры] рукой.

<…> Мне удалось спасти нас всех письмом, которое я передала своему брату с оказией. Он был в самом аду, на Невской Дубровке, с госпиталем. Мама и Борис уже не вставали, я ходила за хлебом и за карточками в оба наши Союза, держась за стены и отдыхая каждые 10 минут. По ночам мучительно думала, в каком шкафу и как мне их спустить по лестнице и как довезти до кладбища или, если не хватит сил, оставить в снегу у Спасской церкви. Помочь было некому, в нашем шестиэтажном доме было только семь человек живых, из них мы — трое.

Вика сидел на пне перед своей землянкой, когда он получил мое письмо, и очнулся, когда его окликнул начальник: «Товарищ полковник, что Вы меня не приветствуете?». Вика, оставаясь сидеть, молча протянул ему мое письмо, у него были полные слез глаза. Тот прочел всё и сказал: «Берите машину, связного, мешок с провизией, печку, нарубите дров — даю три дня. Спасайте свою сестру».

Вика появился в дверях, как Дед Мороз — в рыжем полушубке, румяный, с огромным мешком в руках, за ним его водитель с деревом на плече, которое они пилили потом в прихожей.

Запылал огонь, запахло настоящей пищей. Мама сидела на кровати, прижимая к груди буханку хлеба. Она ничего не говорила, только гладила сухой рукой хлеб.

Чтобы мы не погибли от заворота кишок, набросившись на еду, Вика все запасы положил в опустевшую нашу корзину и ключи к себе под подушку, потому что Борис делал попытки съесть сразу всё.

Накануне отъезда, оформив все документы, Вика отвел меня в сторону и сказал: «Как быть с Борисом? Он не выдержит и двух дней. Тебе будет трудно. Хочешь, я попытаюсь сдать его в больницу?»

Я ничего не сказала, но так на него посмотрела, что он поцеловал меня и буркнул: «Ну ладно, посмотрим. Там тоже не сахар. Собери всё, что осталось из носильных вещей, будешь менять».

Образовались 17 увесистых пакетов. Ни один из них я не могла даже поднять. Все это вместе с Борисом было вынесено в машину. Маму я вела под руку, отдыхая на каждом этаже.

Вика сам сел за руль и благополучно перевез нас по льду через Ладогу. Кругом валялись разбитые машины, замерзшие люди. Надо было обходить огромные полыньи от снарядов. В нашей машине топилась печурка, мы ели часто, но очень понемногу. Вика сам нас кормил. Когда мы приехали в его часть, он поместил нас в бывшей бане, там развешивали солдатское белье после стирки. Выходить нам было строго запрещено. Свечу зажигать тоже. Оконце было крошечное. Угрожающе грохотали орудия, с небольшим перерывом на часть ночи. Фронт был очень близко.

Однажды мы проснулись от яркого света. Был солнечный день, и мы не выдержали, намотали на себя платки и шарфы — мама осталась, а мы вышли, жадно глотая чистый морозный воздух. Не успели мы пройти по тропиночке и сотню шагов, как нас окликнули: «Стой!». Маленький солдатик грозно спросил: «Кто такие будете? Предъявите документ».

Мы стали ему объяснять, что мы из Ленинграда, что я сестра начсанбата, живем в бане и там наши паспорта и т. д. Но ему так хотелось поймать шпиона, что он и слушать не хотел. Меня толкнул вперед, а Бориса двинул в спину и, не отнимая приклада, повел нас на расправу.

Вокруг не было ни строений, ни деревьев, только ослепительно белый снег. Наконец мы дошли до какого-то сарая, он нас там запер и с гордостью и воодушевлением пообещал «расстрелять на месте, так как нету документа».

На счастье, когда он пошел доложить о своей задаче, в землянке был Вика. Он прибежал в одном халате, освободил нас и даже не очень упрекал, потому что не мог без смеха вспомнить лицо бедного малого, совершенно уничтоженного неудачей. И Борис тоже был хорош, если считать, что это шпион, замаскированный под ленинградского блокадника. На нем болталось, как на вешалке, какое-то чудовищное пальто (хорошее отдали за пару картошек), на голове был мамин серый платок, сверху башлык, из-под него торчал длиннейший нос, а на нем огромные очки. На ногах были валенки с заплатами из разной кожи, купленные для отъезда у дворника.

Подробностей прогулки мы маме не рассказали.

На следующий день Вика пришел очень рано и озабоченно сказал: «Собирайтесь, надо срочно вас отправить, ждем большого наступления».

Силой своей власти он посадил нас в санитарный поезд, который вез раненных в Вологду. Ехали мы бесконечно, стояли часами. Кипяток достать было мучительно трудно. Выйти из вагона можно было только наступая на лежащих на полу людей. У мамы и Бориса была катастрофа с желудком. Я ночью стирала их белье в снегу. Питались мы украдкой, в темноте, потому что люди просто вырывали у нас из рук куски.

Наконец мы добрались до города. Я нашла Викиного знакомого врача. Он нас приютил на пять дней, пока мы не узнали, где находится отец Бориса. Я послала в 10 городов телеграммы, оплачивая их вещами из наших пакетов (деньги на почте не брали). Через три дня пришел ответ из Свердловска: «Не верим счастью увидеть любимых».

Несколько дней нас холили и нежили, но потом я поняла, что жить в одной комнате нас всех утомит. Я пошла в свой Союз, встретила там скульптора Меркурова[4], и он мне помог, как в сказке. Я прозвала его «Волшебная Борода». Он нас устроил в гостиницу «Большой Урал», а потом в огромную чудесную комнату в Доме крестьянина, где мы оставались до конца войны.

Маме пришлось, как и всем иждивенцам композиторов, поселиться в деревне Чернобровка. Хозяин избы был зверь, бил смертным боем свою старуху, с мамы требовал часть ее жалкого пайка. Когда он увидел, что мама поделилась своим обедом с его собакой, он схватил ее за задние лапы и разбил ей голову о стенку.

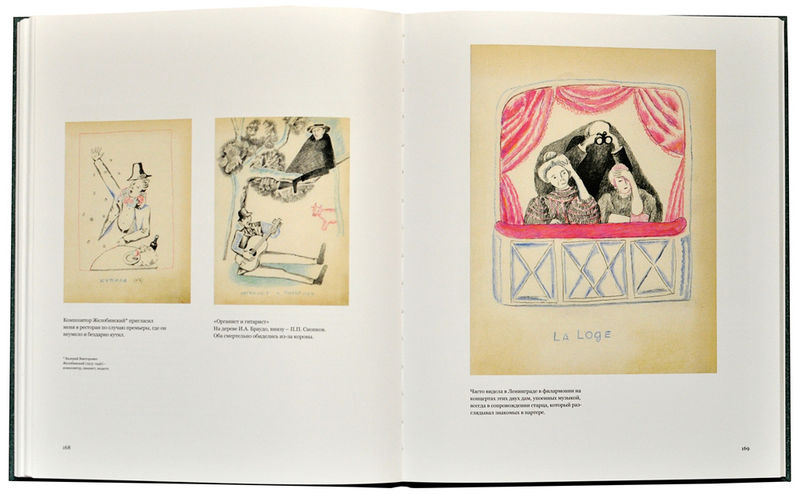

Мы возили маме хлеб и всё, что могли достать за невероятные цены на рынке. Ехали поездом 50 км, а там шли через лес ночью, с рюкзаками на плечах. В лесу были волки и бандиты, отнимавшие пакеты с пищей. У нас были наготове бумага и спички, чтобы спугнуть волков, а с разбойниками мы как-то ни разу не встретились. Зав. Домом в нас влюбилась и заботилась о нас больше, чем о своих детях. Я написала ее портрет, потом Вике — опереточную диву, [портрет] генерала Родина на фоне танкового боя (он до сих пор находится в [Нижне]-Тагильском музее). Я делала детские книжки для Свердлдетгиза[5]. С Женей Левинсоном[6], вися на стремянках, написали огромную фреску для гостиницы «Урал» за добавочный обед, который мы несли в судках домой, подгоняемые снежной метелью.

По вечерам к нам начали приходить гости: Меркуров со свитой, Нейгауз[7] и Габрический[8], Левинсон, дирижер Рабинович[9] и прочие ленинградцы. Всех их щедро принимала и поила чаем наша добрая фея. Она разрешила Борису приходить к ней на квартиру заниматься музыкой, у нее была дочь-певица и пианино, а то он очень тосковал, что не может работать. Она сделала еще одно благодеяние: перевезла из черной избы к себе и держала без прописки мою бедную маму; в благодарность мама давала детям уроки французского и немецкого.

У меня свалился камень с души, прекратились наши хождения по мукам в Чернобровку.

Когда, наконец, раздался залп Победы и все потянулись домой, у меня было достаточно денег, чтобы уехать из этого чужого, холодного города. Но [в Ленинграде] вместо наших 110 метров нам оставили только одну комнату. В остальных жили уже восемь человек.

Мой брат сделал мне еще один незабываемый подарок. Еще во время войны при первой поездке в Ленинград он собрал все, что осталось нераспиленного и неразграбленного, перенес в одну комнату, и на дверь была наложена военная печать, которую никто не посмел снять. После 13 лет скитаний по чужим домам, у нас было ровно столько мебели, сколько поместилось на 40 метрах — любимых, красивых, родных вещей. Мама все эти годы жила на пятачке — вдоль стен до потолка была наставлена мебель, закрытая шкафами.

Город был в отчаянном состоянии. Без слез нельзя было ходить по улицам. Жить нам было негде. Нас звали в Москву родители Бориса, тем более что Союз композиторов пообещал дать жилплощадь четырем ленинградцам: Шостаковичу[10], Гавриле Попову[11], Тимофееву[12] и Майзелю. Первых двух устроили немедленно, Тимофеева через четыре года, а Майзеля — никогда, пока мы не купили кооператив, и то мы его чуть не пропустили, потому что Борис, узнав, что надо внести сразу 800 рублей, долго скрывал это от меня, чтобы «не огорчать», и я узнала об этом только за три дня до последнего срока. Я срочно позвонила маме, она продала рояль академику Зелинскому[13] и выслала нам деньги телеграфно.

<…> За 13 лет мы заплатили за наемные комнаты 42 тысячи. Меня одну было легче устроить, потому что я работала тихо, а Борис играл, и ему приходилось опять возвращаться в Лефортово, [к родителям]. Наконец, наступила счастливая полоса: меня пригласил к себе в дом после смерти жены Лёня Поляков[14].

Во-первых, там было очень красиво, даже слишком: гобелены во всю стену, чиппендейл, петровское стекло и т.п. Мне была предоставлена самая большая комната. Дети уходили на целый день, и я работала, сколько хотела. Домраба готовила чудесные обеды, я два года отдыхала от уборки, мытья посуды, магазинов. Во-вторых, Лёня после работы уходил к своей невесте и пропадал там до поздней ночи. Борис навещал меня ежедневно. Мы с ним ходили гулять и очень дружили.

В-третьих, и это самое главное и интересное, через площадку была квартира моего старого ленинградского друга Шурика Великанова[15], и он мне так украсил жизнь, что я забыла всё: и войну, и Урал, и трудную жизнь у свекрови и даже своего большого ребенка Бусю, которого я нянчила столько лет (очевидно, в наказание за то, что я категорически отказалась иметь детей).

Примечания

- ^ Алянский Самуил Миронович (1891–1974), издатель и редактор; основатель издательства «Алконост» (1918–1923); в 1929–1932 возглавлял Издательство писателей в Ленинграде, работал редактором в Государственном издательстве детской литературы.

- ^ Петров Всеволод Николаевич (1912–1978), искусствовед, автор воспоминаний о деятелях ленинградской довоенной культуры, в том числе о Д.И. Хармсе, Н.А. Тырсе, В.В. Лебедеве, Ю.А. Васнецове и других.

- ^ Книга (статья) В.Н. Петрова о Пиранези так и не вышла в свет.

- ^ Меркуров Сергей Дмитриевич (1881–1952), скульптор-монументалист; в годы войны возглавлял эвакуированный в Свердловск Художественный фонд СССР.

- ^ Сохранился экземпляр книжки Аглаи Кузнецовой «Птицы» с рисунками А. Порет, изданной в Свердловске в 1942 году, с надписью на титуле писателя Виктора Типота (1893–1960), известного острослова: «Алиса милая и скучная Аглая, // Не в добрый час свела судьба вас злая. // Что ж, будем жить, со злой судьбой не споря, // Уж видно так устроен белый свет: // Аглая чушь в своих стишатах порет, // А иллюстрировать ту чушь должна Порет».

- ^ Левинсон Евгений Адольфович (1894 –1968), архитектор, автор знаменитого памятника эпохи конструктивизма — Дворца культуры имени Ленсовета в Ленинграде; с декабря 1941 по 1944 год работал в Свердловске и Магнитогорске.

- ^ Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964), пианист; с июля 1942 по октябрь 1944 года работал в Свердловске в Уральской консерватории.

- ^ Габрический Александр Георгиевич (1891–1968), филолог, искусствовед, переводчик, историк музыки и архитектуры; во время войны находился в ссылке в Свердловске.

- ^ Рабинович Николай Семенович (1908–1972), дирижер и педагог, профессор Ленинградской консерватории.

- ^ Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор; в Москве — с 1943 года.

- ^ Попов Гавриил Николаевич (1904–1972), композитор; автор музыки к кинофильму «Чапаев».

- ^ Тимофеев Николай Андреевич (1906–1978), ленинградский композитор.

- ^ Зелинский Николай Дмитриевич (1861–1953), выдающийся химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии. Его жена — пианистка Евгения Павловна Кузьмина-Караваева.

- ^ Поляков Леонид Михайлович (1906–1965), архитектор, выпускник ленинградского Вхутеина (1929; один из проектировщиков Дворца Советов в Москве (1932–1933).

- ^ Великанов Александр Петрович (1900–1955), архитектор, выпускник ленинградского Вхутеина (1928); входил в группу проектировщиков Дворца Советов в Москве (1932–1933).