30.09.2013 50222

Сергей Даниэль. Статьи разных лет. СПб., Издательство Европейского университета, 2013

Сергей Даниэль — блестящий историк искусства, автор не только многочисленных книг по истории и теории искусства, но и статей, которые были собраны под одной обложкой в вышедшем в Издательстве Европейского университета сборнике. «Артгид» выбрал из них одну, посвященную девиантному поведению в рамках стратегий авангарда.

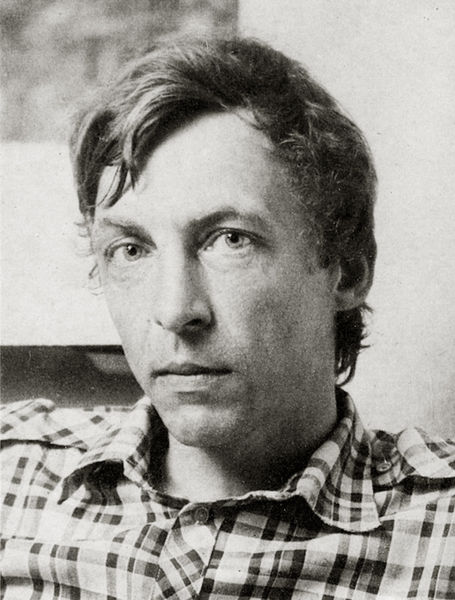

Сергей Даниэль — блестящий историк искусства, художник и педагог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. В сферу его интересов входят западноевропейская и русская живопись, теория изобразительного искусства, библейская иконография и структурная методология. Даниэль — автор целого ряда монографий по теории и истории искусства, среди которых «Рококо: от Ватто до Фрагонара» (СПб., Азбука-Классика, 2007), «Рембрандт Харменс ван Рейн. “Даная”» (СПб., Арка, 2007), «Сети для Протея. Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве» (СПб., Искусство-СПб, 2002), «Европейский классицизм» (СПб., Азбука-Классика, 2003), «Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя» (СПб., Амфора, 2006), а также статей, собранных под одну обложку в вышедшем в Издательстве Европейского университета сборнике. «Артгид» благодарит Издательство Европейского университета и лично Сергея Даниэля за возможность опубликовать на нашем сайте статью «Авангард и девиантное поведение».

Сергей Даниэль

Авангард и девиантное поведение

Предлагаемый текст — не систематическая разработка темы, а лишь предварительный набросок, и здесь будет больше вопросов, чем ответов. Постараюсь по возможности избегать оценочных суждений, но полностью избежать их трудно, хотя бы потому, что оценки явно или неявно проступают в приводимых цитатах.

На всякий случай поясню, что термин «девиантное поведение», употребляемый преимущественно в психологии и социологии, связан с отклонением (лат. deviatio) от поведенческих норм, регулируемых моралью и правом. Легко понять предложенную ассоциацию: авангард и девиантное поведение — разумеется, не потому, что авангард связывается с разного рода правонарушениями, аморальными поступками, систематическим пьянством или распущенностью в сфере сексуальных отношений; речь, конечно, о том, что в области искусства авангард заявляет о себе именно как резкое отклонение от существующей нормы, какова бы она ни была.

Говоря об авангарде, следует учитывать по крайней мере две не совпадающие точки зрения. С одной — авангард локализуется в современном искусстве, точнее, в искусстве XX века, начиная с фовизма, кубизма, экспрессионизма, футуризма, абстракционизма. Иными словами, это система художественного мышления, определяемая через отрицание — как «неклассическая» (наподобие неклассической физики). В этом смысле понятие «авангард» сближается с модернизмом.

Однако высказывалась точка зрения, согласно которой авангард существовал всегда:

Слово «модернизм» часто используется в смысле «авангард». Эти понятия следует различать. Художественный авангард существовал во все времена — всегда находилась воинствующая клика, для которой в искусстве самым главным было разрушение канонов и нарушение табу. Собственного эстетического, философского содержания у авангарда может и не быть. Авангард — это «штурм унд дранг» по отношению к немецкому классицизму, Арзамасское братство — по отношению к остаткам классицизма русского, футуризм по отношению к символизму, горьковскому реализму и всему остальному Модернизм, напротив, явление определенной исторической эпохи, очень приблизительно это художественное течение можно датировать столетием 1870–1970, причем своего пика оно достигло в 1910–1920 годы, а сейчас на излете.

[Лосев 1993: 325]

В связи с позицией Лосева возникает ряд небезынтересных вопросов. Можно ли счесть авангардистом, например, Караваджо — по отношению к Леонардо и Рафаэлю? Ведь утверждал же Пуссен, что Караваджо пришел в мир, чтобы уничтожить живопись. Кстати, и поведение родоначальника барочного натурализма было явно девиантным, что принесло ему немало хлопот. А как быть с Рембрандтом, Байроном, Делакруа, Курбе, Уайльдом, Мане, Сезанном? Список легко расширить. И далее, не значит ли это, что всякую смену ориентации в искусстве, достаточно резко выраженную, мы должны счесть авангардизмом — особенно если такой сдвиг воплощен в творчестве художника, наделенного сильным темпераментом и склонного выходить за рамки поведения, называемого приличным?

Подобная позиция — а таковую занимает не один Лосев — находит аналог в типологии стилей, скажем, у Ю. Кшижановского и Д. Чижевского; последний предложил схему «качания» классицистических и романтических ориентаций в искусстве: в одной линии — раннее Средневековье, Ренессанс, Классицизм, Реализм, в другой — позднее Средневековье, Барокко, Романтизм, Неоромантизм1. По Лосеву, эта вторая линия представляет собой авангардные ориентации. А если встроить авангард начала XX века в общую историческую эволюцию искусства, то не значит ли это, что авангардизм есть переодетый романтизм, и авангардное поведение есть поведение романтическое (со всеми известными отклонениями)? Любопытно, что все романтические ориентации отмечены возвышением роли тропа в художественной речи, и здесь возникает тема отклонений в речевом поведении2.

Так или иначе, ясно, что авангардное искусство и сопровождающее поведение осуществляется на фоне некоторых норм. Тотальный авангардизм в искусстве невозможен, как невозможно различить черное на черном или белое на белом. Или так: если бы поведение всего общества стало сплошь девиантным, то авангард должен был бы ввести жесткие запреты, то есть занять нормативную позицию. Если бы все поэты обрядились в оранжевые блузы, авангардисту пришлось бы надеть фрак.

Кстати, о мотивации. Напомню свидетельство Бенедикта Лившица в «Полутораглазом стрельце»: «Эта пресловутая кофта, напяленная им <Маяковским. — С. Д.> якобы с целью “укутать душу от осмотров” имела своей подоплекой не что иное, как бедность: она приходилась родной сестрою турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишиневский период» [Лившиц 1989: 423].

Я полагаю, что интенция авангардизма состоит не просто в смене ориентации, каковая представляет собой нормальную историческую динамику искусства, — суть дела в другом. Принципиально значимой является сама демонстрация отрицания, риторика отрицающего жеста, слова, всего поведения. Соответственно здесь неуместно говорить о каком-либо мастерстве, кроме мастерства отрицания. В силу этого авангардизм размывает границы искусства (имею в виду существующую в то или иное время систему устойчивых представлений о том, что такое искусство), но и сам существует до тех пор, пока границы не стерты полностью. Последовательный авангардист (хоть это и звучит как нонсенс) должен быть последовательно непоследовательным. Это человек, рубящий сук, на котором сидит, однако не потому, что дурак, но ради треска, с которым он обрушится, заведомо зная, что именно это и произойдет. Ведь понятно, что быть дураком и играть роль дурака — совершенно разные вещи. Авангардное поведение имеет характерный репертуар ролей и соответствующий набор масок: юродивый, шут, хулиган, сумасшедший, дикарь и т. п. Всякий раз это смена наряда. Ни Ларионов, ни Маяковский не совпадали, конечно, с тем или иным избранным ими образом и обликом, но реализовали основную интенцию авангарда. Именно для этого Ларионов являлся с раскрашенным лицом на Кузнецком, а Маяковский поражал публику в том же людном месте сакраментальной кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей.

Число примеров можно увеличивать до бесконечности. В этом отношении очень любопытна была прошедшая в 1992 г. в Манеже выставка «Гардероп», в развернутом названии которой совсем не случайно присутствует слово «карнавальный» [Гардероп 1992]. Не хочу лишний раз тревожить усталую тень великого Бахтина, которую вызывают чаще без достаточного повода, чем по поводу, и все же замечу, что связь авангардного поведения с карнавальным заслуживает пристального внимания. Раз уж упомянута выставка «Гардероп», то стоит упомянуть и об эпиграфе каталога, являющем собой замечательный образец риторики отрицания. Это маленький шедевр Даниила Хармса, всем, надо полагать, известный, но я не откажу себе в удовольствии его еще раз процитировать:

Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.

[Хармс 1997: II, 330]

Последовательность отрицания, доведенная до абсурда (самоотрицание слова), позволяет рассматривать этот текст как автометаописание авангардной поэтики. Авангард и абсурдизм — еще один важный аспект темы, предлагаемой для обсуждения.

Борьба авангарда со старым и отжившим подчас достигает тех пределов, за которые не решится ступить самое смелое воображение и где перевод фигур речи в формы поведения граничит с преступлением. Об этом писал Юрий Карабчиевский в известной книге «Воскресение Маяковского», приводя одну лишь строчку поэта, строчку, по словам автора, «чудовищную, от кощунственности которой горбатится бумага», «которую никакой человек на земле не мог бы написать ни при каких условиях, ни юродствуя, ни шутя, ни играя, — разве только это была бы игра с дьяволом: Я люблю смотреть, как умирают дети» [Карабчиевский 1990: 10].

Или еще, из того же Маяковского:

А мы —

не Корнеля с каким-то Расином —

отца, —

предложи на старье меняться, —

мы

и его

обольем керосином

и в улицы пустим —

для иллюминаций.

Поэтическая девиация заводит далеко, если ради красного слова, красного жеста — подразумеваю, конечно, риторику — ничего и никого не жалко. Книга Карабчиевского чрезвычайно полезна для уяснения связи авангарда и девиантного поведения, а в особенности интересны его наблюдения, связанные с принципом реализации метафоры. Здесь от смешного до страшного, до болезни и безумия — один шаг.

Хочется привести еще один фрагмент уже цитированной книги Бенедикта Лившица:

Только звание безумца, которое из метафоры постепенно превратилось в постоянную графу будетлянского паспорта, могло позволить Крученых, без риска быть искрошенным на мелкие части, в тот же вечер выплеснуть в первый ряд стакан горячего чаю, пропищав, что «наши хвосты расцвечены в желтое» и что он, в противоположность «неузнанным розовым мертвецам, летит к Америкам, так как забыл повеситься». Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие.

[Лившиц 1989: 435]

Болезнь как мотив в искусстве авангарда и как мотивация авангардного поведения — тоже очень важный аспект обсуждаемой темы. Наконец, следовало бы уделить внимание параллелизму отношений «традиционное — авангардное» и «взрослое — детское», имея в виду как раз параллелизм форм поведения — традиционно-нормативного взрослого и авангардно-девиантного детского. Явный интерес авангарда к инфантильному миру, к детскому творчеству и всяческому анфан-терриблизму безусловно, не случаен. В плане социально-психологическом заслуживает особого внимания контаминация игры и серьезного», о чем прозорливо писал Йохан Хейзинга [Хейзинга 1992: 328–336].

Последнее в высшей степени занимательно и как предмет семиотического анализа, причем семиотика как общая теория знаковых систем восстанавливает здесь почти утраченную связь с семиотикой как наукой о признаках болезней3. В частности и в особенности, это касается редукции знака, осуществляемой авангардом, или, точнее, его борьбы с иконами — в семиотическом смысле, то есть с традиционным иконизмом, отношениями сходства, «иллюзией». Незнание предметного смысла слов и действий, детская невинность в этой области может служить и действительно служит мощным естественным источником творчества. И авангард, конечно, тянется к этому источнику. Переориентация с доминирующего иконического типа знаков на индексально-символические компоненты семиозиса — существенная черта авангардной деятельности4.

Если подвести простой итог сказанному, то я склонен утверждать, что авангардное поведение есть, по сути своей, ролевое девиантное поведение, последствия которого непредсказуемы постольку, поскольку скрыта граница, разделяющая художественно-эстетическое творчество и жизнестроение.

Примечания:

1 См. об этом более подробно: [Чернов 1976: 124–125].

2 Ср. в этой связи, например: «В качестве эпох, ориентированных на троп, можно назвать мифопоэтический период, средневековье, барокко, романтизм, символизм и авангард» [Лотман 1981: 14]. И еще: «Не случайно типологически тяготеют к тропам культуры, в основе картины мира которых лежит принцип антиномии и иррационального противоречия» [Там же: 15].

3 Подробнее об этом см. в вошедшем в настоящее издание эссе «Беспредметное искусствознание».

4 В этом находит свое выражение авангардистская позиция по отношению к прошлому, к памяти. Так, согласно Чарлзу Пирсу, бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту; он существует только как образ в памяти. Существование индекса определяется опытом настоящего — hic et nunc, тогда как способ существования символа — быть в будущем. Не следует, конечно, смешивать пирсовскую семиотическую трактовку символа с воззрениями художественного символизма. См. об этом: [Якобсон 1983: 104, 116–117].