Выставки недели в Москве: выбор «Артгида». Сентябрь 2025

Смотрим кино в «ГЭС-2» и размышляем о жизни в MMOMA. Эти и другие способы провести столичный досуг — в нашем дайджесте.

Петр Митурич. Ульяновск. Памятник Ленину. 1946. Courtesy Галеев-галерея

Петр Митурич. Ульяновск. Памятник Ленину. 1946. Courtesy Галеев-галерея

Хлебников / Митурич. Законы правительства нашей звезды

Галеев-Галерея

Параллельно с подготовкой собственного 30-летнего юбилея Галеев-Галерея проводит выставку, посвященную юбилею трех художников: иллюстратора Мая Митурича, его матери Веры Хлебниковой и его брата Велимира Хлебникова. Автографы последнего из собрания галереи, полные размышлений о космическом порядке, дополняются графическими работами еще одного члена творческой семьи Петра Митурича, в которых переплетается социальное, личное и природно-метафизическое. По традиции выставка сопровождается выпуском книг — малотиражного переиздания хлебниковского «Законодара» и масштабной монографии «Облака. Хлебниковы: хроника семьи», подготовленной наследницей семьи Верой Хлебниковой-Митурич.

Фестиваль обретенных фильмов

Дом культуры «ГЭС-2»

Второй кинофестиваль «ГЭС-2» представляет ретроспективу фильмов, которые долго были недоступны (или малоизвестны) зрителю, а также современные авторские работы, чей путь на экраны нередко полон препятствий. В частности, на ближайших сеансах можно будет увидеть «возродившуюся» из пожара картину мастера французской «новой волны» Жака Риветта, художественный фильм Лава Диаса о европейском колонизаторе времен «великих открытий» и документальную ленту Альберта Серры о кровавой жизни матадора. Показы сопровождаются публичными дискуссиями киноведов и кураторов события. Среди завершающих тем — интерпретация отечественной истории XX века в кинематографе и роль фестивалей в развитии авторского неигрового кино.

Елизавета Кругликова и вокруг

Государственная Третьяковская галерея

В собственной художественной практике Елизавета Кругликова (1865–1941) развивала тонкую индивидуальную манеру, которая была основана на графическом стиле французских «Наби» и отечественных «мирискусников», сочетавшем изощренную линеарность с чутким восприятием цвета. Стремление к экспериментам и эстетической сложности выражалось и в образе художницы: часто носившая мужские парадные костюмы, Кругликова собственным обликом манифестировала прогрессивные идеалы авангардных десятилетий. Эта продуманная эпатажность определила ее успех как наставника — для молодых модернистов она была харизматичным ментором и неформальным гуру. Представленные в экспозиции работы ее учеников — Максимилиана Волошина, Анны Голубкиной, Мстислава Добужинского и других — позволяют составить представление о масштабе ее идейного наследия.

Непрерывный художник. Живопись Александра Осмеркина

In Artibus Foundation

Посвящая выставку одному из значимых авторов русского авангарда Александру Осмеркину, фонд In Artibus сосредотачивается на его позднем, послевоенном творчестве. В это время художник обращался уже не к радикальным экспериментам эпохи «Бубнового валета», а к камерным портретам, натюрмортам и лирическим пейзажам. Впрочем, при всей формальной сдержанности он сохранял в этих работах модернистский интерес к экспрессивным возможностям цвета, наполняя композиции множеством звучных пятен, мазков и рефлексов. Тем самым Осмеркин переосмыслял свой ранний опыт в новом контексте, демонстрируя непрерывность творческого развития и трансформации художественных идей.

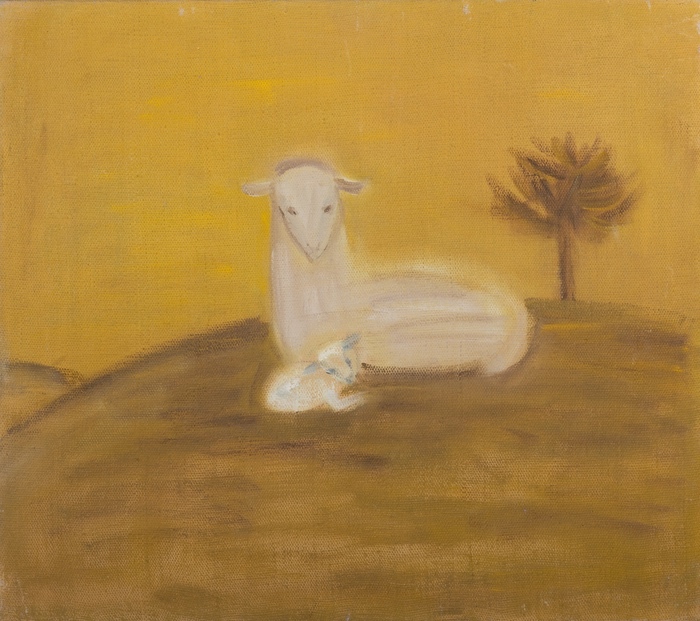

Ирина Затуловская. Жизнь

Московский музей современного искусства

Творчество Ирины Затуловской совмещает наивную экспрессию, модернистский интерес к материальности художественного произведения и вневременные культурные коды из русского фольклора, классической литературы и христианства. В ее образном мире находится место лубочно-евангельским ягнятам, абстрактному портрету Достоевского в резном киоте и даже атмосферному зимнему пейзажу в духе зрелого Перова. Однако соединяя подобные многочисленные отсылки и влияния, Затуловская формирует самобытную манеру, выделяющую ее в поле позднесоветского и современного российского искусства. Выставка в ММСИ подчеркивает эту индивидуальность и представляет более трехсот работ Затуловской, сгруппированных вокруг ключевых тем ее творчества, тем самым выходя за рамки прямолинейной ретроспективы и формируя целостный идейный «портрет» художницы.