Тьма и краски

История искусства знает немало примеров, когда за великими полотнами скрывались глубокие личные трагедии. Марк Ротко, Эдвард Мунк, Фрида Кало, Михаил Врубель, Франсиско Гойя и многие другие художники оставили после себя значительные произведения, источником которых, однако, порой выступала тяжелая внутренняя борьба с психическими и физическими недугами. Сегодня мы причисляем к ним депрессию и разные формы тревожных расстройств, хотя современная героям медицинская наука оперировала другими понятиями и подходами. Очевидно одно — диагностированные или нет, эти душевные и физические расстройства меняли восприятие мира художников, окрашивали их палитру, диктовали сюжеты. О девяти из них рассказывает Даниил Токарев, а больше подобных психологических портретов можно найти в видеопроекте «ДепАРТамент» Московского института психоанализа, где эксперты в области психологии и искусства снимают стигмы с психологической помощи и рассказывают, как и для кого живопись может превратиться в инструмент терапии.

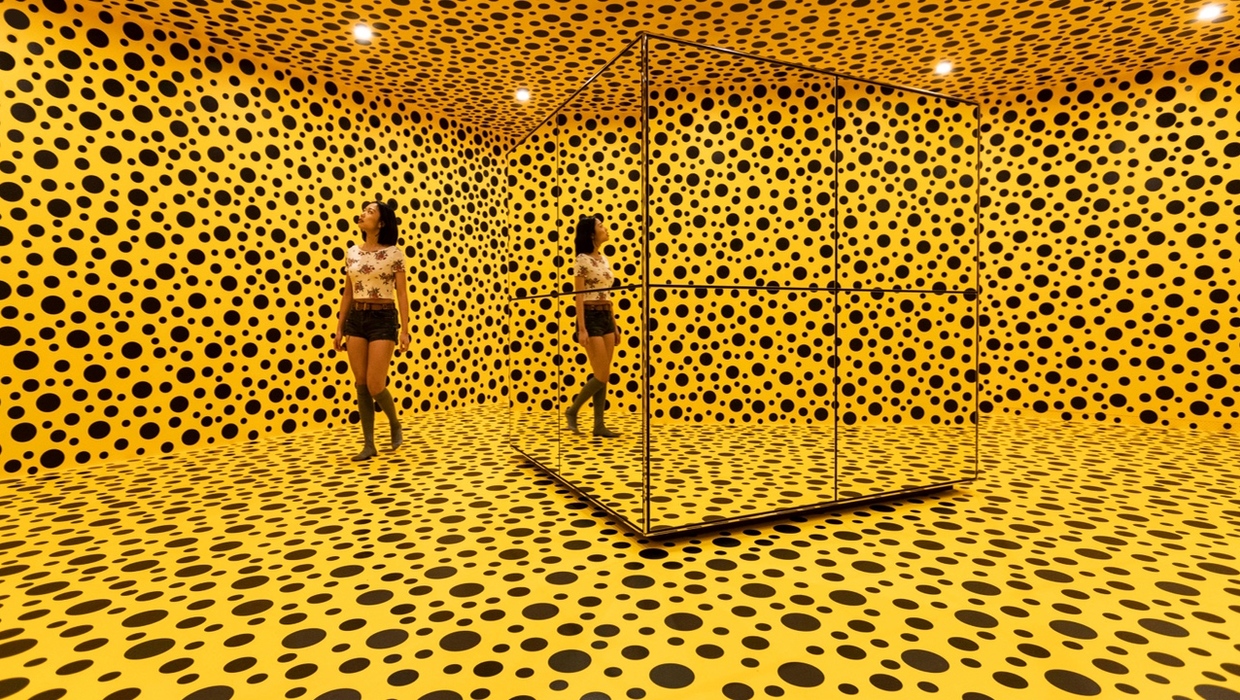

Яеи Кусама. Духи тыкв спустились на небеса. 2017. Инсталляция. Национальная галерея Австралии, Канберра. Источник: qfom.com.au

Яеи Кусама. Духи тыкв спустились на небеса. 2017. Инсталляция. Национальная галерея Австралии, Канберра. Источник: qfom.com.au

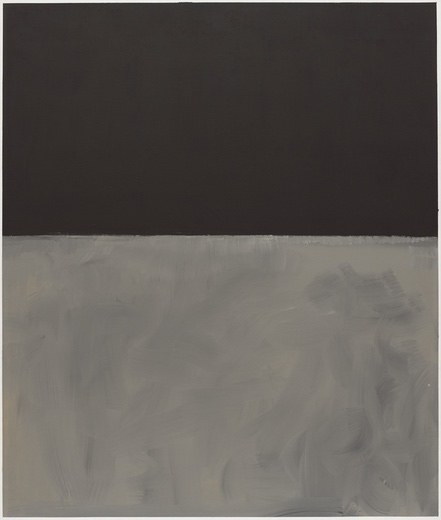

Марк Ротко: депрессия

«Меня всегда удивляет, когда говорят, что мои картины спокойны. Они показывают разрыв. Они рождены из неистовства».

Марк Ротко ушел из жизни в конце февраля 1970 года. К этому моменту художник был измотан болезнью и личными потрясениями: несколько лет боролся с депрессией, за год до смерти пережил семейный кризис и разрыв с женой, а еще раньше, весной 1968 года, ему поставили страшный диагноз — аневризма аорты, которая при отсутствии должного лечения могла привести к внутреннему кровоизлиянию. Но даже зная о перспективе развития болезни, Ротко пренебрегал рекомендациями врачей и продолжал злоупотреблять курением и алкоголем…

Один из самых влиятельных американских послевоенных абстракционистов принадлежал к числу тех авторов, для которых живопись была не только формой выражения идей, но и способом прожить собственную боль. Колорит его картин формирует у зрителя чувственный опыт, выходящий за рамки изображения: работы «классического» Ротко, которые сегодня можно увидеть в самых известных мировых музеях, не захватывают ни образным строем, ни сюжетом, но тем не менее производят сильнейшее впечатление.

Художественную практику Ротко можно условно разделить на три периода: начав в 1930-е годы с фигуративных работ в фарватере уже изжившей себя «Школы мусорного ведра»[1], в середине 1940-х он переключился на сюрреализм, а после перешел к живописи цветового поля, став одним из ее основных представителей. В этом последнем, наиболее известном и плодотворном периоде его творчества заметно обращение к темным, сдержанным цветам и оттенкам. Ротко исследует работу света на поверхности пигмента, добиваясь эффекта «внутреннего свечения» — оптической иллюзии, при которой полупрозрачные слои краски и мягкие переходы создают ощущение, будто цвет исходит из глубины холста. По словам сына художника и хранителя его наследия Кристофера Ротко, когда публика с энтузиазмом приняла «яркие» работы, живописец начал опасаться, что их воспринимают слишком поверхностно, не улавливая эмоционального напряжения, скрытого в цветовых сочетаниях. Именно эти умозаключения заставили его обратиться к более строгой палитре. Впрочем, в последние годы жизни он вновь вернулся к чистым, ярким краскам — свидетельству того, что искусство Ротко развивалось сложнее, чем допускает миф о прямой зависимости между эволюцией его творчества и влиянием депрессии.

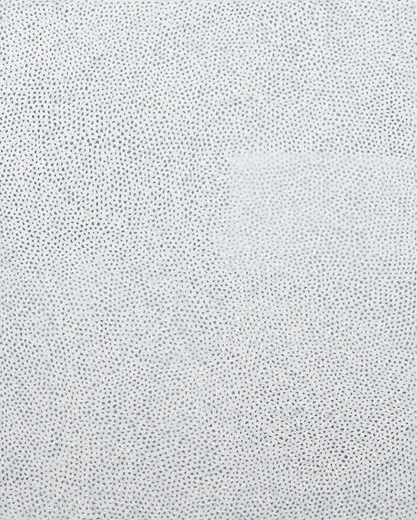

Яеи Кусама: обсессивно-компульсивное расстройство, галлюцинации

«Наша Земля — словно маленькая точка в горошек среди миллионов других небесных тел, словно шар, полный ненависти и борьбы, среди мирных, безмолвных сфер. Давайте вместе изменим всё это и превратим этот мир в новый райский сад…»[2]

Разноцветный (белый, красный, черный, желтый и даже розовый), разбросанный по скульптурам, инсталляциям и холстам горошек Яеи Кусамы знаком многим. Его можно увидеть в крупнейших музеях мира, на престижных арт-ярмарках и аукционах, а также на сумках и аксессуарах бренда Louis Vuitton, с которым художница дважды делала совместные проекты. Несмотря на такую известность, не все знают, что горошек — не только отличительная деталь искусства Кусамы, но и отражение болезни, сопровождающей ее почти всю жизнь.

Творчество стало для художницы способом побега от жестокой реальности, окружавшей ее в детские годы. Деспотичная мать запрещала маленькой Яеи рисовать и буквально вырывала рисунки из ее рук. И это не все: она заставляла девочку следить за отцом и его любовницами, что привело Кусаму к проблемам в построении близких отношений во взрослой жизни. Уже с десяти лет будущая художница страдала от галлюцинаций и навязчивых мыслей, которые позже станут частью ее диагноза, а с подросткового возраста работала на фабрике по изготовлению парашютов. Несмотря на протесты семьи, в 1948 году она переехала в Киото, чтобы готовиться к поступлению в Киотский университет искусств, но вскоре покинула подготовительные курсы, не приняв консервативный академический подход.

В конце 1950-х художница отправилась в Америку. Несколькими годами ранее она написала письмо Джорджии О’Кифф, чьи работы впервые увидела в одной из книг по искусству. К ее удивлению, О’Кифф ответила: предупредила о трудностях, но посоветовала отправиться в Нью-Йорк, чтобы показать свои картины там. Здесь Кусама наконец обретает творческую свободу: создает свою первую зеркальную комнату, устраивает уличные акции, покрывая горошком прохожих, и открывает свои выставки — все это формирует тот стиль, благодаря которому она станет известна позже.

В Нью-Йорке Кусама знакомится с художником-сюрреалистом Джозефом Корнеллом. Несмотря на большую разницу в возрасте (целых 26 лет), они сближаются. И хотя их отношения носили скорее платонический характер, когда в 1972 году Корнелла не стало, Яеи не смогла смириться с утратой[3]. К 1973 году психическое состояние художницы ухудшилось до такой степени, что ей пришлось вернуться в Японию, а в 1977 года она добровольно заключила себя в психиатрическую клинику Сейва, где находится по сей день. Рядом с клиникой располагается ее мастерская.

Окончательное признание, которое сделало ее одной из наиболее продаваемых современных художниц, пришло в 1993 году, когда она представила Японию на 45-й Венецианской биеннале (Кусаме было уже 64 года). С этого момента ее имя прочно закрепилось в истории искусства, а горошек стал универсальным паттерном.

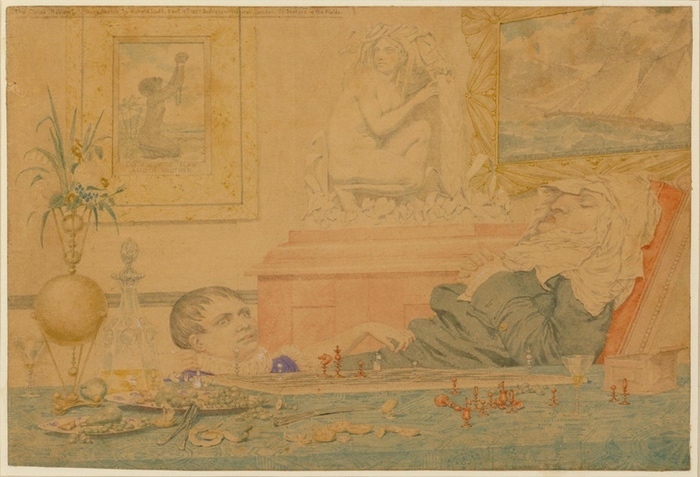

Ричард Дадд: подозрения на шизофрению, биполярное расстройство, маниакально-депрессивное расстройство

«Я часто ложусь спать с головой, настолько полной диких причуд, что я действительно и по-настоящему сомневаюсь в своем собственном разуме»[4].

В английском искусстве XIX столетия Ричард Дадд мог бы стать фигурой такой же величины, что и Джон Эверетт Милле или Уильям Моррис, но обстоятельства сложились иначе. В двадцать лет Дадд поступил в Королевскую академию художеств в Лондоне, где учителя сразу выделили его как перспективного ученика: уже с первого года обучения он участвовал выставках, получил три серебряные медали за особые заслуги в учебе, а также свой первый серьезный заказ. Работы Дадда так впечатлили живописца Томаса Филлипса, что он предложил Ричарду сопровождать его в путешествии по странам Европы, Ближнего Востока и Африки, во время которого молодому художнику надлежало делать зарисовки архитектуры и природных ландшафтов. В Египте Дадд столкнулся с первыми признаками психического расстройства. Его мучали головные боли и навязчивые мысли: Осирис будто бы приказывал ему уничтожить дьявола. Тогда странное появление древнеегипетского бога в жизни молодого художника никого не насторожило — все списали это на солнечный удар.

По возвращении в Англию симптомы душевного недуга усилились: друзья Дадда отмечали ухудшение его состояния и агрессивное поведение. В августе 1843 года во время прогулки по парку в Кобхэме, куда художник приехал отдохнуть в кругу близких, он внезапно набросился на отца, ударил по голове и полоснул бритвой: в момент острого приступа психоза именно отец показался Ричарду воплощением зла, которое ему было приказано уничтожить.

После убийства отца Дадд попытался сбежать в Париж, где его и поймали при попытке перерезать горло еще одному человеку. Оставшиеся 43 года своей жизни он провел в психиатрических клиниках, создав там свои самые известные картины, а сегодня считается основоположником викторианской сказочной живописи.

Михаил Врубель: мания, усугубленная сифилисом, неизлечимый прогрессивный паралич

«Ты представить себе не можешь, Нюта, до чего я погружен всем своим существом в искусство: просто никакая посторонняя искусству мысль или желание не укладываются, не прививаются»[5].

В 1885 году Михаил Врубель завершил работу над росписями Кирилловской церкви в Киеве — это был первый крупный заказ художника, ставший поворотным для его карьеры. Семнадцать лет спустя он чуть было не оказался в этих стенах снова, но уже в иной роли: тогда на территории храма находилась психиатрическая клиника, куда врачи хотели определить Врубеля как пациента.

Наследственность художника располагала к развитию психического расстройства: дед-алкоголик и дед с приступами мании, острое депрессивное состояние сестры. Ранние утраты — кончина матери от туберкулеза и смерть ребенка из-за воспаления легких — конечно, повлияли на его состояние. С детства замкнутый, к 18 годам он начал страдать от резких перепадов настроения, нередко приводящих к импульсивным и даже опасным поступкам. Так, однажды он занял денег, чтобы отправиться на «похороны» еще живого отца. В другой раз нанес себе увечья из-за неразделенной любви к Эмилии Праховой, жене профессора-искусствоведа Адриана Прахова и руководителя реставрационных работ в Кирилловской церкви.

Одним из центральных в творчестве Врубеля стал образ Демона, к которому художник вновь и вновь возвращался в небольших эскизах и монументальных полотнах. Современники усматривали в одержимости художника инфернальным существом признаки безумия и мистифицировали ее, однако за этим навязчивым образом, возможно, скрывалась более прозаическая причина. В 1890-е художник заразился сифилисом: болезнь спровоцировала прогрессивный паралич, манию, бред, а под конец жизни и галлюцинации.

В 1902 году художник был впервые помещен в психиатрическую клинику и провел в больницах остаток жизни. При этом он продолжал создавать работы, которые и сегодня интригуют как искусствоведов, так и тех, кто профессионально занимается психиатрией. Несмотря на болезнь, Врубель до конца жизни сохранял репутацию чрезвычайно талантливого художника: «Творческая сила пережила в нем все. Человек умирал, разрушался, но мастер — продолжал жить»[6], — вспоминал о поэт Валерий Брюсов.

К 1906 году Врубель почти ослеп, а в 1910-м умер от пневмонии. Его «Демоны» остались в истории не только как символ русского модерна, но и как автопортрет души художника, до конца сражавшегося со своей тьмой.

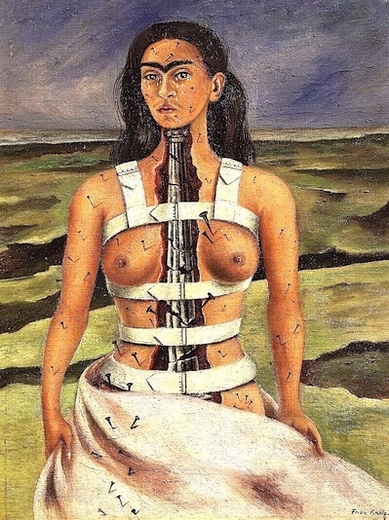

Фрида Кало: посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия

«С каждым днем мне становится все хуже… ты не можешь себе представить, насколько плохо мне было до того, как я получила этот аппарат (корсет. — Артгид). Я буквально больше не могла работать, потому что любая, даже самая незначительная, физическая нагрузка полностью меня выматывала»[7].

17 сентября 1925 года автобус, следовавший в Койоакан (сегодня район Мехико), столкнулся с трамваем и врезался в стену. В его салоне находилась восемнадцатилетняя Фрида Кало, возвращавшаяся из школы домой. Металлический поручень пронзил ее насквозь — тяжелые травмы таза и внутренних органов навсегда изменили судьбу девушки. Три месяца после аварии Фрида была прикована к постели; чтобы занять дочь, отец принес ей масляные краски и кисти, повесил над кроватью большое зеркало и соорудили подрамник, позволявший рисовать лежа. Именно в этот сложный для израненной девушки момент появился первый автопортрет Фриды, во многом предопределивший образную систему ее искусства: на 60 из почти 150 известных сегодня произведений художницы изображена она сама.

После аварии в жизни Кало появилось не только искусство, но и боль, которая стала ее постоянной спутницей. Она так и не оправилась от травм, в течение жизни перенеся около тридцати операций. К началу 1950-х ее здоровье ухудшилось настолько, что она уже не вставала с постели, а в 1953 году из-за осложнений и развившейся гангрены лишилась правой ноги. Травмы также не позволили ей стать матерью: Фрида несколько раз теряла ребенка в первом триместре беременности, снова и снова сублимируя утрату в искусство.

Физические страдания усугублялись личной драмой: в 1929 году она вышла замуж за Диего Риверу — тогда уже известного в Мексике художника-монументалиста, который был старше художницы на двадцать лет. Их брак представлял собой вспышки безумной любви и ненависти, спровоцированной изменами Риверы (одной из его любовниц стала младшая сестра Фриды Кристина). Суть этих мучительных отношений художница облекла в короткую и горькую формулу: «В моей жизни было две аварии: первая — с автобусом, вторая — с Диего».

Хроническая боль и зависимость от обезболивающих подрывали силы, в дневниках Фриды разлито желание уйти от страданий: «Они подвергли меня многовековым пыткам, мне ампутировали ногу полгода назад, и в какой-то момент я почти потеряла рассудок. Я жду, когда смогу покончить с собой… Никогда в жизни я не страдала так сильно»[8]. Современные исследователи допускают[9], что Кало могла страдать от посттравматической фибромиалгии — постоянной усталости, головных болей и нейродермита, которые сопровождались эпизодами депрессии.

Хотя травма и последовавшие за ней тяготы физического и душевного здоровья лишили Фриду Кало привычной жизни, благодаря им появились ее самые пронзительные произведения: «Летающая кровать», «Сломанная колонна» или «Диего в моей голове».

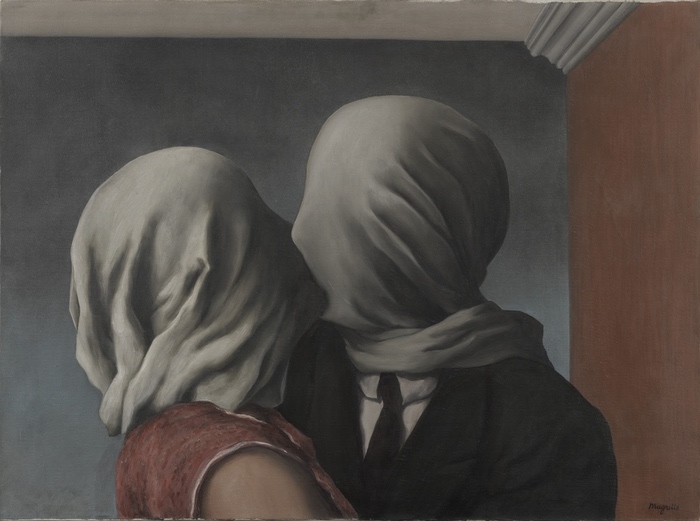

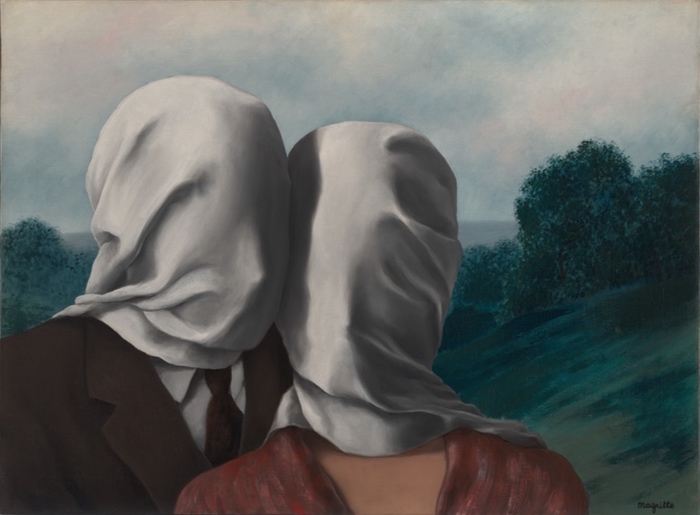

Рене Магритт: подозрения на ОКР, возможна алекситимия

«Все, что мы видим, скрывает что-то другое; мы всегда хотим увидеть то, что скрыто за тем, что мы видим. Нас интересует то, что скрыто, то, чего нам не показывает видимое. Этот интерес может принимать форму довольно сильного чувства — своего рода конфликта, можно сказать, — между видимым, которое скрыто, и видимым, которое присутствует»[10].

Сюрреалист Рене Магритт выглядел куда более заурядно, чем его картины, полные парадоксов и загадок. Он жил спокойной жизнью ничем не примечательного европейца, без богемных тусовок и громких скандалов, редко путешествовал и почти не покидал родной Брюссель. Магритт был человеком сдержанным, если не сказать закрытым: даже жене, Жоржетте Бергер, он рассказывал о своем детстве и юности неохотно. Между тем есть все поводы полагать, что один из эпизодов его детства оставил в его душе неизгладимый отпечаток.

Мартовской ночью 1912 года, когда Рене было 14 лет, его мать, Регина Магритт, вышла из дома и бесследно исчезла. Через несколько дней ее тело, с обернутой вокруг головы рубашкой, нашли на берегу Самбры. Когда эта деталь биографии художника стала известна публике, критики поспешили связать с ней почти навязчиво повторяющийся в его работах мотив — фигуры с лицами, скрытыми тканью (хотя сам автор отрицал связь своих образов с трагедией детства).

Стоит ли искать разгадку образов художника в его биографии или надо просто погрузиться в его сюрреалистический мир без психоаналитических разъяснений — вопрос, на который нет правильного ответа, но познакомиться с жизнью Магритта поближе и разобраться в его искусстве поможет третий выпуск проекта «ДепАРТамент».

Мэттью Вонг: депрессия

«Я действительно считаю, что в современной жизни есть присущие ей одиночество и меланхолия, и в более широком смысле чувствую, что мои работы откликаются на это качество, помимо того что являются отражением моих мыслей, увлечений и импульсов»[11].

C 14 февраля до 19 июня 2025 года в венской Галерее Альбертина можно было увидеть выставку канадского художника китайского происхождения Мэттью Вонга «Живопись как последнее убежище» (Matthew Wong — Vincent Van Gogh. Painting as a Last Resort). Кураторы проекта сопоставляли его работы с произведениями Винсента Ван Гога: оба нашли в творчестве последнее убежище, место уединения и свободного самовыражения. К сожалению, на этом совпадения не заканчиваются: и Ван Гог, и Вонг страдали от психических расстройств и в конце концов добровольно ушли из жизни. Ван Гог в 1890 году, в 37 лет, Вонг в 2019 году, в 35 лет, всего восемь из которых он посвятил искусству.

Вонг с детства страдал аутизмом и синдромом Туретта. Искусство осваивал самостоятельно, пробуя разные медиумы: писал стихи и занимался фотографией (даже изучал ее в Школе креативных медиа в Гонконге). Живописи он тоже обучался не в стенах Академии художеств, а в библиотеках, внимательно изучая каталоги Матисса и Ван Гога. При жизни у Вонга состоялось пять персональных выставок в Гонконге, Париже и Нью-Йорке (неплохо для художника в начале карьеры), но настоящее признание пришло только после смерти: в июне 2020 года его написанный двумя годами ранее холст «Царство явлений» был продан на Sotheby’s за $1,8 млн, что превысило эстимейт в 22 раза, а «Шангри-Ла» ушел с молотка на Christie’s за $4,5 млн.

Несмотря на частые сравнения с постимпрессионистами, Вонг выработал собственный выразительный язык: в его произведениях сочетаются европейская традиция, усвоенная через живопись Ван Гога и Матисса, и эстетика китайской живописи тушью с ее вниманием к пустоте, ритму и линии. Критики называют работы художника «ментальными пейзажами». По словам Эрве Ланслен, эти «ошеломляющей красоты» произведения «не просто изображения природы, а порталы в параллельную вселенную, где меланхолия становится светом»[12].

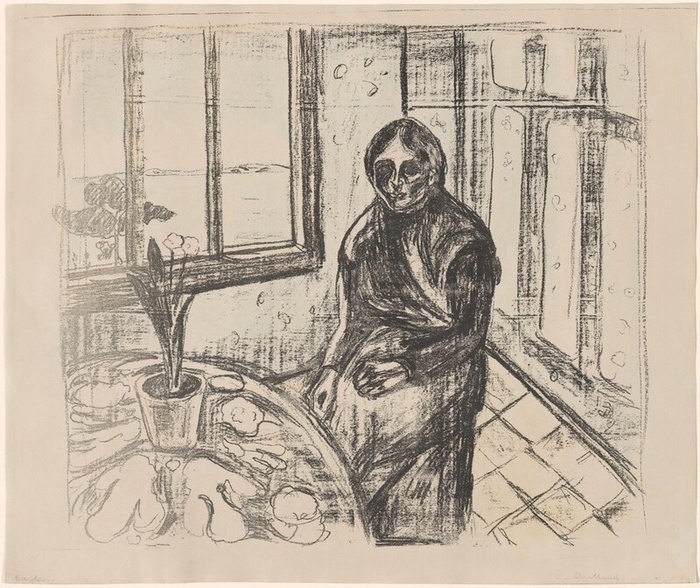

Эдвард Мунк: депрессия, тревожное расстройство

«Писать для меня — болезнь, от которой я хочу отделаться, и опьянение, в котором я хочу пребывать».

«Крик» — одна из самых узнаваемых картин в истории искусства, культурный феномен, бесконечно тиражируемый в кино, рекламе, сувенирной продукции и давно превратившийся в мем. Кажется, будто все тревоги и страхи своей жизни Мунк сконцентрировал в этой работе (вернее, в целой серии, в которую входят живописные полотна и литографии). Подробнее о ней и истории ее создания рассказывает первый выпуск проекта «ДепAРTамент». Однако у художника есть и другие произведения, посвященные мрачным событиям его биографии и внутренним переживаниям.

Детство Эдварда прошло под тенью смерти. Когда художнику было пять лет, от туберкулеза скончалась его мать — этой утрате он посвятит несколько холстов, в том числе работу «Умершая мать и дитя». Когда ему было четырнадцать, умерла его старшая сестра Софи — также от туберкулеза. Образ больной девочки, ставший для Мунка символом скорби и утраты, можно увидеть на картине «Весна» и в серии «Больная девочка». В конце 1889 года — Мунку было 26 лет — от инсульта скончался его отец Кристиан. Последовавшая после этого депрессия отдалила художника от друзей и заставила на время оставить обучение живописи. Смерти отца посвящена «Ночь в Сен-Клу»: в залитой лунным светом комнате едва проглядывается силуэт человека, смотрящего в окно на ночной город.

Слабое здоровье Мунка сопровождалось наследственной предрасположенностью к психическим болезням: дед художника умер в психиатрической лечебнице, а еще одна его младшая сестра, запечатленная в работе «Меланхолия, Лаура», страдала шизофренией и почти всю жизнь провела в клинике. Вкупе со слабым физическим и ментальным здоровьем преследовавшие художника трагедии привели к развитию тревожного расстройства: Мунк стал вспыльчивым и подозрительным, мучался паранойей и галлюцинациями, пристрастился к алкоголю. В 1908 году художник оказался в психиатрической клинике Копенгагена, где провел более полугода. Судя по всему, лечение оказалось благотворным: после выписки его живопись заметно «светлеет» (в том числе сюжетно) и в ней появляется больше цвета. Именно этот кризис обозначил новый этап карьеры, который и принес Мунку признание.

Франсиско Гойя: болезнь Сусака, подозрения на инфекционный сифилис, отравление свинцом

«Фантазия, лишенная разума, производит чудовищ; соединенная с ним, она — мать искусства и источник его чудес».

В 1792 году 46-летнего Франсиско Гойю, члена Королевской академии трех благородных искусств имени святого Фердинанда и живописца испанского короля Карла III, настигает неизвестная болезнь, первые симптомы которой проявились еще за 15 лет до этого, но быстро прошли. Гойя теряет возможность полноценно работать: у него пропадает слух, он страдает от постоянных головных болей, проблем с удержанием равновесия и эпизодических параличей. Художнику потребовалось несколько месяцев, чтобы прийти в себя, хотя слух так и не восстановился. Из-за длительности и тяжести перенесенного заболевания он впал в многомесячную депрессию, тяжесть которой отразилась в его записях: «Я все тот же, что и прежде, с точки зрения здоровья, иногда я чувствую гнев, в настроении, которое сам не выношу, а иногда чувствую себя спокойнее»[13].

С современной точки зрения нелюдимость, нестабильность настроения и периодические галлюцинации, от которых страдал художник, намекают на психическое расстройство. Но доказать наличие конкретных заболеваний сегодня невозможно: медицинские записи отсутствуют, а современные исследователи делают выводы из переписки Гойи с друзьями. Так, вероятными причинами тяжелого состояния, которое Гойя пережил в 1792 году, называют отравление свинцом, артериосклероз, брюшной тиф, сифилис (выберите, что вам нравится больше)[14].

Некоторые эксперты[15] и вовсе склоняются к тому, что Гойя был подвержен редкому аутоиммунному заболеванию — болезни Сусака. При ее развитии поражается мозг, а слабая циркуляция в нем крови приводит к глухоте и слепоте. Повторимся, документальных или точных медицинских доказательств этому нет, хотя созданные испанским гением темные миры как будто намекают, что в их основе лежит не только фантазия, но и изменения в физиологическом и ментальном состоянии художника.

Продолжение историй о психических драмах художников и психологических подтекстах их работ можно посмотреть в видеопроекте «ДепАРТамент», первый сезон которого полностью доступен на YouTube, Rutube и ВКонтакте, а второй выходит уже в октябре.

Примечания

- ^ «Школа мусорного ведра» («Ашканская школа») — направление в живописи США начала XX века, посвященное изображению повседневной жизни бедных и рабочих кварталов Нью-Йорка. Основоположники и крупнейшие представители школы: Роберт Генри, Джон Слоан и другие.

- ^ Our earth is like one little polka dot, among millions of other celestial bodies, one orb full of hatred and strife amid the peaceful, silent spheres. Let’s you and I change all that and make this world a new Garden of Eden… Яеи Кусама. Открытое письмо моему герою, Ричарду М. Никсону. 1968. URL: https://www.tate.org.uk/art/artists/yayoi-kusama-8094/introduction-yayoi-kusama.

- ^ Brinkhof T. Art Bites: Yayoi Kusama’s Unlikely Friendship With Joseph Cornell // artnet. URL: https://news.artnet.com/art-world/kusama-cornell-art-2459244.

- ^ Из письма Фриту, написанного на борту военного парохода «Геката», стоявшего у берегов Яффы. 26 ноября 1842 года. URL: https://www.bjasamuel.com/post/richard-dadd-art-madness-and-murder.

- ^ Письмо Анне Врубель. Осень 1883 года / Михаил Врубель: Письма к сестре. М.: Рипол Классик, 2022. URL: https://www.culture.ru/materials/256714/pogruzhen-vsem-svoim-sushestvom-v-iskusstvo-pisma-mikhaila-vrubelya.

- ^ Цит. по: Гайдук А. А. и др. Михаил Врубель. Л.: Аврора, 1989.

- ^ Письмо доктору Лео Элесеру. 24 июня 1944 года. URL: https://cabinetdelart.com/iskusstvo/kartina-zhizni-fridy-kalo/.

- ^ Budrys V. Frida Kahlo’s neurological deficits and her art // Progress in Brain Research. 2013. Vol. 203. P. 241–254. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444627308000104?via%3Dihub.

- ^ Frida Kahlo: Retrospective. Prestel, 2010.

- ^ Рене Магритт в радиоинтервью с Жаном Нейенсом. 1965.

- ^ Vogel M. Matthew Wong reflects on the melancholy of life / Art of Choice. URL: https://www.artofchoice.co/matthew-wong-reflects-on-the-melancholy-of-life/.

- ^ Ланслен Э. Мэттью Вонг: секретные сады меланхолии // ArtCritic. URL: https://www.artcritic.com/ru/мэттью-вонг-секретные-сады-меланхоли/.

- ^ Dervaux A. Depression in the life and work of Goya (1746–1828) // L'information psychiatrique. 2007. №3. P. 211–217. URL: https://stm.cairn.info/journal-l-information-psychiatrique-2007-3-page-211?lang=en.

- ^ Casey L. L. Goya: ‘In sickness and in health’ // International Journal of Surgery. 2006. Vol. 4. Is. 1. P. 66–72. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919105000890.

- ^ Гусейнов Э.Т. Неизвестная болезнь Гойи и ее отражение в искусстве. Эффективная фармакотерапия. 2025; 21 (25). C. 62–67. URL: https://umedp.ru/articles/neizvestnaya_bolezn_goyi_i_ee_otrazhenie_v_iskusstve.html.