Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х

В 2024 году Музей Москвы представил выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х годов», посвященную формированию «новой» горожанки и тем переменам, что преобразили ее жизнь — и профессиональную, и личную. Каталог экспозиции, выпущенный издательством «Кучково поле Музеон», позволяет обратиться к этой теме вновь: проследить эволюцию женских образов целиком или остановиться на отдельных ее этапах. С любезного разрешения издательства публикуем главу «Жить стало лучше» о том, как менялся образ женщины в противоречивой атмосфере середины 1930-х годов, когда напряженность политической жизни соседствовала с проектированием утопического будущего.

Ольга Яновская. Ткачиха. 1937–1938. Холст, масло. Фрагмент. Собрание Романа Бабичева

Ольга Яновская. Ткачиха. 1937–1938. Холст, масло. Фрагмент. Собрание Романа Бабичева

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. ‹…› Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас»[1]

Хорошо известная фраза из выступления Сталина, сказанная на Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев в ноябре 1935 года, сегодня уже неотделима от тяжелого исторического контекста. В 1934 году был убит Сергей Киров, начались партийные чистки. Оставался год до начала «московских процессов» — показательных судов над «троцкистско-зиновьевским блоком» 1936–1938 годов. Взаимопроникновение бдительности, тревоги и безмятежных образов мирной жизни определило особую сценичность, макетность советского искусства середины и конца тридцатых годов. Люди готовились отразить внешнюю угрозу, но в то же время спешили представить себя в идеальном будущем мире. Он создавался у них на глазах: дворцы московского метро и идиллические виды ЦПКиО им. Горького получали продолжение в фантастичных декорациях советских павильонов Всемирных выставок, в изящной архитектуре ВСХВ, в парадных альбомах, где успехи измерялись изостатистикой, в картинах-триумфах. Почти все метафоры социалистического рая венчал узнаваемый образ новой Москвы, центром которой был уже не Кремль, а Дворец Советов. Еще немного, и он был бы достроен.

В декабре 1936 года была утверждена новая советская Конституция, которая окончательно закрепила за женщиной «равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни». Выравнивая два пола «по мужскому знаменателю», Конституция в то же время утверждала особый статус женщины как матери. Социальные льготы, связанные с родительством, касались только женщин — статус отца в законодательстве не обсуждался. Эклектичный образ могучей матери-стахановки, в котором совместились обе роли, стал особым маркером искусства конца 1930-х и отразился во многих плакатах, панно, картинах и скульптурах.

Итак, слова о том, что «жить стало лучше», были произнесены Сталиным на съезде стахановцев и стахановок — идеальных и сверхсильных людей, чье коллективное присутствие подтверждало наступившую бесклассовую эру. На их фоне работницы и крестьянки 1920-х, перед которыми когда-то выступал Ленин, уходили в прошлое, постепенно сливаясь в единое целое с другими людьми «старого мира». При этом реальность оставалась довольно зыбкой. Середина тридцатых была эпохой одновременного проектирования и ожидания будущего, эпохой фантастических замыслов и пребывания между сном и явью. Слишком широкие улицы, слишком просторные дворцы метро, колоссальный Дворец Советов. Тающее в небе имя вождя, которое пишет в воздухе самолет, — зримая победа партии над силами природы.

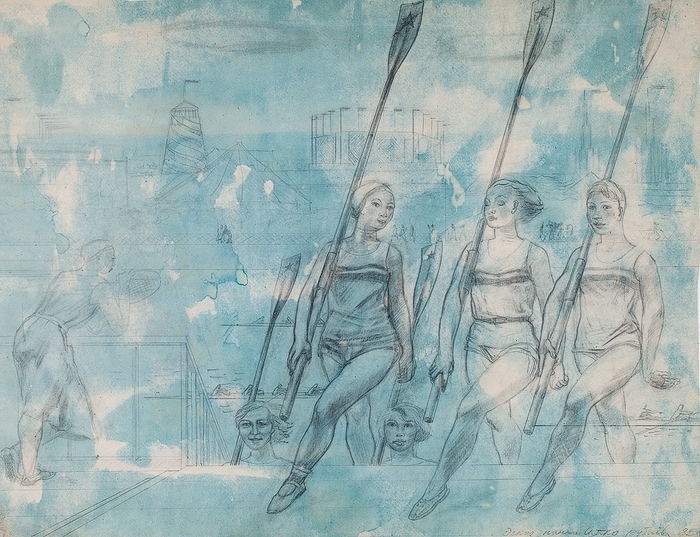

Не случайно именно эти годы стали эрой становления не только звукового кино, но и такого сложного синтетического вида искусства, как массовый физкультурный парад. Ощущение ирреальной приподнятости этих зрелищ хорошо передают большие графические эскизы Георгия Рублева, выпускника монументального отделения живописного факультета ВХУТЕМАСа. Созданные, возможно, по заказу ЦПКиО композиции кажутся составленными из живых статуй. Женщина в этом коллективном танце — уже не столько равноправный товарищ, сколько призрачная эмблема красоты, молодости и материнства.

Поистине ключевым памятником середины 1930-х, о котором всегда вспоминают, говоря о советской москвичке, стала картина Юрия Пименова «Новая Москва» (1937): блондинка с короткой стрижкой ведет автомобиль по перестроенной и умытой дождем улице Горького. Полотно создавалось для всесоюзной художественной выставки «Индустрия социализма», приуроченной к 20-летию революции. Этот парадный и многочастный проект расположился в павильоне-самолете Постоянной Всесоюзной строительной выставки на Фрунзенской набережной и должен был подвести итог советским достижениям «от Октября 1917 года до Сталинской Конституции».

«Индустрия социализма» была идеей Серго Орджоникидзе, и из-за смерти наркома открытие было отложено на два года. Тем не менее выставка стала одним из фундаментов социалистического реализма, создаваемого по прямому государственному заказу. Один из ее заключительных разделов назывался «Жить стало лучше, жить стало веселее». Именно здесь экспонировалась «Новая Москва», представляющая новый тип женского образа — скорее студентки или домашней хозяйки, чем работницы. Программные полотна чередовались на выставке с лирическими портретами, которые вы видите на этих страницах. Несмотря на камерность, они носят типовой характер — вслед за Дейнекой и Пименовым похожие оптимистические портреты создавали Владимир Одинцов, Федор Шурпин, Ольга Яновская. В контексте крупных экспозиций эти образы юных москвичек служили своего рода украшением партийных тезисов, метафорой наступившего социализма.

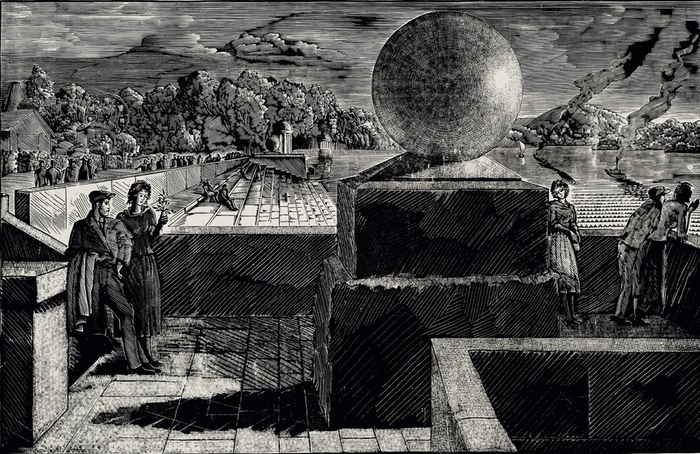

Почти параллельно с подготовкой выставки «Индустрия социализма» в 1935–1938 годах строилась вторая очередь Московского метрополитена, чьи станции отличались богатством и декоративностью отделки. Это были уже настоящие «дворцы для народа»: в облицовке использовались не только мрамор и гранит, но и полудрагоценные камни, мозаичные, керамические и фарфоровые панно, элементы из нержавеющей стали. Каждая станция, как выставочный павильон, раскрывала определенную тему и одновременно служила общественной сценой, где советские люди встречались друг с другом, примеряя на себя роскошь будущего мира. Входом в это пространство был эскалатор, соединяющий лицом к лицу два потока людей — образ медленного, как бы театрального движения запечатлел на своей гравюре Владимир Фаворский.

В середине 1930-х Фаворский был особенно внимателен к образам городской жизни, так как впервые выступил не только как гравер, художник книги и шрифта, но и как оригинальный монументалист, расписавший множество московских фасадов. Группа мастеров, которой он руководил вместе со Львом Бруни, в 1935–1937 годах работала в Мастерской монументальной живописи при МАРХИ, потом до 1948 года — при Академии архитектуры СССР и внесла веский вклад в систему синтеза искусств. Пользуясь консультациями художника и историка фрески Николая Чернышева, Фаворский и Бруни соединяли античные, древнерусские и ренессансные техники с современными сюжетами, вводили в росписи активный диалог живописи и трафарета, рельефа, сграффито. Одним из сквозных сюжетов стал образ москвички и шире — советской женщины: первой пробой Фаворского-монументалиста были росписи интерьеров Музея охраны материнства и младенчества (1933), а самым знаменитым и эффектным произведением — фасад Дома моделей на Сретенке (1935; обе работы не сохранились).

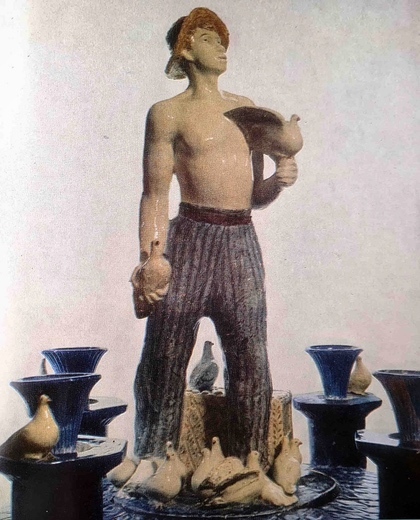

В начале 1920-х годов скульптор Исидор Фрих-Хар совершенно изменил облик советского фаянса, сформировав на заводе в Кузнецове (с 1929 года — Конакове) собственную экспериментальную лабораторию. Первоначальной задачей лаборатории было создание форм для массового производства, которые бы заменили кузнецовский фарфор, однако фантазия Фрих-Хара оказалась масштабнее: он проектировал составные майоликовые панно, горельефы и комнатные фонтаны, где живо сочетались архитектурная и скульптурная мысль, анималистика и пейзаж.

В 1930-х Фрих-Хара надолго увлек образ голубя. Он создал множество небольших скульптур этих птиц и иногда встраивал их в монументальные композиции — его фаянсовый фонтан «Мальчик с голубями» (1938) стоял в 1940–1941 годах в розарии ЦПКиО. Продолжая игру взаимодействия архитектурных и камерных форм, на выставке мы расставили голубей Фрих-Хара вокруг майоликовой фруктовницы Сарры Лебедевой. Расписанная мелким «ситцевым» орнаментом, увенчанная цветной статуэткой физкультурницы, одновременно эта вещь по форме напоминает городской фонтан.

С 1930 года в СССР стал активно развиваться парашютный спорт. Он входил в моду не только как часть военной подготовки населения, но и как романтический символ индустриального освоения неба. При заводах открывались авиакружки, в подмосковном Тушине в 1933 году появилась Высшая парашютная школа, а аттракцион «Спиральный спуск» в ЦПКиО был переоборудован в парашютную вышку. Что интересно, спорт этот, связанный с образами свободного падения и одинокого полета, описывался и в литературе, и в искусстве 1930-х как преимущественно женский. Например, в комментарии к залам «Индустрия крепит оборону СССР» в каталоге выставки «Индустрия социализма» можно прочесть такие лирические строки: «Парашюты, множество парашютов раскрываются в голубом летнем небе, как бутоны невиданно огромных размеров цветов. Парашютизм — самый радостный вид спорта, которым увлекается наша молодежь, наши молодые девушки»[2].

«Они сели рядом, и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно слышал пульсацию сердца в груди Москвы.

Он спросил ее шепотом в ухо:

— Отчего у вас сердце так стучит?.. Я его слышу!

— Оно летать хочет и бьется, — с улыбкой прошептала Москва Самбикину. — Я ведь парашютистка!

“Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, — подумал Самбикин. — Грудная клетка человека представляет свернутые крылья”.

Он попробовал свою нагретую голову — там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты»[3].

Двойственное сочетание милитаризма и женственности заметно во многих картинах о женщинах в авиации. На портрете Константина Юона летчица Зимова показана неожиданно мягкой, добросердечной девушкой, хоть и в суровой военной форме, а большое полотно Константина Дорохова «Перед прыжком» и вовсе построено как сцена метаморфозы. Здесь москвички в светлых плиссированных юбках, блузах с рукавами-фонариками и городских туфельках на наших глазах облачаются в летные комбинезоны. Чтобы вознестись в небо, они легко меняют, словно оболочку, свою социальную роль, как бы в обратном порядке превращаясь из бабочки — в кокон и вновь в бабочку.

Если в начале индустриализации образы суровых работниц искореняли нэповскую «буржуазную женственность», утверждая тем самым полное равенство женщины с мужчиной, то перед художниками середины 1930-х встала задача наглядно показать уже состоявшееся равноправие. Порой это вело к противоречивому совмещению социальных ролей, что можно увидеть в плакатах Петра Караченцова, представителя «высокого сталинского стиля». Его герои — всегда сверхлюди, живущие в залитых солнцем пейзажах и интерьерах идеальной версии социализма. В своих работах Караченцов нередко использует прием постепенного развития образа, как в череде кинокадров, тем самым добиваясь мягкого перехода между разноплановыми сюжетами. На одном плакате уверенно взмывает в воздух летчица-колхозница. На другом многогранность персонажа комментирует целый рассказ, объединяющий буквально все типажи, о которых мы говорили в прошлых разделах. Женщина эпохи Сталинской конституции 1936 года — конечно, в первую очередь ткачиха; затем она — отличница санитарной обороны страны; она депутат, выступает с трибуны; она архитектор, проектирует новые здания; она ударница-трактористка. Все эти роли, подобно клеймам в русской иконе, собраны вокруг бесконечно устойчивого и спокойного центра — фигуры советской матери.

Более наглядный, но не столь тонкий монтажный прием использован в парадном вышитом панно на тему конституционного равноправия женщин. Сюжет расщепляет жизнь женщины на две фазы: работа и отдых, и композиция панно напоминает журнальный разворот с фотографиями. Слева мы видим текстильную фабрику с необычным — тоже монтажным — совмещением прядильного и ткацкого цеха. Справа — сцена курортного отдыха. В этой вещи глаз притягивает не столько странная контрастность образов героини (от бесформенного синего комбинезона к красному вечернему платью), сколько само сочетание рукотворной, драгоценной шелковой фактуры и прямолинейной «фотомонтажной» склейки.

Тематические картины, которые писались для больших всесоюзных выставок или по конкретному заказу тех или иных организаций, чаще всего представляли собой массовые сцены — образы триумфов. Эти вещи уже не нуждались в документальной опоре. На картине Александра Моравова знакомая нам работница в красной косынке превращается в тиражируемый штамп или обтекаемый рефрен в песне: не субъект, не муза, не модель, а функция.

В 1920–1930-х годах художников АХРР остро интересовал «быт Красной Армии» или «пролетарский быт». Натюрморт или пейзаж в их картинах, как правило, дополнял характеристику персонажа документальными деталями. Но к середине 1930-х герои все больше укрупнялись, становились плакатными, а их атрибуты сокращались до двух-трех узнаваемых элементов. Условным становился и пейзаж. И орденоносные текстильщицы «Красной Розы» на картине Луппова, и колхозницы Моравова позируют на типовом оптимистическом фоне голубого неба, в свете яркого золотого солнца.

Интересно, что та же интенсивная эмоциональная приподнятость, чувство счастья, которые дает летний и весенний свет, стали самодостаточной темой для Александра Лабаса. Он словно проходит мимо парадных зрелищ, направляя внимание на потоки света, льющиеся из его московского окна. Лабас настаивает на личном созерцании природы, но и его картина в полной мере передает почти непереносимое сияние тридцатых.

«Москва ушла из правления дома. По-прежнему стоял музыкант у входа, но ничего не играл, а сам что-то слушал молча из ночи. Далекое зарево трепетало над центром города, волнуясь в бегущих тучах, и огромное загроможденное мраком небо открывалось вдруг мгновенным и острым светом, сверкнувшим из-под трамвайного провода. В близком клубе местного транспорта пел хор молодых работниц, увлекая силой вдохновения собственную жизнь в далекие края будущего. Честнова пошла в тот клуб и пела там и танцевала, пока распорядитель, заботясь об отдыхе молодежи, не потушил свет. Тогда Москва уснула где-то за кулисами сцены на фанерной бутафории, обняв по девической привычке временную подругу, такую же усталую и счастливую, какой была сама»[4].

Хотя многие выпускницы московского ВХУТЕМАСа выбирали декоративно-монументальный путь, в советском искусстве оставалась и более традиционная ниша, связанная с женской и детской темой в книге. Младшая сестра художницы Надежды Кашиной, акварелистка Нина Кашина обратилась к этому жанру с начала 1930-х, иллюстрируя книжки-картинки Агнии Барто, Татьяны Тэсс и Надежды Павлович. Участница группы «13», Кашина в 1929 году много рисовала с натуры на московских водных станциях и в ЦПКиО, вырабатывая узнаваемую лирическую манеру — глубокие созвучия цвета в плотных акварельных заливках подчеркивали неторопливое движение фигур в спокойствии мирных повседневных сцен.

Медленно-лаконичная пластика Кашиной очевидно восходит к методу Владимира Фаворского, который в начале 1930-х также раскрыл тему материнства в своих фресках для интерьеров московского Музея охраны материнства и младенчества (1933, не сохранились). Вспоминается и мода 1930-х на майоликовые и керамические фризы в архитектуре. Камерные акварели Кашиной настолько убедительны и величественны в композиции и колорите, что легко могли бы быть перенесены на фасад здания. Художница словно намеренно повышает их условность, совмещая интерьеры современных комнат и бескрайний пейзаж, полный воздуха и солнца.

Написанное в 1937 году полотно Владимира Васильева «Сын родился» — выразительный пример социалистического реализма, показывающего зрителю тот самый отчасти ирреальный мир, где «жить стало лучше» и нет границы между личным и общественным. Действие происходит в новой квартире. Молодая семья готовится купать ребенка, в дверях остановились гости, которые, по всей видимости, неожиданно зашли с поздравлениями.

Как и в картине Моравова, на лицах всех героев Васильева застыла одинаковая маска счастья. Главное здесь — не эмоции, а почти античная дидактика композиции. Это не симфония, а скорее марш. Фигуры разбиты на зеркальные пары: перед нами скульптуры-колонны, расставленные в здании идеального государства. Интерьер сияет жемчужной белизной — белая скатерть, белые пеленка и простыня, белое платье хозяйки. На этом фоне легко прочесть политические символы: большая фотография Семена Буденного (мирная жизнь нового поколения была бы невозможна без побед Гражданской войны); красная революционная гвоздика в вазе; часы, отсчитывающие время истории; красная майка героя — идеального воина и атлета советских тридцатых.

Примечания

- ^ Речь товарища Сталина // Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц — стахановцев. 14–17 ноября 1935. Стенографический отчет. [М.], 1935. С. 368–369.

- ^ Индустрия социализма: каталог выставки. М.; Л., 1939. С. 20.

- ^ Платонов А. П. Счастливая Москва. М., 2011. С. 38.

- ^ Платонов А. П. Счастливая Москва. М., 2011. С. 29.