Выставки недели в Москве: выбор «Артгида». Май 2025

В Москве — другое измерение, фотографическая дискуссия и житийные иконы. Что выбрать, рассказываем в нашем дайджесте.

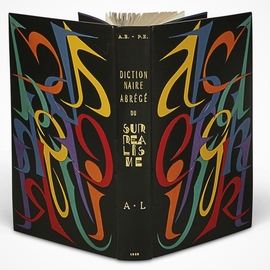

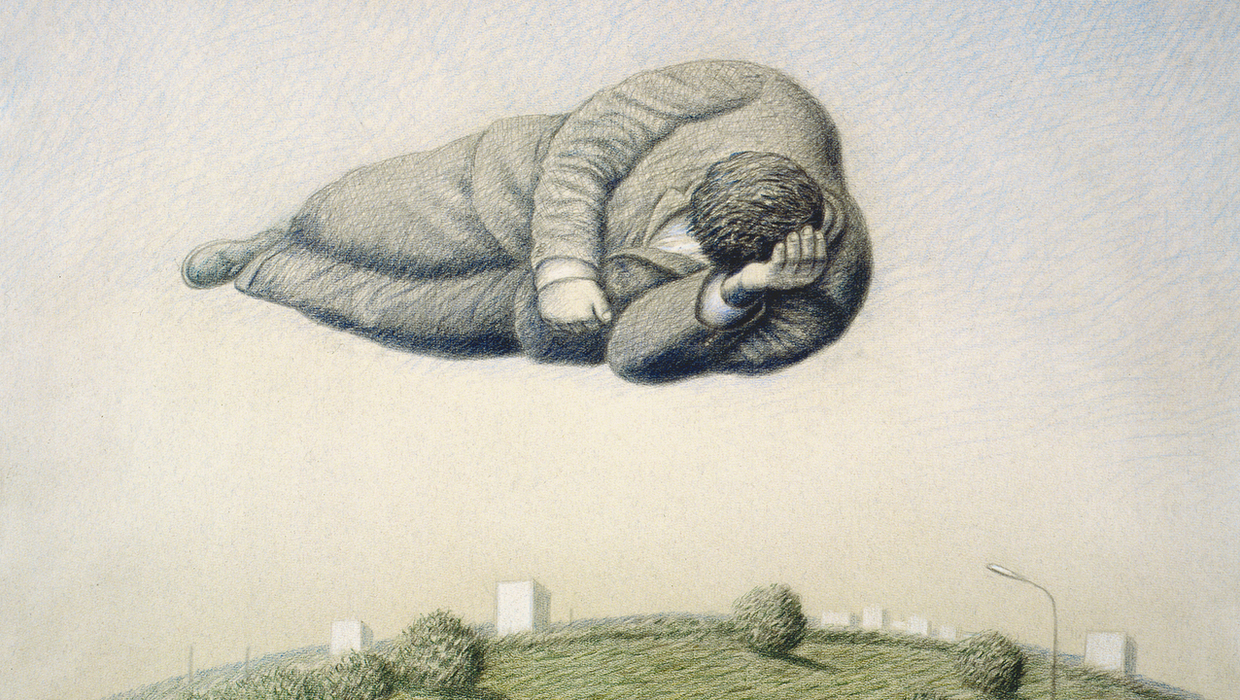

Гариф Басыров. Полдень I (из серии «Обитаемые пейзажи»). 1987–1988. Тонированная бумага, цветной карандаш. Фрагмент. Частное собрание

Гариф Басыров. Полдень I (из серии «Обитаемые пейзажи»). 1987–1988. Тонированная бумага, цветной карандаш. Фрагмент. Частное собрание

Гариф Басыров. Другое измерение

Мультимедиа Арт Музей, Москва

Для неофициальных советских художников графика имела множество преимуществ. Так, она позволяла создавать личные высказывания вне конъюнктурных ограничений. В то же время графика могла прорываться к широкой аудитории через книжную иллюстрацию и тиражные отпечатки, принося признание и устойчивый доход наиболее успешным авторам.

Эти свойства нашли выражение в практике Гарифа Басырова, который с конца 1960-х годов работал в разных техниках: рисунке, офорте, литографии и бриколаже. Создавая иллюстрации и автономные серии, он обращался к эстетике сюрреализма, а частыми персонажами его произведений были безымянные горожане, изображенные, например, в состоянии сна или полета над обобщенными городскими и природными пейзажами. Эти пространства лишены определенности и напоминают потусторонние и инопланетные ландшафты, формируя тем самым характерную атмосферу пограничных состояний.

Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет ретроспективу художника, в которую вошли как ранние работы: например, иллюстрации для журнала «Химия и жизнь», публиковавшего в 1970-е произведения писателей-фантастов, — так и серии зрелого периода («Обитаемые пейзажи», «Горожане за городом») и поздние абстрактные бриколажи из цикла «Инкубусы».

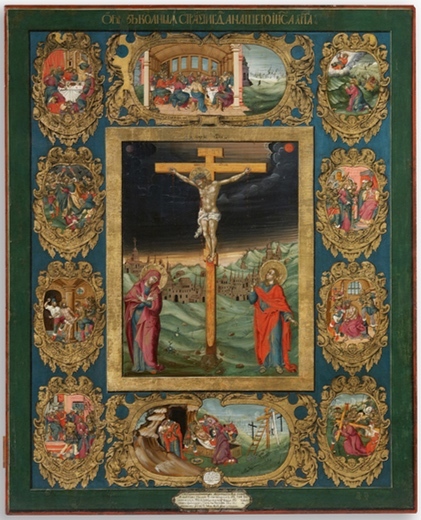

Загадки житийных икон

Музей-заповедник «Коломенское — Измайлово» (Дворец царя Алексея Михайловича)

Житийные иконы — особый жанр древнерусской и восточно-христианской живописи. В них центральный образ святого окружен множеством миниатюрных изображений, повествующих о его духовной биографии: божественном призвании, чудесах, мученичестве и другом. Вместе эти эпизоды формируют развернутый нарратив, имеющий назидательные и просветительские цели. При этом такие иконы могли иллюстрировать не только канонические тексты, но и апокрифическую литературу — тем самым представляя различные интерпретации житий и связанных с ними богословских идей.

Выставка в Коломенском посвящена разнообразию житийных икон и возможностей их «прочтения». Экспозиция представляет хронологический срез с конца XV века по последнюю четверть XIX века, охватывающий разные региональные школы. Помимо образов широко почитаемых святых в ней представлены и редкие иконографии, а также произведения, программа которых раскрывается лишь в процессе реставрации. В числе особенно значимых экспонатов — икона Онуфрия Великого из Соловецкого монастыря, на которой архитектурный ландшафт передан в виде стен северной обители, а роль колесницы выполняет карета Петра I, посетившего Соловки в начале XVIII века. Рядом с иконами в залах экспозиции размещены иллюстрированные церковные книги, облачения и предметы декоративно-прикладного искусства, создающие единый контекст визуальной и материальной культуры русского православия.

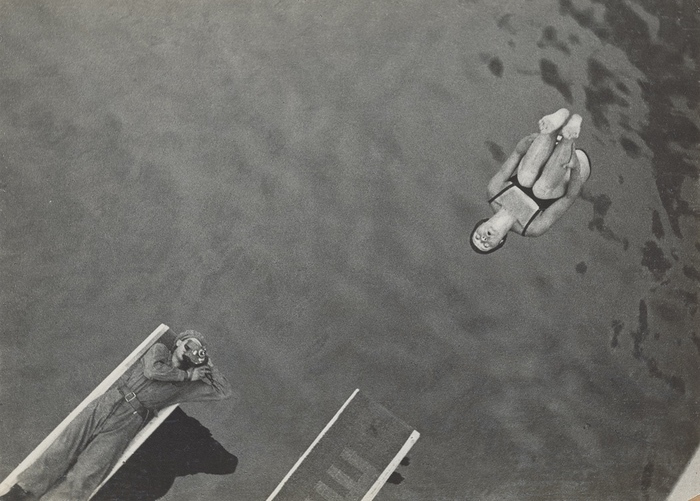

Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФа и «Октября»

Центр «Зотов»

В истории советской фотографии 1920–1930-е годы были периодом острых дискуссий. В поисках нового языка, способного выразить дух социалистической эпохи, авторы часто обращались к разнообразным художественным методам. Участники авангардистской группы «Октябрь» (Александр Родченко, Борис Игнатович и другие) видели в фотографии инструмент активного преобразования реальности и обращались к формальным экспериментам, используя динамичные ракурсы, нестандартное кадрирование и новые композиционные решения. Иного взгляда придерживались члены РОПФ (Российского объединения пролетарских фоторепортеров), например Макс Альперт и Аркадий Шайхет. Они стремились подчинить новаторские приемы документальной задаче фотографии, отстаивая принципы идеологической «ясности» и массовой доступности образов.

Выставка в центре «Зотов» рассказывает об обеих группах, объединяя свыше ста экспонатов: отпечатки работ знаменитых и малоизвестных фотографов, выпуски журналов «Советское фото» и «Пролетарское фото», на страницах которых они публиковались и вели дискуссии, а также оригинальную фототехнику тех лет. Отдельный раздел, посвященный художественной критике, раскрывает аргументы участников о роли фотографии в социалистическом обществе. Реконструируя этот полемический контекст, выставка предлагает зрителю погрузиться в суть художественных и идеологических споров фотографов-конструктивистов, занять одну из позиций или сформировать собственную.

Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов

Музей Москвы

Личные союзы художников и художниц не всегда подразумевают совместное творчество — даже в самых близких отношениях партнеры могут сохранять самостоятельность своих практик. Так, Александра Бычкова-Кольцова и ее муж Сергей Кольцов работали независимо, в разных медиумах и манерах. Александра часто обращалась к вышивке, дизайну одежды и живописи, воплощая в них авангардные формы, навеянные эстетикой ВХУТЕМАСа и произведениями европейского модернизма. Сергей же тяготел к монолитным и структурным образам, реализуя их в скульптуре, картинах и графике. Однако, несмотря на различия, в их наследии можно обнаружить множество визуальных созвучий и идейных пересечений, образующих общую линию развития авторов в контексте российского искусства первой половины XX века.

Тема творческой дистанции и точек соприкосновения супругов легла в основу проекта в Музее Москвы. Выставка построена вокруг ретроспектив каждого из героев и предлагает внимательный взгляд на их манеру, техники и идеи. Среди экспонатов — живопись, графика и скульптура, текстильные панно и другие предметы дизайна. Относящиеся к разным периодам, они затрагивают ключевые эпизоды двух биографий: например, командировку Александры в Париж (1928–1932 годы), в ходе которой она совершенствовала свои навыки и активно участвовала в местной художественной жизни, или работу Сергея над реставрацией скульптур Большого Театра после Великой Отечественной войны. Личное измерение добавляют в экспозицию фотографии и письма супругов.

Выставка является продолжением прошлогоднего проекта «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х», в котором Александра Бычкова заняла одно из центральных мест.

Подвиг музея

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Во время Великой Отечественной войны музеи оказались в чрезвычайных обстоятельствах. Их сотрудники отвечали не только за срочную эвакуацию коллекций и защиту зданий от бомбардировок, но и за сохранение «мирного» существования институций: поддержание экспозиций и выставок, научной и хранительской работы. В широком смысле борьба за жизнь музеев была борьбой за культуру как вечную ценность — перед лицом абсолютного зла, ужасов и разрушений войны.

Подвигу музейных работников посвящен совместный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина и Русского музея о жизни Пушкинского в 1941–1945 годах: о срочной эвакуации собрания в начале войны, повреждениях от вражеских налетов и проведенных выставках, дружбе и взаимоподдержке, а также о восстановлении залов после того, как прямая угроза миновала. В экспозиции представлены инсталляции, отсылающие к экстренным мерам перемещения и защиты коллекций, воссозданные фрагменты выставок военных лет (например, «Героическое прошлое русского народа» 1941 года), а также дневники, письма и другие документы, раскрывающие внутреннюю жизнь и переживания сотрудников музея. В отдельном разделе помещены 55 фотографий Николая Свищова-Паолы, впервые представленные в таком объеме. Начиная с марта 1944 года мастер советского пикториализма снимал ГМИИ в процессе восстановления — сегодня эти кадры являются не только документами, но и художественными свидетельствами героического спасения культуры от смерти и забвения.