Кристаллические идентичности Михаила Матюшина и Елены Гуро

До 25 мая в московском Центре «Зотов» идет выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро», посвященная одной из самых известных пар русского искусства XX века. Матюшин — художник, композитор (в том числе написавший музыку для футуристической оперы «Победа над Солнцем»), теоретик искусства, создатель системы «Зорвед. Расширенное смотрение», адепты которой стремились овладеть скрытыми возможностями восприятия. Елена Гуро известна как художница и поэт, по словам исследователей, уподобившая творческий процесс движениям природы. Вместе они были инициаторами создания художественного объединения «Союз молодежи» и организаторами издательства «Журавль», выпустившего первый футуристический сборник поэзии «Садок судей». Посетившая выставку в «Зотове» искусствовед Юлия Тихомирова рассказывает об интермедиальном подходе Матюшина и Гуро и об их совместном жизнетворчестве.

Михаил Матюшин и Елена Гуро. Около 1910. Фотография. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург. Courtesy Центр «Зотов»

Михаил Матюшин и Елена Гуро. Около 1910. Фотография. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург. Courtesy Центр «Зотов»

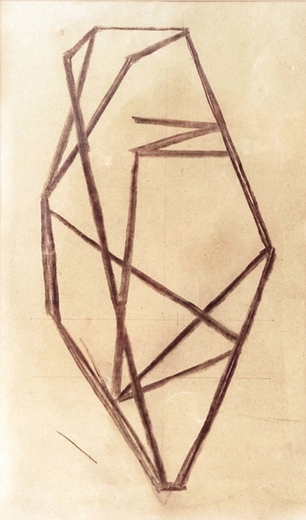

Мерцает мимесис в работе Михаила Матюшина «Кристалл» (1914): сперва может показаться, что это двумерный росчерк сродни автоматическому письму, затем проступит объем — и вот перед нами остов трехмерной кристаллической структуры, а еще через мгновение глаз соберет воедино части образа и проступит автопортрет художника. Проступит — и вновь укроется в уголках абстрактной композиции.

Философ-эзотерик Петр Успенский, чью книгу «Tertium organum. Ключ к загадкам мира» (1911) Михаил Матюшин высоко ценил, писал: «Но искусство — это уже начало зрения. Оно видит гораздо больше того, что видят самые усовершенствованные аппараты. И оно ощущает бесконечные невидимые грани того кристалла, одну из граней которого мы называем человеком». В этих строках соединяется спиритуальная экзальтация символизма и пафос авангарда, настроенный на всестороннее постижение и впоследствии изменение мироустройства. Матюшин увидел лицо человека как кристалл, мы же можем довести эту метафору до конца, говоря о кристаллической идентичности. Парадоксальная и сложная личность человека однородна, но многогранна: оставаясь во всех своих проявлениях собой, человек состоит из множества преломлений, каждое из которых по-своему отражает действительность. Из всех творцов начала XX века двое могут быть поняты как точнейшая иллюстрация идеи «идентичность-кристалл»: это Михаил Матюшин и Елена Гуро.

Они познакомились в конце XIX века, а их любовь, как считается, была ровесницей века XX. Матюшин в то время уже почти двадцать лет состоял скрипачом в петербургском Придворном оркестре, а Гуро только начинала заниматься живописью в мастерской Яна Ционглинского, где пара и познакомилась. Они никогда не были творческим дуэтом, оставаясь автономными художниками, но вплоть до смерти Гуро в 1913 году работали вместе, создавая произведения, включавшие в себя разные виды искусства. Например, Гуро сама проиллюстрировала свой литературный сборник «Шарманка» и включила в книгу приложение — ноты сочинения Матюшина «Музыка к Арлекину (Канцона)», аудиальный отклик на одноименную пьесу Гуро.

Конечно, не только Матюшин и Гуро были теми, кого мы сегодня можем назвать «интермедиальными художниками»: Ольга Розанова сочиняла стихи, а Василий Кандинский живо интересовался музыкой, — но именно Матюшин и Гуро смогли преодолеть, казалось бы, неизбежную доминанту одной сферы деятельности над другой. Для них обоих не существовало «побочной» или «вспомогательной» области искусства, все они сливались в органической амальгаме жизнетворчества. Периодически эта смесь кристаллизировалась, и по прошествии многих десятилетий мы можем уловить образы, из которых состояли идентичности художников: Дон Кихот, лесная Нимфа, Элеонора фон Нотенберг, барон Вильгельм… Они созданы в потоке сотворчества и составляют грани личностей двух художников. Знакомясь с этими персонажами, мы попробуем рассмотреть переливающуюся многогранность Михаила Матюшина и Елены Гуро.

Дон Кихот

«Несомненно, когда Рыцарь Печального Образа летел с крыла мельницы — он очень обидно и унизительно дрыгал ногами в воздухе, и когда упал и разбился — был очень одинок», — писала Елена Гуро в книге «Небесные верблюжата». Созвучен с этим описанием рисунок Михаила Матюшина «Дон Кихот сражается с ветряной мельницей» (1903). Несуразное, практически кукольное тельце странствующего рыцаря бесславно отлетает прочь от непоколебимых лопастей мельницы. Марионеточная пластика рыцаря вкупе с игрушечно-безликим лицом и непропорционально тонкими ногами контрастирует с мельницей, в конструкции которой явно читается гигантское лицо в богатырском шлеме. В работе Матюшина, как и в строках Гуро, Дон Кихот повержен и смешон, однако художник визуализирует его фантазм, великана, снимая противоречие между унизительным проигрышем и истинностью мира грез.

Рыцарь Печального Образа стал одним из лейтмотивов книги «Небесные верблюжата»:

«— Мама, а Дон Кихот был добрый?

— Добрый.

— А его били… Жаль его. Зачем?

— Чтобы были приключения, чтоб читать смешно.

— Бедный, а ему больно и он добрый. Как жаль, что он умер. А он умер давно?

— Ах, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Дон Кихота не было никогда.

— А зачем же написали книжечку тогда? Мама, неужели в книжечке налгали?

— Ты мешаешь мне шить, пошла спать.

— Если книжка лжет, значит, книжка злая. Доброму Дон Кихоту худо в ней. А он стал живой, он ко мне приходил вчера, сел на кроватку, повздыхал и ушел… Был такой длинный, едва ногами плел…

— Леля, смотри, я тебя накажу, я не терплю бессвязную болтовню».

И в творчестве Матюшина образ дрыгающего ногами Рыцаря тоже покинул пространство графического листа и вышел, освобожденный, в пространство. Одна из корневых скульптур художника, «Танцующая» (1915–1916), своей позой с распростертыми тонкими конечностями напоминает Дон Кихота с работы 1903 года. Конечно, динамику органической дриады обуславливает не романтическое поражение, а экстаз страстного танца, однако, поставленные рядом, две фигуры перекликаются и создают имплицитную пластическую рифму: полет как декадентское следствие слабости тела и полет как танец, преисполненный органической витальной энергии.

Мы неслучайно упоминаем Дон Кихота как фигуру, вдохновившую органические штудии художника. Тот самый «Кристалл», о котором сказано в начале статьи, изначально был автопортретом Матюшина, сквозь который просвечивает Рыцарь Печального Образа: «Я начал с реального изображения, в котором мне хотелось выявить подмеченное мною сходство выражения моей головы с Дон Кихотом, в этой вытянутости пропорции, готовности к подвигу, напряженности порыва. В дальнейшей работе мне хотелось еще и еще упрощать форму для выявления общей схемы объема и его характерной устремленности», — так редукция романтического рыцаря породила одно из наиболее ярких произведений Михаила Матюшина. Старинный образ идальго оказался темой, благодаря которой, используя оптику символизма и оригинально трактуя принципы кубизма, художник создал емкую пластическую формулу органического понимания авангарда.

Лесная Нимфа

«Елена Гуро так любила природу, что сама уходила в нее. <…> Гуро все отдала природе, все силы физические и душевные, и природа ей открыла, как никому, свои “тайны” роста и движения. <…> Все рисунки ее растут и движутся, как растет и движется все живое в природе», — так Михаил Матюшин писал о своей супруге. То же можно сказать и о ее стихах. Одно из самых известных лирических произведений Елены Гуро, «Финляндия» (1913), построено на переливчатых и шелестящих хвойных звукоподражаниях. Несмотря на обилие несуществующих слов и непривычных буквосочетаний, стихотворение произносится легко, льется органично, как архаическая, но внутренне родная песня, как если бы мы вспомнили собственный младенческий язык.

Именно в Финляндии Матюшин начал работать с найденными природными объектами. В 1910 году во время летнего отдыха художник стал собирать фрагменты корней низких финских деревьев. Нередко Матюшин «дорабатывал» за природой скульптуру, что-то отсекал, шлифовал или перекомбинировал наросты. Однако порой он оставлял корни практически нетронутыми и тем самым приблизился к методу реди-мейд. Конечно, генезис у найденных объектов Матюшина совсем иной, нежели у реди-мейдов Марселя Дюшана: Матюшин видел в «конструкции» корней идеальный объект живой природы, в котором форма и функция предельно сближены, он не работал намеренно с контекстуальным изменением статуса природного объекта. И все же постфактум мы можем судить, насколько радикален жест привнесения в пространство искусства почти нетронутого корня.

Воспевание природы, видение универсума как единого целого (в совместной статье Матюшина и Гуро «Четвертое измерение» контуры стволов деревьев сопоставлялись с кровеносными сосудами, а сгустки ветвей — с легкими, которыми земля дышит небом: согласно такому миропониманию человек и природа были созданы по одной формуле, микрокосм тождественен макрокосму), внимание к символическому значению стихий, оживотворение молчащих материй — все эти черты присущи как органической ветке авангарда[1], так и романтизму начала XIX века. Переклички чувствуются не только на теоретическом уровне, но и в произведениях художников: акварель Михаила Матюшина «Осеннее поле» (1931) своим «слоистым» построением уходящего вдаль пейзажа, растворением в небесном свете истонченных природных пластов напоминает графику Александра Иванова или его итальянские этюды, например Аппиеву дорогу. Реминисценции романтизма, как и в случае с фигурой хитроумного идальго, оказываются пропилеями к авангардному художественному мышлению.

Неутешная мать, Элеонора фон Нотенберг

Неологизмы Елены Гуро ласковые. Она рассыпáла буквы, изъятые из строгого строя слов, а они ластились к ее рукам. Вот так: «беловатик», «кошуратик», «хвои шуят» — используя близкий словотворчеству футуристов метод, Гуро превращала клич в колыбельную, что поют засыпающему вечным сном.

Такая колыбельная у нее тоже есть — стихотворение 1912 года с посвящением: «Памяти моего незабвенного единственного сына В.В. Нотенберга». Стихотворение построено на зацепленном, повторяемом будто бы в анабиозе рефрене: «Это ничего» — обнаженно-жесткий прием, способный растрогать едва ли не каждого. Корней Чуковский, например, писал: «Ее тема: светлая боль, радость увядания, умирания и нежность до восторженной муки. Ее стихи на смерть единственного сына, такие простые и страшные, невозможно читать без участия». Всё так. Единственный нюанс заключается в том, что никакого сына, никакого «милого Вилли», Вильгельма Нотенберга никогда не существовало. Эта история, пестуемая поэтессой динамика «мать — дитя», проходящая лейтмотивом сквозь ее литературные сборники, — мистификация, в которую некоторое время верил даже близкий круг Гуро.

Мистификация, проникшая в биографическую реальность художницы, сплавила воедино несколько ее сборников, а также пьесу «Осенний сон». Сын Вильгельм прочитывается в образе главного героя пьесы, тихого юноши, меланхолического мечтателя. Он появляется в двух обличиях: принц Гильом, живущий в стране золотых астр Астрии, и барон Вильгельм фон Кранц, томящийся в «дачной России» и бредящий книгой Сервантеса.

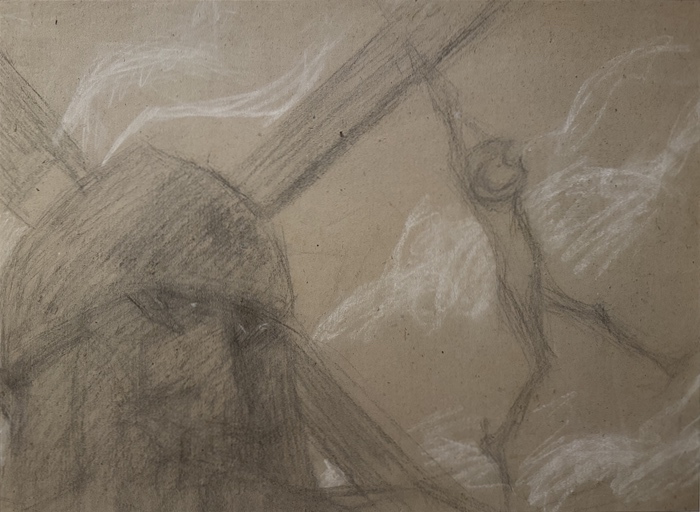

Елена Гуро ясно видела образ своего Вильгельма-Гильома: на множестве ее рисунков он благородно поникший гуттаперчевый юноша. На одном из них Вильгельм практически распластан по земле, но его хрупкость — это не ломкость, а болезненное и при том органическое растворение в почве. Льнущий к земле Гильом пластикой своей напоминает абстрактные биоморфные акварели Гуро 1910-х годов, что намекает на родство героя природной стихии.

Этого героя изображал и Михаил Матюшин: на картине «Осенний сон» (1912) Вильгельм-Гильом, угловатый, сжавшийся, лежит на кровати в комнате с готическим окном, в котором видится томное пламя осеннего сада. Стены комнаты полупрозрачны: кажется, они вот-вот растворятся и мы увидим иномирный пейзаж. Или этот акварельный плач по периметру комнаты — лишь причудливые обои? Художник создает пространство мерцающей неопределенности, мы видим комнату с точки зрения лихорадящего героя, ненадежного рассказчика. Интересно, что в 1912 году Матюшин изобразил супругу лежащей на кровати в комнате — портреты Гуро и ее героя перекликаются: комната, окно с видом на сад, герой в постели.

Быть может, Вильгельм-Гильом, ассоциировавший себя с Дон Кихотом, стал для этой артистической пары персонификацией союза. Ведь не просто так в виде Дон Кихота изображал себя Матюшин, а Гуро назвала воображаемого сына Вильгельмом. Неслучайно Матюшин выбрал для изображения на холсте именно сцену болезни героя. В образе мечтательного юноши воплотились, кажется, очень многие грани кристаллических идентичностей художников.

«Осенний сон» стал последним прижизненным изданием Гуро. Как и в случае со сборником «Шарманка», книгу дополнила одноименная музыкальная сюита Матюшина. Через девять лет после смерти Елены Гуро он поставил спектакль по пьесе «Осенний сон», выступив одновременно как режиссер, композитор, художник и исполнитель партии скрипки. По его замыслу, актеры должны были передвигаться вокруг зрительного зала, так, чтобы их можно было уловить лишь периферийным зрением. Интермедиальность использовалась художником не для громоподобных манифестов, но для передачи полутонов шелеста теней, — такой романтический авангард стал квинтэссенцией совместного жизнетворчества Михаила Матюшина и Елены Гуро.

Примечания

- ^ В статье «Органическая концепция русского авангарда. Некоторые примеры» Екатерина Андреева указывает, что эта концепция зародилась в 1910-е годы в качестве альтернативы кубизму и была сосредоточена на «поиске гармонизирующих законов природы». Так, Павел Филонов противопоставлял кубизму закон «органического развития формы». В числе художников, относящихся к органической ветви авангарда, можно назвать не только Матюшина, Гуро, Филонова, но и Павла Кондратьева, Владимира Стерлигова и других.