Круглый стол: Ханс Бельтинг и «конец истории искусства»

В этом году в издательстве Музея современного искусства «Гараж» вышла книга немецкого историка и теоретика искусства Ханса Бельтинга «История искусства после модернизма». В нашей стране Бельтинг является «непрочитанным» автором, что досадно еще и потому, что его размышления по поводу эволюции современного искусства, его началах и конце во многом оказались пророческими: сегодня мы живем в ситуации, буквально описанной немецким ученым более двадцати лет назад. Историк искусства Екатерина Андреева, художник Александр Дашевский, главный редактор «Артгида» Мария Кравцова и издатель Андрей Россомахин встретились в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге, чтобы не только обсудить основные идеи Бельтинга, но и поговорить о том, как издавать книги по теории искусства, а также о том, переводов каких изданий нам не хватает.

Мария Кравцоваглавный редактор «Артгида» |  Андрей Россомахинфилолог, издатель, исследователь авангарда |

Александр Дашевскийхудожник, куратор |  Екатерина Андреевакуратор, историк искусства, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея |

Мария Кравцова: Мы собрались, чтобы обсудить недавно вышедшую книгу «История искусства после модернизма», куда вошли два эссе немецкого историка искусства Ханса Бельтинга — «Модернизм в зеркале современной культуры» и «Конец истории искусства?». Несмотря на то, что Бельтинг — фигура довольно важная для современного художественного контекста и его часто цитируют в западной литературе, отечественному читателю он известен мало: на русский, причем более двадцати лет назад, была переведена лишь одна монография — «Образ и культ». Поэтому я считаю выход еще одного перевода Бельтинга большим событием. Читая его эссе, я автоматически проецировала интуиции Бельтинга на те процессы, свидетелям которых стала в последнее десятилетие и которые до этого не знала, как объяснить. При этом я заметила, что многие, уже успевшие прочитать книгу, весьма болезненно реагируют на ряд тезисов автора: некоторые его идеи и наблюдения так или иначе разрушают общепринятые представления об искусстве вообще и о мире современного искусства в частности. Поэтому хотелось бы обратиться к участникам нашей дискуссии с вопросом — с какими идеями Бельтинга вы согласны, а какие хотели бы оспорить?

Екатерина Андреева: Это ценная книга. Я бы рекомендовала читать ее вместе с изданием, по которому все сейчас учатся — «Искусство с 1900 года». «Искусство с 1900 года» декларирует три способа понимания, вокруг которых группируется и развивается очень разное искусство XX столетия. Первый — формализм, если мы говорим о таком художнике, как Матисс, или о живописцах и скульпторах вообще. Второй — это социальные практики, ведущие свое начало от дадаистов, и для того, чтобы понять их, необходимо обращаться к марксизму и психоанализу. Третий — сюрреализм и другие не сразу понятные художественные феномены, работать с которыми следует с помощью чистого психоанализа. Простота и кажущаяся логичность привлекает к этой книге студентов. Проблема в том, что при подобном подходе к истории искусства полностью пропадают не только индивидуальности художников, но и сами произведения. А в монографии Бельтинга, которая в моем восприятии сближается с великими памфлетами вроде «Общества спектакля» Ги Дебора, нет посыла, что в искусстве модернизма для нас сегодня все абсолютно ясно, как нет и крайне вредного утверждения, что можно с помощью одного определенного методологического подхода все понять и всего добиться. С одной стороны, его книга — это рассказ о том, как бурно живет, а местами деградирует современное искусство, а с другой — изложение полного спектра проблем, через которые искусство проходило в XIX–XX веках.

И не надо думать, что автор «Истории искусства после модернизма» излагает именно историю искусства после модернизма. Он излагает историю искусства как таковую, а она, по мнению Бельтинга, появляется лишь в XIX столетии. Но он пишет ее не столько как историю науки, хотя в книге есть и это, сколько как рассказ о взрывах мысли об искусстве, связанных с его собственным живым развитием. На эту бесконечную дорогу-лабиринт в разные века выходят разные мыслители от Вазари и Генриха Вельфлина до деятелей нашего времени. И именно это мне кажется интересным.

Также Бельтинг указывает нам два комплекса проблем, которые в принципе не разрешены. Первая — каким образом искусство, родившееся в Европе и связанное с европейской мыслю, переносится в Америку (а американское искусствоведение ее не рассматривает за ненадобностью). Вторая — как во второй половине XX века уже глобализированное искусство растекается по всему земному шару. Как китайское, африканское, латиноамериканское и прочее искусство сегодня стало современным искусством, каким оно было в эпоху модернизма, и что теперь представляет собой это явление.

Мария Кравцова: Я согласна, что Бельтинг довольно сильно разрушает схематизм мышления об искусстве, и все озвученные мне претензии читателей в адрес книги звучали так: «Вся история искусства у меня была аккуратно разложена по полочкам, каждое художественное явление вытекало из предыдущего и отлично укладывалось в хронологию, а Бельтинг разбил эту целостную картину на десятки фрагментов, из которых теперь не складывается слово “вечность”». Александр, я заметила, что Бельтинг чаще всего расстраивает именно художников. А вас он расстроил?

Александр Дашевский: В начале своего повествования Бельтинг специально оговаривает, что не стремится дать единую картину развития искусства нашего времени и тем более внести в нее полную ясность, но при этом и сам объем его эссе, и то, что автор системно и последовательно затрагивает различные проблемные места современного искусства, порождают в конце чтения ощущения, что он попытался рассказать обо всем. С современной точки зрения подобный подход выглядит самонадеянно и тоталитарно: сегодня мы всё больше говорим о том, что существуют релевантная и нерелевантная оптика, продуктивный и не очень способы думать и говорить о различных произведениях и художественных явлениях. То есть в наше время уже действительно никто не претендует на создание универсальной картины искусства.

При этом у Бельтинга есть много интересных заявлений зачастую полемического характера. Он некомплиментарно проходится по выставке «Маги земли» куратора Жан-Юбера Мартена, много говорит об арт-рынке и о том, что музеи превращаются в супермаркеты. Он не пытается быть академичным, причем до такой степени, что у меня в какой-то момент даже сложилось впечатление, что передо мной книга афоризмов. Более того, многие тезисы Бельтинга противоречат друг другу, и его это ничуть не смущает. Но именно в этом смысле книга очень современна и показывает, как разные способы думать об искусстве могут приводить к противоположным заключениям и что не надо этого бояться.

Мария Кравцова: Что вам больше всего «отозвалось» в этой книге?

Александр Дашевский: Мне очень понравилось, как Бельтинг описывает «ситуации» искусства Запада и Восточной Европы. В какой-то момент они встречаются, и оказывается, что при вроде бы одинаковых понятийных аппаратах слова обозначают совершенно разное: художник в Америке — это один персонаж, в Европе — другой, в условном Третьем мире — третий, и, встретившись на некой нейтральной территории, они вряд ли увидят друг в друге коллег. И несмотря на то, что с момента написания этих эссе прошло уже много времени, я подтверждаю наблюдение Бельтинга: сам в своей практике с таким сталкивался. Например, во время поездки в Южную Корею я обнаружил, что их галерея совсем не похожа на то, что мы называем «галереей», тот, кого они называют «куратором» — совсем не куратор с нашей точки зрения, ярмарка — совсем не ярмарка в нашем понимании. Слова те же, формы и структуры похожи, этикетки висят на тех же местах, но все это носит совсем другое значение. И, констатируя это, Бельтинг проблематизирует следующие вопросы: существует ли платформа, на которой могут встречаться и взаимодействовать разные миры искусства и прочтения того, что является предметом деятельности художника, что сегодня является выставкой или способом говорить об искусстве и так далее? Все это кажется мне очень важным.

Также Бельтинг четко формулирует, что пространство искусства вовсе не дисперсно и не все имеют к нему одинаковый доступ: у индустрии «глобализированного искусства» с его правилами, рынком и написанной историей есть конкретный ментор и бенефициар — Америка, а все остальные должны как-то приспосабливаться к нему, учиться у него, интегрироваться в него и работать на него. И мне кажется, на момент написания книги для многих это было не особенно очевидным, потому что всех захлестнула эйфория распахнутого после распада Советского Союза и падения Берлинской стены мира, но сегодня мы не можем не согласиться с выводами Бельтинга.

Ну и третий тезис Бельтинга, на который я хотел бы обратить внимание, — идея о том, что искусство перестало стремиться шокировать и через это потеряло политическую волю. Но эти эссе были написаны еще до правого поворота в мировой политике, и сейчас кажется, что искусство пытается вернуть себе и политическую субъектность, и провокативность. Посмотрим, получится ли у него.

Екатерина Андреева: Сам этот «антиамериканизм Бельтинга» четко датируется в немецком искусствоведении рубежом 1970–1980-х годов. Тогда произошла прямая встреча немецкого искусства в лице «Новых диких» с американским искусством и критикой, четко ориентированными на концептуализм. И дискуссия, которую породила эта встреча, задокументирована. Она шла между американским критиком немецкого происхождения Бенджамином Бухло и американским критиком Дональдом Каспитом. Второй защищал «Новых диких», а первый, и вместе с ним вся концептуалистская критика журнала October, доказывал, что прогрессивная эволюция в искусстве идет через дадаизм и сюрреализм к минимализму и концептуализму, а живопись, например, тех же «Новых диких» — непрогрессивное и сугубо рыночное искусство. Отголоски этой дискуссии мы видели и позже, когда тот же Анатолий Осмоловский (признан иноагентом министерством юстиции РФ) говорил, что искусство не должно быть рыночным, а должно быть нонспектакулярным и политическим. Все это, конечно, полная ахинея. И ее очевидность подтолкнула Бельтинга к пусть и косвенному, но антиамериканскому высказыванию.

Мария Кравцова: При этом Бельтинг пишет о том, что, несмотря на доминирование американского искусства как в сфере практик, так и в создании исторического нарратива, все в какой-то момент может измениться. Он считает, что объединение Восточной и Западной Европы способно привести к перестройке и новому синтезу в европейском искусстве.

Екатерина Андреева: Все так и случилось, но не на территории Европы. К кризису доминировавшей на протяжении всей второй половины XX столетия американоцентричной модели искусства ведет, скорее, растекание современного искусства по Третьему миру. Современное искусство в Третьем мире — это современное искусство конкретной страны или даже конкретного места. И хотя происходит определенная инъекция рыночных нормативов в эти искусства, они все равно переживаются и усваиваются культурой каждой страны совершенно отдельно. И по состоянию на текущий момент именно такие мутации образцового препарата «современное искусство» — если переходить на симптоматику, которая сегодня заменила символику, — идут в различных организмах по всему свету. И это выглядит уже вовсе не так, как мечтал журнал October в 70-е годы.

Мария Кравцова: Андрей, а вы на какие идеи Бельтинга обратили внимание, учитывая, что вы прежде всего филолог и издатель?

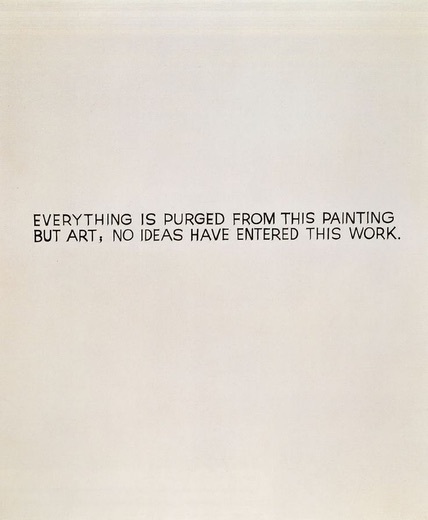

Андрей Россомахин: Прежде всего, я хочу обратиться к самой постановке вопроса, легшей в основу одного из эссе — «конец истории искусства». Так была озаглавлена речь, которую Бельтинг произнес в Мюнхенском университете в 1983 году. Она произвела определенный фурор и, если верить автору предисловия искусствоведу Сергею Фофанову, привела к студенческому паломничеству на его лекции. Но что же такое сказал Бельтинг? Разве к 1983 году сам дискурс конца чего-либо — от бога до автора и от искусства до истории искусства — мог кого-то так потрясти? Я напомню, что на нашей 1/6 части суши «с названьем кратким “Русь”» о «конце искусства» за семьдесят лет до Бельтинга в меру своих девиаций, способностей и куража вещал чуть ли не каждый автор авангарда. Например, примыкавший сначала к эгофутуристам поэт Василиск Гнедов при жизни издал всего одну книжку в 16 страниц под названием «Смерть искусства». Она содержала 15 поэм, последняя из которых представляла собой чистую страницу — поэму как отсутствие текста. И сквозь всю его книгу мы наблюдаем редукцию текста от стихотворения к строке, от строки к слову, потом к букве и полной аннигиляции. Вслед за Гнедовым пришел еще более одиозный, хрестоматийный и капитализированный Малевич, который манифестировал обнуление и полную смерть искусства. Я уже не говорю о других не менее ярких акционистских жестах, не вошедших, в отличие от «Черного квадрата», ни в анналы, ни в школьные хрестоматии и сегодня мало кому известных. И в этом контексте Бельтинг даже как-то запоздал. Но, напомню, речь в Мюнхене оканчивалась знаком вопроса, который был убран только через десять лет при издании эссе в расширенном виде.

Также Бельтинг пишет о привычных классификациях и о том, что для искусства XX века следование им непродуктивно и в конце концов невозможно. Он обращается к культовой схема Альфреда Барра, появившейся на суперобложке каталога выставки «Кубизм и абстрактное искусства» 1936 года в МоМА. В ней отражена претензия выстроить генеалогию, показать линейность развития искусства, которую Бельтинг критикует. И да, с одной стороны, мы сегодня отказываемся от представления о линейном развитии искусства, а с другой, сама эта схема, став визуальным мемом, продолжает существовать. Она пастишизируется, по ее принципу и в ее дизайне составляются генеалогии разных видов искусства — от комикса до видеоарта. И этот пример опровергает магистральный тезис Бельтинга о невозможности, вернее, отказе от классификации.

Тем не менее я хочу посвятить этому изданию дифирамб. Это сложный проект и, как я понимаю, наши коллеги из издательской страты уже адресовали вам ряд претензий. Да, книга, конечно, не для школьника и не для неофита, то есть не для неподготовленной аудитории, однако в этом издании крайне много сделано для полноценного приближения к тексту любого читателя. Я посмотрел на обложки оригинальных, то есть иноземных изданий и могу сказать, что отечественная лучше. Я не держал в руках сами книги, не знаю их верстку, но в них не было иллюстраций. Здесь их немного, но они есть. А это сегодня требует отдельных усилий по приобретению прав на изображения. Здесь есть масштабное и емкое предисловие искусствоведа, специалиста по немецкому искусству, музейного куратора Сергея Фофанова. Здесь циклопическая библиография на многих языках и перекрестные ссылки. Структура макета сделана с врезками на полях, которые можно назвать маргиналиями, — в них примечания с объяснениями имен и терминов; как я понимаю, такого не было в оригинале.

Мария Кравцова: Спасибо, что затронули еще одну тему, которую я хотела обсудить сегодня. А именно — как издавать теоретическую литературу по искусству. За последнее десятилетие стараниями крупных институций вроде Музея «Гараж» или фонда V–A–C было переведено и опубликовано большое количество важных текстов по истории и теории искусства и культуры, которые раньше не находили своих издателей, как я думаю, по сугубо прагматическим причинам. У этих изданий, несомненно, есть своя аудитория, что видно по публикациям их фрагментов на «Артгиде»: они всегда пользуются популярностью. Востребованы они и в студенческой аудитории. Но, надо сказать, что не все из изданных этими уважаемыми институциями книг я смогла осилить. Существует и очевидная проблема перевода, и проблема редактуры: мне случалось сравнивать оригинал и перевод и недоумевать, как люди добиваются такой затемненности смыслов при кристальной ясности оригинала. Но это экстремальные случаи. В основном я сталкиваюсь с текстами, которым надо лишь немного помочь найти путь к читателю. Например, я не смогла осилить знаменитую книгу «Традиция нового» Гаральда Розенберга, потому что мне не хватило знания контекста американской истории и литературы, с которыми Розенберг работает в том числе и на уровне метафор. Приходилось гуглить буквально каждую строчку, что в конце концов надоело. Но если бы текст перевода «Традиции нового» сопровождался комментариями от переводчика, было бы проще. Второй пример — перевод Франца Фанона «Черная кожа, белые маски». Это хороший перевод, ответственная редакторская работа, но дело в том, что имя Фанона хорошо знали в Советском Союзе, где он был символом антиколониального движения. В Исторической библиотеке Москвы на запрос «Франц Фанон» выпадает порядка сорока публикаций, и лишь одна из них — перевод его эссе. И, открыв перевод «Белых масок», я поняла почему и подумала, что это издание только выиграло бы, если бы включало в себя современное предисловие, в котором объяснялся бы «казус Фанона» в нашей культуре. Когда сотрудники издательского отдела «Гаража» предложили мне присоединиться к подготовке книги Бельтинга, я попыталась учесть весь свой опыт чтения переводных текстов. А как правильно издавать подобные книги, мы хорошо знаем еще с советских времен. Переводы, особенно переводы значимых текстов, должны сопровождаться предисловиями, написанными специалистами, книги по искусству — включать в себя иллюстрации, должен быть пояснительный аппарат, сноски, комментарии и так далее. Мы, к сожалению, не сделали именной указатель и были за это наказаны — уже после выхода книги нашли в предисловии двойную опечатку в фамилии Аби Варбурга, после чего я несколько часов в холодном поту листала издание, чтобы убедиться, что это не стыдная ошибка, а именно опечатка. И если в моей жизни будут еще подобные проекты, то обязательно с именным указателем, ведь он облегчает работу со сложными текстами.

Андрей Россомахин: Я бы все-таки не назвал тексты Бельтинга избыточно сложными. Возьмите, например, Хайдеггера, по сравнению с которым все покажется «Курочкой Рябой», хотя не уверен, что и она являет собой простой текст. Допускаю, что кому-то не хватит философической закалки читать Бельтинга. Тем не менее эта его книга важная и вполне доступная любому мотивированному что-то понять не только в искусстве, но и в нашем таком странном современном мире. В частности, она ценна, поскольку помогает понять, как мы дошли до того, что искусством сегодня может называться все что угодно.

Мария Кравцова: Отсылок к Бельтингу много во франко-, англо- и германоязычной литературе, но, как я сказала в начале нашей беседы, он практически не представлен у нас переводами, как и многие другие авторы: например, у нас нет перевода посвященной Эдуарду Мане монографии «Символическая революция» Пьера Бурдье, совсем не издан Тимоти Джеймс Кларк, которого считают одним из основоположников социальной истории искусства. А по-вашему, кого еще нам нужно срочно перевести и издать?

Екатерина Андреева: Несомненно, такая фигура, как Артур Данто, которого сам Бельтинг упоминает в своей книге много раз. У нас переведено два его небольших эссе «Что такое искусство?» и «Мир искусства», хотя он автор нескольких чрезвычайно важных и к тому же написанных превосходным языком книг.

Андрей Россомахин: В последнее время я все чаще вспоминаю Камиллу Грей — юную англичанку, которая в начале 1960-х приехала в Ленинград учиться балету. У нее не было высшего образования, но именно она через несколько лет, в возрасте то ли 25, то ли 26 лет, опубликовала эпохальную книгу «Великий эксперимент». Абсолютный неофит запустил в планетарном масштабе феномен «русского авангарда», который стал одним из немногих глобальных брендов нашей страны. Запад потрясло, что многие достижения его искусства были предвосхищены и реализованы за полвека до того «этими странными русскими». Как возможно до сих пор не перевести эту книгу?

Екатерина Андреева: Она все же была не совсем неофитом, а женой Прокофьева (Олег Прокофьев — художник и искусствовед, сын композитора Сергея Прокофьева и ученик Роберта Фалька. — Артгид).

Мария Кравцова: Насколько я знаю, перевод скоро выйдет в издательстве V–A–C press.

Андрей Россомахин: В этой книге ошибки в каждом абзаце, но ее все равно необходимо издать в качестве памятника. И вопрос — как именно ее издавать в таком статусе?

Александр Дашевский: Мне кажется, на русском языке не хватает текстов Гризельды Поллок. Но если мы рассуждаем о переводах, то я хочу напомнить, что у нас до сих пор не переведены классики искусствоведения вроде Аби Варбурга, который хоть и издан, но недостаточно.

Мария Кравцова: Мы переходим к вопросам из зала, которые, я надеюсь, будут.

Вопрос из зала: В каком значении в названии эссе используется термин «модернизм»? В значении, которое использовал Климент Гринберг, в 60-х утверждавший, что модернизм — это определенный отрезок времени? Или нечто вне жесткой хронологической рамки? Что есть отправная точка рассуждений Бельтинга?

Екатерина Андреева: Отправной точкой этой книги является то, что история искусства, которая начинается в конце XVIII столетия и создает теорию стиля и теорию формы, практически одновременна революции модернизма. А период ее расцвета в XX столетии совпадает с эпохой авангарда, который после Второй мировой войны вступает в фазу кризиса — начинается второй модернизм, но уже не очень понятно, каким образом его осмыслять. Вернее, не начинается, а превращается в противоположность того, чем был модернизм изначально. Этот феномен — еще не постмодернизм, он еще модернизм, но уже основан на повторении.

По существу, модернизм — это комплекс идей и произведений. И Бельтинг показывает, как в течение исторического отрезка между 1954 и 1955 годами, когда появляется британский поп-арт, то есть первое программно антимодернистское искусство, этот комплекс движется по направлению к теории постмодернизма. А дальше его идейная основа вообще выветривается и остается только рыночная регулировка. Потом и она дает сбой, и главным словом, которое описывает искусство сегодня, становится «фикция». То есть история искусства из «истории искусства, как у Вазари», из истории стилей и формы, как у Ригля, из истории искусства без имен, как у Вельфлина, из «музея без» стен, как у Мальро, превращается в парафикцию (парафикция — фиктивная реальность, сконструированная средствами искусства или в рамках художественного высказывания. — Артгида). Бельтинг еще не употребляет этого термина, но он употребляет слово «фикция», то есть рассказывает, как история искусства осознает свою собственную фиктивность, и ставит вопрос о том, где в этот момент оказывается модернизм со своим посылом в будущее, в новизну, в эксперимент и, самое главное, в прогресс.

Мария Кравцова: Также Бельтинг описывает процесс встраивания искусства модернизма в академическую науку об искусстве. Только во второй половине XX века, причем в том числе и его стараниями, модернизм становится предметом преподавания в университетах и академического изучения. Поэтому книга еще и об искусствоведческой науке как институте, что привлекает лично меня. Также Бельтинг рассматривает модернизм сквозь призму политического, например, показывая, как это искусство стало частью европейской идентичности, и подчеркивая, что это было связано с событиями, которые лежали вне его. Большую роль здесь сыграли репрессии против искусства и художников со стороны нацистов. Но и с советским модернизмом произошло нечто похожее. При этом он так и не стал частью нашей современной идентичности, и тут интересно подумать почему.

Екатерина Андреева: Родченко разве не стал или Малевич? Их модернизмы, созданные ими иконические образы очень даже стали частью как нашей идентичности, так и массовой культуры. Но действительно, за бортом оказалось большое количество искусства модернизма, так как схема развития искусства у нас до сих пор выглядит так — авангард, потом соцреализм, а за ним сразу наступает концептуализм. Но из схемы вымыто искусство, которое в свое время не смогло мутировать в соцреализм и через это не стало почвой для московского концептуализма, поскольку совершенно не интересовалось «советским». Поэтому бóльшую часть искусства модернизма — от «Круга художников» и «Маковца», великих художников Чекрыгина или Романовича — мало кто вспоминает, и оно действительно не стало частью идентичности.

Мария Кравцова: Мне кажется, с «иконическими образами» Родченко и Малевича это случилось потому, что их сравнительно легко получилось конвертировать в дизайн и использовать, например, в оформлении тех же Олимпийских игр или в дизайн-коде городских праздников, где они в десятые годы сменили хохлому и прочую стилизацию под «народное» лужковских времен.

Екатерина Андреева: Я, собственно, про это и говорю: модернизм — чрезвычайно широкое явление, в котором можно находить массу всего.

Вопрос из зала: В самом начале вы сказали, что некоторые тезисы Бельтинга сегодня воспринимаются как сбывшиеся прогнозы. Но насколько художники начала 2000-х задумывались о компьютерном искусстве, о генеративном изображении и прочем. И говорил ли что-то на этот счет сам Бельтинг?

Мария Кравцова: В какой-то момент Бельтинг радикально сменил направление своей академической и преподавательской карьеры, став одним из основателей и преподавателей Центра искусства и медиатехнологий в Карлсруэ. В эссе, которые мы сегодня представляем, он много размышляет про медиаискусство, новые технологии и то, как они могут влиять или не влиять на развитие искусства.

Екатерина Андреева: Если конкретнее, Бельтинг много пишет про начало медиаискусства. В книге есть отдельные главы, посвященные Биллу Виоле и Гэри Хиллу, а также часто повторяется имя Нам Джун Пайка, что понятно: именно начиная с 1970-х годов технологии достигают уровня, который позволяет рассматривать видеоарт как явление искусства. А заканчивается книга текстом, посвященным фильму Питера Гринуэя «Книги Просперо». И это тоже вполне понятно, ведь Гринуэй льет миро на раны Бельтинга, посвятившего себя изучению искусства Византии, оплакивающего гибель истории искусства как истории стиля и явно испытавшего культурный шок в эпоху инсталляции. Питер Гринуэй берет классический сюжет, последнее произведение Шекспира, и, поскольку он не только режиссер, но и компьютерный художник, делает художественное высказывание с помощью именно компьютера. Реальный компьютерный монтаж появляется в начале 1990-х годов. В 1994 году мне в Нью-Йорке как нечто невиданное показали компьютер, за которым сидел оператор и монтировал кино. Появление компьютерных технологий и программы Photoshop привело к бесконечному коллажированию. Но это был не просто коллаж, который и до этого существовал в культуре, а коллаж, позволяющий соединять все со всем и дополнительно трансформировать изображение. Именно это стало сильнейшим вдохновением для Бельтинга. Его текст про Гринуэя является своеобразным посылом в будущее из 90-х годов прошлого века с надеждой, что в культурном кризисе конца XX века появилось то самое средство, та самая технология и та самая идея, которые позволят наконец увязать огромный массив истории и превратить его в действенную материю современного искусства. Этой надеждой и заканчивается книга. А что из нее выросло, вы сами можете понять, посмотрев вокруг себя.