Хранители против вредителей

Музейным хранителям противостоит целая армия врагов, с которыми они ежедневно борются всеми возможными способами. Среди них — моль и другие насекомые, плесень и ржавчина. Специально для «Артгида» главный хранитель Музея Москвы Ксения Лапина и ее коллеги — заведующая сектором книги Екатерина Соколова, хранительница собрания Музея Моды Ирина Глебушкина, хранитель коллекции одежды и ткани Дария Пчелинцева, реставратор мебели Сергей Глазунов и реставратор по металлу Артем Лазебный составили список наиболее опасных вредителей, усложняющих жизнь музейным сотрудникам. Также они рассказали о способах борьбы с этими вредителями, вполне применимых не только в фондохранилищах, но и в наших домах.

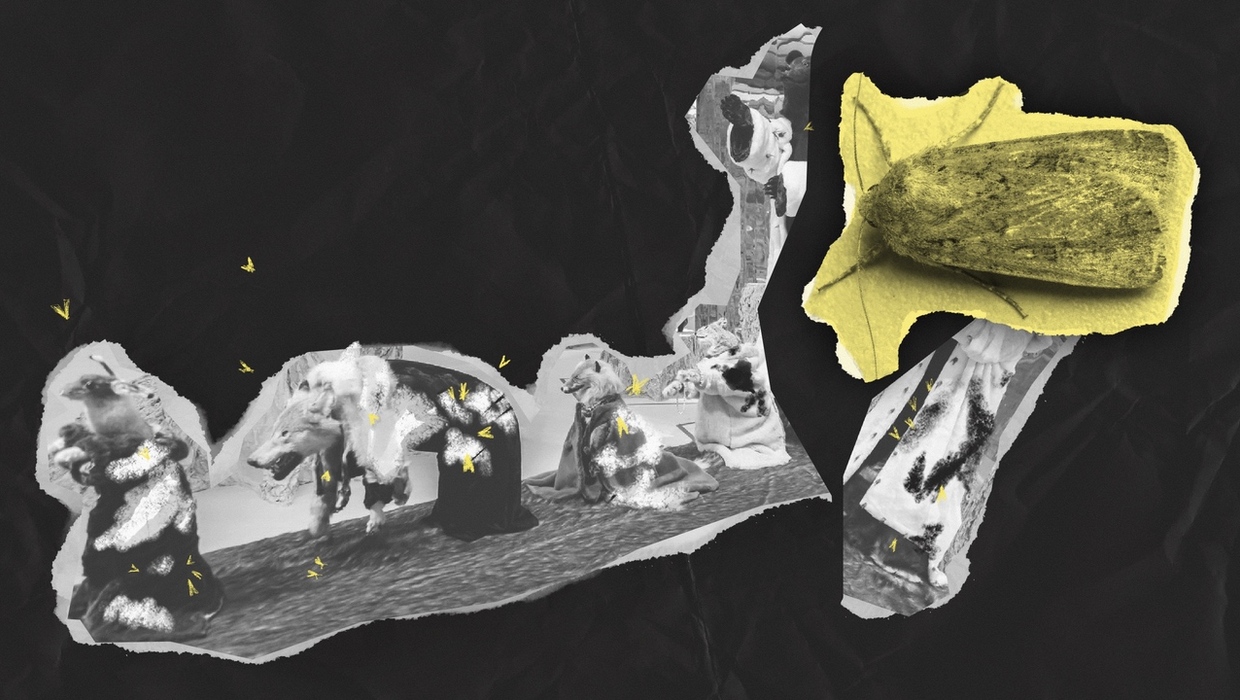

Моль, ее друзья, родственники и их гастрономические предпочтения

Больше всего музеи страдают от представителей фауны, к которым относятся мыши, личинки жуков-точильщиков, короедов, сеноедов, книжная вошь и другие. Но одним из самых распространенных как домашних, так и музейных вредителей все же является моль. Особенно от нее достается тем музеям, в коллекциях которых много экспонатов из текстиля, кожи или меха. Однако гастрономические пристрастия насекомых-вредителей меняются так же, как и наши с вами. Если раньше они предпочитали натуральные материалы (из тканей особенно ценили шерсть), то с некоторых пор не брезгуют и синтетикой.

Присутствие моли не всегда легко заметить как в фондах, так и в выставочных залах. Иногда смотрители обращают внимание на маленькие лоскутки, практически труху на полу рядом с выставленным историческим костюмом. По таким косвенным следам хранители понимают, что завелся паразит, едва заметный для человеческого глаза.

Часто считают, что именно взрослая моль — небольшой серый мотылек — главный враг Музейного фонда Российской Федерации. На деле первенство здесь занимают ее личинки, которые в теплом мраке медленно, но верно поедают музейные ценности. Именно поэтому борьба с молью — что-то вроде особой науки.

Для того чтобы предотвратить появление моли, ее друзей и родственников, раз в первой половине года (когда моль обычно откладывает яйца) музеи приглашают специалиста-энтомолога, который обрабатывает помещения и оставляет в них феромоновые ловушки (они привлекают самцов: те летят на запах и приклеиваются к липкой основе). Если пропустить этот момент, то к концу года коллекция исторического костюма превратится в изъеденное, но уютное пристанище для насекомых. И конечно, на всех окнах должны стоять сетки, а на столах сотрудников не должно быть никаких растений — одного из любимых мест обитания различных насекомых. Что касается музейных залов — запрещено обивать витрины войлоком, а особо пристальное внимание при ежедневном осмотре помещения нужно уделять подоконникам — их тоже следует обрабатывать специальными средствами. Периодически фонды перебираются вручную: моль очень любит селиться в вещах, которые хранятся в сложенном виде, поэтому все предметы хранения необходимо раз в несколько месяцев разворачивать и осматривать.

Дорблю или рокфор?

Главный враг бумаги — плесень. Ее, как и моль, тоже не всегда легко обнаружить. Дело в том, что споры плесени легко поднимаются в воздух и разносятся ветром, а значит, могут попасть на бумагу в ходе транспортировки и монтажа. Даже сотрудник может случайно принести их в хранилище на своей одежде. Иногда внешне идеально сохранные экспонаты — такое часто случается с книгами — бывают заражены спорами. Кроме бумаги, от плесени часто страдает живопись.

«Живую плесень обычно видно по мохнатенькому покрову разных цветов, который чуть возвышается над листом, — рассказывает заведующая сектором книги Музея Москвы Екатерина Соколова. — Но чаще всего мы сталкиваемся с неживой плесенью. Открываем книгу и видим въевшиеся в страницы характерные пятна и разводы черного или фиолетового цветов, а сама бумага в местах скопления плесни истончается». Главное в борьбе с плесенью — соблюдение температурно-влажностного режима (плесень любит тепло и влажность, поэтому важно поддерживать в помещениях температуру не выше 21 градуса по Цельсию и влажность, не превышающую 55%), периодическая микологическая обработка помещений специальными средствами и строгий надзор за уборщиками, которые могут оставить влажную тряпку в одной комнате с экспонатами. Все это поможет предотвратить появление живой плесени. Если же плесень неживая, специалист счищает ее с предмета, после чего экспонат спокойно живет на полке или отдается реставраторам.

Зачем замораживать экспонаты из дерева?

Наверное, многие видели старую мебель, испещренную мелкими дырочками. Она часто кажется очень милой из-за видимости «древности». На деле ее изнутри выгрызают жуки-точильщики. Их, как и споры плесени, также легко принести извне — например, в палетах или деревянных материалах для застройки выставки. К тому же точильщики угрожают не только экспонатам из дерева — по словам главного хранителя Музея Москвы Ксении Лапиной, эти вредители любят и бумагу: «В одной из британских библиотек я увидела книгу, в которой остались следы от их личинок. В ней жуки устроили целую сеть туннелей. Это выглядит красиво и ужасно одновременно».

Жуки-точильщики предпочитают мягкие породы — липу, березу, ольху. Чуть меньшей популярностью у них пользуются сосна, ель и другие хвойные породы, а «слишком танинный» дуб мало соответствует их вкусовым пристрастиям, поэтому едят его разве что в отсутствие альтернативы. Обычно чтобы понять, заражен ли предмет личинками или жучками, его кладут сначала на светлую или темную бумагу, а потом в полиэтиленовый пакет, завязывают и оставляют в таком состоянии на неделю или (лучше) на месяц. Потом вынимают и обнаруживают (или нет) на бумаге следы жизнедеятельности насекомых. Также можно определить степень поражения дерева по звуку: «Любая порода звенит, если по дереву постучать, — говорит реставратор Сергей Глазунов. — А когда предмет выеден изнутри, звук будет глухим, а часто практически не слышным».

С точильщиками борются двумя способами. Самый простой и привычный — продувание и периодическая обработка специальными средствами от вредителей, а также составами, которые закрывают поры на дереве. Второй вариант более экзотический. Экспонат помещают в специальную камеру, где происходит его вымораживание. Правда, не у всех музеев есть такие. И пытаться затащить в них огромный предмет мебели, например, старинный комод, — то еще удовольствие. Впрочем, если экспонат поврежден сильно, приходится прибегать к «хирургическому» вмешательству — срезать или высверливать источенные места, заполняя образовавшиеся пустоты специальными клеевыми составами, и вставлять шканты для укрепления.

Как не превратить объект в ржавое корыто?

На первый взгляд, металлы в целом неприхотливы к хранению. Так кажется ровно до того момента, когда по их поверхности не начинает коричневой пленкой ползти ржавчина. Вывести ее почти невозможно, поэтому остается лишь вручную регулировать отопление и не допускать высокого уровня влажности в хранилище или открытой экспозиции.

Однако в появлении ржавчины играет роль и человеческий фактор. Реставратор по металлу Музея Москвы Артем Лазебный напоминает, что музейные предметы можно брать в руки только в специальных перчатках. Пот, который образуется в том числе на ладонях, — это агрессивная среда и фактор риска, настаивает он. Также на сохранность металла действуют неустойчивые агрессивные среды: повышенная влажность, резкие перепады температур, распыление различных моющих средств, кислотных или щелочных. И все эти риски необходимо исключить, как в хранении, так и в экспозиционных залах. Ну, а не мыть предметы из металла химическими средствами можно считать универсальным советом для домашнего обихода.

Вместо заключения

Хранителям Музея Москвы есть за что себя похвалить: соблюдая все стандарты и инструкции, они практически никогда не попадают в неприятные для их профессионального достоинства ситуации. Так, Екатерина Соколова признается, что за всю свою музейную практику еще ни разу не видела живой плесени. Хранители действуют на опережение: все поступившие в музей предметы отправляются в карантин в специальное помещение, во время которого специалисты оценивают степень их сохранности и риски заражения плесенью или появления насекомых. Если за время карантина не выявляется никаких проблем, предмет отдают в фонд на место хранения. В течение года фонды по многу раз осматриваются, и, если необходимо, музей вызывает специалистов, которые проводят обработку предметов и помещений.