Кубок созвучий. По направлению к Розановой?

До 28 апреля в Доме культуры «ГЭС-2» идет выставка «Кубок созвучий. По направлению к Розановой», кураторами которой выступили Андрей Паршиков, Карен Саркисов и Елена Яичникова, а консультантом — искусствовед, специалист по искусству авангарда Фаина Балаховская. Также стоит отметить Александру (Сашу) Ким — архитектора экспозиции, вызвавшей столько эмоций, от возмущенного недоумения до искреннего восторга. Это первая выставка Ольги Розановой с 2002 года, когда в Московском центре искусств прошла ретроспектива под названием «Червовая дама русского авангарда», объемный рассказ о творчестве, наверное, одной из самых любимых специалистами и публикой художниц авангарда, работы которой тогда были свезены в столицу из 18 российских музеев и нескольких частных коллекций. По сути, Ольга Розанова открывает панораму искусства женщин-художниц XX и XXI веков — от Ольги Потаповой и Лидии Мастерковой до Александры Паперно и группы «Малышки 18:22». Оценить усилия кураторов и рассказать о Розановой «Артгид» пригласил художественного критика и куратора Людмилу Бредихину, с именем которой связаны издание антологии «Гендерная теория и искусство» (2005) и первые попытки показать «женское» искусство в постсоветской России.

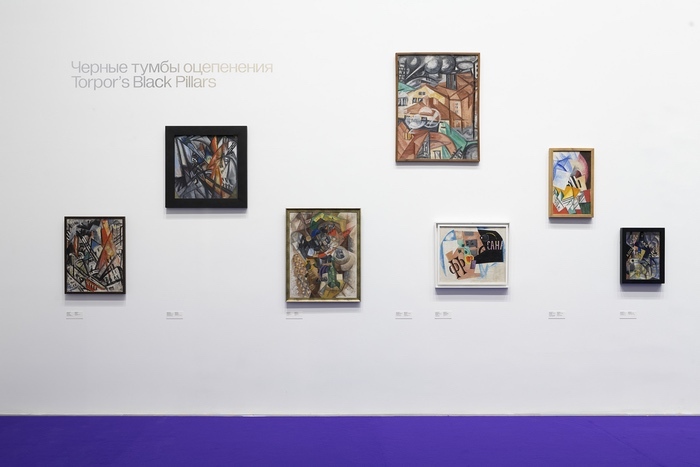

Фрагмент экспозиции выставки «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» с работами Ольги Розановой, Изы Генцкен, Галины Андреевой и Беллы Покровой в Доме культуры «ГЭС-2». Москва, 2023. Фото: Даниил Анненков

Фрагмент экспозиции выставки «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» с работами Ольги Розановой, Изы Генцкен, Галины Андреевой и Беллы Покровой в Доме культуры «ГЭС-2». Москва, 2023. Фото: Даниил Анненков

В беспрерывном обновлении будущее Искусства!

Ольга Розанова. Манифест «Союза молодежи». 1913

Влияние одной художницы на художниц следующих поколений — в нашей традиции тема не популярная. Если честно, не могу вспомнить ни одного случая обращения к ней. Но как раз этой теме посвящена выставка «Кубок созвучий. По направлению к Розановой».

Рано или поздно, так или иначе «женский вопрос» в выставочных пространствах обретет собственную традицию, станет заметным трендом или останется в виде ряда отдельных спорных событий. Для тех, кому интересна эта линия, напомню только о больших групповых выставках в центральных залах Москвы: «Искусство женского рода» (2002) в Третьяковке, «ŽEN d’АРТ. Гендерная история искусства на постсоветском пространстве: 1989–2009» (2009) в Московском музее современного искусства, «Ирида: Творческая кухня» в Новом Манеже (2010), «Международный женский день» (2013) в МВО «Манеж», выставки «Феминистский карандаш» в Москве, Петербурге и Осло (2012–2014). Этот тренд достиг и камерных пространств: вспомним проект галереи Алины Пинской «И как нам создавать свою красоту?» (2022–2023), по материалу близкий выставке в «ГЭС-2». Но особенность «Кубка созвучий» в непривычной организации хора женских голосов.

Ольга Розанова умерла в 1918 году. Ей было 32 года. Ее творческий путь продлился восемь лет. Затем имя художницы публично не вспоминали несколько десятилетий, вплоть до первых квартирных выставок коллекционера Георгия Костаки в 50-е. Сегодня это одна из легендарных «амазонок авангарда», известная во всем мире.

На выставке «Кубок созвучий» непременно вспомнишь дежурный запев о том, что большие художники никогда не вписываются в рамки одного «изма». Это правда, но без «измов» невозможно говорить о живописи исторически. Случай Розановой — стремительно меняющееся многоголосие: неопримитивизм, неоимпрессионизм, фовизм, абстракционизм, футуризм, кубизм, кубофутуризм, супрематизм, минимализм detected. И все это при неприятии промежуточных, «серединных вещей»[1].

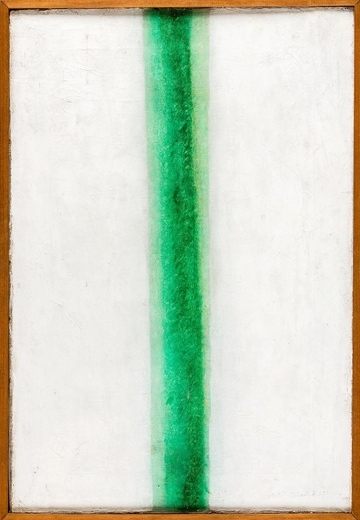

В 1915 году Розанова имела резоны считать, что возникающий супрематизм Малевича есть вариант ее «цветных наклеек», о чем после выставки «0,10» раздраженно писала в письмах[2]. Кроме того, «преображенный колорит» поздних картин художницы, в частности «беспредметных композиций» 1916 года, нечаянно, но недвусмысленно предсказал появление абстрактного экспрессионизма и «живописи цветового поля» Марка Ротко, а глядя на «Зеленую полосу», трудно не вспомнить Onement I (1948) Барнетта Ньюмана и другие его вертикальные «зипы» (zip). Однако двигаться «по направлению к Розановой» сегодня — это куда? Назад, вперед, в сторону, вокруг и около?

Кто она, Ольга Розанова? «Слуга теорий», «бесплодных и неумных в своих притязаниях на господство»? Ровно в этом упрекал окружение Розановой ее современник искусствовед Абрам Эфрос[3]. Или, наоборот, «тихая», пластически одаренная художница, быстро двигающаяся и не успевшая настоять на своих прозрениях? Вопрос не выглядит праздным и век спустя.

Время — важный критерий в затеянном выставкой разговоре. Заглянув на сто лет назад, придется вспомнить «прелестно-точное» пушкинское описание, процитированное Эфросом по поводу Розановой: «Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня». Милое его уху «шуршанье у подбуфетной норки» автор «Профилей» предлагал своему читателю соединить с описанной тут же фигурой «истинной футуристки» (заметим в скобках: в 1919 году совсем не боялись феминитивов). Выясняется, что истинным может быть лишь тот футуризм, который является «пластической исповедью художника» о жизни города или комнат и вещей, без лишнего шума. В логике Эфроса Ольга Розанова совсем не созвучна Наталии Гончаровой, а является «оборотной стороной» «бой-бабы футуризма» и грохота ее «возов с горшками»[4].

Если чуть снизить градус метафор, то можно сказать, что выставка «Кубок созвучий» ставит целью распаковать зонтичное понятие «амазонки авангарда» через точные и неточные рифмы, слышные в работах единомышленниц Розановой, которые жили позже или живут сегодня. Созвучия и рифмы — материя тонкая, но без нее так же трудно говорить о живописи исторически, как без жесткой определенности «измов».

Очень хочется допустить, что сегодня, в наши метамодернистские времена, нет больше неумных и бесплодных теорий, притязающих на господство, что наши теории отлично ладят с практикой и пластикой. Возможно, даже не стоило вспоминать сомнительные комплименты столетней давности, но на выставке «Кубок созвучий» лейтмотивом камерного разговора о «женской» традиции в модернизме звучит вопрос о том, как громокипящие или «тихие» усилия по преодолению традиции становятся ее частью. Если только они не закладывают новую теорию и традицию.

Экспозиция включает в себя четыре части, как в классической симфонии, и радует смелым дизайном. В названиях разделов — цитаты из стихотворений Розановой. Каждый аранжирован в соответствии с хронологией формальных поисков художницы. Сделано это ненавязчиво, так что зритель может смело пойти в любом направлении. Отдельное и общее звучание хорошо темперированных частей выглядит важнее хронологии.

Раздел «Хрустящий в волосах колышется бант» объединил картины 1910–1914 годов. Легко обнаруживаются точные рифмы к знакомым сюжетам модернистских шедевров. Комнаты, портреты, букеты, улицы, кафе, лошади... Тут и знаменитый портрет сестры в розовом платье, где полулежащая Анна Владимировна смотрит вызывающим взглядом Олимпии Мане. Картина «В кафе» из Русского музея композиционно отсылает нас к Ван Гогу, росписи тканей — стилистически к Матиссу. Если вспоминать не только предшественников, но и последователей этой традиции, то список рифм будет длинным. Стены зала густо зеленеют, отсылая к фону еще одного розановского портрета сестры (он извлечен из небытия и не так давно показывался в Музее русского импрессионизма на выставке «Автор неизвестен»). Стены и полы, цвет которых смело взят из палитры художницы, зрительно форсируют значение розановских «наклеек» — однородно окрашенных плоскостей и дисков — и предсказывают их массовое появление в натуральную величину в соседнем, супрематическом зале.

Живопись Розановой еще связана «с шаблонами комнатной обстановки», еще «не встала на путь самоопределения» и не готова «явить новую красоту», если воспользоваться понятиями ее статьи «Кубизм. Футуризм. Супрематизм» (1917). Художницу занимает цвет, интерес к «светописи» появится позже.

В разговорах о живописи «цвет» и «свет» иногда вольно варьируются. (Кстати сказать, «Зеленая полоса», вершина розановской «светописи», с легкой руки Варвары Степановой получила второе название — «Цветопись», приведенное в каталоге знаменитой выставки «Амазонки авангарда» (1999–2000)) На выставке, рассматривая «Городской пейзаж с извозчиком» (1910) и «Кузницу» (1912) Розановой, я вспоминала одно место из текста Цветаевой о живописи Гончаровой (в целом слишком «пастозного»): «Помню белую молочную лошадь света». Я искала эту лошадь. Сначала думала о серой лошади из трехчастной «Ранней весны» (1906), не очень молочной, но с расплывающимися белесыми рефлексами света. Потом нашла: маленькая запряженная лошадка тихо стоит посреди улицы и светится изнутри. Картина называется «Московская улица» (1909). Несколько лет назад на «Сотбис» она куда-то ушла за несколько миллионов. Оригинала я, к сожалению, не видела, но уверена, лошадь и сейчас где-то тихо светится. Лошади Розановой не отражают света и не светятся, это непроницаемые «лошади цвета». В ее городском пейзаже, композиционно напоминающем «Московскую улицу», гораздо интереснее то, что начинает происходить с домами: некоторые уже не желают стоять на месте, хотя и не пускаются во все тяжкие, как в картине «Пожар в городе» (1913).

В зале «Хрустящего банта» искомые созвучия материализуются в виде интервенции посланцев из будущего в черном кубе, снаружи оформленном как зеркально-розовый дом для принцессы. Инсталляция сестер Сарычевых, известных как «Малышки 18:22», называется «Парадный портрет принцессы» (2023) и посвящена «Портрету сестры» Розановой, с которым связана наличием двух сестер и розовым цветом двух платьев. Выбор демонстративно «девичьей» интроспекции выглядит попыткой кураторов предъявить актуальный для искусства женщин контекст в виде невинного Барби-феминизма. При всей готовности говорить о социальных проблемах этот вариант феминизма труднее всего заподозрить в экстремизме (удивительно, но такое происходит). Насколько он реально невинен, историчен и симптоматичен — тема отдельного разговора. Запертые в шкафах принцессы «Малышек» и розовые браслетики на колючей проволоке не кажутся игрой в бирюльки, но говорить о четвертой волне феминизма, по-моему, не приглашают.

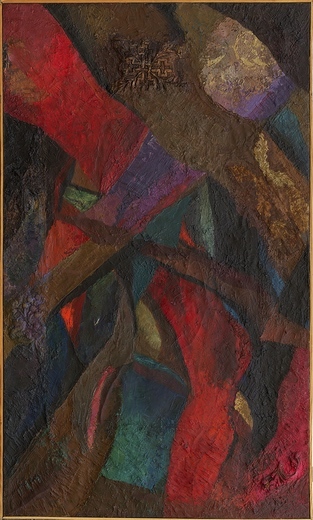

Зал «Черные тумбы оцепенения» посвящен кубофутуристическим работам Розановой. Карты, обои, часы, обломки вещей, разлетающиеся буквы — энергичные и хорошо знакомые мотивы. Плоскостное изображение создается отдельными объемными фрагментами, которые со свистом проваливаются куда-то внутрь, оставляя в покое то бутылку, как в «Пивной» (1914), то часть механизма, как в «Метрономе» (1916). Когда-то все это казалось немыслимым откровением, к этому так или иначе долго возвращались. Сегодня это музеефицированный канон, который грех не попробовать расшевелить. Развеска картин кажется спорной, хотя имеет жесткую внутреннюю логику — слева направо внутреннее движение быстро убывает. Картины начинают исподволь настаивать на своей плоскостной природе, как в «Сне игрока» (1916), или гармонично совмещают движение и покой, как в «Театре “Модерн”» (1915) и «Письменном столе» (1916).

В качестве продолжения разговора о конфликте движения и покоя, плоскости и объема, предмета и беспредметности выбрана энергичная композиция с движением экстатичных цветовых потоков Лидии Мастерковой середины 60-х и три ее перфекционистских коллажа, где движение меняет направление и медленно останавливается. Выбор кажется неожиданным. Есть у Мастерковой и вторжение в беспредметную среду предметов или окрашенных плоскостей (радикально черных, как, например, в «Театре “Модерн”»), есть и собственные если не «наклейки», то «заплатки». Но, снижая градус привычных кубофутуристских конфликтов, нас уводят в сторону и подводят к конфликту непривычному — к инсталляции «Ускользающая красота» (2023) Анны Кондратьевой, которая в целом организует элегантное пространство зала, максимально контрастируя с интервенцией «Малышек» по соседству. В воздухе зависли три плоскости не опознанного мной светоотражающего материала (оказалось, нейлон с глянцевым лаком). Тени не узнанных мной растений ускользают от взгляда в этих имматериальных плоскостях, которые, однако, отбрасывают объемные тени на густо-фиолетовый пол. «Тень несозданных созданий колыхается во сне…» Тени можно снять со вспышкой (рекомендовано), и результат удивит неподвижной графической статикой. Поэтично, неожиданно и остроумно.

Любопытно, что именно в этом разделе работы на общий результат и предъявленные созвучия выглядят «оборотной стороной» себя: развитие — опровержением, движение — оцепенением. Если совсем без метафор, то сказать придется просто, как Мастеркова в автобиографии: не подражать, но стараться глубже проникнуть. Остается только понять, глубже — это как?

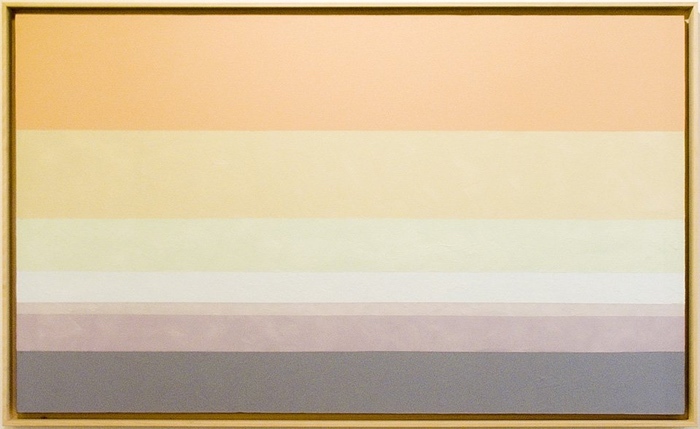

И наконец, раздел «Хрусталь неба в воздетом пространстве» с эксцентричной, музыкальной экспозицией, музейной по духу (здесь сосредоточены все супрематические шедевры Розановой и ее «Зеленая полоса»), и абсолютно антимузейной развеской живописи. Высота верхнего яруса диктуется сильно «воздетым» пространством залов «ГЭС-2», что уже становится местной выставочной «фишкой».

Экстравагантная развеска не подойдет тем, кто любит и умеет наслаждаться живописью, однако выглядит дизайнерски выигрышной. Кураторы попытались найти в «воздетости» плюсы, сделав пространство многослойным, разнонаправленным и созвучным супрематическим композициям — лесенки, вертикали, горизонтали и диагонали в этом космосе выглядят уместно. Нижние ярусы дают возможность рассмотреть сложные и непривычно нежные цвета супрематических композиций Розановой. Даже ее «Полет аэроплана» (1916) из верхнего яруса, который часто сравнивают с «Полетом аэроплана» Малевича (1915), не скрывает своей вызывающе обогащенной палитры (17 цветовых изысков против четырех цветов у Малевича — черный, желтый, синий, красный).

Увы, многоярусная экспозиция упрощает живопись в «серых солнцах» Александры Паперно — для них слишком высоко. Расположенные близко к зрителю, как это было на выставке «Любовь к себе среди руин» (2018), они действовали гипнотически, завораживали. Однако прием зум-масштабирования изначально заложен в проектах «Карты звездного неба» (2006) и «Серое солнце» (2003–2018), так что их вознесенность выглядит здесь как минимум логично.

Сложнее с двумя работами Алены Кирцовой. Ее картины для меня — всегда некоторое приключение и загадка: они имеют редкое для абстракции свойство устанавливать интимную связь со зрителем. В отличие от Розановой, которая резко открещивалась от «кошмара психологических эффектов»[5], Кирцова создает принципиально лишенную экспрессивности, но ощутимую психологизированную предметность в беспредметной среде. Размещенные на непривычной высоте, две ее предельно простые композиции, издалека отсылающие к какой-нибудь из таблиц Матюшина, разрывают связь со зрителем. Если искать плюсы, то высота придает особую значимость и без того заметной и узнаваемой авторской манере.

Редко кому удается двумя работами сказать достаточно о своей системе ценностей. В этом смысле Ефросинье Ермиловой-Платовой или Татьяне Глебовой на выставке не слишком повезло. Лучше представлена Ольга Потапова с тщательной проработкой «тихих», домашних, пластически убедительных опытов, созвучных поверхностям далеких планет или глазури песочного пирожного.

Любопытно, что «Композиции» (1965) Лидии Мастерковой в этом зале отведена уже знакомая по предыдущему разделу роль — удивлять и держаться независимо. Еще независимей выглядят искусно выполненные фарфорово-бумажные «Колыбельки» (2023) Беллы Покровой. Пишущим о выставках приходится быть изобретательными, но вынуждена признать поражение — у меня нет версии, в чем эта работа и объект Галины Андреевой «POD» (2022) созвучны Розановой. В отличие, скажем, от «эллипсоида» Изы Генцкен, который наглядно переводит конфликт плоскости и объема, движения в пространстве в другой регистр и медиум, заметно украшая экспозицию.

Актуальным вторжением в создаваемый в этом зале контекст становятся полярно противоположные работы Александры Галкиной и Анны Титовой, которые выглядят даже не созвучием, а дуэтом. Инсталляция Титовой «YHBHS (Ты бывал здесь иногда)» (2011) — странный лабиринт в духе публичных интерьеров 60-х, заселенный пятью абсурдистскими объектами, прямо отсылает к цветам «Помады» Александры Галкиной. В отличие от «YHBHS» «Помада» предельно ясна и минималистична. Саше Галкиной всегда удавалось обнаружить искусство там, где его не ждешь, — в спиралях, оставшихся от заточки цветных карандашей, в вытекшей из стаканчика краске. Это умение выглядит как простой фокус, хотя требует нестандартного взгляда. Игра с масштабом (один из любимых приемов Галкиной) иногда дарит реальному предмету другую жизнь, открывая, к примеру, путь в беспредметность или вечность.

Героем Галкиной и всего раздела стал обычный маркер, который выложился до конца на листе ватмана и тем самым оставил свой след в искусстве. Соседство двух объектов из старой серии «1 маркер» (2006–2007) и «Зеленой полосы» выглядит если не дуэтом, то меланхоличной рифмой к судьбе долго не замечавшегося шедевра Розановой из Ростовского кремля. Говорят, на вернисаже «Кубка созвучий» из рамы картины выползло несколько маленьких символичных паучков истории. Охотно верю.

«Зеленая полоса» (она же «цветопись», «светопись», «распыленный свет») предъявляет диалектику современных представлений о цвете и свете в живописи, единство и борьбу этих противоположностей в обнаженном виде. Истончающийся мазок краски, никогда не равный себе, не был новостью до Розановой, но сделать его единственным содержанием картины, рассмотреть в деталях драму дружественного слияния и агрессивного поглощения цвета, света, фона, освещения — это новость. Картина и сегодня удивляет современной оптикой взгляда.

Раздел «Гиенно» посвящен совместной работе Розановой с Алексеем Крученых над синтезом слова и изображения в их знаменитых книгах «Война», «Взорваль», «Заумная гнига». Напротив витрин с этими музейными реликвиями размещен живописный цикл «Игральные карты» (1913–1914), предшествовавший серии карт-линогравюр, сделанных позже для «Заумной гниги». Это о нем Крученых писал в письме к Шемшурину от 19 декабря 1915 года: “Получил от О<льги> Р<озановой> часть гравюр. В общем они прямо великолепны! А я в частной жизни строгий критик»[6]. В строгости Крученых не откажешь, это правда. После пяти лет тесных и сложных отношений и совместной работы в «Автобиографии дичайшего» он вскользь упоминает имя Розановой два раза — «сознательно избегал “бытовизма”»[7].

Эпоха пощечин общественному вкусу не редко превращалась в «пощечину от своих», как сказала Елена Гуро Матюшину, когда ее стихотворение, согласованное в качестве заключительного аккорда публичной дискуссии кубофутуристов, Николай Бурлюк взял и не прочитал, типа забыл. За Елену Гуро и Ольгу Розанову обидно. Хорошо, когда впереди долгая жизнь и есть шанс завершить начатое.

Сто лет назад, во времена пламенеющего феминизма, «дамам» нелегко давалось участие в иерархических игрищах «королей» и «валетов», этих «государственников, большевиков и Троцких футуризма», как иронизировал Александр Родченко[8] в «Газете футуристов» в марте 1918 года. Упомянутый карточный цикл Розановой может это засвидетельствовать с резкостью, достойной Наталии Гончаровой.

Женская выставка не может избежать «женского вопроса». Что сегодня привлекает нас в формате «выставка женщин»? Я с удовольствием поделилась здесь впечатлениями от стройного «хора солисток» в экспозиции «Кубок созвучий», внимая каждому голосу — разным голосам самой Розановой или ее коллег. Но, повторюсь, время — важный критерий в затеянном разговоре о прошлом и настоящем, традиции и новых оптиках, об исторической справедливости, наконец. Переход от канона к любому другому «нормализующему» закону, требование другой «конституции» может выглядеть оглушительно, как у Гончаровой, или «тихо», как у Розановой (последний раз вспомним Абрама Эфроса). То и другое способно обнаружить неожиданные созвучия и незамеченные перспективы.

В какой-то момент выставка напомнила мне о «параллаксе Антигоны», описанном Аленкой Зупанчич (Alenka Zupančič) в ее недавней книге Let Them Rot: Antigone’s Parallax[9], об особом женском взгляде на события, будь то движение светил на небе, «беспрерывное обновление искусства» или политические катаклизмы. Особенность этого взгляда в неизбывной двойной перспективе, точнее, в одновременном существовании двух перспектив, которые не встречаются в одной плоскости. Параллакс женского видения считается с тем, что очевидно, но настаивает на неучтенном смещении предметов переднего и дальнего видения относительно друг друга. Так в астрономии необходимо учитывать вращение Земли, чтобы увидеть происходящее глазами наблюдателя. В конструкции Зупанчич «горячего взгляда в предельно разогретой ситуации» предлагается вспомнить миф об Антигоне, которая появляется, когда семейка Лая и Эдипа окончательно зарапортовалось, а Креонт не в состоянии предложить ничего взамен отжившей архаики.

Возможно, я слишком расширяю поле интерпретаций «тихой» выставки о времени, созвучиях, отражениях и тенях, но я верю в простую мысль о том, что самое существенное в традиции женских выставок здесь и сейчас — это внимание к индивидуальным предложениям художниц, забежавшим вперед, опаздывающим, может быть, опоздавшим, но не забытым. И, безусловно, к предложениям, связанным с актуальной повесткой, феминистской экологической и этической программами, деятельными мастер-классами, занятыми не столько высоким теоретизированием о «производстве знания» и «художественном исследовании», сколько конкретными практиками. Именно они позволяют воочию увидеть «не видимые иначе конститутивные элементы, исключения и диалектические напряжения социального пространства»[10], если следовать за мыслью Аленки Зупанчич). И увидеть их в пространствах выставочных, если следовать идее Розановой о «расщепленном единстве» времени.

На выставке, которая нравится, всегда чего-нибудь не хватает. Мне, например, не хватило абстракций Риммы Заневской, работы с цветом Натальи Турновой, книжной работы Светы Шуваевой, скрасившей бы одиночество Лизы Неклессы с книгой «1917» (2023), или Алисы Иоффе с гипертрофированными «черными перьями рисунка» Розановой[11]. Признаю, разговоры о нехватке — скользкий путь, так что в заключение с удовольствием отмечу: открытая выставкой страница выглядит увлекательной и не кажется последней.

Примечания

- ^ Из письма А. Крученых (лето 1915): «Я, например, теперь могу делать в живописи вещи или только целиком реальные, или целиком беспредметные, а серединных не допускаю». Цит. по: Амазонки авангарда. Нью-Йорк, 2000. С. 325.

- ^ Из письма Алексею Крученых (декабрь 1915): «Весь супрематизм — это целиком мои наклейки, сочетание плоскостей, линий, дисков (особенно дисков) и абсолютно без присоединения реальных предметов, и после всего этого, вся эта сволочь скрывает мое имя». Там же. С. 326.

- ^ Абрам Эфрос. Профили. СПб.: Азбука, 2007. URL: https://libking.ru/books/615257-49-abram-efros-profili.html#book.

- ^ Там же.

- ^ Манифест Союза молодежи. URL: https://rozanova.net/article/125.html.

- ^ ОР РГБ. Ф. 339. Оп. 4. Ед. хр. 1.

- ^ Подробнее об их сотрудничестве см.: Гурьянова Н. Алексей Крученых и Ольга Розанова: О взаимовлиянии поэзии и живописи в русском авангарде // Europa Orientalis. н. 1992. i. С. 49–108.

- ^ Цит. по: Крученых А. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы. М.: Гилея, 2006. С. 424.

- ^ Пролог к книге «Let Them Rot: Antigone’s Parallax» под названием «A Hot Mind Over Chilly Things: On Antigone» доступен по адресу: https://www.e-flux.com/notes/573354/a-hot-mind-over-chilly-things-on-antigone.

- ^ Там же.

- ^ Говоря о книгах Розановой, Юрий Анненков восхищался «черными перьями ее рисунка». См.: Театр чистого метода. Ок. 2020. РГАЛИ, ф. 2554, оп 1. Ед. хр. 28, л. 173.