Лера Лернер: «Кэнселлинг — это не диалогичная позиция»

Представьте: вы меланхолично пьете за столиком свой кофе, и вдруг к вам подсаживается незнакомый человек и начинает непринужденную беседу, как будто знаком с вами с детства. Версий происходящего может быть много, и одна из них — перед вами художник, который так предлагает вам поучаствовать в эксперименте. Всегда можно отказаться, но иногда интересно попробовать. Или вы приходите на вернисаж и вместо картин и инсталляций видите в выставочном зале длинный стол, а художник вручает вам тарелку с собственноручно приготовленной чечевичной похлебкой. Примеров можно привести много. Работа с сообществами, партиципаторное, то есть социально-ориентированное искусство уже прочно вошли в пространство современной культуры. Возможно ли горизонтальное и инклюзивное взаимодействие между художником и институцией, художником и сообществом — важный вопрос не только для музеев, но и для всех участников современной арт-сцены. «Артгид» поговорил об этом с Лерой Лернер — художницей, куратором и основательницей Воображаемого Музея Перемещенных Лиц. О том, может ли разговор с людьми стать средством искусства, как придерживаться принципов инклюзии и этики не только в теории, но и на практике, и многом другом читайте в нашем материале.

Лера Лернер. Фото: Михаил Гребенщиков

Лера Лернер. Фото: Михаил Гребенщиков

Дмитрий Белкин: Лера, ты художница, куратор, медиатор, живешь в Санкт-Петербурге и известна своими проектами с различными сообществами — от тех, кого обычно называют «городскими сумасшедшими», до переживших рак груди женщин или людей с военным опытом. Такое искусство часто называют социальным, реляционным, community-based, но есть ли у тебя личное определение своего творчества?

Лера Лернер: Я занимаюсь социально-поэтическим искусством. Это слово я когда-то выдумала, потому что чувствовала, что моя практика не совпадает ни с одной из уже сконструированных кем-то коробочек. Мое искусство социальное, потому что я работаю с конкретными людьми, а поэтическое — потому что в этой работе всегда есть воздух недопонимания, возможность разноголосия, рассыпчатость прочтений, перескок. Одна из главных практик в моем творчестве, как и в поэзии, — слушание: я стараюсь быть чуткой к людям, с которыми работаю, пытаюсь стать проводником их желаний, чтобы они сами вели художественный проект, формулируя и проговаривая свои потребности.

Дмитрий Белкин: А как ты пришла к такому типу искусства? Почему бы не исследовать проблемы идентичности в керамике, пересобирать советский архив или хотя бы писать абстрактные работы?

Лера Лернер: С детства я хотела стать художником, была одновременно джазовой пианисткой, графиком и биологом. Но я очень благодарна своим родителям за то, что, когда пришло время получать высшее образование, они сказали: художник — это не профессия. Я была настолько послушной, что незаметно стала кандидатом биологических наук. Сделать выбор в пользу искусства мне помогли погодные условия: летом 2013 года я работала в исследовательском институте в Санкт-Петербурге, а там всегда было очень холодно. Я случайно увидела open call в Летнюю школу современного искусства в Алматы, и отправилась туда просто потому, что там, как мне казалось, должно быть потеплее. Это оказалось ошибкой: школа располагалась в горах, в августе выпал снег… Поступила я туда тоже по ошибке — из-за фамилии: меня с кем-то перепутали.

Затем я отправилась в петербургскую школу «ПРО АРТЕ» и окончила ее втайне от родителей: мама узнала, что я стала художником, увидев по телевизору репортаж о премии «Инновация», на которую меня номинировали. После этого она не разговаривала со мной два года. Мой вступительный проект был посвящен апологетическому доверию к языку науки. Я провела эксперимент по скрещиванию грейпфрута с мышью. Тогда я еще сомневалась по поводу выбранного пути и пыталась усидеть на двух стульях, поэтому мой художественный язык был компромиссным. На самом деле в жизни, на учебе, на работе я постоянно создавала какие-то игровые ситуации, например, организовала клуб, где режиссировала перформативные терапевтические интервенции для друзей, придумывала разные ритуалы для коллег и однокурсников, театрализованно читала лекции, превращая научный материал в приключение. Я остроумно пыталась покончить с собой, не буду уточнять, каким образом. Тогда моя подруга, куратор Анастасия Котылева, сказала, что все это тоже можно назвать искусством, и дала в руки книжку Клэр Бишоп (имеется в виду монография «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрителя». — Артгид).

Дмитрий Белкин: Клэр Бишоп, один из главных теоретиков искусства взаимодействия, пишет про разные стратегии похожих на тебя художников. Одни любят учить и создают импровизированные школы и курсы, а кто-то удовлетворяется организацией пикника для соседей. Почему именно общение с людьми оказывается центром твоей художественной практики?

Лера Лернер: Причина обращения к такому типу творчества психологическая: с детства я была довольно «аутичным» ребенком — предпочитала разговаривать с березками и стеснялась групповых игр. Когда мне было около двадцати, погиб мой возлюбленный. Для меня это стало первым осознанием реальности смерти. Я постоянно рыдала и возвращалась к нашему последнему разговору, пытаясь понять, почему я так горюю. И поняла, что скучаю по самой ситуации доверительного общения с ним, по всему, о чем мы не договорили, не доспорили, что недообсудили. Тогда я поняла, что свой последний день хотела бы провести в общении с другими. Эта история стала ключом к тому, что я начала делать. Делать то, что не получается, и то, чего боишься, — идти через затруднение. Я и сейчас продолжаю работать, придерживаясь этого принципа: постоянно делаю то, что не знаю, как сделать. Так остается место удивлению, а мне удается быть солидарной в растерянности с участниками.

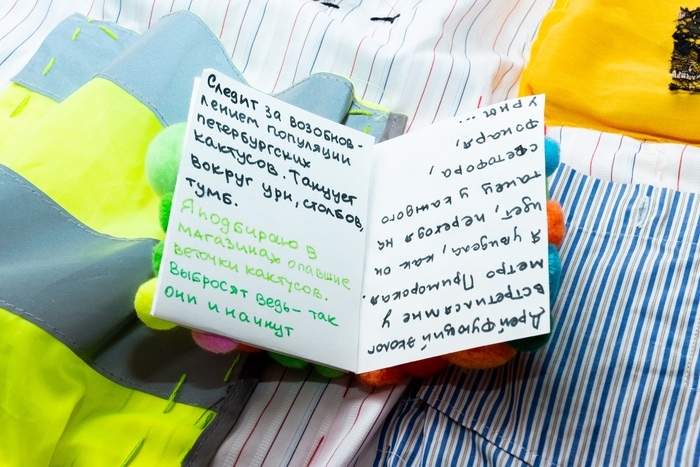

Поводом же к пониманию того, что коммуникация может быть художественным медиумом, послужила поломка моей машины. За те две недели, которые я перемещалась на общественном транспорте, со мной познакомились восемь человек. Это были удивительные люди: они подсаживались ко мне в автобусе, натыкались на меня в переходе и почему-то начинали рассказывать всю свою жизнь, делились взглядом на мироустройство, почти всегда вызывающе парадоксальным. Первый раз: в подземном переходе ко мне подошла женщина с большой плюшевой собакой в руках. Не знаю, что ее привлекло, — наверное, то, что на мне было малиновое пальто с пришитыми детскими желтыми «кроксами», или моя сумка в виде бегемота, размером с ее собаку, которую я несла словно младенца. Тем не менее она предложила дружить, так как мы похожи, и рассказала, что каждый день строит по тридцать будок для бездомных собак, но за ночь они по какой-то причине пропадают. Со знакомства с «Дамой с собачкой» начался мой проект «Город Перемещенных Лиц» — художественное исследование, основанное на волшебных встречах в публичных местах с людьми с парадоксальным мировидением, поведением, выпадающим из принятого, и заразительным чувством внутренней свободы. Своим искусством они обживают город, часто находясь в центре людских потоков, но выключены из коммуникации. Это многолетний диалог с людьми, которых обычно называют городскими сумасшедшими, фриками, блаженными… Я называю их «Перемещенными Лицами». Термин я апроприировала из политической практики и наделила другим значением.

Позже у этого проекта появились «метастазы»: Музей Перемещенных Лиц и Театр Перемещенных Лиц, где я воплощаю работы Перемещенных Лиц, о которых они рассказывают как об уже сделанных, но которых (как нам кажется) на самом деле не существует. Я действую по инструкциям авторов и создаю музей и театр идей в попытке их овеществления.

Дмитрий Белкин: Но почему эти «Перемещенные Лица» пошли с тобой на контакт? Со мной в метро только пьяные знакомятся…

Лера Лернер: «Перемещенные Лица» — первое и вообще-то единственное сообщество, которое приняло меня без вопросов и претензий. У нас сразу возникли обоюдные симпатия, поддержка, восхищение. Потому что я тоже «перемещенная», но не понимала этого раньше, до встречи с ними — просто чувствовала себя исключенной из прочих профессиональных и социальных кругов. С другими мне было утомительно и предсказуемо, с ПЛ — нет.

Дмитрий Белкин: Очень часто художников, работающих с сообществами, тем более если эти сообщества социально не защищены, обвиняют в эксплуатации. Самый простой пример: искусством вы занимаетесь вместе, а на этикетке указано лишь имя художника. Есть ли у тебя этический кодекс работы с «Перемещенными Лицами»?

Лера Лернер: Моя этика работы — это ряд совпадений, которые естественно развились в практику. Первое — снятие иерархии. Оно проявляется в том, что я не выбираю, с кем работать. Ситуация «а поработаю-ка я теперь с бездомными» — это позиция власти. Мне в ней неуютно. Я открыта ситуациям, в которых люди сами меня выбирают, случайно. Еще снятие иерархии обнаруживается в том, что я выключаю экспертность, то есть не знаю, куда мы идем и что будет в конце. И обучение всегда взаимно. В проекте я играю роль медиатора и стараюсь стать проводником желаний участников, а не навязываю свои.

Второе — общее. Я ищу точки входа в солидаризацию с теми, с кем работаю. Мне важны взаимность, соприсутствие, обмен уязвимостью. Иногда эта потребность поиска общего становится комичной. Например, мне однажды приснился сон с участницами проекта «Город Перемещенных Лиц»: я иду по холму пересвеченного яблоневого сада и встречаю трех женщин в белом — «Тетю в розовом цвете», «Певицу для усопших» и «Женщину, изобразившую восторг». Я так рада видеть их вместе! Мне очень хочется заговорить с ними… Нужен повод для беседы… И я начинаю: «Здравствуйте! Я так рада встретить вас всех вместе! Посмотрите, я тоже в белом, как и вы…»

Третье — честность и доверие. Я не рассказываю о тех, кто этого не хочет. Есть еще очень личная часть общения с теми, кто чувствует в себе перемещенность, но просит не делать их истории публичными. Я слушаюсь. Все честно обсуждаю с участниками, мы вместе пробуем варианты. Я внимательна к их решениям: например, раскрыть имя или выбрать псевдоним. Каждый раз это индивидуально.

Четвертое — инклюзивность. Я не очерчиваю, а размываю границы сообществ. Рамирование, называние — путь к экзотизации. Чтобы этого избежать, я приглашаю в проект разных людей, которые объединяются не по социальным, политическим, экономическим или каким-то привычным причинам. Например, в проекте «Город Перемещенных Лиц» есть те, кого называют «городскими сумасшедшими», ученые, студенты, художники, продавцы, садовники, я, моя семья — и все мы объединены по принципу «перемещенности» — сдвига в восприятии, который открывает вход в парадоксальную реальность.

Пятое — личное. Я тоже сумасшедшая. Раньше я не понимала этого, потому что не видела себя со стороны, а просто чувствовала, что мне с собой и другими сложно. Но на презентации проекта «Музей Перемещенный Лиц» в «ПРО АРТЕ» художник Сергей Братков прямо об этом сказал. И мне сразу стало легче, я поверила в себя и со временем перестала стесняться. Мутировала.

Шестое — открытость критике. Я прохожу супервизии у коллег: рассказываю о своих проектах людям, которые далеки от моей практики и не сочувствуют мне. Бывает обидно, потому что отзывы могут звучать несправедливо или резко. Например, я встречалась с трактовкой обаяния как инструмента манипуляции. Но потом ты понимаешь генеалогию внешнего взгляда, и это очень помогает и побуждает к развитию. В то же время я сталкивалась и с обратным: встреча с харизматичным человеком может переключить тебя, помочь обнаружить в себе силы для нового. Те, с кем я работаю, для меня так же обаятельны и харизматичны, поэтому если здесь и есть манипуляция, то она взаимна, и из этой ловушки я не хочу искать выход.

Дмитрий Белкин: Не быть больше другого — художника или зрителя, преодолевать экспертность, быть медиатором. Все это часто можно услышать в описаниях современной кураторской практики. Различаешь ли ты для себя позиции куратора и художника?

Лера Лернер: Я существую где-то между художественной практикой, кураторством, медиацией, коучингом, шаманизмом. Я и сама часто представляюсь куратором — так понятней, в первую очередь институциям.

После «ПРО АРТЕ» я училась на программе «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук СПбГУ, потому что хотела продолжать совместное обсуждение философии и критической теории. Мне хотелось глубины. И еще я не чувствую большой разницы между работой слабого художника взаимодействия и слабого куратора — а именно в такой слабости я видела свою привилегию. Я признаю собственную слабость как художник/куратор пластически невыразительного, неконкурентоспособного, неэффективного, многослойного, зависающего жеста. Я не диктую свою волю, а улавливаю и подхватываю настроения участников. Моя привилегия в том, что мне такая стратегия нравится, и в том, что я не капризна к условиям жизни: могу делать непопулярные вещи, не думать о продажах на более профессиональном уровне, не соответствовать ожиданиям, все время мутировать. С точки зрения рынка и институционализации, это слабая позиция.

Дмитрий Белкин: Получается, пограничная идентичность, о которой обычно говорят как о сильной художественной позиции, оказывается проблемой для институций?

Лера Лернер: Не согласна. Я не активист, и работать без институций мне достаточно сложно, поэтому «перемещенность» позволяет войти в игровой режим взаимодействия с ними. С одной стороны, я нуждаюсь в институциональной поддержке, потому что у институций есть аудитория и кредит зрительского доверия. Самостоятельно я не смогла бы привести тридцать человек в какой-нибудь проект, у меня нет столько энергии. С другой, институции современного искусства все равно остаются закрытыми, элитарными, задают определенный формат работы. Мои проекты оказываются для них возможностью посмотреть на себя со стороны, поговорить о том, что раньше игнорировалось. Например, мой первый проект в сфере инклюзии проходил в нижегородском Арсенале. Мы с художниками с нейроотличиями, их друзьями, родственниками и сотрудниками музея делали их первую работу в области современного искусства (в проекте участвовали Кирилл Кустов, Наталья Толмачева, Марина Толмачева, Андрей Носов, Роза Султанбекова, Денис Миридонов, Виктория Богушева, Зоя Макшанова, Дмитрий Плакет, Михаил Любимов, Лариса Карпова, Наталия Носова, Любовь Певзнер, Мария Майорова). В какой-то момент я спросила у группы, нужно ли презентовать проект как выставку людей с нейроотличиями: мы говорим о принятии и преодолении, или это просто проект молодых художников? Участники ответили, что творчество важнее, чем диагноз, и они хотят быть представлены как начинающие художники. Но институция получила грант на инклюзивный проект, и им принципиально так его позиционировать — иначе «как мы будем менять отношение к инвалидности, если не говорим о ней?»

В итоге мы сошлись на том, что это выставка молодых художников, а факт инвалидности участников раскрывался на медиациях. Я благодарна за такое профессиональное решение коллегам из Арсенала — Алисе Савицкой, Евгении Игнатушко, Кате Оруджевой и Анне Гор. Сначала зрители составляли свое мнение о работах, обсуждали их, и уже потом, в конце медиации, им говорили, что у некоторых художников есть инвалидность. Но не уточняли, у кого, и становилось понятно, что искусство не функция здоровья. Это помогало людям преодолевать стереотипы об инвалидности на своем опыте.

Дмитрий Белкин: Твой случай, уверен, типичный. Инклюзия часто оказывается лишь способом получить деньги, чтобы сделать хоть какой-то проект.

Лера Лернер: В случае с Арсеналом это было не так, но я понимаю, о чем ты говоришь. Чтобы не показывать пальцем, я признаюсь в одном из своих грехов. Правда, это был проект без финансирования и очень вдумчивый, хотя не во всем… В 2018 году я вместе с Глебом Ершовым курировала выставку «Добрая мина» в питерском Новом музее. Часть художников выставки имела инвалидность, часть нет — мы объединили их как создателей нового абстрактного письма (в проекте были представлены Анна Андржиевская, Сергей Деникин, Мария Дмитриева, Илья Гришаев, Влад Кульков, Ася Маракулина, Вадим Хохряков, Николай Кривошеин, Геннадий Завьялов, Елена Агеева, Евгений Федишин, Евгений Михнов-Войтенко, Александр Цикаришвилли, Лиза Цикаришвилли, Петр Швецов). Я очень благодарна помощи фонда «Перспективы» (Саше Иванову) и проекту «Широта и долгота» (Лене Цою и Наташе Петуховой), которые помогали работать с художниками с инвалидностью. Но я не подумала, что наша выставка находится на втором этаже в здании без лифта и человеку на коляске может быть не комфортно, если его поднимают по лестнице другие люди. В результате, к сожалению, не все художники с инвалидностью смогли посмотреть экспозицию. И сколько бы мы ни говорили о том, как кого вежливо называть, проблема доступности остается одним из важных аспектов инклюзии.

Я определяю инклюзию как создание условий для равных возможностей. И это выполнимо при взаимном движении навстречу. Инклюзия эволюционирует и проявляется очень по-разному в зависимости от развития гражданского общества в этом направлении. Где-то проходят парады «я рад, что я псих», и это воспринимается позитивно, где-то можно биться в конвульсиях на полу в супермаркете, и это ОК, это часть твоей свободы самовыражения, а где-то быть «другим» стыдно… Поэтому всегда нужно очень внимательно относиться к людям и контексту, в котором вы работаете. Не переносить успешный опыт других, а создавать свой вместе с участниками.

Инклюзия часто инструментализируется — и по незнанию, и вполне намеренно. Тем не менее я редко отказываюсь работать с сомнительными проектами, площадками и музеями. Быть инклюзивным надо и к институции. Кэнселлинг — это не диалогичная позиция. Я верю, что социальное искусство может принести перемены и осознание не только участникам, но и институции, поэтому меня не смущает чья-то репутация. Как говорили участницы коллектива WHW (What, How & for Whom — кураторский коллектив, появившийся в Загребе в 1999 году в составе Ивет Чурлин, Аны Девич, Наташи Илич и Сабины Саболович. — Артгид): «Все деньги грязные и все они наши». Чем больше «грязных» денег мы привлечем на поддержку искренних проектов, тем меньше их останется на более грубый art-washing.

И потом, социально ориентированные художники — это люди, которые не осуждают. Они работают, например, в тюрьмах с преступниками — почему тогда не работать с институциями со сложной репутацией? Только потому, что преступники оказались в маргинальной позиции, а институции в доминирующей? И в конце концов, институции — это прежде всего люди и ваши отношения с ними! Все сотрудники, с которыми мне посчастливилось работать, были очень внимательными, вдохновляющими и поддерживающими.

Дмитрий Белкин: Правильно ли я понимаю, что за искренность и критерий качества в этом случае отвечает сам художник?

Лера Лернер: Да, художник и участники проекта. Важно быть искренними друг с другом. Задавать вопросы. Обнаруживать слабости и ограничения. Сдаваться. Принимать другого или выстраивать границы, но находить в себе силы делать свой выбор, а не подчиняться давлению извне. В данном случае качество — это глубина новых связей, открытость чуду, острота дискуссий, взаимное обучение, принятие разнообразия, трансформирующий опыт, возможность неэффективности, спотыкания, смех, любовь.

Дмитрий Белкин: Я хотел бы вернуться к тому, что институция нужна для публичности твоей работы. В социальных сетях ты постоянно выкладываешь фотографии, на которых десятки людей, постоянно что-то репостишь. Не легче ли найти свою аудиторию именно в соцсетях, не прибегая к посреднику в виде музея?

Лера Лернер: Интернет зачастую оказывается более гостеприимным и горизонтальным пространством, чем музеи. Но может быть и более агрессивным. Я приземляюсь из сети в музей, потому что мне дорога его осязаемость. Мне нравится его конечность, ограниченность. В интернете я теряюсь…

Дмитрий Белкин: Последний вопрос. Лера, как ты отдыхаешь?

Лера Лернер: Раньше я выгорала примерно дважды в год: лежала по две недели и не могла ни с кем разговаривать. Теперь просто стараюсь делать меньше… есть тоже. В связи с этим и желаний поубавилось, осталось только желание быть свободной и невесомой. Мне кажется, нынешняя ситуация многим подарила некоторую легкость. Жизнь, в которой ты не можешь ничего планировать, с которой не можешь договориться, — это идеальная школа легкости.