Ганна Зубкова: «Мне интересна граница между артефактом, объектом искусства и архивом»

Междисциплинарность, обращение художников к философским, социологическим концепциям и материалам из других академических областей — эта тенденция наметилась давно, но стала особенно заметна в ситуации концентрирования внимания на внутренних, ранее незаметных процессах. В ноябре этого года Музей современного искусства «Гараж» представил новый проект программы Garage Archive Commissions — «Ложное солнце. Ловец» Ганны Зубковой. На протяжении пяти лет художница работала над исследованием, расчеты (и просчеты) которого вошли в инсталляцию, состоящую из семи «мифов», показывающих разные этапы создания проекта. В пространстве музея представлены видеопопытки запечатлеть закат в Заполярье, архивные документы и материалы из открытых источников — от «Википедии» или гугл-карт до фрагментов научных статей. Отправной точкой для проекта стал случайно обнаруженный архив малоизвестного советского философа-марксиста Георгия Курсанова. Сложно представить иные обстоятельства, при которых его рисунки, вырезки из газет и другие документы попали бы в институциональный архив, тем более в архив музея современного искусства. Но, кажется, вся работа над «Ложным солнцем» — череда совпадений и случайных находок, которые в итоге становятся ветвями одного процесса. Это проект о философе? Об идеологии и истории? О феномене паргелия? Или о конструировании системы знаний? «Ложное солнце. Ловец» — хитросплетение разных повествовательных линий, поиск границ и их стирание. О том, что такое research-based art, как работать с исследовательскими методами и преподавать их, «Артгид» узнал у Ганны Зубковой.

Ганна Зубкова. Фото: Оксана Тимченко. Courtesy художница

Ганна Зубкова. Фото: Оксана Тимченко. Courtesy художница

Юля Евстратова: Верно ли, что для вас отправной точкой проекта стал найденный архив? Где вы его нашли, и почему он вас так заинтересовал?

Ганна Зубкова: Да, можно сказать, архив стал началом. Говоря, что он обнаружен случайно, помню о том, что за любой случайностью есть структуры власти и знания, а также определенная последовательность событий. Архив был найден в квартире, которую мой друг купил в Москве и которая ранее принадлежала малоизвестному советскому философу. Папка, лежавшая в стопке вещей на выброс, привлекла наше внимание — мы оказались наследниками поневоле. Архив — разрозненный набор не связанных между собой документов, в который ты окунаешься, как в пространство памяти, где вместе с тем невозможно расставить все по местам вроде мебели в комнате. Пусть это и случайное наследство, мы все равно были за него ответственны. Общаясь с архивом, я поняла, что не хочу спекулировать на тему жизни этого человека или достраивать его биографию, как отдельные точки отсканированного 3D-объекта. В выставочный экспонат архив тоже превращать не хотелось.

Герой архива родился в годы Первой мировой войны, занимался философией марксизма-ленинизма, преуспел на этом поприще и умер в 70-е. Он не был широко известен: работа с его бумагами не касалась сенсационных открытий. В нескольких бумагах — жизнь обычного человека внутри системы. И этот момент мне тоже был интересен: индивидуальный опыт в системах знания или идеологии.

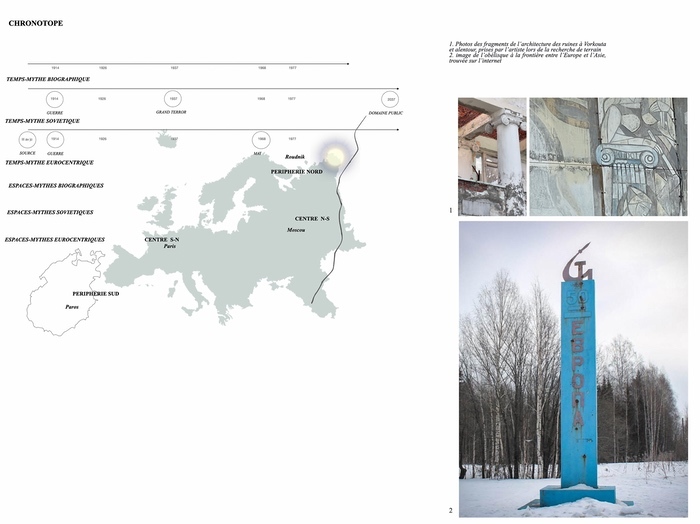

Если коллекция — специально отобранные по какому-то признаку вещи и документы, то архив — напротив, нечто разрозненное и фрагментарное. Для меня ключевыми стали факты и свойства архивных документов, а именно дата и место. Из них и начал складываться хронотоп: с одной стороны, временная линия, с другой — линия в пространстве, через череду стран и мест. Я разработала метакарту, чтобы отправиться в каждую из установленных точек и попробовать обнаружить пересечения с телом большой истории: например, этот человек родился в год начала Первой мировой войны, а последние его рисунки датированы 1937 годом — началом Большого террора. В какой-то степени я стала точкой объединения биографии, данной мне в обрывках, и мировой истории. Под словосочетанием «между прошлым и будущим» на самом деле лежит конкретный картографический метод — создание хронотопа.

Юля Евстратова: Здесь возникает и этический вопрос переноса личной истории в публичное поле. Почему архив не остался в плоскости неизвестного и интимного?

Ганна Зубкова: Меня интересовали не столько частная жизнь и попытки ее достроить или вообразить, сколько сохранение находки в качестве архива как такового. Было любопытно наблюдать за мерцающей границей между артефактом, объектом искусства, произведением, архивом, коллекцией, поработать с этим словарем, инструментарием для описания определенных систем и принести полученный фрагмент знания туда, где его не должно быть. Архив «Гаража» — система, сохраняющая часть наследия, свидетельства жизни и работы художников-нонконформистов, то есть маргинальных явлений культуры. Архив номенклатурного системного философа, который я решила передать в «Гараж», становится своего рода неучтенной каденцией контекста, которая через мой жест включает себя туда, где ей как будто бы совсем не место.

Юля Евстратова: Сейчас в «Гараже» можно увидеть результаты ваших размышлений — проект «Ложное солнце. Ловец». Это инсталляция-эссе с несколькими сюжетными линиями, отсылками и цитатами. Какой синопсис мог бы быть у этого эссе?

Ганна Зубкова: Мне кажется, что сама логика этой работы сопротивляется краткому пересказу. Мы можем говорить о французском происхождении слова essai — «проба», «попытка», то есть действие, которое существует без опоры на результат или без уверенности в нем. Инсталляция «Ложное солнце. Ловец» — одновременно карта, инструкция и диспозитив. Это устройство, собранное из попыток засвидетельствовать закат солнца в разных точках хронотопа географической Европы, где пересекаются два больших утопических проекта и две мифологические системы: от острова Парос в Греции — места добычи мрамора для античных статуй до города-призрака Рудник в Республике Коми, где внутри системы ГУЛАГа добывался уголь. Все попытки застать закат на перифериях условных империй оказались провальными. Карта, входящая в инсталляцию, поясняет, как производились расчеты времени и точек на местности, в которых можно было увидеть закат. Мне казалось, ошибки быть не могло, но все же я всякий раз ошибалась: закат случался «послезавтра» — там и тогда, куда невозможно попасть.

Юля Евстратова: Все разрозненные отрывки вы называете мифами. Можно ли сказать, что это связано с невозможностью быть свидетелем заката?

Ганна Зубкова: C невозможностью засвидетельствовать в целом, да. Неслучайно здесь есть образ «ложного солнца», давший название исследованию. Ложное солнце — это оптико-метеорологический феномен, который можно увидеть, лишь находясь в определенной точке: у солнца возникает «нимб», и по краям от солнца на его уровне появляются два солнечных двойника. Название моего исследования указывает на условность переживания и возможности его описания. С одной стороны, это понятие, которое обозначает феномен. С другой, отсылка к источнику, к двойному солнцу, которое появлялось где-то, когда-то, но без нас. Существует ли оно вообще? Или существовало только для наблюдателя в конкретной системе координат? Существует ли оно без наблюдателя? В какой мере оно ложное? Речь идет о рассказе (или пересказе) — о явлении, неминуемо преобразующемся в миф. Именно соотношение свидетеля, события и рассказа о нем (то, что я условно назвала мифом) определяет устройство проекта.

Куратор архива «Гаража» Саша Обухова в тексте к проекту использовала слово «метафора», но мне ближе слово «образ», потому что я ничего ни с чем не сравниваю. Я скорее отсылаю к знанию о явлении: к тому, что описывается в учебниках и научных статьях, а не к чему-то поэтическому или метафорическому. Мне интересно, как с помощью существующей системы знаний мы описываем опыт, как переживаем его и как те, кто не являются участниками события, могут лишь принять это знание на веру.

Юля Евстратова: Один из лейтмотивов проекта — понятие «границы», которое раскрывается на разных уровнях и этапах: между Европой и Азией, утопией и реальностью, прошлым и настоящим, публичным и личным.

Ганна Зубкова: В проекте проявляется образ границы — чего-то одновременно условного и беспощадного. В то же время граница выступает в «Ложном солнце» как вполне конкретный картографический инструмент — как географическое, символическое, политическое или геополитическое явление, как привычное средство, размечающее пространство. Я примеряю на себя роль туриста: именно его фигура адекватна опыту встреч с этими пространствами. Интересно здесь зазвучало название министерства — по культуре и туризму. Турист, потребитель территории, который всегда словно охотится за самым чудесным видом, за самым запоминающимся моментом, даже если вокруг катастрофа, оказывается в связке с неким весьма неопределенным понятием культуры. Кажется, без компаса тут не обойтись: я решаю достичь самой крайней точки на карте исследования этого травелога. Она оказывается за пересечением всех мыслимых границ: границы полярного круга, границы центрального времени, границы земли до освоения севера, границы вечной мерзлоты. Крайняя точка — дом в поселке-призраке Рудник, где добывали уголь. Впоследствии рядом с ним появилась Воркута, одно из поселений системы ГУЛАГа. Пользуясь своим исследовательско-художественным инструментом, я, оставаясь туристом, пытаюсь рассчитать идеальную точку, чтобы освоить и заполучить пространство — поймать самый восхитительный закат. Результатом высокомерного предельного полагания на инструменты становится ошибка — очередная провальная попытка.

Юля Евстратова: Можно ли сказать, что исследование начинается со случайного открытия, импульса, возможно, эмпатии? И когда оно заканчивается? Планируете ли вы продолжать проект? Попадет ли архив в музей?

Ганна Зубкова: Я, наверное, изменю слово «эмпатия» на «отзывчивость», отзывчивость к случаю. «Я работаю с тем, что ко мне приходит», — как говорил Яннис Кунеллис, один из моих любимых художников. Когда заканчивается? Семинар в моей мастерской исследовательских практик так и называется: нет завершений, есть стабилизации. Ничто не заканчивается, но лишь располагается в некой временной форме. Что ж, проект стабилизирован как проявление, где показаны все документы, связанные с этим метаархивом, с самим исследованием и с попытками записать закат. Я бы сказала, что есть решение: прекратить попытки и изобрести свидетеля, способного пережить меня. Отчаявшись поймать закат, я оставила на руинах предположительно детского садика на окраине Рудника прозрачное полотно, которое, по моим расчетам, в какой-то момент должно все же засвидетельствовать закат.

Полотно прозрачное, потому что все остальные цвета отражают свет, а прозрачный должен пропустить пейзаж сквозь себя и принять след события. Таким образом, работа продолжает жить, в том числе в материальном проявлении, в виде этого полотна, либо в форме разговора, либо как часть архива «Гаража». И шире — вообще системы архивов, к примеру RAAN (Сеть архивов российского современного искусства. — Артгид).

Поскольку для меня слово «выставка» уже давно неприменимо к тому, что я делаю, как и его английские аналоги exhibition или show. Мне нравится придумывать новые обозначения. Скажем, существует исследовательский процесс, возможно, даже закрытый, оберегаемый, и у него есть «проявления», В этой логике материал постепенно уплотняется до того момента, когда станет осязаем для другого. Но для меня он продолжает стабилизироваться. Даже закончив работу, я не прекращаю поиск зазоров.

Юля Евстратова: В 2019 году, когда вы начали работу над проектом, в интервью изданию ELLE вы сказали, что ваша художественная практика «связана с ситуацией и с окружением, то есть с реальностью». Как трансформировался ваш подход в условиях постоянно изменяющихся внешних обстоятельств?

Ганна Зубкова: Здесь возникает фигура художника скорее как проводника, нежели как создателя. И эта «проводимость» оказалась для меня способом работы. Мне сложно представить, что мое произведение никак не откликалось бы на изменения. Исследование рождается из следа, в триаде между тем, что происходит, материалом и мной. Есть такое выражение in situ, то есть «на месте» — когда произведение создается в конкретном месте как отклик. Для меня процесс работы всегда связан с тем, что происходит вокруг. Я нахожу соблазнительным творить из ничего, хотя мне это не близко. С другой стороны, может быть, поэтому мои любимые художники — как раз те, кто создают из ничего, без императива контекста и текста, как, например, Анна Таганцева-Кобзева, Аполлинария Брошь, Никита Селезнев и другие.

Юля Евстратова: Вы не только создаете проекты, но и курируете мастерскую исследовательской практики Research Praxis. До этого вы также курировали мастерские в Институте проблем современного искусства Иосифа Бакштейна и в онлайн-школе Bang Bang Education, сейчас сотрудничаете с Базой. Что такое исследовательские практики или research-based art? Как вы объясняете это студентам?

Ганна Зубкова: В этом смысле у меня неакадемический подход, потому что меня не впечатляют термины. Я обращаюсь к ним для упрощения коммуникации. В мастерской мы не столько говорим о фантоме хронологии и классификации искусства, сколько наблюдаем и фиксируем нечто, объединяющее практики художников, работающих с документом, контекстом и реди-мейдом, с разными формами историографии и археологии. Для меня исследовательские практики связаны прежде всего со взглядом — процессами выбора, монтажа, артикуляции, включением и исключением. От группы «Атлас» Валида Раада до Нейл Белуфа и Саши Сухаревой: это могут быть люди, которые не определяют себя как исследователей, но я нахожу общие исследовательские инструменты в их практиках — например, наблюдение, разговор, сбор и анализ данных. Для меня было естественно обратиться к ним, потому что часть моего бэкграунда связана с академическим исследованием в магистратуре Сорбонны, в департаменте философии, медиа и искусства, а затем в Высшей нормальной школе, где я делала исследовательские проекты на пересечении философии, языка и психиатрии. В ходе академической работы я сформировала исследовательские инструменты, которые начала осознавать и применять позже, в художественной практике. Преподавая, я поняла, что эти инструменты могут быть полезны всем.

Юля Евстратова: Но художественные исследования как бы заведомо существуют в оппозиции к академическим формам познания. И те критерии качества, которые мы применяем к академическим исследованиям, не могут быть применены к художественным. В связи с этим вопрос: что является художественным исследованием, а что нет?

Ганна Зубкова: С моей точки зрения, такой оппозиции нет. Это просто разные вместилища и машины знания. Скорее речь идет о схожести подходов и инструментов. Локальный интерес к research-based art может быть связан с очень разными вещами. Например, пересборка выставочных пространств в библиотеку, которую предприняла команда «Гаража», возможно, связана с общим запросом на размышление и артикуляцию паузы в череде праздных событий и на фоне длящегося ощущения катастрофы. Вероятно, мы наблюдаем разворот к скрытой работе, тогда как само понятие «современное искусство» перестает ассоциироваться со светским праздником вернисажа. В то же время исследование вне яркой событийности — процесс, часто невидимый, неспектакулярный. Возможно, в случае «Гаража» этот интерес связан с его институциональной спецификой, а именно с тем, что основой музея является архив. Но, честно говоря, я бы не формулировала внимание к исследовательскому подходу как тренд. Это естественный процесс, который наконец более-менее повсеместно признается в качестве неотъемлемой части художественной работы.

Юля Евстратова: Я также имела в виду, что в поле «художественного исследования» более низкий порог входа, чем в академическую среду. И поэтому художественные практики стали удобным языком, на котором можно говорить о тех же деколониальных и феминистских трендах. Например, если автор называет свою работу «художественным исследованием», можно ли определить, является она им в действительности или нет?

Ганна Зубкова: Я не занимаюсь определением критериев, и, если кто-то скажет, что моя работа не является исследовательской, я отвечу: «Ну ладно».

Юля Евстратова: Но, например, когда участники вашей мастерской представляют идеи для проектов и первые наработки, вы же как-то оцениваете их, направляете дальше, уточняете их методы.

Ганна Зубкова: Моя мастерская не является лабораторией по созданию «исследовательских практик» и выработкой их критериев. Мы не рассуждаем о том, что можно считать такими практиками, а что нет. Я предлагаю инструменты, отчасти похожие на инструменты классического академического исследования. Иногда участник мастерской рассказывает мне, что хотел бы попасть, например, в программу или резиденцию, для которой нужно представить исследовательский проект. Но важно, чтобы в требованиях для потенциальных участников были обозначены конкретные критерии их проектов. И это другая задача. Здесь мы продумываем, как составить портфолио или заявку проекта для соответствия критериям. Однако в этом случае мы находимся не столько в плоскости художественной работы, сколько в сфере коммуникации: как рассказать о том, чего, возможно, еще нет, причем доступным языком. Однажды один из моих студентов сказал: я бы хотел сделать выставку, на которую смогут прийти младенцы. Мне кажется, критерии, как и границы, условны и одновременно жестоки и безжалостны. Как и границы, их можно замечать или нет, о них можно говорить, пытаться пересечь, легально или нет, можно даже посвятить себя борьбе за отмену этих критериев. Мне интересен художественный процесс. Критерии же я отношу к сфере коммуникации и интерфейсов.

Юля Евстратова: Раньше программа Garage Archive Commissions базировалась на том, что художники работали с фондами и документами из архива музея и делали на их основе свои высказывания. А вы, наоборот, принесли в архив институции свой собственный архив.

Ганна Зубкова: Мысль передать архив советского философа-марксиста в «Гараж» возникла еще в 2019 году. Она была связана с размышлениями о том, что такое личный архив и архив институциональный, в каких отношениях, помимо чисто эстетических, с ними может находиться художник? Что это: слепок прошлого или линза, прилагаемая к современности? Какова моя ответственность по отношению к этому наследию? Каким образом произвести необходимое смещение, при котором архив может активироваться, вместо того чтобы застрять в виде иллюстрации? В архиве, среди прочего, мы видим рисунки и предполагаем, что человек хотел стать художником, но по каким-то причинам остановил эту работу, выбрал карьеру номенклатурного работника советского аппарата. Каким образом архив «Гаража» определяет, кто является художником, а кто нет? Чей архив может стать частью фондов, а чей останется вне общей истории? Меня заинтересовал вопрос о модальностях этого выбора. Может быть, мой символический капитал как художника может конвертироваться во власть преобразовывать архивы?

Передача архива — концептуальный жест, который открывает множество вопросов. Да, я нарушаю логику программы: вдруг среди документов нонконформистского искусства оказались, на первый взгляд, чужеродные вкрапления, но все же они — неотъемлемая часть контекста. Это и есть документальный факт — и вместе с ним приходит мысль о том, что, быть может, художники нонконформисты не существуют без апостолов идеологии. Странным образом самый распространенный, типичный герой времени оказался исключенным — я же инициирую его возможность занять свое место. Символично, наверное, что проект завершился в виде передачи архива именно сейчас, в 2022–2023 годах. История от этого не перестанет быть полной разрывов, но во всяком случае у нас появляется возможность указать на странности в рассказах о прошлом. Мне интересна агентность архива, агентность прошлого — не только я работаю с ними, но и они со мной.