Слово и его носители

Слово — неотъемлемая часть современного искусства, и не только на уровне экспликаций, кураторских текстов, каталогов и тому подобного. Это еще и важная составляющая собственно произведений. Росту значимости слова способствовали, с одной стороны, лингвистический поворот второй половины XX века, и с другой — литературные процессы, а именно визуальная поэзия, имеющая долгую историю становления от Древней Греции до интерпретаций современных художников (отдельные работы Эрика Булатова, Юрия Альберта). Попробуем построить маршрут от молчания к крику через ряд произведений художников современности и найти связи между ними. Петр Белый и Тимофей Радя, Лиза Морозова и Зинеб Седира, Ширин Нешат и Ксения Кошурникова — нас интересует, к какой форме слова обращается каждый художник и почему.

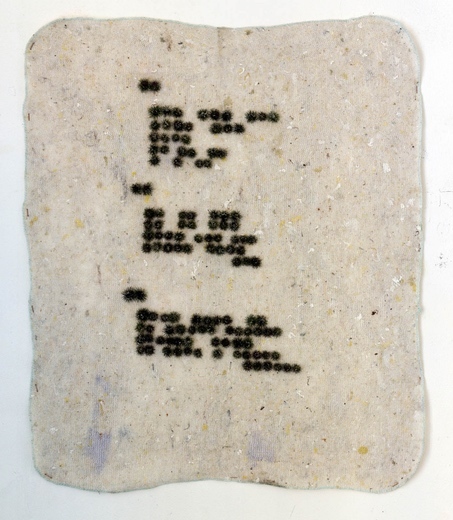

Тимофей Радя. Пусть все услышат мое молчание. 2012. Трафаретная печать. Источник: vladey.net

Тимофей Радя. Пусть все услышат мое молчание. 2012. Трафаретная печать. Источник: vladey.net

Предисловие

Лингвистический поворот в практике и теории искусства произошел во второй половине XX века: неожиданно язык и лингвистические концепции стали ключевыми для понимания и интерпретации произведений искусства, а само произведение — не просто отражением «действительности», но способом коммуникации, передачи идеи. Разговор о таком подходе принято начинать с концептуализма: в качестве хрестоматийного примера приводят работу Джозефа Кошута «Один и три стула», объединившую стул, его фотографиюи словарную статью «стул». Трудно не заметить, какое колоссальное влияние оказали на концептуальное искусствотруды французских структуралистов — Ролана Барта, Мишеля Фуко, Людвига Витгенштейна и других. К направлениям, ощутившим на себе мощь лингвистического поворота, также относят абстрактное искусство.

Новый подход не сводился к прямому использованию текста или включению теории в плоскость искусства — иным стал принцип создания работы: система построения произведения уподоблялась структуре предложения, где определенная расстановка слов и знаков препинания в конечном счете позволяла передать смысл. Следуя обозначенной лингвистической рамке, рассмотрим, как молчание, речь и крик реализуются в плоскости современного искусства через ряд работ, и попробуем обнаружить связи между ними.

Молчание

В какой-то степени молчание или тишина — исходный пункт любой встречи с объектом искусства: зритель сталкивается с работой в пространстве выставочного зала или улицы в тишине, но вместе с тем уже вовлеченный в диалог. По схожему принципу действует и визуальная поэзия: основанная на слове, все же в первую очередь она воспринимается как «тихий» визуальный объект. В контексте тишины стоит привести одноименную[1] работу (2009) художника Петра Белого. Куратор Олеся Туркина и философ Виктор Мазин описывают ее как «управляемую утопию, исключающую всякий элемент случайности»[2]. Объект собран из деревянных палок разной длины и формы, то есть из мусора, который часто используется Белым одновременно как носитель смысла, медиатор утраты и (подобно искусству) ненужный элемент. Художник признается, что его прежде всего интересует «красота некрасивого», а «искусство выползает из окраин, из мусорной кучи, из некрасивого»[3]. Торчащие в разные стороны палки создают визуальный эффект неоконченного взрыва, образ порождает ожидание звука — но вместо этогозритель остается в стерильной тишине. Такой обман оборачивается тревогой от неконтролируемого и ожиданием трагического — той секундой, когда обратить вспять случившееся и сказанное уже невозможно, но оно еще не окончательно достигло адресата.

Застрявшее послание, пока не достигшее зрителя, появляется и в работах екатеринбургского уличного художника Тимофея Ради, который обращается непосредственно к тексту. Прием это, конечно, не новый: достаточно вспомнить «Ответы экспериментальной группы» Ильи Кабакова, «Проекты для одинокого человека» Виктора Пивоварова, акции «Коллективных действий», плакатные лозунги Эрика Булатова и многое другое. Использование слова в качестве главной структурной единицы —сознательная стратегия Ради: скажем, на сайте художника проекты распределены по главам, как в книге. Остановимся на двух работах: «Пусть все услышат мое молчание» (2012) и «Я бы обнял тебя, но я просто текст» (2013). Хотя и там, и там слово используется как главный посредник смысла, методы его написания свидетельствуют о диаметрально противоположном характере посланий.

Работу «Пусть все услышат мое молчание» сам художник комментирует так: «Сжигание книг — одна из тех вещей, которые понятны без лишних слов. Несмотря на то, что речь идет о мире вещей, это выглядит почти так же беспощадно и страшно, как сожжение живого. Огонь, скорее мертвый, а не живой, он забирает тепло, а не дает. Это такая ситуация, в которой даже разрушительная сила будет создавать, а не опустошать. Ситуация, в которой исчезают слова и книги, но сохраняется и трансформируется энергия, заключенная в них, оставшись на стене, новыми словами»[4]. Любопытна механика создания работы — сжигание книг для «произнесения» нового слова (с помощью трафарета на белой стене), сознательное уничтожение уже существующих слов, позволяющее говорить самому. Это можно интерпретировать, с одной стороны, как отказ принимать авторитеты и каноны, с другой — как радикальный жест, почти сопряженный с насилием (сжигание книг автоматически отсылает к событиям в нацистской Германии), и его преодоление через создание нового, с третьей — обреченность в наследовании пусть не упорядоченности знаков, но энергии, смыслов и контекстов.

Название для своей работы художник мог заимствовать из фильма 2001 года «Пробуждение жизни» (режиссер — Ричард Линклейтер): этой фразой герой завершает монолог о лишенности человека права на субъектность. Так говорение оказывается еще и жестом сопротивления системе и унифицированности.

Работа «Я бы обнял тебя, но я просто текст» по эффекту ближе к «Тишине» Петра Белого: высказывание уже покинуло пристанище, но не достигло цели. Эта фраза, долгое время находившаяся на одном из екатеринбургских домов, была незаметна невнимательному прохожему: она располагалась выше уровня глаз, причем на одной из самых оживленных улиц, рядом с торговым центром. Внимательный же зритель не просто оказывался вовлечен в диалог, но и получал специфический бонус — почти любовную записку. Благодаря форме послания, отказу от обобщенно-личной и неопределенно-личной конструкции в пользу личного «ты/тебя» работа устанавливала со зрителем персональную связь. В то же время невозможность слова стать действием делало его почти бессмысленным — высказыванием ради высказывания, проигрывающим материальному объекту и физическому акту. Слово не может стать объятием, однако обозначенная интенция объятия уже изменяет отношения говорящего и воспринимающего. Это в некоторой степени соотносится с перформативами (речевые акты, равноценные действиям) британского философа языка Джона Остина, который подчеркивает, что любое высказывание несет в себе в первую очередь деятельное начало. Послание Ради при всей обманчивости структуры не интимно, оно для всех, кто его увидит: это текст, ищущий слуха и не работающий до тех пор, пока не будет обнаружен, словно случайно найденная открытка, речь, переведенная в беззвучный режим. Как и тишина Белого, послание повисает между художником и зрителем и ожидает расшифровки.

Речь

Мы немного коснулись молчания и тишины, но что насчет речи? Об этом можно поговорить на примере двух очень разных художественных практик — Лизы Морозовой и Зинеб Седиры.

Лиза Морозова — российская художница, кандидат психологических наук, арт-терапевт. В контексте темы остановимся на ее серии «Репейниковая поэзия». В интервью изданию aroundart художница признается, что ключевым в этой работе становится именно форма: «Стихи, хоть я их и люблю, для меня в данном случае равны таблице умножения. Главное в этом проекте — форма»[5]. Действительно, благодаря форме стрóки, сложенные из репейника и не содержащие слов, выступают своеобразной кнопкой play, запуская в сознании воспринимающего разные тексты, причем не обязательно те, что подразумевались (Морозова использовала работы И. Бродского, А. Крученых, А. Монастырского, В. Маяковского, Б. Пастернака, В. Некрасова, К. Швиттерса, Д. Хармса). Также важно, что ткань, на которую наносятся строки, напоминает грубую бумагу — даже это опосредованное присутствие привычного носителя информации дополнительно побуждает зрителя не только к восприятию готового высказывания, но и к формированию собственного.

Форма работы напоминает про ключевой принцип «отца» лингвистики Фердинанда де Соссюра о необходимости различать язык и речь. Если язык — абстрактная система, в которой элементы сочетаются друг с другом по определенным правилам, то речь — воплощение системы, конкретное высказывание. Это различие значимо для интерпретации «Репейниковой поэзии»: перед нами скорее язык — система грамматически объединенных элементов; сформировать же речь должен зритель. Работа побуждает к речи и дает возможность прикоснуться к неосязаемому — знакам и звукам, передает почти физиологическое ощущение от процесса порождения слов и описывает языковую структуру как нечто неизменное.

Вторая героиня этой главы — Зинеб Седира, французская художница алжирского происхождения, дочь иммигрантов, выросшая в пригороде Парижа. В 1986 году переехала в Лондон, чтобы получить образование в области изобразительного искусства, живет в Брикстоне. В видеоработе «Родной язык» (Mother Tongue, 2002) она вместе с матерью и дочерью пытается восстановить воспоминания о детстве на трех языках: арабском (родном), французском (семья иммигрировала во Францию, где и родилась Седира) и английском (дочь художницы родилась и выросла в Лондоне). В интервью для галереи Тейт она признается[6], что с момента рождения ребенка ключевой темой для нее стала передача культуры, а в каждой работе кроется личное — личное как политическое[7].

В первой части видео Седира и ее мать обсуждают школьный день: художница подробно расспрашивает мать, как та проводила свои школьные будни. Мать говорит на арабском, а художница отвечает ей на французском, при этом разница языков не сказывается на диалоге — он проходит легко и плавно. Мать без труда понимает французский, что в данном случае не только следствие жизни во Франции, но и симптом пережитого колониализма: Алжир принадлежал Франции с 1830 по 1962 год. Это не артикулируемый, но важный аспект работы; многие постколониальные теоретики говорили о тесной связи языка и процессов колониализма — достаточно упомянуть алжирского теоретика Франца Фанона.

Ту же тему — день в школе — во второй части видео обсуждают художница и ее дочь. Языки меняются: Седира использует французский, дочь отвечает по-английски. Несмотря на это коммуникация вновь проходит успешно. Наконец, третья часть — диалог бабушки и внучки: бабушка говорит по-арабски, девочка — по-английски, и вот здесь коммуникация разламывается. Участницы не понимают друг друга и растерянно поглядывают в объектив камеры; бабушка почти автоматически повторяет английское «друзья», пытаясь нащупать значение слова. Девочка периодически посматривает на мать, не способная ответить без ее поддержки. Если для ребенка эта ситуация — прежде всего стресс непонимания, то для бабушки — полноценная трагедия утраты: она поджимает губы и повторяет реплики несколько раз в надежде, что какие-то из них будут узнаны. Именно здесь и рвется линия речи не просто как коммуникативного акта, но как передатчика смыслов, культуры и воспоминаний. Процесс самоидентификации с каждым поколением становится все сложнее, а утраченный язык забирает с собой часть общего наследия. Одновременно с этим конструируется еще один незвучащий язык — любовь: даже столкнувшись с преградой, участницы диалога смотрят друг на друга с нежностью и отчаянно пытаются добиться взаимопонимания.

Если для Лизы Морозовой языковой конструкт становится триггером говорения, то в работах Зинеб Седиры осуществленная с разной успешностью коммуникация оказывается повествованием о происхождении и идентичности. Парадоксальным образом в первом случае мы слышим несуществующие стихи, а во втором за звучащей речью видим пустоту молчания и разрыв поколений.

Крик

В искусстве кричали многие и много, но мы остановимся только на двух работах. Первая принадлежит Ширин Нешат — американской художнице иранского происхождения, осмысляющей в том числе вопросы культурной идентичности и гендерного неравенства. Ее видеоинсталляция «Турбулентность» (Turbulent, 1998) — черно-белое видеополотно, разделенное надвое. Действие начинается на одном из экранов: художник Шоджа Азари выходит на сцену перед залом, где сидят исключительно мужчины, и исполняет песню, ему аплодируют. В целом, классический концерт, за исключением того, что певец стоит спиной к зрителям и смотрит в камеру. Мужское пение традиционно: оно плотно переплетено с языком и нормой, оно — следствие нормы, в то время как женское — чистая речь, вырванная из системы.

На второй части полотна, напротив первой, спиной к камере стоит женщина (иранская вокалистка Суссан Дейхим) и смотрит в пустой зал. Такое положение героини не только необходимо для демонстрации гендерного неравенства и бинарности, но и говорит нам о субъектности и агентности персонажей. Если мужчина поет цельную песню, то женщина, выступающая вслед за ним, воспроизводит совокупность разрозненных звуков, лишь поначалу складывающихся в мелодию: уже к середине исполнения пение распадается на почти животные звуки, горестное стенание, а кульминацией становится сдавленный горловой крик. Это и демонстрация женского бесправия, и жест сопротивления. Ведь крик высвобождает: в какой-то момент камера, находившаяся за спиной неопределенной фигуры в черном, начинает движение, и мы наконец видим женское лицо. Мужское пение скользит по поверхности восприятия, но женское хватает за горло — именно женщина, посмевшая говорить, становится здесь главной и приковывает внимание публики с противоположного экрана. При этом знания языка для понимания работы не требуется: высказывание срабатывает за счет фонетического рисунка и образности, почти на уровне ощущения.

Инсталляция Нешат стала, с одной стороны, реакцией на запрет женщинам записывать и исполнять музыку, законодательно установленный иранским правительством, а с другой — разговором о гендерном неравенстве в широком смысле и, наконец, артикуляцией более глобальной проблемы — субъектности.

Вторая работа — «Женщины Кричат Правду» Ксении Кошурниковой[8], начатая в 2016 году: она представляет собой звуковую композицию из сведенных воедино женских криков. Как поясняет художница: «Женские крики различные по тональности, продолжительности, содержанию, настроению, причине, но звучащие непрерывно продолжительное время, начинают восприниматься как песня, правдиво отражающая действительность»[9]. Продолжение проект получил в 2022 году в рамках персональной выставки Ксении Кошурниковой в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина «Гни свою линию» (куратор — Лев Шушаричев), где среди экспонатов был установлен интерактивный объект — будка со звукоизоляцией и кнопкой для записи: любая желающая могла продлить песню женского крика.

Само сшивание криков в единый орнамент не унифицирует несчастье, не аннулирует боль, скорее это соединение — воплощенное соучастие, сопереживание единой боли. Незнакомые женщины становятся соучастницами в говорении и освобождении от боли. Крик здесь может быть интерпретирован как бунт, протест, несогласие с заданной нормой, но это и общий сосуд горести и свободы, невозможных друг без друга. Удивительно, что в работах таких разных художниц, как Нешат и Кошурникова, женский крик приобретает нечто первобытное: высказывание расщепляется на отдельные звуки и стенания. В некоторой степени это аннуляция всего пережитого до точки первого крика, знаменующего рождение.

Послесловие

Полифония в выборе таких разных художественных практик нужна для демонстрации инструментов и подходов к говорению и молчанию как к процессам. Начатое еще во второй половине XX века движение в сторону языка, кажется, не заканчивается и не закончится никогда, обрастая все большим количеством интерпретаций. Парадоксальным образом художники и художницы, принципиально отличающиеся друг от друга, если и не говорят об одном и то же, то держатся за единую веревку между языком и речью.

Примечания

- ^ Второе название работы — «Взрыв».

- ^ Turkina O, Mazin V. Peter Belyi's Lifebuilding // Официальный сайт Петра Белого. URL: https://www.peterbelyi.com/TEXTS.

- ^ Успенский А. «Я чернорабочий в искусстве». Интервью с Петром Белым // Диалог искусств. 2014. №5. URL: https://di.mmoma.ru/news?mid=2060&id=7694.

- ^ Тимофей Радя. Пусть все услышат мое молчание // win.zin. URL: https://15.winzavod.ru/stena/tpost/n6ou30cdk9-timofei-radya-pust-vse-uslishat-moe-molc.

- ^ Комиссарова А. Лиза Морозова: «Я за классический перформанс, пусть это и выглядит старомодно» // aroundart. URL: http://aroundart.org/2014/11/06/liza-morozova/. Здесь художница, вероятно, лукавит: в разговоре с искусствоведом Глебом Ершовым она открыто говорит, что хотела заниматься поэзией: «Я три года после школы была вольнослушателем в Литературном институте, немного писала сама. Меня всегда интересовал Язык, Текст, я была приглашена в 2006 году писать PhD в Тарту по семиотике искусства, но к тому времени уже защитилась в России и не решилась все начинать заново. Поэтому в современном искусстве мне особо близок был всегда концептуализм. Я во многих своих проектах (даже в перформансах) работаю с языком, в работах важное место занимают текст и знаки». Ершов Г. В поисках репейника // Arterritory.com. URL: https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/intervju/11318-v_poiskah_repeinika/.

- ^ Zineb Sedira: ‘The personal is political’ // Tate. URL: https://www.tate.org.uk/art/artists/zineb-sedira-4956/zineb-sedira-personal-political.

- ^ Лозунг второй волны феминизма.

- ^ Второе название проекта — «Женщины Кричат Песней».

- ^ Текст к проекту Ксении Кошурниковой «Женщины Кричат Правду / Женщины Кричат Песней» // RAAN. URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/event/EBTDM.