Круг Громова: первая послевоенная группа советских нонконформистов

«Орден непродающихся живописцев» находится у истоков советского неофициального искусства — они не просто оказались за бортом официальной советской художественной системы, но и первыми образовали небольшой, яркий круг друзей, микросообщество, оказавшее глубокое влияние на ленинградскую и советскую культуру последующих десятилетий. Сегодня обращение к этому явлению — и к одному из ярких его представителей, Валентину Громову, умершему в октябре 2022 года, — может помочь в том, чтобы задавать точные и важные вопросы советской культуре, а также иначе представить себе парадигму, в которой существует современное искусство.

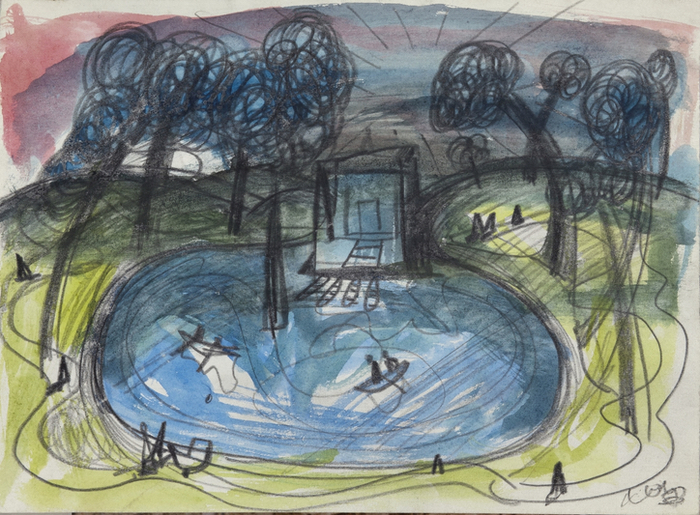

Валентин Громов. Белая ночь. 1969. Холст, темпера. Фрагмент. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Валентин Громов. Белая ночь. 1969. Холст, темпера. Фрагмент. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Во многих своих текстах и рассуждениях мне приходилось писать о «москвоцентричности» истории советского/российского искусства ХХ века — о том, что московские реалии, хронологии, коллизии и кейсы зачастую видятся и рассматриваются как исчерпывающие все многообразие культурной жизни эпохи. Причем это не только характерно для внешних по отношению к русскоязычному информационному пространству наблюдателей, но и явственно видно внутри него. Исследовательницы и исследователи (необязательно из Москвы) отказываются внимательно смотреть на то, что происходило за пределами столицы, не учитывают те или иные региональные вариации — и почему-то это не считается неприемлемым или непрофессиональным. Если бы историки ренессансной культуры утверждали, что в разговоре об итальянском искусстве можно сосредоточиться на Флоренции и пренебречь Венецией, Римом или Генуей, вряд ли бы к их словам прислушались... Тем не менее когда я беседую даже с дружественными специалист(к)ами и пытаюсь рассказать им про ленинградский материал, который, будучи учтенным, внес бы существенные коррективы в их концепции и находки, то в лучшем случае слышу: «Ого, как интересно! Почему бы тебе этим не заняться?»

Надеюсь, читатель извинит мои сетования — их оправдывает только то, что они служат логической подводкой к исходному утверждению, с которого я намереваюсь начать разговор по существу. Мой тезис состоит в том, что если даже специалист_ки по позднесоветской культуре не все и не всегда хорошо знакомы даже с ленинградским вариантом истории этой самой культуры, то, вероятно, и за пределами узкого профессионального круга даже о важнейших ленинградских явлениях слышали немногие. А потому до сих пор сохраняется важность текстов о них.

В этом эссе речь пойдет об одном из таких явлений — о круге художников, встретившихся и подружившихся в Ленинграде в самые первые постблокадные годы. Все они родились на рубеже 1920–1930-х годов и принадлежали к тому поколению, которое вышло на художественную сцену в новую, послевоенную эпоху. Их было шестеро: художники Александр Арефьев, Рихард Васми, Шолом Шварц, Владимир Шагин, Валентин Громов и поэт Роальд Мандельштам. С них начинается история ленинградского (неофициального) искусства второй половины ХХ века, а учитывая то, насколько рано они возникли по отношению к другим послевоенным сообществам нонконформистского[1] искусства, можно и вовсе считать их едва ли не исходной точкой всего новейшего советского/российского искусства[2].

Исходя из предположения, что многим про этот круг ничего толком неизвестно еще и сейчас, я все-таки не стремлюсь написать «просветительский» текст. Гораздо важнее и интереснее — надеюсь, для всех — не только рассмотреть некоторые из основных отличительных черт этого художественного явления, но и отметить его ценность для современных исследований советской культуры вообще и неофициального искусства в частности.

Также я намерен в некотором смысле переменить угол зрения, принятый в описаниях ленинградского искусства. Мне хочется уделить особое внимание искусству и личности Валентина Громова — художника, которого, пожалуй, упоминают и анализируют меньше других участников этого круга. А ведь он, единственный из них всех, не остался в ХХ веке, двинулся дальше и, прожив в XXI веке больше двух десятилетий, был «последним из могикан». Его кончина в минувшем октябре, на девяносто третьем году жизни, и стала побудительным импульсом для возникновения этого эссе.

Для смещения угла зрения можно провести простую операцию. Обычно в литературе эту группу художников называют «Арефьевским кругом» или «арефьевцами», что, в отличие от «Ордена нищенствующих/непродающихся[3] живописцев» («ОНЖ»), не является самоназванием. Не раз отмечалось, что сами перечисленные художники вряд ли стали бы себя так называть, однако слово «арефьевцы» прижилось — в первую очередь потому, что Александр Арефьев был, пожалуй, наиболее социально активным из всего круга, а кроме того, «провокатором на живопись» и заводилой. Тем не менее, опираясь как на данные собственно искусства, так и на свидетельства очевидцев, можно с уверенностью сказать, что в «ОНЖ» не было лидеров или аутсайдеров. Мне кажется вполне справедливым перевернуть эту систему словоупотребления и «изобрести» круг Громова, Громовский круг или «громовцев», подчеркивая принципиальную неиерархичность описываемого объединения.

Валентин Громов — один из тех, с кого все начиналось. Он входил в число пяти художников-«рыцарей» «ОНЖ», возникшего в конце 1940-х как первое послевоенное объединение советских художников, которым никакие институты и союзы были не указ. При этом не стоит думать об этом в терминах послевоенного экзистенциального подвига, героического отречения: никто из них не являлся вполне вершителем своей судьбы, так или иначе все оказались выброшены системой вовне, в социальную и художественную (казалось бы) пустоту. Александра Арефьева, Владимира Шагина и Валентина Громова исключили из Средней художественной школы (СХШ) в Ленинграде за то, что они интересовались импрессионизмом и «французили». Как показывает этот случай, обвинения в формализме после войны воспряли с новой силой, хотя военный опыт сам по себе, травматичный и безжалостный, способствовал некоторой реанимации модернизма, понимаемого в данном случае как свобода отражения телесных и иных деформаций «реальности» в живописи. Взрастившие себя художниками в блокадные и постблокадные годы, Громов и его друзья совершенно не были приучены к компромиссам, пусть и усвоили как минимум некоторые черты той системы художественных ценностей, которая была сформирована советским институциональным искусством к их юности. Активно публиковавшийся в самиздате критик и искусствовед Юрий Новиков метко заметил, что Александр Арефьев и близкие ему художники росли «в подворотнях сталинского ампира»[4]. Иными словами, их искусству была свойственна героичность и монументальность, возможные в послеблокадном городе только в очень брутальном и жестком изводе. Художники «ОНЖ», как впоследствии некоторые их московские ровесники, чье искусство было названо «суровым стилем», оказались жестче и искреннее нормы, а потому так никогда и не стали членами Союза художников и вообще не имели взаимоотношений с государственной системой художественных институций.

С одной стороны, сказанное выше может показаться привычным: все эти истории об изгнании из институции N за «формализм», в конце концов, похожи одна на другую едва ли не до неразличимости. С другой, важно подчеркнуть: позиция «вне системы» возникла из некоторой совокупности внешних по отношению к художникам обстоятельств, которые невозможно описать в привычных категориях. Из многих искусствоведческих трудов мы узнаём, что неофициальное искусство родилось из желания противопоставить себя социалистическому реализму. В других (или тех же) книгах и статьях можно также прочитать, что причиной возникновения нонконформистского искусства стала оттепель, которая пообещала свободу — и последующий отъем этой свободы привел к диссонансу.

Ни одна из этих схем не работает применительно к «ОНЖ», да и к ленинградскому искусству в целом. Мне даже кажется, что вообще к любому искусству за пределами Москвы нельзя приложить подобные построения — которые, кстати, повторяются до сих пор, и не только в текстах мэтров, своими руками сложивших стены этих концепций, но и в работах исследователь_ниц следующих поколений.

Как бы то ни было, на мой взгляд, «круг Громова» стал неофициальным не из-за желания противопоставить себя соцреализму и не из-за «глотка свободы», впопыхах перехваченного благодаря оттепели. Последнее неверно как минимум хронологически: круг сложился уже к концу 1940-х, то есть в годы «позднего сталинизма». А первое неверно потому, что даже в свидетельствах самих «громовцев» можно обнаружить сходный с официальным понятийный аппарат или по крайней мере некоторые его значимые осколки. Я имею в виду в первую очередь ключевое понятие «формализм», которое так часто использовалось официальной критикой как клеймо. Александр Арефьев в позднем монологе (записанном Анатолием Басиным) утверждает, что никто из них не был формалистом, и поясняет: «Это значит: идти изнутри себя с каким-то живописным умением и создавать этим свой мир — так никогда не было. А всегда на первом месте стояло наблюденное…»[5] Сама идея о невозможности помыслить искусство без натурного источника очень похожа на то, что высказывал, например, Оскар Рабин, описывая свою и других художников изначальную беспомощность перед новоусваиваемым зарубежным современным искусством. При этом в истории развития творческих индивидуальностей «ОНЖ» не было движения в сторону от натуры, они не чувствовали потребности в отрыве от объекта и не осваивали, взахлеб и впопыхах, частично приоткрывшиеся «измы» новой эпохи. С одной стороны, такой подход сделал их художниками гораздо более острыми, чем большинство их современников: они писали видимую ими брутальную и жестокую реальность, и по хотя бы сюжетному напряжению их небольшие картины превосходили и громадные психологизированные полотна суровостильцев, и дидактические аллегории того же Рабина.

С другой стороны, Валентин Громов и его друзья не испытывали кошутовского зуда в поиске новых форм и раздвигании границ искусства — в этом смысле можно сказать, что они остались в рамках модернизма. И из-за свойственной всем вертикальным историям искусства одержимости формальным и/или концептуальным новаторством как главным критерием значимости, произведения художников «круга Громова» до сих пор остаются известны считанному числу людей даже в Петербурге, не говоря уже о других городах и странах.

Это тем более парадоксально, что «ОНЖ» стал для ленинградского искусства настоящим краеугольным камнем, открыл новый исторический этап. Мало кто в советском искусстве настолько артикулированно работал с травмой войны и Блокады. В свое время эту работу не отрефлексировали в полной мере, поскольку не существовало культуры написания экспликаций к выставкам, где высокоученые кураторы рассказали бы любопытствующим о «работе с травмой войны». Но травма была реальностью, с ней приходилось жить, и арефьевцы стали теми, кто встретил эту реальность, простите мне избитую «рыцарскую» метафору, с открытым забралом. Они же фиксировали и трудности, с которыми общество сталкивалось, переходя от военной реальности к «мирной» повседневности и перенося в эту последнюю насилие, взвинченность и многочисленные конфликты. Кажется, больше никто в советской визуальности не изображал груды тел после артобстрела, или ругань на лестничной площадке, или поножовщину в подворотне.

Если подступиться к этому кругу с социологической оптикой, то важно отметить, что «ОНЖ» не возник на пустом месте и из небытия. Упомянутое выше «выбрасывание в пустоту» не привело Громова, Арефьева, Шварца, Шагина, Васми к отказу от искусства — и возможно, роль в этом сыграла их достаточно тесная связь с дружескими кругами, объединявшими художников старшего поколения. Соученик некоторых из «громовцев» по СХШ Александр Траугот приводил их к себе домой — туда, где можно было пообщаться с его отцом Георгием (бывший участник объединения «Круг художников») и матерью Верой Яновой, выдающейся, хотя в ту пору и совершенно никому не известной художницей. Эту квартиру посещали ученики мастеров-авангардистов Татьяна Глебова и Владимир Стерлигов. А Рихард Васми, единственный из «ОНЖ» не учившийся в СХШ, жил на одной лестничной площадке с еще одним «круговцем» Николаем Лапшиным.

Важно, что перечисленные художни_цы не просто принадлежали к старшему поколению и могли делиться опытом с младшими. Все они после директивного роспуска в 1932 году художественных групп и кружков и провозглашения социалистического реализма (и, соответственно, введения некоторой, пусть и расплывчатой, догмы) дрейфовали в сторону неофициальности. Они продолжали выставляться, но в глазах официальных критиков их работы граничили с «формализмом», их и близких им художников подвергали репрессиям[6]. При этом никто из них не трансформировал полностью свой стиль и взгляды на искусство для соответствия новым условиям — и едва ли не единственным в этой ситуации выходом стал отказ от публичности в искусстве. Некоторые самые радикальные, как Вера Янова, вовсе отказывались от показов своих произведений кому бы то ни было за пределами собственной квартиры, стремясь сохранить свободу художественного поиска.

Так что у художников «круга Громова» перед глазами были не только художественные, но и социальные ориентиры — люди, которые сохраняли свои живописные предпочтения, жертвуя социальным статусом или по меньшей мере его частью. Я даже рискну сказать, что именно участники «ОНЖ» были теми, кто унаследовал этот «принцип неофициальности» — или, если угодно, привычку к подпольности — и воспользовался им для развития собственного искусства.

Все перечисленное позволяет говорить о значимости «ОНЖ» с чисто методологической точки зрения: уже «простое» описание особенностей этой художественной группы, хронологии и обстоятельств ее возникновения, социальных форм существования, связей с довоенным искусством требует значительной трансформации некоторых стереотипов о советской культуре, прочно усвоенных наукой.

Вместе с тем «круг Громова», как явление в высокой степени каноническое для ленинградской истории искусства и ее описаний, сам оказался генератором некоторого количества стереотипов. При этом большинство из них не вносит в историю непосредственных искажений, но отражает комплексы и проблемы, свойственные ленинградской культуре и ее наследникам постсоветской эпохи, а также дискурсу о советском/российском искусстве, и может быть использовано как источник для постановки дальнейших исследовательских вопросов.

Хороший в этом отношении пример — экзистенциалистская героика, свойственная и самовосприятию арефьевцев (они ведь «Орден»!), и их описаниям, оставленным современниками. Трудно противиться искушению увидеть жестокие военные/послевоенные обстоятельства сложения этого дружеско-творческого круга в подобных героических тонах, интерпретировать социальную и художественную судьбу художников как выбор, противопоставляющий их индивидуальности обезличивающей государственной машине, унифицирующей догме.

Эту логику нетрудно продолжить — и увидеть, что и «ОНЖ», и некоторым из их последователей свойственен откровенный мачизм, вплоть до объективации, проскальзывающей в стихах их главного поэтического голоса, Роальда Мандельштама. Разумеется, гендерная эксклюзивность и мизогиния в той или иной степени были свойственны и московскому, и ленинградскому неофициальным сообществам — достаточно вспомнить «коммунальных женщин» в мистериях Ильи Кабакова, отвечавших за репрезентацию того, что сейчас часто называют хтонью[7]. Но своеобразный культ этой маскулинности — кажется, сугубо ленинградская черта.

Уход от стереотипной героизации уже сам по себе сулит расширение исследовательской перспективы и много новых важных выводов. Выше я обозначил важность социологического взгляда на «экзистенциальный выбор», сделанный «громовцами». Другое существенное обстоятельство, которое становится заметным при отказе от «мачистского канона», — присутствие женщин в истории и этого круга, и ленинградского неофициального искусства вообще. Уже упомянутая Вера Янова оказала конституирующее влияние по крайней мере на Александра Арефьева. Среди других художниц, близких Громову и компании, — Наталья Жилина (чьим первым мужем был Владимир Шагин), сыгравшая важную роль в ленинградском искусстве. В ее практике сходятся сразу несколько линий истории искусства: помимо ленинградской пейзажной традиции (к которой были близки «громовцы»), она инкорпорирует в свои работы «органический принцип», разработанный Михаилом Матюшиным и его учениками и последователями. Уже один этот синтез делает из нее уникальную фигуру, которой «рыцарственные» рамки «ОНЖ» оказались тесны.

В описаниях «Ордена» сложились свои мифологии, присущие каждому из его участников. Все они, бесспорно, яркие фигуры. Однако по какой-то причине Валентину Громову уделялось меньше внимания, чем его друзьям. Активный, деятельный и всеохватный Арефьев, торжественный Васми, визионер Шварц, прародитель «митьков» Шагин — все они обрастали мифами относительно равномерно, в то время как Громов мог показаться (и казался) менее радикальным, менее экспериментальным, менее погруженным в себя или менее конструктивным. Поэтому кажется важным обратить на этого художника особенно пристальное внимание и понять сущность и важность его искусства.

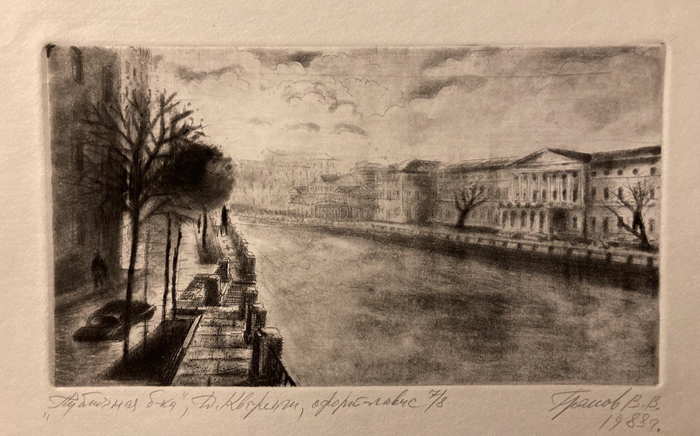

Валентин Громов, единственный из пяти «непродающихся живописцев», получил высшее образование — заочно окончил Полиграфический институт и на протяжении четырех десятилетий работал в типографии. Его взаимодействие с печатной графикой — не увлечение и тем более не разовый эксперимент: он до самых последних лет жизни продолжал создавать офорты.

Первые отчетливо уникальные работы Громова — его первые шедевры — это серия «Зеркала», где запечатлены люди в театральном фойе, отраженные в зеркальных поверхностях под непривычными ракурсами, а кроме того — «френологические натюрморты», то есть изображения черепов. Одного описания сюжетов достаточно, чтобы увидеть, что художника интересуют странные и неоднозначные мотивы. Черепа не назовешь привычной и обыденной натурой — Громова, как и его друзей по «ОНЖ», интересовали поразительные, яркие предметы изображения. Черепа на громовских полотнах возникали не из анатомических классов — художник находил их в ленинградских окрестностях, что, учитывая контекст, не было ни особенно трудно, ни особенно удивительно. При этом и название натюрмортов («френологические»), и то, как они строятся, намекает на отстраненно-научную точность. Безусловно, традиционный посыл классического жанра «натюрморта с черепом», призывавшего помнить о смерти, присутствует и в этих работах, но композиция их совсем не традиционна. Четыре черепа расположены, как в раскадровке — по какой-то безумной ассоциации они напоминают мне уорхоловскую «Мэрилин», хотя конечно ничего общего с ней не имеют. А «Зеркала» заставляют вспомнить Дега с его «импрессионизмом жеста», пойманного непростого момента.

Двойное дно этих произведений, встающая перед зрителем необходимость распутывать их и предугадывать за внешним сюжетом сокрытое причудливо сочетаются с репутацией самого визуального из «нищенствующих живописцев», которой Громова наделил петербургский художник и критик Михаил Иванов. Изысканной, детальной и сложной живопись Валентина Громова остается и в его пейзажах, самый знаменитый из которых — пожалуй, «Белая ночь» (1969), некогда приобретенный Третьяковской галереей.

Громов никогда не стремился, как и другие художники круга, соответствовать актуальности текущего момента. Его художническое взросление происходило в период, когда относительность любого как-бы-безусловного критерия ценности была вполне очевидна. Поэтому произведения Громова, изображающие пейзажи окраин Ленинграда/Петербурга или неожиданно пустынные закоулки Васильевского острова, обнаженную натуру или телегу с ярко-красными колесами, разъятую тушу или библейскую сцену, легко увидеть реликтами прошлого, как и самого художника.

Те, кто пренебрегают сегодня ленинградским искусством (я писал о них вначале), часто говорят о его эскапизме. Действительно, в изображениях брандмауэров, телег и даже Страстей Христовых легко (и отчасти соблазнительно?) увидеть пассеизм, уход от реальности, воспевание искусства прошедших лет. Сегодня подобные практики и позиции очевидно уязвимы — и это самое меньшее, что можно о них сказать. Но мне кажется, что художественное действие не направлено в сторону от чего-то. То есть просто нелепо и довольно легковесно говорить, что искусство Громова — уход от реальности/современности, отказ от встречи с проблемами сегодняшнего дня.

Мне все-таки представляется, что искусство — это движение к чему-то. И нарекание того или иного искусства/художника/художницы/явления неживым и несовременным возможно — на практике — только в удалении от этого искусства. Когда в ноябре 2021 года я попал в совсем небольшую квартиру Валентина Громова на Васильевском острове, у меня не было ни единого шанса вообразить его картины и офорты чем-то прошлым. Они сияли, они притягивали, они обещали рассказать и показать очень многое. И каждая из них была шагом вперед, по направлению к будущему.

Примечания

- ^ Использование терминологии, такой как «неофициальное искусство», «андеграунд», «нонконформизм» и других вариаций, до сих пор горячо дебатируется некоторыми исследователями — правда, в основном в устном виде в качестве вступлений к их докладам на конференциях. В реальности, на мой взгляд, выбор какого-то одного термина не имеет решающего значения, поскольку некоторая расплывчатость и неотчетливость границ описываемого ими явления не позволяет подобрать идеальный термин-эквивалент. Так что в этом эссе (и в других текстах) я использую перечисленные понятия как взаимозаменяемые синонимы и даже в некоторой степени настаиваю на подобном словоупотреблении.

- ^ Искусствовед и галерист Сергей Попов даже предлагал начать с описываемого круга историю современного искусства в СССР/России, и, на мой взгляд, это вполне рабочая идея: см. Попов С.В. Возникновение современного искусства в СССР: ленинградский след // Неофициальное искусство в СССР. 1950–1980-е гг. Сборник, ред.-сост. А.К. Флорковская. М.: НИИ теории и истории изобразительного искусства РАХ, БуксМАрт, 2014. С. 36–44.

- ^ Эти два определения использовались самими художниками как равноценные и взаимозаменяемые, так же делаю в тексте и я.

- ^ Юрий Новиков. Материалы к балладе об Александре Арефьеве (в легендах, анекдотах и авторских отступлениях) // Часы. 1981. №33.

- ^ Анатолий Басин. «Нас пачкает не что входит, но что исходит» (памяти Александра Арефьева) // Часы. 1979. №13. С. 193.

- ^ Вспомним дело о «группе живописно-пластического реализма», кружке учениц и учеников Казимира Малевича, которые в конце 1920-х ушли в фигуративность, но фигуративность, остраненную абстракцией. Среди них были Вера Ермолаева, Лев Юдин, Борис Эндер, Александр Батурин, Владимир Стерлигов и другие. В 1930-е они оказались преследуемы властями, Ермолаеву расстреляли, а некоторых (как Стерлигова и Батурина) отправили в лагеря.

- ^ Это, как и другие свидетельства маскулинности «Московской концептуальной школы», отчетливо показано в исследовании Олеси Авраменко «Гендер в советском неофициальном искусстве» (М.: Новое литературное обозрение, 2021).